「ゴキゲンに学ぶ」コツ① 正解する喜び

1本目の記事「自己紹介」で、僕の塾・キューラボの目的のひとつに「ゴキゲンに学ぶ方法を身に付けること」と挙げた。では「ゴキゲンに学ぶ」とは何か。この記事と「『ゴキゲンに学ぶ』コツ ②効率的であること」の2つに分けて説明する。

クイズが教えてくれる「正解する喜び」

僕が携わる中学受験には、正解が存在する。考えて正解するとうれしい。ナンシー関もこう述べている。“クイズ番組はほとんど同じ原理に基づいて観られている。その原理とは何か。それは「正解の絶対快楽性」である。「あなたの答えは正解です」という審判を下された時、人は無防備な快感に必ず襲われる。“(『何がなんだか』より)

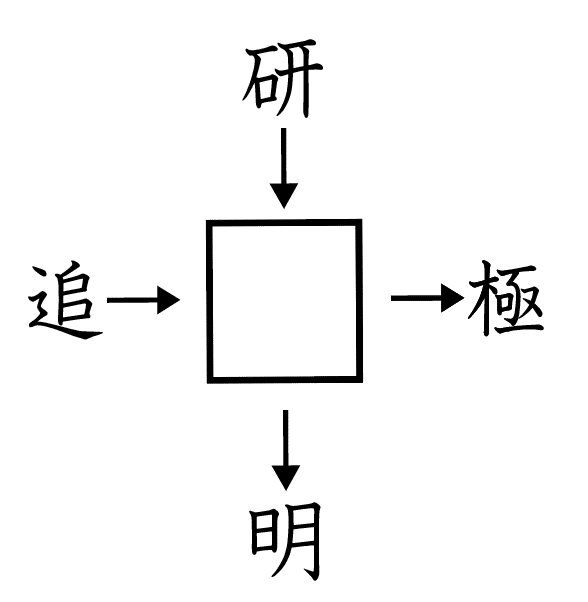

クイズと入試は違うというという人がいる。クイズにはゲーム性があり、入試にはそれがない、と。だが、本当にそうか。たとえばこの問題。

Q.上の□に入る漢字は何でしょう?

これは灘中一日目でしばしば出る熟語パズルの形式(問題はオリジナル、答えは最後に)。十分にクイズ的である。

このような「クイズ的な問題」でなくとも、国語の読解問題も「設問で『聞かれていること』をとらえ、本文から得たヒントを自身の持つ「解くための道具」(と場合によっては背景知識)から答えを選ぶ/記述する」過程はクイズと何ら変わらない。

もし正解に喜びがないとしたら、

・自身のレベルに対してやさしすぎる・感覚的に解いたら当たった・孤独に取り組んでいる

といったことが考えられる。指導の際はそれをなるべく排除し、学習者に寄り添いつつ正解を評価し、不正解でもチャレンジをほめる。それが次の問題に取り組む気持ちにつながる。

まとめ

・「正解する喜び」は学習者をゴキゲンにする

・指導者はその喜びを最大限にするのが仕事のひとつ

・不正解でもチャレンジをほめる

熟語パズルの答え.究(「キューラボ」の「キュー」は「Q」でもあり「究」でもある)