〜手塚治虫と藤本タツキ、何が映画的演出なのか〜

「漫画ですごい映画的表現をしている!」

って昔は手塚治虫から今は藤本タツキの名が挙がりますけど、どこが映画的表現なのかまで追求する人って本当にいませんよね。

なので、ちょっと考えてみたいと思います

皆さんが「映画的だな」と思うのは恐らくコマ割り的な部分だと自分は思います。

一つの動作においてタメを作ることが映画的な時間を作り、読者にそう感じさせるのだと思います。

例を挙げて詳しく説明します

手塚治虫の最初期に書いた「勝利の日まで」という作品を例に見てみたいと思います。

手塚治虫 「勝利の日まで」と複数アングル

この作品はキャラクターに血を流させ、死ぬということで初めて記号としてのキャラクターに身体性を持たせた。ということで有名です。

有名なのは下記画像のコマ。

機関銃を撃たれているシーンを何コマも使って書いてます。

どうですか、映画っぽくありませんか?この機関銃を撃たれるというシーンを色々なアングル(撃っているところまで)で書くことで読者に時間を、言わば脳内再生させる働きがあります。

本来は撃たれて死ぬ。を書くならこの2コマでいいはずです。それを手塚治虫はわざわざ何コマも使って書いています

しかし、何コマも使っているのと2コマで済ませているのでは前者の方が撃たれているのだとイメージしやすいですよね。後者でも撃たれているのはわかるのですが脳内再生は難しいと思います

新宝島でも同じで、藤子不二雄が映画的と評した冒頭のシーンでも車で移動しているというシーンに何コマもかけて描写しています

さて、手塚治虫サイドについては語りましたが藤本タツキサイドについて語りたいと思います。

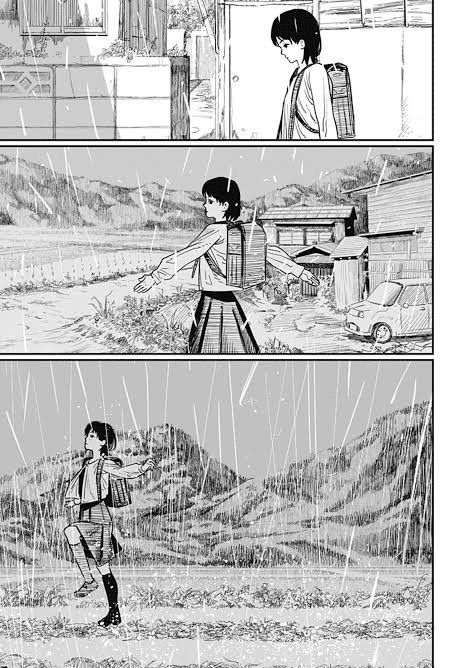

取り上げるのは『ルックバック 』です。

藤本タツキ『ルックバック』と時間経過

『ルックバック』においては冒頭において藤野が踊る、あの名シーンです

本来、嬉しさを表現するならガッツポーズをするとか、せめて、移動→踊るの1コマか2コマで十分ですが、ここではわざわざ、移動を書いたあとに帰り道で踊り出してしまうというシーンを何コマも、見開きまで使って書いています。

ここでも、あえてコマを多く使うことで物理的時間の流れを読者に感じさせることで実際に移動してから踊った。と感じさせているのです。

もし、踊っているコマだけなら「唐突に踊り出したな」と思うだけです。

また、一コマだけなら絵画を見た時と同じ印象を受けるでしょう。

一度まとめると、手塚治虫も藤本タツキもわざわざ一連の動作や表現を何コマにも渡って書くことで我々の脳内で時間経過による映像再生をさせることで映画的と思わせる効果があるのです。

次に、漫画ならではの表現なのにも関わらず憎い演出をすることで映画的。と感じさせていることについて言及します。

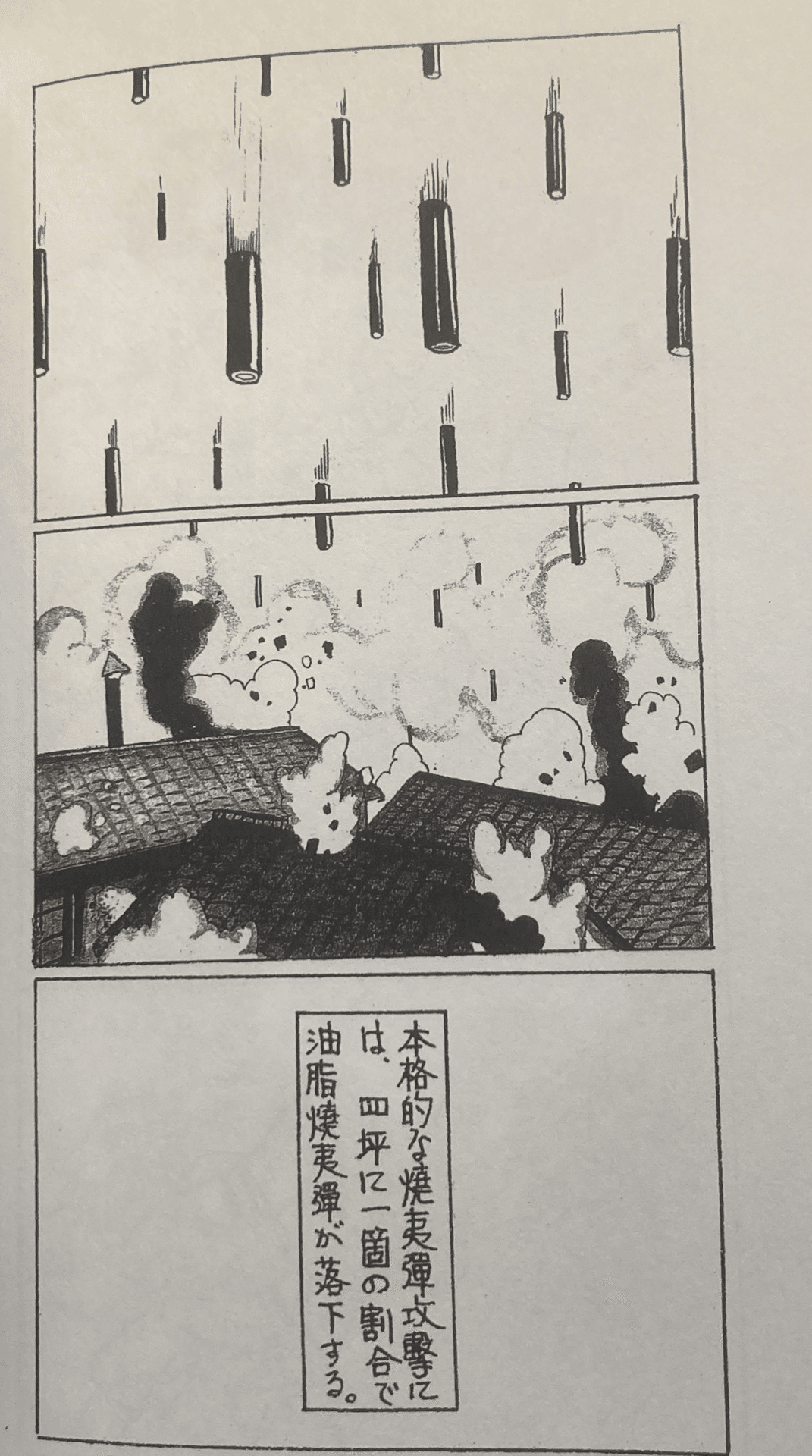

手塚治虫では先程と同じく勝利の日までを使って説明します

『チェンソーマン』と『勝利の日まで』から見るコマの連続性

ラストのページです。

(3コマにモノローグで警告を促すので終わるのはいかにも手塚治虫的ですね)

このコマでは1コマと2コマが繋がっている様に見えます。

本来、別のアングルと時間軸を書いてある訳ですがコマとコマの間に焼夷弾を書くことで我々は繋がっている。

あるいはカット割によって焼夷弾が落ちた結末、被害を書いたシーンなのだと解釈するわけです。

(焼夷弾一発しか繋がってないのに!)

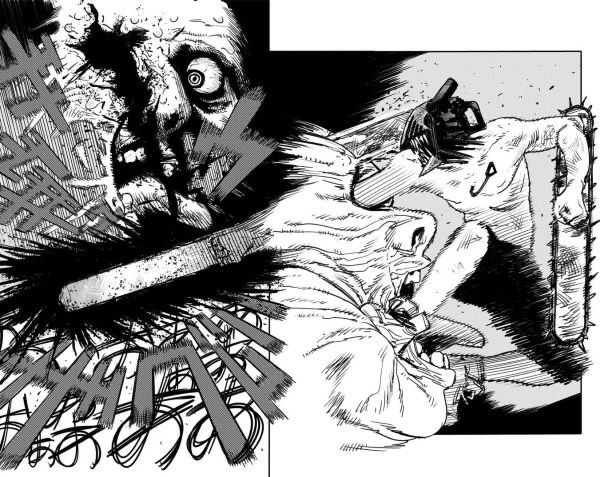

藤本タツキでは『チェンソーマン』の第1話見開きです。

これはゾンビの悪魔の眼球をくり抜いている訳ですが、それか次のページ(コマ)ではその内部がどうなっているのか、チェンソーの周りを囲む様にその反応(ゾンビの悪魔の顔、叫び、チェンソーの音)を配置することで時系列的流れを感じさせているのです。

1Pと2Pにおいて腕が繋がっているからそう感じるワケですね。

本来なら、1Pで眼球を抉った。2Pではコマ割りするなりしてゾンビの悪魔の苦痛に悶える描写や、叫び声、チェンソーの音と分けて表現すればいいのを2Pでは1コマ内に表現することで同じタイミングで行われているのだと分かるのです。

また腕がページを跨いで繋がっていることで視線誘導としても機能しています。

まとめると、手塚治虫も藤本タツキも次のコマに割り込むことでそれが一連の流れの動作を書いています。

焼夷弾が落ちる→その被害

眼球を抉る→その結果(叫び声)

ここでもやはり我々に時間を認識させ、脳内再生をさせようとしているワケですね。

この時間経過を感じさせることで脳内映像を再生をさせやすい工夫によって我々が映画的であると感じるワケです。

それが手塚治虫と藤本タツキは同じ手法を使っているのです。

(意識的か無意識かはわかりませんが)

まとめ

〜脈々と受け継がれる日本マンガの文脈〜

手塚治虫が生み出した日本マンガの文法が藤本タツキまで受け継がれていると言えるでしょう。

これが、映画的と言われる1つの原因であると言えるのでしょう。

なので、映画的演出だと感じさせたいのなら

・コマ割りを多く使う。

・次のコマに前のコマと関連性があると分かる様にする

と出来るようになるのではないでしょうか。

編集の人、漫画家見習いの人使ってもいいですよ(何様だよ)