ボトムアップ予算の限界と解決策~予算策定プロセスの現場から

起業家のあると🎻(X: @alto_va)です。

経営企画・FP&A、投資家として、スタートアップや外資、日系大企業の予算策定に10年間携わってきました。

現在は経営コンサルとしてお客様の予算策定をご支援することもあります。

今週末、Xで、経営企画がボトムアップで予算を作ろうとするもうまく行かない様子を描いた投稿がバズり、約83万imp獲得されていました。

CFO「そろそろ来年度予算の見通しを立てて」

— シチロウ🤔 (@7se7ro) December 6, 2024

→経企「各部署のみなさん、このexcelフォーマットに予算入れてください」「そろそろ締め切りなんですがどうでしょう…、お忙しいところすみません」

→経企「何とか集めきりました!」… https://t.co/kTGqXH5HlM

CFO「そろそろ来年度予算の見通しを立てて」

→経企「各部署のみなさん、このexcelフォーマットに予算入れてください」「そろそろ締め切りなんですがどうでしょう…、お忙しいところすみません」

→経企「何とか集めきりました!」

CFO「何だこれ、コンサバ過ぎて利益目標に全然届かないじゃん。後5億営業利益増やして」

→経企「各部署の皆さんすみません、コストが今年度比20%以上増えているところはコメント貰いにいきます…」「この販促費もう少し削れませんかね、いえ売上はそのままで。はい無茶ですよね…」

この投稿は、多くの企業が直面する「予算策定のあるあるネタ」として共感を集めたほか、経営企画へのヘイトも巻き込んで、ここまでインプレッションが伸びたのでしょう。

このnote記事では、筆者の長年の予算策定の試行錯誤の経験(フォーマットやコミュニケーションなど、本当に試行錯誤の連続でした)から、この投稿に現れたボトムアップアプローチの課題を指摘します。

そのうえで、予算策定の一つの方法として、トップダウンアプローチの進め方やポイントを書きたいと思います。

このnoteが経営企画へのヘイトにならないことを祈りつつ。

1.ボトムアップアプローチの課題

①達成しやすい予算

事業責任者がボトムアップで予算を作成する場合、当然ながら達成しやすい予算を策定する傾向があります。

ほとんどの企業の場合、予算が目標になり、その達成度によって昇格やボーナスなどの評価が決定されます。そのため、事業責任者から挑戦的な予算を策定するインセンティブは薄くなり、保守的な予算案が提出されてしまいます。

(その裏では、部下に対して高い目標を課すダブルスタンダードのケースも少なくないのがやや怖いところです)

②無駄なバッファー

ボトムアップで予算を作成すると、事業責任者は「どうせ後で削られるだろう」と考えて、予算の中にバッファーを積む傾向があります。

ある会社では、事業責任者に対して「予算未消化も売上未達と同等に扱い、未消化だった場合は評価を下げる、もちろん帳尻合わせの無駄遣いも評価を下げる」という方針を伝えたところ、当初のボトムアップからかなり削減された予算案が出てきたこともありました。

③全社的な視点の不足

事業責任者は自分の担当領域にはもちろん社内で一番詳しいです。その反面、他の部門や全社の目標に対しての視点が不足しがちです。

経営者は事業責任者に対して株式やストックオプションを付与したり、全社目標を追わせたり、経営会議に出席してもらったりするなどして、全社視点を持ってもらえるよう工夫を凝らしています。

ただ、それでもなお"事業責任者"であり、一番の目標は自分の担当領域の成長ですので、全社視点で考えることは容易ではありません。

その結果、全社の利益目標を踏まえた予算案は提出されにくくなります。

④集計→修正→集計→修正→集計…の徒労感・無意味さ

ボトムアップで予算を集めて集計した結果、全社目標に到達していないと、再調整が必要になります。まさに冒頭のポスト通りです。

責任者としてはボトムアップで予算案を作る段階で、来期の戦略や方針、施策を考えたうえで予算案を作成しています。それがひっくり返されるのは大きなストレスになりますし、当初考えた戦略や方針、施策が無駄になってしまいます。

また、予算策定にあたって戦略や方針、施策を考えることは非常に重要な時間ではありますが、予算がどれだけ完璧であったとしても必ずしも計画通りに進むわけではありません。ここに時間をかけすぎることは予算策定の本来の意図とは異なります。

更に、気の優しい部長の部署に修正のしわ寄せがきてしまい、その部署だけ優しくない予算になってしまう可能性もあります。これも問題でしょう。

2.トップダウンアプローチの進め方、ポイント

①経営企画・FP&Aの重要性

トップダウンアプローチでは、経営企画・FP&Aが予算策定の主導権を握ります。

冒頭のポストにある集計係や調整役ではなく、事業の状況を的確に把握し、経営陣に具体的な提案を行う役割が求められます。

②トップダウンアプローチの具体的な進め方

経営企画がマクロ環境や株式市場の期待なども踏まえた各事業の状況を把握・分析

経営企画が事業別の大まかな予算案を作成

社長、副社長、COO、CFOなど限られたトップマネジメントの経営陣と協議し、大まかな予算案を合意

経営企画がこの合意を基に、各事業・部署ごとの詳細の予算目標を設定

目標に合う予算案を各事業・部署に作成してもらう(組織のケイパビリティに応じて、経営企画が一緒に作成する)

各事業・部署から目標達成が困難な申し出があった場合は、理由を聞き、経営企画で持っているバッファーを割り当てるか、トップマネジメントの判断を仰ぐ

3でトップマネジメントとしっかり協議、合意することが重要です。

ここでしっかりと合意できていれば、5や6で反発を生むことは少なくなります。

また6で困難な申し出があった際にも、その上司にあたるトップマネジメントの協力や判断を得ながら調整することができます。

また、1や2、4を適切に行うためにも、日頃からの事業の理解は重要です。これを行うのが最近流行りのFP&Aという仕事です。

細かなTipsですが、5において「締切までに提出が無かった場合はトップマネジメントと合意できている経営企画の原案を予算とします」とお伝えしておくとよいです。もちろんリマインドはしますが、しつこく提出を求めるプロセスや、提出がないから全社予算が作れないといった事態を避けることができます。

③予算策定というプロセスは重要だが、それ自体で事業は進まない

予算策定というプロセスは、単に数字遊びではなく、現状を分析し、来期の戦略や方針、施策を考える非常に重要な時間です。このプロセスに時間を割くことは非常に重要です。

しかしながら、戦略や予算が完璧であったとしても、必ずしも計画通りに事業が進むわけではありません。

予算策定に時間をかけすぎることは、戦略実行のスピードを遅らせ、リソースを奪うリスクもあるため、バランスが必要です。

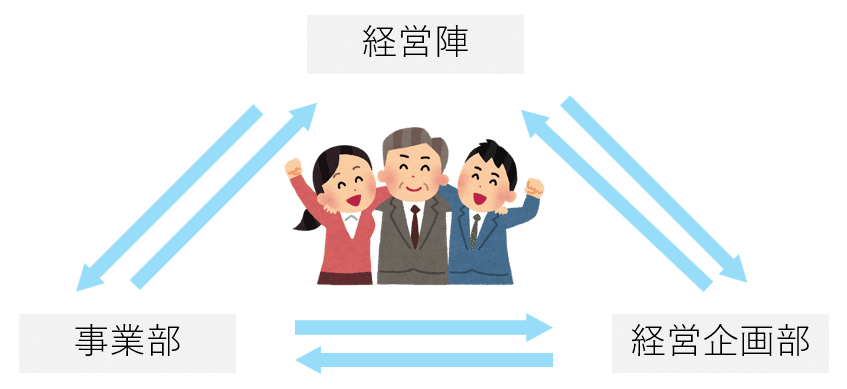

④経営企画と事業部との関係性を対等に

経営企画と事業部は対等であるべきです。どちらが上でどちらが下というものではなく、役割が違います。

経営の判断では事業部よりも経営企画部が優先されますが、それは役割上、全社を見ているのが経営企画部だからです。それで経営企画のスタッフが自らを偉いと錯覚するのはもってのほかです。

一方で事業部は売上・利益を作っているので会社に大きく貢献していますが、だからこそ優先するべきだと判断するのも間違いです。事業の集合体が経営であり会社なので、非常に重要ではあるものの経営を蔑ろにしていい理由にはなりません。

日頃から協力しあい、補完しあう良好な関係になりたいものですね。

⑤経営陣への信頼、経営企画への信頼、事業部への信頼

トップダウンを成功させるには、経営陣⇔経営企画⇔事業部のお互いの信頼が必要不可欠です。その中でも特に次の3つの信頼が不可欠です。

事業部から経営陣への信頼

事業部から経営企画への信頼

経営陣から経営企画への信頼

この3つの信頼があることで、全社的な目標が納得感を持って受け入れられ、実行に移す際の障壁が大きく下がります。

⑥「チャレンジ」に注意

2015年に東芝が不適切にもほどがある不適切会計を行っていたことが発覚しました。

その原因の一つとなったのが「チャレンジ」と呼ばれる、到底実現不可能な目標を経営陣から各事業に求めるものです。

トップダウンアプローチはやもすれば実現不可能な目標の押し付けになりかねません。その結果、押し込みや粉飾などの重大なコンプライアンス違反を引き起こしかねません。

その点を留意し、現実的な目標を設定する必要があります。

⑦事業規模によるアプローチの違い

売上数億円規模などで、経営陣が一枚岩となっている小規模な組織では、ボトムアップアプローチが有効な場合もあります。

ただし、この規模の組織では現実的にはボトムアップを行うまでもなく、社長主導のトップダウンアプローチが自然と採用されていることが多いでしょう。

3.終わりに

予算策定の方法は各社さまざまです。

私自身もスタートアップから日系大企業、外資と様々な会社の予算策定に携わってきて、どんなに大きな会社でもExcel(かGoogle Spreadsheet)を使っているというただ一つの共通点を除いては、各社策定方法が異なりました。

特に雇用の流動性が低い日系大企業においては、独特なプロセスも存在することと思います。

雇用流動性の高い外資では一定の共通したプロセスが存在しますが、それでも全く同じということはなく、正解はありません。

そのような状況ですので、このトップダウンアプローチが最善なアプローチとは限りません。置かれている状況により取るべき予算策定プロセスやアプローチ方法は異なります。

その中で、このnoteが予算策定の一つのアプローチ方法として読者の皆様の参考になれば幸いです。

また、弊社ではこのような予算策定や予実管理をはじめとした経営企画・管理のご相談に多く乗っております。

代表の私に、スタートアップから日系大企業・外資まで経験があるのが強みです。

現状のディスカッションからでも、X(あると🎻 @alto_va)へDMか、Googleフォームでご連絡いただければと思います。

***

noteのフォローとスキ、X (@alto_va)のフォローも、どうぞよろしくお願いいたします。