Pop rubbishではない―999『CONCRETE』

本稿で取り上げることになるのが、1981年4月にイギリスで発表された999通算4枚目のアルバム『コンクリートCONCRETE』である。まずお断りしておかねばならないのは、現時点でフィジカルな形で本作を入手しておらず、正規の配信サービスでも全曲を入手できず、YouTubeで私的に配信されているものを聴取している状態である、ということである。本来ならきちんと‟作品”を手に入れ吟味したうえで稿を起こすべきなのだが、いつフィジカルを入手できるかわからないし、配信はアテにならず-今は利用する気にならないが―、時間ばかり経って本稿の鮮度がどんどん落ちてしまうのが嫌であるので、今回はなはだ不備な形であるが投稿することにした。今後フィジカルを入手したときには、稿を改めるつもりである。ゆえに本稿は暫定稿として接していただければと思う。

さて、『コンクリート』はネットを眺めると意外(?)に多くの情報が引っ掛かるアルバムである。中古レコード店のウェブにも稀に出品されているしーやたら古い情報がそのままになっているものもあるが―、アマゾンのユーザー投稿欄にも日本人による書き込みがある。ⅭⅮは廃盤であるし、配信でもまともには入手できないからきちんとした形で作品に接することは困難ではあるが、それでも『13TH FLOOR MADNESS』や『フェイス・トュ・フェイス』よりは(日本においては)認知されてきたアルバムといえる。かような状況をつくり出したのは、以下の本の存在があるからだと思うのである。

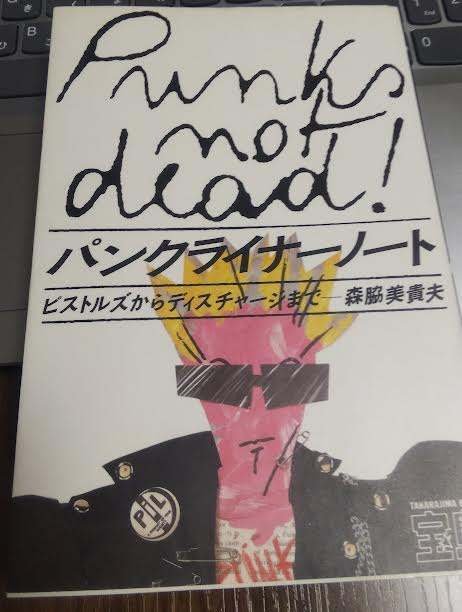

ここに掲げるのは、森脇美喜夫氏の著書『パンクライナーノート』、JICC出版局、1984年、である。氏が日本のパンク受容の歴史に大きな足跡を残されたことは、ことの是非はともかくとして、パンク・ファンならば誰もが認めなければならないであろう。特に氏の熱気あふれる文章に、多くのパンク・ファンは虜にされたのではないか。その氏が、1977年から83年までに日本で発売されたパンク関係のレコードのために執筆されたライナーノートを収めたのが、この本である。私が所有しているのは88年4月20日発行の第3刷であるが、どれくらいの刷を重ねたのかはわからない。ただ、私の記憶では地元の本屋に90年代半ばまで陳列されていたから、相当な需要があったはずである。この本の中に、999の『コンクリート』も登場するのである。

本の記述によれば、『コンクリ―ト』の日本発売は1981年8月21日。発売元はビクター。84年の時点ですでに廃盤という記載が入れられているが、本はその後も長きにわたって流通していたのだから、多くの日本のパンク・ファンは―正確な数はわからないが―『コンクリート』の音楽そのものに接することなく、森脇氏の文章だけによって『コンクリート』を認知したことになる。もちろん、中には輸入盤で、あるいは中古盤店で廃盤になった日本盤を買って聴いた人もいたであろうが、全ての人ではあるまい。つまり、日本の80年代から90年代のパンク・ファン、その多くの間で、『コンクリート』の中身は知られることなく、そのタイトル(と、スリーヴの写真やアートワーク)だけがうっすら漠然と記憶・共有され、その共有された記憶は森脇氏の影響力でもって通奏低音のように継承されることになった。日本のパンク・ファンにとっては古くから、それこそリアルタイムで、『コンクリート』は身近な存在であったはずである。ただし、中の音楽はまともに知られぬまま。これはいつもの如く、私の勝手な、史料的裏付けのない戯言である。但し私自身、森脇氏のこの文章は何度となく読み返し、レコードを聴くことなく打ち過ぎたことは間違いない。ではなぜ、『コンクリート』を聴こうとしなかったのか。『コンクリート』より何十倍も刺激的なアートワークを有するアルバムがあまたあったからである。若い人が金欠であることは、当時の私の特権だったわけではあるまい。例えばレコード1枚を買うしかカネがないとして、レコード店―この場合は輸入盤店か中古盤店に限定される―で『コンクリート』と、デッド・ボーイズの『ヤング・ラウド・アンド・スノッティ』があって、さあどっちにする?と迫られたら、たいがいの人は後者を躊躇なく選ぶであろう。どこかの本のタイトルにもあったが、人は見た目が9割である。『コンクリート』よりも『ヤング・ラウド・アンド・スノッティ』の方を刺激的だと思うのが、(おそらく80年代も90年代も、そして今も)一般的な傾向であろう。経済的制約のある人間は、こうした選択をせまられたとき、すべからくこの手の行為を繰り返す。やがて『コンクリート』は、良く知っているけれどその実まるで知らないアルバムとなったのである。少なくとも私にとっては。

『コンクリート』の内容が、ライナーノートを読んだだけでは測りかねたことも、私が購入をためらわせる要因になった。というのは、森脇氏の文章は、その大半をバンドの経歴を記すことに費やされており、『コンクリート』そのものについての説明は満足なものとは思われなかったのである。ここにその全文を掲げてみよう。

「999にとって4枚目にあたるアルバムが本作であるが、発表は彼らのマネージメント会社のアルビオン・レコードである。プロモーションとレコードの販売元が一緒というのは、最初から最後までスムーズにことがはこぶってなもので、なかなかいいかもしれない。本作のプロデューサーはヴィック・メイルで、彼はこれまでドクター・フィールゴッドやインメイツ、パイレーツ、ヴァイブレーターズなどを手懸けてきていることからも分かるように、オーソドックスなロックン・ロールを得意とするプロデューサーである。とびはねるようなビートに鋭い切れ味のセンスが本作の中に感じられるが、それは本来999が持っていたものであるとはいえ、ヴィック・メイルの力に負うところも無視できない。初期の999に比べて本作が違うところは、その余裕あるサウンドの広がりと、少しだけ丸くなったようなニックのヴォーカルであろう。それは多分、何回もアメリカン・ツアーを行うことによって彼らが身につけた、ストレート一本だけではアメリカで成功を収めることができないというものからきているのかもしれない。つまり、多彩な曲風と多少の柔らかさを999は打ち出しているのだ。しかし、だからといって彼らは、イギリスのバンドが持っている形容し難いまでのイギリスの匂い、否応なしの重みと陰りを捨て去ってしまっているわけではなく、それをキープしながらより幅広く柔軟な姿勢で音楽の幅を広げようとしているのだ。もちろん、今日的なセンスを持ってである」[1]

私は戸惑った。「とびはねるようなビートに鋭い切れ味」か。ならばいい内容なのであろう。しかし歯切れが悪いというか、あやふやさを感じた。氏の文章特有の熱気を感じ取ることができなかった。「ストレート一本だけでは・・・・」全面的な肯定ではなさそうだ。なんだかもやもやしているな。結局どんな内容なんだ?私ももやもやしてきて、結局他のアルバムを優先的に買い、『コンクリート』はどんどん陰に追いやられてしまった。

私の中で『コンクリート』への否定的なイメージが一気に強まり固まってしまったのはそれから数年後、90年代に入ってすぐ、2本の解説文に接したことによっている。私だけではなかったろう。日本のパンク・ファン~ロック・ファンでこれらの文章に接した者の多くの脳内にインプットされた情報ではなかったか。そのうちの1本は、ほかならぬ森脇氏自身によるものであった。

「78年10月発売のセカンド・アルバム『Separates』まで、ぼくは熱心に聴いていたが、それ以降のアルバムは内容がよくないこともあって、ぼくの彼らに対する関心は二枚のアルバムだけで終わってしまったから、最近の彼らの動向については知らない」[2]

ここに引用したのは、森脇氏が91年に上梓された『レコードできくイギリスのパンク/ニューウェイヴ史‘75~’90』から、999のアルバム『999』を紹介された中の一節である。当時の私は既に学校を出て就職し、日々の営みで心身をすり減らし、ロックを聴く意欲を急速に失いつつあった。暇があればレコードよりも睡眠という文化的とは程遠い生活に墜していた。それでも上の本を買ったのは、パンク関係の本を目にすれば出来るだけ買うようにはしていたのである。ロクすっぽ読まずにほったらかしにしていたが。だが999に関する記述には、ぼんやりとではあったが、腑に落ちるところがあった。

(なるほど。あの時の歯切れの悪さは、これか・・・・)

『コンクリート』の解説が、いまひとつ曖昧で、ノリが悪い、煮え切らない感覚に覆われていたのは、ひとえに森脇氏が、『コンクリート』を気に入っておられなかったが故であったのだな、と。

そして―

『ライヴ&ラウド』シリーズの、999版である。これも出たのは91年であったが、私が入手したのはこちらの方が僅かに遅かったはずだ。このCDの解説を担当された小野島大氏の次の文言が、『コンクリート』に対する私自身の評価のありようを決定的なものにした。そしておそらく、日本での評価のありようも。

「‥‥プロデューサーはドクター・フィールグッドやインメイツ、モーターヘッドなどで知られる故ヴィック・メイル。だが、重く男っぽい音作りを身上とするメイルと、軽くポップな999では相性が悪く、彼ら本来の軽快さが失われた凡作となった」[3]

私は、森脇・小野島両氏の説を、『コンクリート』の音楽を全く聴かぬまま、盲目的に信じて受け入れてしまった。かつて漱石が「自分の酒を人に飲んで貰つて、後から其品評を聴いて、それを利が非でもさうだとして仕舞ふ所謂人真似」[4]と批判した行為そのものを、何の疑問も抵抗もなく行ったのである。だが、人間とはそんなものである。めんどくさいことは考えたくないのである。いちいち自分で確かめるなんてしたくないのである。楽な方に行きたいのである。そういう人間が世の多数を占めるから、それこそめんどくさいことになるのである。何か問題が起こっていても、めんどくせえからいいやとなって、後で大ごとになり、手遅れになるのである。私は以来、『コンクリート』は取るに足らぬアルバムだと、聴かぬうちに決めつけてしまった。そのままやがて999の音楽そのものを聴かなくなり、つい2年前まですっかり『コンクリート』のことを忘れてしまっていた。それではネットが当時からあって、YouTubeがあって、気楽に『コンクリート』の音源が聴ける環境が整っていたら、どうだったであろうか。当時の私の偏狭さゆえに、同じ結果に帰結していたのではないか。

場面は2年前に飛ぶ。その前年、公私にわたってトラブルを抱えて失業の身となり、自分の時間だけは多く手にすることができるようになり、身辺の整理かたがた、もうずいぶん放りっぱなしになっていたレコードやCDを引っぱり出して聴き直すようになった。さらに1年ほどたって、999もその仲間に加わった。私がこの時持っていた999の作品はレコードの『999』-ファースト・アルバムである―とCDの『ライヴ&ラウド』のみであったが、ほぼ30年ぶりに聴き、あらためて感動してしまった。もうこの頃にはYouTubeでたくさんのミュージシャンの音源が無料で聴けることは知っていたから、当然その流れで999の持っていない作品も、少しずつ聴くようになった。

(ん?『CONCRETE』・・・・)とある個人ユーザーによるものであったろう、YouTube上にある音源を拾い集めて『コンクリート』に仕立ててアップされていたマテリアルを見つけた。

(どうやら、正規の形では配信されていないのだろうな)その時はただ、そう思っただけで、頭の片隅に「内容がよくない」「凡作」という文言が残っていたから大した期待もせずに聴いてみた。それが―

「かっけーじゃねえか」

私は驚いた。我が家の劣悪な音響装置ゆえ、細かいニュアンスは聴き取れなかったが、引き締まったビートにキャッチ―なメロディ、のほほんとした、それでいて軽薄さを感じない歌いっぷり。変哲もなく、非凡なバンドの姿があったのだ。80年代90年代から、盲目的に信じていた『コンクリート』への否定的なイメージが、30数年経って一気に崩れ去ったのである。唖然とした。この30数年、自分の中でまるで認識していなかった過ち―そう、過ちである―を藪から棒につきつけられて、自分が情けなくなった。漱石のあの言葉を何度も読んできたくせに、自分ではそれを生かしてこなかったのだ。マルクスだって全ては疑いうると言っていたのに、それを自分のこととして鋳直そうとしてこなかったのだ。なにをオーバーな。そうせせら笑う向きもあろう。だがされど、なのである。いまさらだが50代も半ばになってあらためて、世にはびこる「音楽評論」なるものを鵜呑みにしてはならないのだと肝に銘じた。だから読者の皆さん―果たしてこの雑文をどれくらいの方がお読みになっているかわからないが―、私の書いていることも鵜呑みにしてはいけませんよ。

このアートワークの元ネタは、ドゥービー・ブラザーズの『キャプテン・アンド・ミー』ではないか。途中で寸断された高架線の下を馬車が疾駆していこうとする『キャプテン・アンド・ミー』のアートワーク。古き良きアメリカの土着的文化(馬車)と現代文明の象徴である無機質なコンクリートの塊(高架線)。両者の並走していく様が、今のアメリカ―といっても、ドゥービーのアルバムは73年だが―の姿であること、両者が対立し、古き良き土着的文化はやがて文明により押しつぶされる、しかし文明もやがては行き詰り崩壊する・・・・。高架線が馬車より高い、馬車を見下ろす位置にあること、高架線が途中で寸断されていて、土着的文化と文明の対立、前者が駆逐され、後者もやがて滅ぶことを予感させるイメージ。ここから『コンクリート』のアートワークを考え出したのならさすがである。だが、999の方は馬車をチャーターするだけのカネがなかったのか、メンバーの写真で済ませたか。結果、凡庸な出来となってしまったのは残念である。もちろん、これらはすべて、私の勝手な憶測である。

念のため、『キャプテン・アンド・ミー』も掲げておく。

裏。このシルエットは何を意味しているのか。エッシャーの有名な螺旋階段の画、またはメビウスの輪をモチーフにしているのであろうか。いわく堂々巡り、というような。

本稿冒頭で記したように、これらはネットで流通していたものを拾ってきたものであり、私自身はまだ実物を手に入れていない。

先に、『コンクリート』について意外に多くの情報があると記したが、きちんとアルバムについて書かれてある文章は皆無に等しい。中古レコード店の広告を見ても、刮目に値する文言は皆無である。知名度がそれなりにあるにもかかわらず(?)、アルバムを検証―もしくは再検証―する動きがまるで見られない。ただ、アマゾンには一般利用者の投稿欄があって、そこにはすでに廃盤になっているにもかかわらず、投稿文は削除されずに残っているのである。これが面白い。あるユーザーの方は、『コンクリート』のころの999は、ときのオイ・パンク・ムーヴメントに対応していた、現にアルバムの写真を見ればそれがよくわかるじゃないかと書いておられる(英語で)。へえー、こういう見方もあるんだねえと感じ入ってしまったが、さてと考えてみると、それはどうなのであろうか。オイ・パンクは60年代のモッズから派生したスキンヘッドのセクトと70年代のパンクスとが結びついて生まれた、多分に極右的なイデオロギーを帯びたムーヴメントであって、999のメンバーは特定の偏った思想を標榜したことはなく、[5]オイ・パンク・ムーヴメントとの親和性はないと私は見ている。その音楽性に60年代のスカやソウルなどをルーツに持つなど、雑食性があるところは共通しているとは思うけれども。

オイ・パンクはともかくとして、『コンクリート』は古くから日本で言われてきたような凡作ではない。ファースト『999』のような高揚感、『セパレーツ』のような楽曲の彫の深さ、『ザ・ビガスト・プライズ・イン・スポート』のようなコマーシャル性には一歩譲るが、腰の据わった演奏にツボを心得た曲作りを味わえる良作である。そして、999がアルバム毎に巷イメージされているよりも大きな振幅を繰り返していることが、アルバムを1枚目から順に聴いていくとよくわかってくる。

『コンクリート』で耳を引くのが、①カントリー・ミュージックへの接近と、②999のアルバムで初の、それも2曲のカバー曲を収録していること、③これも初のインスト・ナンバーを収録していること、である。まずは①から見ていきたい。

999がこの時期(81年頃)、カントリーに傾倒していたことは彼らがそれまでの2年間、積極的にアメリカをツアーしていたことが大きく与っているのであろう。私自身が直接聞いた話だが、アメリカ国内でラジオをひねると、しょっちゅうカントリーがかかり、パブやレストランに行っても、BGMで頻繁にカントリーがかかっていたりするという。その人曰く、アメリカ人は骨の髄までカントリーが染みついているらしい。そんなお国柄であるから、ツアーをやって街から街へ流れていれば、否応なしにカントリーにドップリとなって当然かもしれない。だが、単に表層的な意味でカントリーをとり入れたわけではあるまい。カントリーはアメリカ白人の中でも労働者階級による伝承歌であり、さらにはロックンロールの直接のルーツのひとつでもある。999のメンバーはアメリカ人ではなかったが、同じ労働者階級出身者としてシンパシーを持ったことは間違いないであろうし、カントリーがヨーロッパの伝承歌やアイルランド民謡、黒人ブルースなど多くの音楽を折衷しながら発展してきたことも、999の音楽の雑食性豊かであることと通じるものがあることをも、感じ取っていたろう。②でふれることになるサム・ザ・シャム・アンド・ザ・ファラオズも、一般にはテックス・メックス調と言われるが、その音楽性のベースになっているのはカントリーであり、999がほれ込んだのも当然であろう。しかも999は、イギリスでの活動が78年のBBC出演禁止・放送禁止処分のあおりを食らって困難となっており、その打開もあってアメリカ進出に命運をかけていたわけで、カントリーを取り込み、それを強調するアルバムを発表することで、アメリカ人の支持を集める目論見があったのではないか。

次に②。カバーの2曲は①でも触れたサム・ザ・シャム・アンド・ザ・ファラオズの「リトル・レッド・ライディング・フッド」と、ニューオーリンズ出身のアラン・トゥーサンによる「フォーチュン・テラー」である。後者はザ・フーやストーンズも取り上げているからロック・ファンには古くから知られているであろうが、前者はあまりなじみではないかもしれない。「ウーリー・ブリ-」とくれば、ああなるほどとなるであろうか。サム・アンド・ザ・シャムとくれば、大体「ウーリー・ブリ-」だけが取り上げられるが、「リトル・レッド・ライディング・フッド」も66年に全米で2位まで上がっている大ヒットとしてもよい曲である。999はなんと、この曲をシングル・カットし、しかもA面曲として発表までした。曲の中にあるカントリー色とどこか猥雑な―雑食性ある香りが、999に気に入られたのであろう。それにしても、前者はテックス・メックス~カントリー、後者はニューオーリンズ産。いかにも雑食性豊かなイギリス・パブ・ロックあがりの999ならではの選曲である。

「リトル・レッド・ライディング・フッド」訳すと「赤頭巾ちゃん」か。歌詞は見事にドスケベな送りオオカミ男な内容。油断してると食っちゃうよっていう・・・・。この曲を聴くと、先に触れたオイ・パンクとは思想的に相いれないのではという思考に私は傾く。ただ、曲そのものは常に人気があったのか、シングル・チャートで59位に入っている。当時、「ホムサイド」の次にチャートアクションの良かった曲である。

そして③。「ボンゴズ・オン・ザ・ナイル」は初のインストである。これまで999は歌―ニック・キャッシュのヴォーカルを聴かせることに特別の配慮をしてきたように思われる。キャッシュが自ら書く歌詞の内容に神経を配る発言をしてきたこと―「ホムサイド」におけるinの単語の使用を巡っての、BBCとの確執―を知れば了解できる。[6]それがインストという、これまでの歌あってこそという基本コンセプトを大幅に変える楽曲を公にしたのは不思議なほどに注目されてこなかったが、演奏パートの拡充により一層意識的になったことを意味している。もちろんキャッシュのヴォーカルあってこその999であり続けたのはゆるがないが、彼にばかり比重・負担がかかるのを軽減させたかったのではないか[7]。また、この曲で聴かれるリズムには、これまでの999作品には聴かれなかったアメリカ南部直送の湿り気を帯びた味わいを感じさせる。これもアメリカ・ツアーで得た成果とみるのは不自然ではない。

この曲を聴くと、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルの「ボーン・オン・ザ・バイユー」を想起してしまう。

だが個人的には、アルバムでベストな曲は「オブセスト」である。999流カントリー・ロックの逸品であり、アルバムからの第1弾シングルでもある。一応、チャートにも入ったが、71位。「リトル・レッド・ライディング・フッド」より下であるとは。

プロモーション・ヴィデオまで作っていたのだ。いかにも安直な西部劇仕立てだが、まあ許そう。

You know

Something I say

That's what you like

You like the way I do it

What you're feeling

Not ice cold that's for sure

Hang 'em oo ahh hang 'em high

Hang 'em, hang 'em, hang 'em high

Obsessed, obsessed

Obsessed, obsessed

Obsessed

Come on

You know I like it

I like the things you do

I like the way you look at me

When I wear my check suit

I like the things you say

When you whisper in my ear

Hang 'em oo ahh hang 'em high

Hang 'em, hang 'em, hang 'em high

Obsessed, obsessed

Obsessed, obsessed

Obsessed

999の公式サイトに掲載されていた歌詞である。訳も載せようと思ったが、悲しい語学力ゆえ上手く日本語に変換できないので、英語の歌詞のみにしておく。これも読み方によってはスケベな歌詞だ。元々のタイトルはずばり「セックス」であり、この元歌が96年に出た編集盤『ALBION PUNK YEARS』に収録されている。それにhang’em highとは。奴等を高く吊るせかよ。あるいはhighだからドラッグ絡みか。物騒だ。よくBBCの検閲に通ったものだ。いや、この辺はさすがにバンド側も、今回は大丈夫だと考えたのであろう

アルバム収録曲の歌詞は、全曲を閲覧できる状態ではないので、こちら方面での言及は控えておくが、下世話なものから社会批評まで、相変わらず幅広い。やはりお気楽な明るいポップス一辺倒なバンドではないのだ。

999は81年6月に久々にBBCテレビに出演。さてこれからというところなのに、アルバムはイギリスではチャート入りしなかった。アルビオンがインディで、流通経路に制約があり売り上げが伸びなかったのであろうか。いや、それならシングルは・・・・。考えても仕方がないことだが、シーン全体もパンク人気は冷え込み、エレポップ華やかりし時代に突入、アメリカではポリドールから出た『コンクリート』の、ビルボード誌での成績は最高192位。999はいよいよ苦しくなる。何とか自分たちもシーンに取り残されまいと、今度はエレポップを導入した『13TH FLOOR MADNESS』をつくるが、さらに旗色は悪くなってしまう。999にとって長い、冬の時代への突入であった。

因みに81年当時の私は、というと、必死こいて小遣いを貯め、ビートルズのレコードを買い集めようと決心した年である。ロックのロの字も知らず、パンクなんてへ?破裂?、という間抜けな受け答えをしそうなほどの13歳なのであった。夏休み、近所の連中でゴーゴーズに入れ込んでいた奴がいたのを漠然と憶えているが、聴いてみる気は起らなかった。これが999であったとしても、当然同じであったろう。いや、そもそも999を知っている人間は、私も含めて周りには誰もいなかった。999どころか、パンクに対する認知度がゼロに等しかった。『コンクリート』とザ・スターリンの『トラッシュ』が同じ年に登場したなんてことも、今となってはなかなかにすごいことなのだが、当時は知る由もなかったのである。

[1] 森脇美喜夫『パンクライナーノート』、JICC出版局、1984年、242-243ページ。

[2] 森脇美喜夫『レコードできくイギリスのパンク/ニューウェイヴ史‘75~’90』、音楽之友社、1991年、46ページ。強調部分は引用者。

[3] 小野島大、999『ライヴ&ラウド』解説、テイチク、1991年、7ページ。強調部分は引用者。

[4] 夏目漱石『私の個人主義』(『漱石全集』第21巻、岩波書店、1957年、所収)、139ページ。

[5] その点、反ナショナル・フロント的立場と、赤い旅団のシンパであることを公言していたクラッシュとは立ち位置が異なる。

[6] ‛Full Story by Nick Cash’ on “FEELIN’ ALRIGHT WITH THE CREW:UNOFFICIAL 999 SITE”

[7]後年、ガイ・デイズもリード・ヴォーカルをとるようになっていくが、初期の頃はもっぱらニック・キャッシュがリード・ヴォーカルをとっていた。ところで、ニック・キャッシュとガイ・デイズは声質がよく似ていることもあってか、999のどの曲を誰が歌っているかという議論もこれまでされてこなかったが、その声質ゆえに、彼らの歌や歌詞はシリアスに捉えられてこなかったうらみもあるのではないか。