04 ロバート・キャパ 東京滞在

ロバート・キャパ最期の日

4月14日(水) 日本滞在2日目

毎日新聞社のキャパに対して組み立てたスケジュールはかなりハードなものだった。朝日新聞に揶揄されてもしかたがないくらい、次々と挨拶や表敬訪問が組まれていた。

その日雨がまだ残る朝、キャパは毎日新聞社から迎えにきたタクシーで「カメラ毎日」編集長の井上繰次郎、金澤秀憲らと、本村町から坂をくだり広尾の通りにでた。キャパが生まれてはじめて見る東京の街だった。

するとふと目を止めて「マーケット?」と聞く。広尾の商店街を見たのだろう。早朝のことで市場らしい情景はまったくない。ただ横町の入り口に看板が掛け渡してあるだけだ。見慣れぬ異国に来て、第一日目にこういうところをすぐに発見し、言い当てた「カン」に井上は驚いていた。

その後も金澤はいくたびかキャパの「カン」のよさに驚かされることになる。

まず毎日新聞社東京本社の本田親男を表敬訪問した。羽田空港に同じグレーのスーツに紺のネクタイ姿。愛煙家のキャパはかたときもタバコを口から離さなかった。両手で握手するときも、左手の指にタバコがはさまれていた。

その後、協賛のカメラメーカー、キヤノンカメラ、日本光学工業、写真工業などを訪問した。それぞれ花束を受け取ったという。あるメーカーはキャパのために玄関先に赤じゅうたんを敷いたとまで言われてている。

4月15日(木)

翌15日の朝、キャパは銀座2丁目にある富士写真フイルムを表敬訪問した。

そこで写真家の石井彰が、「今まで本や何かで考えていたキャパ氏は、『飲む、打つ、買う』の三拍子そろった男だと思っていたが、あなたは立派なジェントルマンです」と言った。するとキャパは間髪いれず「今はまだ朝だから」と大きな目をむいて首を縮めた、と金澤は書いている。

キャパの撮影方法

「毎日グラフ」1954年6月2日号に掲載された撮影データによると浅草を訪問している。

朝の陽射しがまばゆかった日の午後、浅草仲見世では、ほうずきを買う印象的なカップルを撮影した。大判の見開きにレイアウトされた写真には、頭にスカーフをかぶり、しわだらけのスカートをはいた若い女性が足を踏ん張って、連れの男と、ほおずき売りのおばさんから買い求めているところだ。サンダルを履いた彼女の自然な動きがおもしろい。

金澤はキャパの写真の撮り方を分析する。

彼の撮影は構図や露出にあまり頓着せず、露出は100分の1秒か200分の1秒、絞りはたいていF8に合わせ、フィルターもレンズフードもつけない。そして目にうつるものは片端から写し込むやや乱写型だ。気にいった被写体をつかまえると、どこまでも追いかける癖がある。彼は最初このほうずきを買う女の姿に惹かれたのではない。若い世代のカップルに興味があった。そのカップルを追いかけているうち、その女のちょっとしたしぐさに惹かれシャッターを切ったようだ。

キャパは日本に来る前、毎日新聞社に

「日本では生きている人間を撮りたい」

と電報を打ってきた。そのとおりだと金澤は思った。

金澤は事あるごとにキャパと話した。

「・・・・あなたの来日が遅れて、桜がみんな散ってしまい、美しいところをお見せできないのは残念だ」というと、

「私は日本の桜や、フジヤマの美しいのはよく知っている。ビショフがパリで美しい写真集を出版したが、私には桜の花よりも、その下で生きている日本の人々のほうが魅了だ。今はレンズも、フィルムも優秀で写真は誰にでも写せるが、頭で選択して写真のストーリーを作ることは難しい。ストーリーカメラマンはまず頭と目と心が機動的に動かなければならない」と答えた。

キャパはレンズが埃でくもるとネクタイで無造作にふいた。

金澤は、「やはり彼は根っからの戦場カメラマンだ」

と持ち上げながらもあきれている。

プロカメラマンの金澤は、目のまえに存在する生きているキャパを、冷静に観察した。そして彼のスタイルのどこに世界的なカメラマンたらしめる理由があるのかを必死に探ろうとしていた。

金澤が最も感心したのは、キャパの被写体に対する撮影姿勢だった。日本の新聞カメラマンのように、どかどかと土足で対象に踏み込むのではなく、まるで空気のようにそっと近づきながら、その場の雰囲気をこわさないように撮影する。

「彼は興味がわき、写そうと近づいたとき、相手が気づいてしまうと、とたんにカメラを他のほうに向けて気をそらせる。その人物がカメラを意識しなくなると、すばやくカメラを向きかえて写す。その微妙な動作は慣れたものである」

と感心しながらも、ピントを合わせている間に、時々よいチャンスを逃していた、などと、同じプロカメラマンとして金澤はライバル心があるのか、皮肉る面もあった。

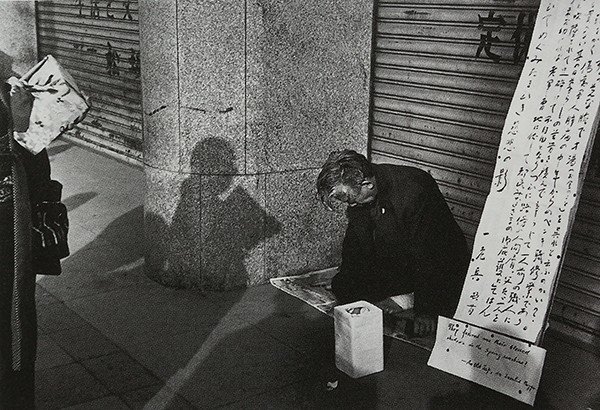

夕方キャパは銀座に行く。昭和30年代、木曜が定休日だった銀座松屋の閉じたシャッターの前で、協金を求める焼夷軍人を撮影している。夕陽によって、カメラを構えるキャパの影が看板に写っている。

キャパは愛用の35ミリカメラ、コンタックスⅡに、50ミリF1.5をつけていた。そしてやはり自分の中判(ブローニー判)カメラ、ローライフレックスを持っているいた。また今回の撮影のために日本側が用意した、35ミリのニコンS、キヤノンⅣSbも使用した。とくにニコンSに35ミリF2.5のワイドレンズがお気にいりだった。

フォーカルプレーンシャッターのついた、レンジファインダーカメラであるニコンSとコンタックスⅡには、ワイドレンズを使用するために、外付けファインダーを上部に取りつけていた。そのふたつのカメラは、たがいにレンズの供用も可能だった。

日本のプロカメラマンから見ると意外に思えたことは、キャパはまるでアマチュアカメラマンのように皮のケースにカメラを入れたまま肩や首にかけていることだった。撮影するたびに、前カバーをだらしなく前に下げて撮る。キャパに限らず、当時のヨーロッパのカメラマンは、そんなスタイルで撮影するのが普通だったようだが、日本の報道カメラマンから見るとその様子はなんとも素人くさく見えた。

当時のキャパが写っている姿を見ると、ローライフレックスでもかなり撮影しているようだ。しかし日本で撮ったブローニーサイズの写真は今のとこと全く発表されていない。

その夜、富士フイルムの 春木、キヤノンの御手洗、日本光学の長岡、毎日新聞社の本田な今回キャパを招いた各社の社長たちがキャパを囲んで、川添浩史が支配人をする光輪郭で小宴を開いた。

カメラ毎日の編集長井上繰次郎が、

「今日は5人のプレジデントの食事会です」

と言うとキャパは、

「ヨシダ(吉田茂プレジデント)も来るの?」

とジョークを飛ばした。

キャパは大仰な光輪郭のようなレストランはあまり好まなかった。パリ時代入りびたったモンパルナスのクーポールのような、もっとカジュアルな店がいいと川添浩史に注文をつけた。結局ホテルやプレスクラブのバーで飲むことが多かった。そういうきっかけもあるのだろう、川添がイタリアンレストラン、キャンティをのちに開店した契機になっている(「キャンティ物語」野池秩嘉著)

井上繰次郎は、印象的にキャパの言葉を覚えていた。

「写真は6年で完成する。最初の3年でABCから一切を覚える。次の3年間にはそれを全部忘れてしまうのだ。そうすると自分の写真が生まれてくる」。それは日本の言葉(松尾芭蕉)そっくりで面白いと思った。

都内の撮影地には川添がついてくることもあったが、たいていは夜一緒に遊び回っていた。

キャパと川添浩史(光輪郭にて)

金澤はキャパの撮り方を見て、かなり戸惑ったようだ。当時の日本の新聞カメラマンは職人集団だった。スピードグラフィックのような大型カメラをあやつり、撮影技術や現像技術はかなりレベルの高いものがあった。キャパのまるでアマチュアのような撮り方に、金澤は肩透かしをくらった。それでもカメラ毎日のためにキャパについての原稿を書かねばならず、とても苦労したと言う。

金澤はロバート・キャパよりもアンリ・カルティエ=ブレッソンを尊敬していた。後年、カメラ毎日の編集長をへて定年になってから、母校写大で教壇にたったが、教えていたいのは「ブレッソン論」だった。ただキャパについては現役のプロカメラマンとして綿密に観察しているので、キャパの写真の撮り方について、一級の研究資料となっている。

4月16日(金)

金澤はキャパの猛烈な撮影欲に驚くことになる。後に現像したコンタクトプリントから、金澤はその日のキャパの撮影枚数を正確にカウントしている。

朝の陽射しが影をつくる銀座4丁目から7丁目を、1時間の間にモノクロ125カットを撮影した。キャパはとくに日本女性のねんねこ姿に、赤子を背負う様子が気にいった。欧米から来たキャパにはそれが本当に珍しかったようだ。とりわけ子供が好きなのだろう。銀座の交差点で、ねんねこ姿の母親が手をつないでいた子供を突然抱きかかえ都電の安全地帯から道路を横断する姿には、興奮してシャッターを切っていた。

この記事が参加している募集

もしよろしければ 応援サポートお願いします。