[ヴァン・ダイク・パークス "ディスカヴァー・アメリカ"を勉強する] Introduction

2曲目に収録されている「Introduction」は、サミュエル・アルター(Samuel Alter)なる人物のスポークンワードで、わずか27秒のトラックである。

テープレコーダーの停止ボタンのような音がブツブツっと入って、文章の塊が5つのパートに分割されている。

<第1パート>

…are all of the natives of Parnassus, Pennsylvania.

(…はペンシルベニア州パルナッサスの先住民たち)

<第2パート>

Bear in mind that the hill above Parnassus was known as “Mount Olympus”.

(パルナッサスの上にある丘が、かつて「オリンポス山」という名で知られていたことは特筆すべきだろうな)

<第3パート>

But if there were any gods who ever lived there, I knew them not.

(ただし、そこに神々が住まうていたかは知らんがね)

<第4パート>

Before daylight savings time reared its ugly head.

(面倒なサマータイムが始まる前の)

<第5パート>

Just as it was getting light.

(ちょうど夜が明けかけた頃に)

これが全てなのか、あるいはもっと長いヴァージョンがあって、そこから抽出された言葉なのか───いくつかパターンが想像できるが、どれが正解かは分からない。ただし文章の内容でいえば、第1〜3パートと、第4&5パートというふたつのかたまりになる。

まず、冒頭部分。歌詞カードでは「Are all of〜」となっている。本来は「……are all of」───つまり主語があると考えたほうが自然だ。つづく"natives"は先住民族とか地元住民という意味だが、あまりにも短い文章なので主語をどう補うべきかは見当もつかない。

ペンシルバニア州のパルナッサスは実在する地名である。ピッツバーグから北東に約30キロメートルほど離れた、ニュー・ケンジントンという街にある。もともとパルナッサスとニュー・ケンジントンは別々の自治区だったが、1939年にニュー・ケンジントンに併合された。

地図を見るとたしかに、西側を流れるアルゲニー川と東側にあるマウント・ヴァーノン(Mt. Vernon)という丘陵地に挟まれた、さほど広くない平地部分が現在のパルナッサス地区で、丘陵地は大部分が平坦に削り取られ、住宅街として整備されている。

パルナッサスはギリシャ神話に登場する山の名前だ。パルナッサス山には音楽と詩の神であるアポロンと共に、9人の女神ムーサが暮らすとされる。

ムーサたちの名前と、各自が受け持っている分野は次のとおり。

カリオペー - 叙事詩

クレイオー - 歴史

エウテルペー - 音楽と抒情詩

エラトー - 独唱詩

メルポメネー - 悲劇

テルプシコレー - 文芸

タレイア - 喜劇

ポリュムニアー - 神聖な詩や賛歌

ウーラニアー - 天文学と占星術

ムーサたちが司るのは、音楽や詩だけではなく、叙事詩、歴史、天文学、占星術など、現在では芸術の範疇に入れられない分野も含まれる。

パルナッサス山(標高2457メートル)も、オリンポス山もギリシャ有数の高山だ。特にオリンポス山はミティカス・ピーク(2917メートル)とスコーリオ・ピーク(2912メートル)というふたつの頂を有し、簡単に登れる山ではない。単なる丘陵地であるパルナッサスの丘が「オリンポス山」とかつて呼ばれていた……と、サミュエル・アルターは第2パートで語り、ギリシャの神々があまた暮らすオリンポス山にちなんで、"But, if there were any gods who ever lived there"と第3パートで皮肉っぽく付け加える。てっぺんが削られて、住宅地に変えられてしまうような丘とはあまりにも不釣り合いな名前じゃないか、と彼は言いたいのだ。

調べを進めていると、詩人アルチュール・ランボーの生誕地として有名なフランスのシャルルヴィル=メジエールにモン=オランプという場所があることがわかった。モン=オランプ(Mont-Olympe)はオリンポス山(Mount Olympus)のフランス語表記である。ムーズ川が大きく蛇行する部分に面した低山で、こちらも公園、キャンプ場、住宅地として再開発されている。マウント・ヴァーノンとの類似点は、本家ギリシャのオリンポス山よりもありそうだ。

有名なパリのモンパルナス(Montparnasse)も、17世紀後半、丘の上に集まって詩の朗読を楽しんでいた人々がパルナッサス山(Mount Parnassus)にちなんで呼びはじめ、そのまま地名として定着した。

ピッツバーグを発見したのはロベール=カブリエ・ド・ラ・サールというフランス出身の探検家だし、パルナッサスの横を流れるアレゲニー川を通り、ヨーロッパから来た入植者や商人たち、ケベックに駐留していたフランス軍がはるか先のルイジアナまで往来していた。それゆえこのパルナッサスという地名には本家ギリシャよりフランスの影響を強く感じる。ニュー・ケンジントンはまちがいなくイギリス人が命名したものだろう。

もともと先住民が住んでいた土地を武力で制圧した後、17世紀から18世紀にかけて、フランスとイギリスが領有権をめぐり、激しく小競り合いを続けた地域の歴史が、隣り合う小さな田舎町の名前に名残をとどめている。

明日のための寓話

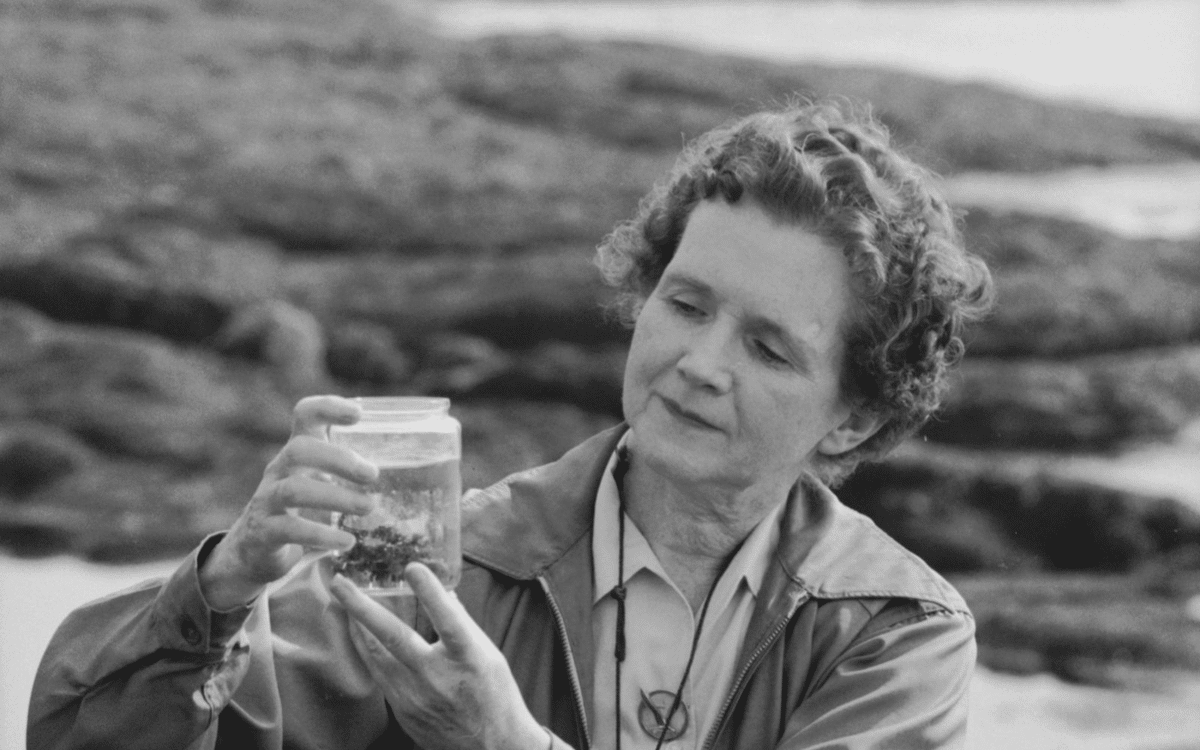

さておき、ペンシルバニア州パルナッサスはある特別な人物と強いつながりがある。『沈黙の春』の著者、レイチェル・カーソンだ。

レイチェルはパルナッサスの対岸にあるスプリングデールで1907年に生まれた。父親は保険のセールスマンだったが、広さ26ヘクタール(東京ドーム6個分)に及ぶ、広大な農園を所有していた。母親のマリアは元・教師で、幼いレイチェルを伴って、農園や近くの森を散策しながら、植物や生き物たちの名前や生態、天文学や気象学など、ありとあらゆる知識を実地で教えた。

ある日のこと、レイチェルは農園内の岩場で貝の化石を発見する。海岸から遠く離れた内陸部にある自分の庭で、なぜ海の生き物の痕跡が出てくるのか───こんな疑問が出発点となり、彼女を海洋研究の世界に導いたという。また、本を読むことや文章を書くことの楽しさを教えたのも母だった。レイチェルにとって母マリアは〝ムーサ〟のような存在だった。

パルナッサスの高校からペンシルバニア女子大学に進学すると、奨学金を獲得して、ジョンズ・ホプキンス大学の大学院で生物学を学ぶ。だが、経済的な事情で中退せざるを得なくなってしまい、恩師の紹介でアメリカ合衆国漁業局で働くことになる。彼女は文才を活かして広報用ラジオ番組のシナリオライターを務め、漁業局が発行する小冊子などで科学エッセイを書きはじめる。

しかし、戦争はレイチェルの人生に影響を常に与えていた。本業である漁業局の仕事、老いた母や病弱な姉、幼い姪2人の生活を彼女ひとりが支えながら、4年かけて執筆した処女作『潮風の下で』は発売からわずか1ヶ月後に真珠湾攻撃が起きる。世情が一気に戦争モードに切り替わると、海の豊かさを叙情的に描いたノンフィクションなど見向きもされなかったため、2000部ほど売れただけであえなく絶版になってしまう。また、戦況が激しくなるにつれ、レイチェルのような自然相手の科学者に与えられる研究費は激減していった。理由はただひとつ。マンハッタン計画───すなわち、原子爆弾の開発に科学関係の政府予算が全注入されたからだ。

戦後、ベストセラー作家になったレイチェルのもとに旧友から手紙が届く。DDTのような合成農薬によって、害虫と関係のない動物たちまでが死んでいる───という訴えだった。合成農薬が普及したのも、他の多くの科学技術と同様に戦争の影響があった。農薬や殺虫剤の原料だった除虫菊が原産地である日本やアフリカから届かなくなり、代替品が必要になった。特に南方の戦場では遺体や排泄物がすぐに腐敗するので、伝染病の被害が深刻だった。そのため、安価で大量に生産できる化学的な殺虫剤の開発が急務となったのだ。そうした農薬が大量に撒かれると、それを吸った人や動物の体内で毒性が濃縮され、深刻な健康被害をもたらすこと、また環境にもたらす影響の大きさを世に知らしめることを決意したレイチェルは、患っていた乳がんと戦いながら『沈黙の春』(1962年)を書き上げた。

『沈黙の春』はこんな一文から始まる。

かつてアメリカの中心には、すべての生命が自然と調和して生きているような町があった。その町にはチェッカーボード状に広がる豊かな農地や穀物畑があった。春には丘の上にある果樹園で、緑色に染まった畑の上を白い雲が漂い、秋にはオークやメープルやバーチが色づいて、背景にある青々としたマツ林とは対象的に、真っ赤な炎のように揺らめいていた。キツネが丘で鳴き、鹿は朝靄のなかでひっそりと畑を横切っていった。

レイチェルはこの町を「実在しているわけではない」と言っているが、まちがいなくスプリングデールやパルナッサス周辺の風景が投影されていたはずだ。とはいえ、スプリングデールも、幼い彼女が野山を駆け回っていた頃でさえ、カーソン家の農園から一歩外に出れば、その様相は変貌していた。

ピッツバーグでは鉄鋼業が盛んで、丘に作られた巨大な溶鉱炉から絶えず黒煙が吹き上がっていた。アパラチア山脈から切り出された木材や、石油を運搬する輸送船がアルゲニー川を往来し、船から落ちた大量の木くずが川岸を埋め尽くしていた。

人間の横暴なふるまいのために自然が蹂躙されていく様子を、幼い頃からレイチェルは見てきた。そして、彼女は『沈黙の春』の冒頭に収めた先程の一文を「明日のための寓話」と名付けた。

「Introduction」の第4パートと第5パートの「サマータイム」をどのように捉えるかも難しいところだが、「rear its ugly head」は蛇が獲物を捕らえるときの首を持ち上げる動作からきている表現で〝不快な問題が顕在化する〟という意味がある。そう考えれば、サマータイムには生き物の営みや自然を破壊する炎や熱といったイメージが重なるし、夜明けと共にやってくるのは、夏のまばゆい朝の光ではないだろう。

サミュエル・オルター(Samuel Alter)は誰だ?

最後に残った謎───それは〝サミュエル・オルター〟とは誰か? ということだ。

まずはシンプルに名前を検索してみた。ニューヨーク在住のデータ・サイエンティストや、チェコリーグでプレイするプロサッカー選手など、現在を生きるSamuel Alterが何人か出てきた。つづいて、詩人、歌手、作家などの肩書を加えてみた。やはりそれらしき人は見つからなかった。

今度はVan Dyke Parks+Samuel Alterというキーワードで検索してみた。すると、ヴァン・ダイク自身が投稿したXのポストが検索結果にいくつか出てきた。例えばこんな感じ。

サミュエル・モースは4月27日生まれ。モールス符号の発明者だが、私の曽祖父が電信機を作った1年後の話だがね。嘘じゃないよ!

神が何をなされたのか? サミュエル・B・モールスは4月27日に生まれ、1840年に発明品である電信機を設置していた、私の曽祖父の農場を訪ねた。特許出願よりも発見に興味を持っていたデイビッド・オルター博士。デイビッド・オルターはグーグルですぐ見つかるよ。

サミュエル・モースは1791年4月27日に生まれました。私の偉大な祖父デイビッド・オルターは彼を農場に招いて電信機(註:VDPはTelescopeと打っているが、おそらくTelegraph)を見せました。祖父の開発した電気自動車 (1830年製) は、たった1回の充電で7マイルも走行しました。彼は化石燃料を敬遠していたのです。田舎の医者!

1791年4月27日生まれのサミュエル・モールスは、私の偉大な曽祖父であるペンシルバニアの医師デイビッド・オルター(特許を取得するより発見に興味があった)と出会った後、特許庁に直行しました。ドット、ドット、ドット……(以下、デイヴィッドのウィキペディアにリンク)

これらのポストは、モールス符号を発明したサミュエル・フィンリー・ブリース・モールスと、ヴァン・ダイク・パークスの曽祖父デイヴィッド・オルターに触れたものだ。ヴァン・ダイク・パークスはその日、誕生日を迎えた人たち(エイブラハム・リンカーンのような歴史上の偉人からラッパーのスヌープ・ドッグまで、多岐にわたる)をSNSにポストする習慣がある。ほとんどの場合、名前と生年月日と写真だけか、ひと言くらいの短い評が添えられる程度なのに、曽祖父と関連がある人物の誕生日のときは投稿の熱量が一気に上がるのだ。

1807年生まれのデイヴィッド・オルターは9歳の時、ベンジャミン・フランクリンの伝記を読んで、電気に関心を持つが、成人すると医学の道を進んだ。モールスもイェール大学で宗教哲学や数学を学びながら、科学の授業を受けていた。と同時に、絵画の才能が開花した彼はヨーロッパでさらなる研鑽を積み、肖像画家として活躍することになる。そして、モールスとオルターは偶然にも電信を使った遠距離通信を同時期に研究しており、オルターはモールスに先駆けて、1836年に電信機を完成させていたという。

彼は7本のワイヤーを使った電信機を発明した。ワイヤーの端にディスク上の針が取り付けられ、電気が通ると動く仕組みになっていた。針はそれぞれ右または左に動き、7本の針で合計14パターンの動きを伝えることができた。文字や数字に変換できるメッセージを送るには十分な数の組み合わせだった。

オルターは納屋と自宅をワイヤーで繋いで、家族と電信機でやりとりを行っていたそうだ。そのうち、音も伝えることができると気づき、ベイキングパウダーの缶をワイヤーの先に繋いで、糸電話の要領で妻や娘たちと会話していた。オルターはこの電信機を特許申請したが「あまりにもばかげていて、不気味なほど非現実的」という不条理な理由で却下された。

肖像画家として各地を飛び回っていたモールスは、どこかでライバルの存在を聞きつけ、オルターの農場まで偵察に来たのかもしれない。ヴァン・ダイクが呟いているように、オルターの電信機に脅威を感じて、特許局に飛び込んだかはさだかではないが、モールスは翌1837年に特許取得している。

* 自宅のあるニューヘイブンから約500km離れたワシントンでモールスが肖像画の仕事をしている際、妻が危篤であることを父が馬車で知らせに来た。慌てて自宅に戻ったが、すでに妻は天に召され、埋葬も済んだ後だった。このことをきっかけに、モールスは長距離電信の開発に邁進する。

こうして人が物理的に移動することなく、情報だけが瞬時に伝わる電信技術が誕生し、世界は大きく変わった。もちろん人間の暮らしを豊かにしたが、とりわけ戦場でその力が発揮されたことは言うまでもない。信号の伝送手段が有線から無線へ進化しても、モールスが編み出したドットとダッシュ(トンツー)による符号は生き延びた。グラフィカルでシンプルでわかりやすいモールス符号には、芸術家としてのモールスのセンスが発揮されているようにぼくは思う。

いっぽう、デイヴィッド・オルターの発明は電信にとどまらなかった。分光分析、石炭やシェールを蒸留して油を取り出す技術など多岐にわたった。また、ガソリン自動車が発明される何十年も前、小型の電気モーターを開発し、たった1回の充電で7マイル(約11キロメートル)も走る電気自動車を発明している。しかし、オルターは特許によって技術を独占することよりも(モールスやエジソンやベルといった人たちは特許や商売に対するモチベーションが非常に高かった)新しい発見を優先する性質のせいで、その成果に見合うだけの富や名声を得ることはできなかったどころか、常に生活は困窮していたようだ。

じつは、曽祖父オルターの出身地がペンシルバニア州ウェストモアランド郡なのである。パルナッサスや、レイチェル・カーソンの地元であるスプリングデールもすべてウェストモアランド郡に含まれる。オルターが亡くなったフリーポートもパルナッサスからそう遠くないところにある。

では、ヴァン・ダイク・パークス自身とペンシルバニアとの繋がりはどうかといえば、実は相当な縁があるのだ。1960年、彼は音楽を本格的に学ぶためにカーネギー工科大学(現・カーネギーメロン大学)に入学する。鉄鋼王と呼ばれたアンドリュー・カーネギーの寄付によって誕生したこの大学の所在地が、まさにペンシルバニア州ピッツバーグなのである。大学からパルナッサスまではわずか30kmほど、車で40分程の距離だ。

この「Introduction」に先祖ゆかりの地名が登場しているのは単なる偶然ではないはずだ。

これらを合わせて考えれば、Samuel Alterとは尊敬する曽祖父デイヴィッド・オルター、そしてオルターと因縁のあるサミュエル・モールスの名前を借りた架空の人物で、ヴァン・ダイク・パークスの別人格(Alter Ego)では? というのがぼくの見立てだ。

モールスやオルターのような産業革命時代の天才たちが生み出したテクノロジーが、便利さを生んだ反面、生き物との調和が取れていた自然を破壊する原因になったことは否めない。

〈導入〉と題されたこのトラックで、ヴァン・ダイク・パークスは曽祖父の世代をイメージしたキャラクターに初期アメリカ史の一部を語らせた。それを受け継いだ祖父や父親世代のアメリカは、テクノロジーをさらに進化させ、より広範な世界を戦争に巻き込んだ。カリブ海や南米にも戦争の影は波及し、カリプソニアンたちもそうしたイシューを無視できなかったし、楽曲のテーマとしてどんどん取り上げた。ヴァン・ダイク・パークスはカーソンが『沈黙の春』で警告したような環境問題、あるいはベトナム戦争など、自分の世代のアメリカが引き受けざるを得なかった負の部分を、ムーサたちが司る芸術───歴史、叙事詩、悲劇、喜劇といった要素も総動員して描こうと試みた。『ディスカヴァー・アメリカ』という作品の狙いがこのわずか27秒間に集約されているのではないだろうか。

最後にデイヴィッド・オルターの死を伝える地元新聞の訃報を引用する。

デイヴィッド・オルター博士、逝去

デイヴィッド・オルター博士がフリーポートの自宅にで9月18日の安息日に逝去されました。享年74歳でした。

オルター博士の死は我々のコミュニティや州にとっても大きな損失であり、この時代で最も優れた知性の持ち主の一人を失いました。

博士はその生涯を科学と人類のために捧げられました。博士は自らが種をまき、他人が収穫する人生を歩んだため、金銭的な意味では貧しいまま亡くなりました。しかし、より高尚で尊い富において博士は豊かでした。同胞への愛に溢れ、善行を積み重ね、キリスト教の精神に篤く、清廉な人生を送り、後世に名を遺されました。

いいなと思ったら応援しよう!