THINK TWICE : 20200510-0516

5月10日(日) RESURRECTION

このエントリーでもお知らせしましたが、2002年にリリースしたアルバム『A.M.』をサブスク&デジタル配信がスタートしました。

発売から○○年みたいな区切りのたび、なにかしら再発を企てていたのですが、最初に出したCDがパッケージとしてあまりに完璧すぎて、中身だけ切り売りするという気持ちになかなかなれませんでした。

しかし、ぼくも今、ほとんどの新譜は、Spotify、YouTube、Bandcampなどで日々探索しています。

また、ひさびさに聴き返したくなった旧譜もハードディスクに入ってなければ、CD棚やレコード棚に行くより先に、まずそうしたサイトを探して聴くことが多くなってしまいました。

発表から20年近く経った今も、このアルバムに参加してくれたメンバーはさまざまな形で音楽活動を続けています。

特に、レコーディング時にはまだ無名の存在だったtomomiさん(「Sam The Sambaman」「Holyday」「Tokyo Date」「In Dream」でヴォーカル&コーラス担当)は、その後、サノトモミというアーティストネームで、流線形、かせきさいだぁのアルバムに参加したり、ソロ作品をリリースしたりと大活躍です。

残念ながら、この18年という年月の間には永遠の別れもあって、「Le Vanquet」「Fairground」「Tokyo Date」のヴォーカルやサックス、ベースの録音、ミックスを担当してくださったBAZOOKA STUDIOの加瀬竜哉さん、当時、キリンジの現場マネージャーとして働いていた千葉くんがこの世を去りました。

もちろん当時のレーベル、TRANSONICの永田一直さん、そして共同プロデュースしてくれた矢野博康さんをはじめ、関わってくれたすべての人たちの協力無くしては、いつまでも自画自賛できる作品にはならなかったし、彼ら個々人の現在の活動と『A.M.』という作品はマイルストーンになっていると思ってます。

塩漬けしたままより、いつでも、誰にでも触れられるような場所に、もう一度みんなと共に作った音楽を戻したい───そういう考えに至ったことが今回のサブスク&配信解禁に繋がっています。

あらためて、当時の秘蔵映像とか秘蔵写真を見てもらえたらなあと思ったんですが、2002年というのはまだiPhone登場以前の時代です。

もちろん携帯電話(NOKIAのDP-154を愛用していました。この頃はもうSHARPかNECの二つ折りのモデルに機種変してた気も)、デジカメ、ビデオカメラは持っていて、写真や映像も日常的に撮っていたんですけど、なぜかレコーディング風景の様子はたったの1枚も残ってないんです。

矢野くんが当時住んでいた荻窪のワンルームマンションが作業の拠点でした。彼が所属していたシンバルスのアルバム『Sine』のレコーディングと、ツアーが7月に入っていたこと、ぼくのCDのリリースが9月28日に決まっていたこと、堀込泰行くんがキリンジのアルバム『omnibus』を急遽作ることになり(東芝EMIへの移籍が決まって、ワーナーとの契約消化……という事情でした)、その一連の作業が終わる9月2日に彼のボーカル録りをすることになったことなど、さまざまな条件が重なり、必然的に夏の2ヶ月でなにがなんでもトラック(だけでなくジャケットなど一切合切)をすべて完成させる必要がありました。

吉祥寺のぼくの家から深夜に彼の家に行き、体力が続くかぎり作業して……また翌日の夜に出向いて、という繰り返しでした。

合間は2人で夜食を食べながら、レコードを聴いたり、矢野くんが録画してたハロプロの番組なんかを見たりしていたので───とてもじゃないけど写真を撮ろうなんて雰囲気ではなかったのです。

長瀬五郎くんや高井康生くんのギターは、出来かけのトラックを渡して、彼らの自宅でダビングしてもらい、データを送り返してもらうというやり方でした。まだ当時は回線が貧弱だったので、ネットでデータのキャッチボールができなかったから、直接CD-Rを受け渡していました。すごくかっこよく言えば、今は当たり前のようにやっているリモートレコーディングのはしりのようなやり方です。

最後の曲「In Dream」の五郎くんのアコギのレコーディングにいたっては、ぼくの身動きが取れず、彼に完全におまかせしたため立ち会ってもいません。彼から届いたCD-Rの盤面に「w / 虫」って書いてあって、音を確認してみたら、ガットギターの後ろにまあまあな音量で蝉の声が入っていました(CD-Rの現物を探したんだけど見つからなかった! 残念)。EQでかなり薄くしましたが、集中して聴くと聞こえると思います。

外部のスタジオで作業をするときも、常に時間との闘いでした。特に9月2日に行ったBAZOOKA STUDIOでのレコーディングでは、2曲分のヴォーカル録り(泰行、flex lifeのアオキリエさん)、ぼくのコーラス録り、菊地成孔さんのサックス、ミックスダウンをたった1日で終わらせました。

明け方、永田くん、矢野くんとぼくの3人で、新宿御苑のスタジオから新宿駅の南口まで、甲州街道をかなりの興奮状態で歩いたことを今でも鮮明に覚えています。

いまにして思えば記念写真くらい、と思うんだけど、とにかく夢中だったんですね。あと、ぼくが本職の音楽家ではない分、レコーディングを遊び気分でやってると思われたくないというか、友人とはいえ、プロのミュージシャンである仲間たちから舐められたくない───そんな気持ちもどこかにあって、カメラをポケットから取り出せなかったのでしょう。

今回の配信版は〈AKIRA MIZUMOTO “A.M.” DIGITAL EDITION 2002→2020〉と命名しました。

18年ぶりの復刻、って中途半端なキリだなあと思ってたのですが"2002→2020"という部分は、見た目にきれいだし、気に入っています。

RECORD STORE DAYやレコードの日などの催事がきっかけで、いろんなレコードがどんどんアナログで復刻されてますけど、まだ『A.M.』にはお声がかかったことないんですよね。伊藤桂司さんが作ってくれたすばらしいアートワークがLPサイズのジャケットに収まったら、めちゃくちゃかっこいいはずなので、早くどこからかオファーが来ないかなと思ってます。

いや、マジで。

5月11日(月) 羽仁進の世界

先週土曜日の深夜、Eテレで放送された『映画監督 羽仁進の世界 ~すべては“教室の子供たち”からはじまった~』の録画を観ました。

羽仁進さんは1950年代に記録映画/教育映画制作の草分けである岩波映画製作所で、たくさんの優れたドキュメンタリー映画を残した映画監督です。

また1960年代には、1,000万円映画と言われたATGで劇映画の作品を残したあと、動物をテーマにした映像作品に取り組んだ人でもあります。

しかし、羽仁さんの凄さを語るには、ぼくはあまりにも不勉強だし、世代的にもちょっと無理があります。羽仁さんは1928年生まれの今年91歳。彼がドキュメンタリスト/映画監督として活躍していた1950年頃から1960年代後半は、さすがのぼくもまだ生まれてません。

ぼくが物心ついたころの羽仁さんは動物ドキュメンタリーに表現の主軸を移していました。テレビのバラエティ番組などに出演して、海外で撮ってきた野生動物の映像を紹介したり、子ども向けの図書館には羽仁さんの書いた動物関連の本がたくさん蔵書してあったので、ムツゴロウさんのような人という印象でした。

『不良少年』『初恋・地獄篇』といった彼の映画は、ずいぶん大人になってから、川島雄三『幕末太陽傳』、大島渚『新宿泥棒日記』、新藤兼人『裸の島』のような同時代の作品と同様、映画館ではなく、2000年以降に日本映画専門チャンネルで観ました。

世界中で社会や政治が激動していた時期に、大島渚や今村昌平たちがフランスの本家ヌーベルバーグとも呼応しながら、日本映画のフォーミュラを破壊/脱構築したのに対して、羽仁さんはもともとドキュメンタリー畑の人なので、自分が撮りたいようにあるがまま撮っていたら、映画界の常識やルールからたまたま外れてしまった人(の作品)という印象を受けました。

リアリズムをとことんまで追求し、演技経験のない素人をつかって撮る───というヌーベルバーグ的な制作手法は大島渚らと同じでも、大島のように横尾忠則を役者として起用(=『新宿泥棒日記』)するのと、東京の下町でスカウトしてきた少年院あがりのワルガキをスカウト(=『不良少年』)した羽仁の意図はまったく違います。

羽仁さんはご本人の醸す雰囲気、あるいは作品にも、どこか水木しげる的な、飄々としたムードを感じてしまいます。

革新性やモダニズムというより、どこか土着的です。そのせいか、若いうちは魅力がなかなか理解できませんでした。

ただ、公開当時の評価はすこぶるよくて『不良少年』はキネ旬の年間チャートで第1位───しかも黒澤の『用心棒』を押さえて受賞しています。

昔の日本人にはシブいものもきちんと評価できる人がたくさんいたんですね。

(羽仁進☓寺山修司『初恋・地獄篇』のワンシーン)

劇映画の制作に区切りをつけると、羽仁さんはアフリカのサバンナやジャングルへ旅立って、子どもや若者よりさらに自然に近い存在=動物モノの映画に取り組みました。水木先生が晩年、アフリカ、東南アジア、南太平洋の秘境などに足繁く通って、先住民たちの文化やかの地の妖怪と触れ合ったりするようになりますが、こうした類似点もふたりのイメージがダブる要因なのかもしれません。

くだんの番組のなかでは、羽仁さんがご自分の死生観を語られるシーンが特に印象的でした。

実際に兵隊として戦地に赴いた水木さんと違って、6歳下の羽仁さんは成人に満たず、徴兵検査の対象になりませんでした。

しかし羽仁少年は何度も空襲を経験して、死の恐怖と何度も直面します。ある日、東京上空を編隊飛行するアメリカの爆撃機に、小さな日本の戦闘機がたった一機で立ち向かっていく光景を目撃します。

あえなく戦闘機は撃墜され、煙を上げながら枯れ葉のように墜落していった───その様子を見て「自分も何年後かにこの馬鹿げた戦争によって命を落とすのだな」と覚悟したそうです。それ以来、死ぬことに対してまったく恐怖を感じないのだ、と語っていました。

NHKの女性ディレクターが「死は生の対極ではないということですか?」とたずねると、羽仁さんは飄々とした、それでいて決然とした顔つきでこう答えました。

「"死"は"生"のかわいい弟なんです」

そのあとシーンは変わり、言葉を深堀りすることなく番組が進んでいったことで、かえって心に残りました。

死は生の対極にあるもの、死は生の延長……死は生命の最高の発明という言葉はごぞんじスティーヴン・ジョブズのものですが、いずれにしても、死と生命は同等の価値か、分かちがたく一体となったものとして語られていることがほとんどです。

しかし、「かわいい弟」という死生観はそれらとまったく違います。

羽仁さんの言うように、生と死がきょうだい関係なら、生にとって死は同じ親から自分よりちょっと遅れて生まれてきた存在、同じ種から誕生しながら、別々の個性を育み、独立して存在しているもの、というイメージです。

ぼくの知る世のきょうだいたち───特に兄弟という間柄はだいぶ複雑そうです。些細な理由で仲違いしていたり、商売敵になったり、相続のことで揉めていたり(笑)大人になっても四六時中べったり一緒なんて兄弟はほとんど見たことがありません。

でも、ときどき両親が創業した店を兄弟で継承している喫茶店とか中華料理屋さんなんかに巡り合うとうれしいですよね。ほぼ例外なくそういう店の珈琲や餃子はおいしいので。

羽仁さんの言う「"死"は"生"のかわいい弟なんです」という言葉には、そんな店に巡り合ったときの小確幸が重なって、死に対する漠然とした恐怖感を自然に変えてくれる気がしました。

5月12日(火) KIRBY'S GOLD

先々週、紹介したミュージシャンのジョン・キャロル・カービーがYouTubeでトーク番組をスタート。その名も『KIRBY'S GOLD』

動画に添えられた概要によれば、J.C.K.がホストとなり、LA在住のおすすめアーティストやスポットなどを取り上げる旅番組、と書いてます。

初回のゲストは画家のAriana Papademetropoulos。彼女のインスタグラムを見たら、ロケ場所は彼女のスタジオですね。けっこう立派。

絵が売れてるのかなあ。年齢も素性もまったく不詳ですが。ちなみにインスタグラムのフォロワーは5万人───ふうむ。

で、概要の最後の一文に"Kirby's Gold is inspired by the original TV series “California's Gold” hosted by Huell Howser"とある。

“California's Gold”は、カリフォルニアの公共テレビ局KCETで1991年から、2013年まで通算24シーズンも制作されたローカル番組。内容は見てのとおり、パーソナリティのHuell Howserがカリフォルニアの宝(GOLD)だと思う場所や人をピックアップし、紹介するロケ番組ですね。

Huellのマイクになんのコードも付いてないところがタモリ倶楽部スタイル。ちなみに、Huell Howser が亡くなった現在も、過去のアーカイヴから延々と再放送が続いているようです。

この公共テレビっていうのはCATV大国のアメリカではとてもポピュラーな存在です。

Public Broadcasting Service───略してPBS。

いわゆるCNNとかMTVのような大きな企業ではなく、合衆国政府や州政府、あるいは民間の寄付などで運営されている、非営利の放送局の集合体です。全米各州に少なくとも2局、多いところだと10局以上も運営されているので、合わせると200局以上はあるんじゃないでしょうか。

PBSで放送している最も有名な番組はごぞんじ「セサミ・ストリート」。1969年にPBSが誕生して以来の看板番組です。

PBSの加盟局が共通して放送しているセサミのような番組もありますが、基本的には“California's Gold”タイプのローカル番組がほとんどです。

もちろんどれも低予算で、演出もチープかつ独特。

ではなぜ、ぼくがPBSについてさも知ってるかのように書いているかと言うと、ぼくがPBSについてけっこう知っているからなのです。

1994年に話は遡ります。

ぼくはその年の冬、初めてニューヨークを旅行しました。

当時ニューヨークにタケダくんという友人が住んでいたので、彼の家に1週間ほどステイさせてもらったのです。

タケダくんはパーソンズ・スクール・オブ・デザインに通う学生でした。デザインやファッションを勉強している人なら一度は憧れる学校です。日本だとテイ・トウワさんがそこの卒業生です。

その1週間というもの、有名な観光地巡りはいっさいせず(自由の女神にもセントラルパークにもタイムズ・スクエアにもブロードウェイにもエンパイアステートビルにもメトロポリタン美術館にも寄りつきさえしませんでした)、昼間はレコード屋、本屋、ブティック(その年、ソーホーに開店したばかりのSUPREMEにも行き、スウェットを購入)をハシゴし、夜はクラブに繰り出して───という、今、考えるとちょっともったいないところもありますけど、夢のような日々を過ごしました。

なかにはどうしてもタケダくんが学校に行かなきゃいけない日があって、そういうときは彼の家でひとり留守番をしながら、日がな一日、テレビを取り憑かれたように観ていました。

特に面白かったのが当時の日本ではほとんど観ることのできなかった本場のMTVとPBSだったのです。

そのときMTVで観たMVでもっとも印象に残ったのがウィーザー「バディ・ホリー」でした。

ウィーザー自体がまだまだ無名の存在で、5月に最初のアルバム、2枚目のシングル「バディ・ホリー」が9月にリリースされたばかりでした。

日本ではまだどこの音楽雑誌でも紹介されてなくて、このビデオを最初に見たときは、新しいバンドなのか、それとも古いバンドのリバイバルなのかさえ判別できなくて、大混乱しました。

そしてこのPVのクレジットで"SPIKE JONZE"の名前を初めてインプットしたんです。

滞在中、ダウンタウンにあったタワー・レコードにルシャス・ジャクソンのインストア・ライブを見に行ったとき、ウィーザーのファーストCD(青盤)を買いました。

それを日本に帰ってきて、クアトロパルコのWAVEで働いていた洋楽バイヤーの友人(元ワルシャワのスタッフで、その後、ボンジュールレコードの立ち上げに参加する小松竜子さん)に聴かせたところ、たいそう気に入った彼女はCDをドカンと仕入れて売りまくった───というエピソードもあります。

手元に7インチ盤の「バディ・ホリー」があります。

人気のアイテムで、今でもけっこう高値が付いていますが、てっきりニューヨークで買って帰ったと思いこんでたのですが、発売は1995年。つまり、日本で買ったってことですね。

ただこういう貴重なレコードも、DJで持ち歩いたり、クラブでかけたりしてるあいだにジャケや盤質もボロボロになってしまっています。

さらに余談ですが、このルシャスのインストアの列に横入りしようとした男性客が、タワレコのスタッフに路上で思いっきり殴られて、昏倒する瞬間を目撃し、震え上がりました。

その後、ブラッド・ピット主演の映画『セブン』の脚本を書いたアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーが、まさにこのニューヨークのタワレコの店員だったという話を聞いて、「ああ、そういう客を平気でぶん殴りながら脚本家を目指すようなタイプの人がレコ屋で働いてるなんて、ニューヨークと東京は大違いだなあ」と、変なところで感心したのを覚えています(1994年の時点でアンドリューは辞めていたそうですが)。

話をまた大きく戻すと(笑)、ニューヨークのPBSがとにかく面白かったのです。

怪しげな宗教団体が「ロックは悪魔の音楽だ!」と延々アジテートとしている番組、着飾った中年夫婦が宝石屋に買い物に行くだけの番組、悲しくなるほど安っぽいパペット人形劇、部屋でアコギを弾きながら、下手くそな自作曲を披露する歌手───要するに今のYouTubeの原型がすでにPBSにありました。

30分の放送枠は50ドルだか100ドルだかで誰でも買うことができ、放送コードも無いので、およそ法に触れないかぎり、どんなことでも言ったり映したりできるのだ、とタケダくんが教えてくれました。

日本ではまだケーブルテレビや衛星放送が普及する前の話なので、いわゆるアメリカの3大ネットワークと、ひたすらPVが流れ続けているMTVと、どこかの素人が作ったひどい番組をダラダラと流しているチャンネルが、ひとつのテレビの中に共存しているということは、四半世紀以上前、ほんとうに衝撃的なことだったんです。

結局、ぼくは寝る間も惜しんでPBSを観続けるだけでなく、電気屋でVHSテープを買い(けっこう高かった)、PBSをタケダくんのビデオデッキで録画できるだけ録画して帰国しました。物置のどこかにそのビデオも残っているはずです。いずれ発掘しますね。

5月13日(水) SUKIA

こんなことばかり書いて誰がよろこぶんだろう───と、毎日のように考えますが、貴重なぼくの個人史として読んでいただければ、と思い直し、勇気を出して書き進めますね。

実はさっきの「KIRBY'S GOLD」のプロデューサーとしてクレジットされているRoss Harrisという人と、過去に面識があったことを思い出しました。

Rossは1990年代の半ばから後半にかけて、ロスアンゼルスで活動していた"Sukia"というバンドの中心メンバーでした。Sukiaとぼくにはちょっとした関わりがあったのです。

1996年、ぼくは勤めていた中古レコード屋「マニュアル・オブ・エラーズ(マニュエラ)」の買付で常盤響さんや社長だった伏黒信二さんとロスに2週間ほど滞在しました。

フリーマーケットで仲良くなったマイクというバイヤーに招待されて、彼の自宅を訪ねたとき「ダチがやっているバンドがベックに絶賛されてて、今度、ダスト・ブラザースのレーベルからデビューするんで夜露死苦!」と妙に充血した目つき(明らかにキメていました)のままCDを1枚差し出され、日本に持って帰りました。

それがSukiaのファーストアルバム『Contacto Espacial con el Tercer Sexo』でした。

ビースティ・ボーイズのセカンド『Paul's Boutique』をプロデュースしたThe Dust Brothersが立ち上げたNickel Bag Recordsからリリースされ、その後、イギリスのMo'Waxにもライセンスされ、日本盤も出たはずです。

聴いていただけばおわかりのとおり、ヴィンテージのシンセサイザーやリズムボックスを駆使した、まさにモンド・ミュージック。サンプリングベースではなく、ちゃんと演奏しているところがいいなと思いました。

Sukiaというバンド名は1978年から1986年までイタリアで出版されていたエロ漫画のタイトル/主人公の吸血鬼の名前です。カルト的人気があって、150冊近く出版されていたようです。

どういういきさつだったか、すっかり忘れましたけど手元に1冊ありました。さすがは洋物だけあって、けっこうモロに描いてあります。

ぼくの店は新譜をほとんど扱ってなかったんだったけれど、あまりに内容がよかったので、マイク経由でRossに連絡して、100枚だったか200枚だったか、まとめて仕入れました。

反響もとてもよくて、BGMとして流しているだけで飛ぶように売れました。そのうち評判を聞きつけた他店からもオーダーがちょこちょこ入ってきて、タワレコ渋谷店5階にあった松永コーナー(DJ COMPUMAこと松永耕一さんがバイヤーを務めていた伝説の現代音楽コーナー)ではたくさん売れた記憶があります。

ある日、松永コーナーでSukiaと出会った嶺川貴子さんが、彼らのことをもっと知りたいとぼくの店にやってきました。たぶん彼女と逢ったのはそれが最初だったと思います。

彼女にメンバーの連絡先を教えたのが縁で、1998年に出した『Recubed EP』、また1999年のアルバム『Fun9』には、Sukiaを発展解消したRossともうひとりの主要メンバーCraigが作った"DJ Me DJ You"というユニットが参加しました。

Sukia / DJ Me DJ Youも、2000年頃まではちょこちょこ名前を見かけたんですが、すっかり最近は音沙汰がなくなっていたけれど、こういう形で"再会"するとは思ってもみませんでした。

Rossは音楽稼業は足を洗って、映像作家 / 写真家として仕事しているみたいですね。もともとハリウッドで子役として活躍していた時期もあるようですし、映像畑には繋がりが大きかったのでしょう。特に最近のSTONE THROWまわりの映像作品は彼がほぼプロデュースしてるようです。

彼のHPを見ると、音楽仕事の他に、ランコムやリーバイスやH&Mのような大きいクライアントの広告も手掛けていて、たいしたものです。

モ・ワックスのショーケースでマニー・マークと一緒に来日(そのバックヤードで彼らと初めて会いました)し、渋谷オンエアのステージ上で裸で暴れまわって、客席にいるセントジェームス少女たちを硬直させてたのにな……。

かと言って、彼がセルアウトしたわけではなく、Sukiaの頃からずっと表現しているもののテイストは同じで、それがたまたま大きな仕事とごく自然に合致した───という仕上がりになっているので、なんだかうれしいですけどね。

5月14日(木) Scheme

Numberに送稿。お題は「スポーツと武道ではパンデミックへの対応にどういう違いがあるのか」というややこしいものでしたので、武道と兵法はどこが違うかというもっとややこしい話を書きました。複雑な話はもっと複雑な話のスキームに放り込むと簡単に見えてくるという術であります。💁

— 内田樹 (@levinassien) May 14, 2020

自分で説明するのは気恥ずかしかったのですが、ぼくがこの日記で使っているのもこの術なのです。

Twitterをひさしぶりに再開して痛感したことでもあるんですけど、特にSNSの世界では、日本語というハイコンテクストな言語を通常の用法で使っているだけでは、相手にスピーディーかつダイレクトにぶつけるのはとても難しいです。

特に政治や社会について不満を語ろうとするとき「今年の薔薇はいつもの年よりも鮮やかさに欠けるね……」と風流に表現していては、言葉が気持ちに追いついていかず、ストレスが溜まる一方です。

だからこそ言葉遣いをふつうの会話ではありえないくらいにローコンテクスト化する(最も顕著な例があの「保育園落ちた、日本死ね」でしょう)ほかないのでしょう。

もちろんどちらがよくてどちらかが悪いという話ではありません。神主と宣教師のどちらが宗教家として優れているか、と議論しても永遠に埒が明かないのと同じです。

内田さんの言う「複雑な話はもっと複雑な話のスキームに放り込む」というのは、ハイコンテクスト的に書くと何万字も必要な話に、ローコンテクストなスキームで近道をつくり、ショートカットするということです。

登山でもありますよね?

なだらかで歩きやすいけど時間がかかるルートと、傾斜が厳しくて足元も不安定だけど半分の時間で登れるコースが。

ぼくの場合で言えば、前者がnoteで後者がTwitterです。

Instagramは実際に山には登らず、山の全景がよく見える場所を探して、写真に収めている感じです。

だからInstagramがいちばん安全でラクなんですよね。命を落とす可能性も低い(笑)。でもその安全でラクな状態には刺激が少ないし、いざというときに命を預けあえるような仲間にはなれないかもな、と思う今日このごろです。

5月15日(金) 遅ればせながらアトランタ

最近、まったく小説を読む気分じゃなくて、積ん読がどんどん溜まっていって一方。ずいぶん心の負担になっているのですが……そのかわりに気になるドラマや映画はオンラインでせっせと見ています。

ここ数日はNetflixで『アトランタ』をチビチビ見ていて、昨日、全話鑑賞しました。2016年にファーストシーズンが、2018年にセカンドシーズンがオンエアされたドラマなので、いまさら取り上げるのなんなんですが───すごく面白かったので、ぼくなりに紹介しようかな、と。

『アトランタ』はチャイルディッシュ・ガンビーノという名義でラッパーとして成功した、俳優・脚本家のドナルド・グローヴァーがショーランナーを務めているドラマです。

そしてシリーズをとおして、ほとんどの作品をディレクションしているのが日系アメリカ人の映像作家、ヒロ・ムライです。

このふたりのタッグといえば、MV「This is America」。

昨年のグラミー賞の最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞、最優秀ラップ/サング・コラボレーション賞、最優秀短編ミュージックビデオ賞を獲得し、現在までの再生回数はなんと約6億回に達しています。

道理の通らない法案に反対の態度を示しただけで、自称・政治評論家に「歌手のくせに政治を語るな」と罵倒されてしまうような日本じゃありえない作品ですね。

ドナルド・グローヴァーは父親が軍関係者で、転勤が多かったのですが、青春時代をアトランタ周辺で送りました。

アトランタは南部を代表する大都市であり、マーティン・ルーサー・キングの出身地で、公民権運動の中心地でもあります。

黒人音楽の一大聖地としても知られていて、R&Bやヒップホップシーンで活躍する、数多のスーパースターを産んできました。

とりわけ、2000年代に入ってアトランタで発明され、世界中を席捲したのが〈トラップ・ミュージック〉。

その元祖と言われているのが2003年にリリースされたT.I.のこの曲です。

BPM90から100あたりが一般的なヒップホップのスピードなんですが、この曲はBPM80前後で、とにかくスロウ。さらに遅いBPM50とか60なんて曲も。

トラックの音数も少なく、ゆったりしたキックドラムとベースライン、高速で刻まれるハイハット、スネアのピッチはおもちゃの太鼓のように高くて軽い。そこにサイレンやピコピコしたシンセが上物として乗っかっている。

中毒性の高いヒプノティークなサウンドで、ドラッグやマリファナ無しじゃ、おそらくトラップの魅力の半分も理解できてないんだろうなあ……。

そもそも〈トラップ〉とはドラッグディーラーや薬物常習者、浮浪者などがたまり場にしている〈トラップ・ハウス〉に由来しています。実際、T.I.も元ドラッグディーラーで、薬を売りさばきながらラッパーとして活動していました。

ドラマ『アトランタ』は、アトランタでローカルヒットを飛ばしているラッパーのPaper Boi(ペーパーボーイ)と、彼の従兄弟でマネージャーのアーンが、ブラックアメリカンにとってキツい差別が残るアメリカ社会、はたまた音楽ビジネスの厳しさに直面しながら、なんとか一旗揚げようと奮闘する───という物語です。

まず、ユニークな点は、ラッパーとして功成り名遂げたはずのドナルドがマネージャーのアーン役を演じていて、ラッパー役ではないこと。

さっきのMVでもおわかりのとおり、見るからに体格も貧弱で、背も低く、マッチョで強面なラッパー像とは大きくかけ離れています。

かたやペーパーボーイ役の巨漢ブライアン・タイリー・ヘンリーは『ジョーカー』にも出てたらしいけど、まったく印象なし。

で、このふたりにいつもくっついている謎の取り巻き(ラッパーには必ずいますね、こういうツレ)ダリアス役が『ストレイト・アウタ・コンプトン』のスヌープ・ドッグ役、ほかにも『ゲット・アウト』『ホワイト・ボイス』など、ブラックムーヴィーの話題作でいい役をもらっているキース・スタンフィールドが演じています。

アーンは名門プリンストン大学に進みながら、ドロップ・アウトし、故郷アトランタに戻って、その日暮らしのような仕事で生活しています。

しかも結婚していて、妻と幼い娘がひとりいますが、彼の甲斐性がないために、中途半端な別居生活が続いている。

なんとか一旗揚げようと企てたのが、ペーパーボーイのマネージャーに収まり、ショウビズの世界で立身出世すること。

とはいえ、ペーパーボーイも音楽にはそれほど熱心ではなく、本業(?)のハッパの売買のほうに精を出しています。

もうひとつユニークなのが、ラッパーがメインのドラマなのに、なぜかライブシーンがいっさい出てこないことです。レコーディングしてるところさえ出てきません。スタジオのシーンは一回だけ出てきたけど、機材が壊れてレコーディングできない(笑)。

ハッパ吸って、ハッパ仕入れて、ハッパ売って、喧嘩して、パーティ行って、家でビデオゲームして……の繰り返し。

そういうシーンが無いのに、ペーパーボーイの曲(もちろんトラップ)はけっこうヒットしていて、街の連中も彼を見ると声をかけてくる。

でもその目的は彼とツーショット写真を撮り、インスタグラムやスナップチャットにアップすること。

ペーパーボーイの存在も、自分のフォロワーを増やす道具としか見てないから、もっと顔が売れてるラッパーが現れると、彼のことなんか見向きもしなくなる。

結局、もう誰も音楽のことなんか興味ないんでしょ? っていうドナルドたちのメッセージがそこに込められてるんですね。

ただし、音楽なんかどうでもいい……っていうのは、あくまでドラマの中の話だけで、劇中にかかるサウンドトラックは最高です。サンダーキャットとフライングロータスの2人が劇伴を担当しているエピソード(2ndシーズンのEP5「理髪店」)まであります。

あとオープニングがとにかくイカシてて、Atrantaってロゴの出方が毎回違ってるんです。次はどういう出方をするんだろう、というのが楽しみになりました。

ドナルドの盟友で『アトランタ』を一緒に作り上げたディレクターのヒロ・ムライについては、明日ゆっくり書きます。

5月15日(土) 夜と朝のあいだに〜村井邦彦とヒロ・ムライ

ヒロ・ムライは1983年7月15日、東京生まれの36歳。

彼の父親は、上の写真で細野さんと坂本さんのあいだで笑っている村井邦彦さんです。

村井さんは22歳から作曲家として活躍し、教科書などにも載っている「翼をください」や、ピーターの「夜と朝のあいだに」などを手掛けたヒットメイカーであり、その後、アメリカやヨーロッパで最先端の音楽ビジネスを学び、帰国。そして音楽出版社アルファ・ミュージックを立ち上げて、荒井由実やYMOを世に送り出した人物です。

また、あわやお蔵入りになりそうだったタモリさんのアルバム『タモリ3 戦後日本歌謡史』を「あれ、おもしろいから作っちゃおう。責任は俺が取るから」(田山美樹「アルファの宴」レコード・コレクターズ 2007年9月号より引用)のひと言でリリースしたり、伊丹十三さんの『タンポポ』の音楽プロデュースを担当したり───要するに、ぼくの人生で出会った大事な人たちと大きな関わりを持っている人なのです。

ロサンゼルスで音楽出版社を立ち上げた村井さんは、しばらく日本とアメリカを往復していたようですが、1992年に生活の拠点を本格的にロスに移しました。息子のヒロこと村井邦啓も9歳で父親と一緒に渡米したのでしょう。

ジョージ・ルーカスを排出した映画学科がつとに有名な、南カリフォルニア大学(我が国の首相も1年間だけ留学していたそうです)でフィルム・メイキングを学び、奇しくも父親の音楽家デビューと同じ22歳のとき、プロの撮影監督としてデビュー、そしてディレクターとして、ブロック・パーティーやラファエル・サディークのMVを撮ります。

フィルモグラフィーをあらためてチェックしたのですが、見覚えのある彼の一番古い作品はSt. Vincent「Cheerleader」(2012年)でした

巨大化する女性───は伊丹さんもCMや映画『お葬式』の中で好んで撮ったイメージです。

次がQueens of the Stone Ageの「Smooth Sailing」(2014年)。

日本人サラリーマンをモチーフにしたキッチュな作品で、アメリカ人が作ったにしては日本人のふるまいがリアルだなあ、と感心した記憶があります。後半のシュールレアリスティックで残酷な演出も好きです。

同じく2014年のChet Faker 「Gold」も印象強いです。

あからさまにデヴィッド・リンチへのオマージュだったので(笑)。スケーター女子たちの振り付けを担当しているRyan Heffingtonは、このすぐ後、SiaのMVのコレオグラフィーで有名になります。

そしてわれらがア・トライブ・コールド・クエストのラストアルバム『We got it from Here... Thank You 4 Your service』に収録されている「Dis Generation」もヒロの作品。CG合成のすごいテクニックを、ひけらかすのではなく、さりげなく効果的に使って、大きなスケール感のある作品に仕上げているところが只者じゃないなあ、と思います。

ニューヨーク・タイムズ・マガジンのヒロのインタビューを読むと、デヴィッド・リンチの映画や村上春樹の小説が好きだ、と語っていました。

I love David Lynch movies, and I like Haruki Murakami books. I like absurdist aesthetics. There’s something about dream logic that’s really fascinating, how it interweaves with narrative

自分は不条理な美を好んでいて、ドリームロジック(ぼくたちが夢のなかで経験するような不条理で破綻した論理)を物語といかに折り合わせるか、という作業にぼくは魅了されているんだよ───という感じでしょうか。

〈夜と朝のあいだ〉の世界を描いた、村上春樹の傑作小説『アフターダーク』の映画化───なんて企画はピッタリだと思いますが、どうでしょうか。

最後に紹介したATCQのMVを監督したときは、すでに『アトランタ』のファーストシーズンをオンエアした後だったわけですが、彼が村井邦彦さんの息子だということは、今回はじめて知りました。

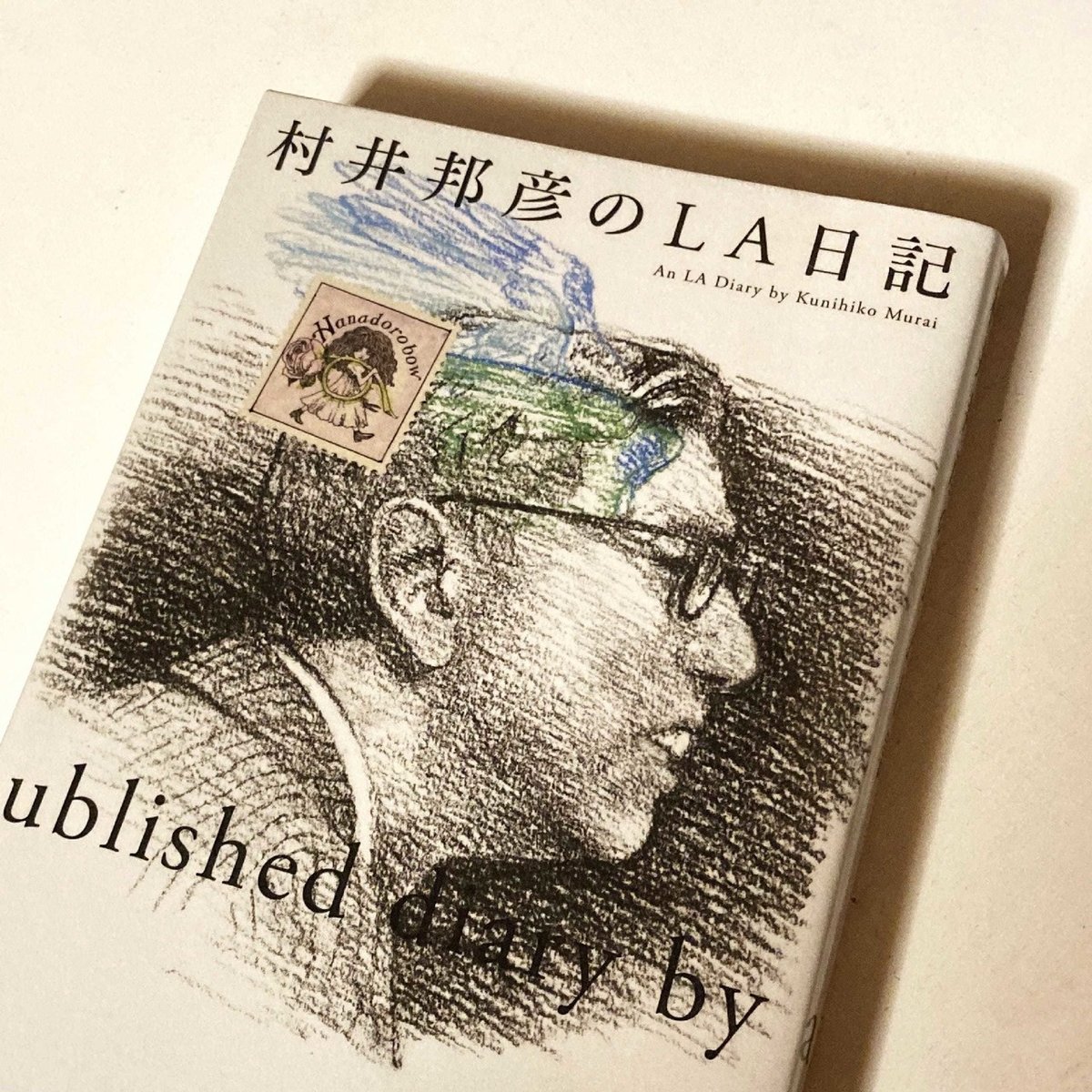

そういえば、と慌てて取り寄せて読んだのが、村井さんのこの本。

息子のこともちょこちょこ日記に書いているのですが、ゴールデングローブ賞、エミー賞、グラミー賞などを彼が次々と受賞し、アメリカのショウビズ界で着実に基盤を固めていくことに、父親として、また同じ道の先達として、やや照れくささを感じながらも、心から喜んでいる様子が日記から伝わってきました。

ロスのある日本語学校のために校歌を書き下ろした村井さんが、学校でスピーチをした際、こんなことがあったそうです。

最近、息子のヒロ・ムライが監督した「Atlanta」が ゴールデングロープ賞を受賞した………と言ったら大きな拍手が湧き、来ていたヒロが立ち上がって挨拶した。僕は遂に息子まで"輸出"してしまったと話すと受けていた。(2017年7月)

村井さんにとって息子さんは最高の作品かもしれませんね。

いいなと思ったら応援しよう!