口下手がパワポでUdemyの教育動画を作った話

地方のメーカーで回路エンジニアとして働いています。

最近、Udemyに教育動画をアップロードしました。

(ちなみにこれです↓)

https://www.udemy.com/course/ee_noise_beginner/?referralCode=CC377C04F16A2C80E5A9

私は口頭で説明することが苦手です。吃音症でもあります。

しかしそんな私でも教育動画をなんとかアップロード出来ました。

ここではその方法についてご紹介したいと思います。

タイトルにUdemyとありますが、Udemy以外のプラットフォームでも使える方法だと思います。

概要

教育動画はパワーポイントを使って作成しました。私が使用したのはMicrosoft PowerPoint 2019です。これの「スライドショーの記録」機能を使って教育動画を作成します。

教育資料を作成するにあたっては、まず企画とラフ案を作成します。次にパワポで資料を作成していきます。資料だけではなく、原稿作成と録音環境の整備も必要です。これらが終わったら録音(動画作成)をします。個人的にはここが最も苦労しました。動画が出来れば、音声のノイズ除去を行ってアップロードすればおしまいです。

ステップ1/8 企画する

最初に、どういう教育資料を作りたいのか?誰のためにつくるのか?といったことを明確化しておきます。

教育の手段は動画で良いのか?教育資料をアップロードするプラットフォームはどこにするのか?といったことも考えます。

教育コンテンツのメディアとして、動画がベストでは無い場合もあるでしょう。これについては別の記事にて考察する予定です。

例えば私は以下のようなことを考えていました。

・電気工学の分野において、雑音理論を分かりやすく説明するコンテンツは以外と少ない→だから自分で作ってみよう

・新人教育に使える1時間程度の動画を作りたい

・基礎的な内容を扱うから、文書より動画の方が教育メディアとして適しているだろう

・Youtubeはコンテンツが増えすぎてて教育動画を見つけるのは大変だ。それだったら最近知名度が上がっているUdemyにしよう

ステップ2/8 ラフ案を作成

パワーポイントで資料を作成するとなったらすぐにパワポを起動する人がいますが、それはあまり効率的な方法とは言えません(とか言ってる私もよくそれをやってしまうのですが・・・)。

パワポを起動する前に紙とペンを用意しましょう。そして具体的な教育内容、説明の流れ、スライドのレイアウト、どういった図が必要か?といったことをじっくり考えます。

私は下図のようなラフ案を60ページ分くらい作成しました。

ラフ案作成にはかなりの時間を掛けましたが、そのおかげで資料作成はかなり短時間で終わりました。

ステップ3/8 教育資料を作る

ステップ2で作成したラフ案をもとに、パワポでひたすら教育資料を作っていきます。

職場で作成する資料は、会社規定のフォーマットを使用する必要があるかもしれません。しかしプライベートなら何をやっても自由です。私は前からやりたかった黒背景の資料にチャレンジしてみました。

私の資料では説明のために動くグラフを使用しています。この作成にはPythonのMatplotlibモジュールを使用しました。

↓こんな感じです

ステップ4/8 録音環境を整える

Udemyの場合、音声に対する品質は厳しいです。アップロードする動画の音声は厳しくチェックされ、「全体的に雑音が載ってるからソフト使って取り除いて下さい」といったことも言われます。

教育を受ける方に快適さを提供するためにも質の良い音声は確かに必要だと思います。利用するプラットフォームがUdemyでない場合でも大切なことだと思います。

ちなみに私は動画のためにピンマイクを買いました。

ステップ5/8 原稿を作る

世の中には話すのが上手い人が沢山います。Youtubeを見ていても「よくこんなにスラスラ・ハキハキとしゃべられるなぁ」と感心してしまいます。

私の場合は瞬時的に文章を作成するのが得意でなく、滑らかに説明することが出来ません。職場で発表する場合もかなり下手くそな部類に入っていると思います。

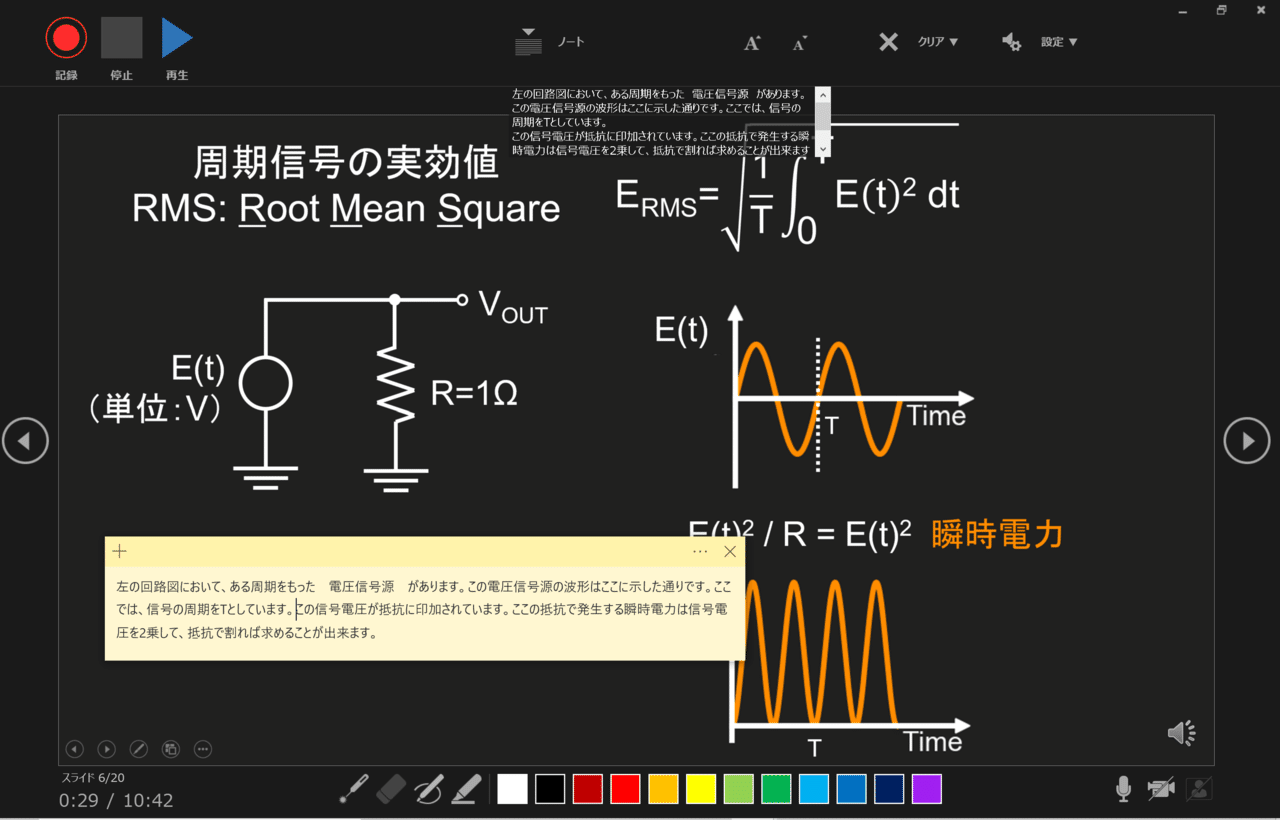

嘆いていても仕方がないので、現実的な対処策を考えます。原稿を作れば良いのです。パワーポイントのノート欄(画面下に表示されるアレ)に原稿を書いていきます。原稿を書いていくと、足りてない説明も分かってきます。

ステップ6/8 録音する

パワーポイントの「スライドショーの記録」機能を使います。

「スライドショーの記録」を実行したあとに、レーザーポインタやアニメーションを動かしつつ、音声を吹き込みます。スライド1ページごとにスライド説明の音声付き動画が作成されます。

この方法ではスライド1枚ごとに撮影と録音が出来きます。このため、資料全部の説明を一発撮り!という難易度の高いことはせずに済みます。1つのスライドを納得するまで撮影・録音することが出来ます。

私の場合、説明を間違えたり、つっかえたり、変な間が出来てしまったりと、NGを連発しました。1つのスライドを3分くらい説明することがあるのですが、前半はうまくいったのに、後半でNGを出してしまい最初からやり直し・・・といったこともありました。このため、下図のように1つのスライドを分割するという対策を取りました。

ちなみに「スライドショーの記録」にて原稿を確認する機能はあります。表示される文字量が少ないため使いにくいです。

このためWindows環境の私は、付箋に原稿をコピペして、これを見ながらしゃべるようにしました。付箋を最前面に表示し続けるために

「最前面でポーズ」というフリーソフトを使用しました。

https://so-zou.jp/software/pause/

下図の黄色いのが付箋ですね。

ステップ7/8 動画を生成

撮影・録音が終わったら

エクスポート => 動画の作成

から動画(MPEG4)を生成します。

場合によっては、音声の雑音を取り除く必要があるかもしれません。

(ちなみに私の場合はノイズ除去をしなくても審査に通りました。)

無料でこれを行う方法としては、以下が参考になりました:

動画や音声のサーというノイズ除去はコレ。Audacity が使い易い。

https://jyuugaki.blogspot.com/2020/04/audacity.html

ステップ8/8 アップロード!

ここまでお疲れ様でした。あとは動画をアップロードしておしまいです。

(ただしUdemyの場合は審査があるため、修正が必要になる場合もあります。)

如何だったでしょうか?

教育動画の企画を始めてからアップロードするまで、やり抜くのはかなり大変だと思います。しかし実際にやっていることは、たいして難易度が高くないと思われたのではないでしょうか?

この記事を読んで「これくらいなら私でも出来そう」と思われた方は是非、教育動画のアップロードにチャレンジしてみてください。

そしてc2c教育プラットフォームを更に盛り上げていきましょう!

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。