南朝を支えた北畠親房

はじめに

最近、『逃げ上手の若君』がアニメで放映され、南北朝時代に興味を持たれている方が増えているのではないかと思います。

足利尊氏・直義兄弟や南朝方の楠木正成・新田義貞等の武将に興味を持たれる方が多いように思います。

これら興味を持たれる武将とならんで、この時代には貴族も政治闘争や合戦に参加していきます。知名度が高いのは北畠顕家や千種忠顕でしょうか。

北畠顕家の父である北畠親房は『神皇正統記』を記したことで名前だけは知られていますが、詳細なことはあまり語られていないように思います。

そこで、今回は北畠親房の話をしていこうと思っていますが、親房の政治思想や歴史認識といった話ではなく、あまり語れらることがない「公家社会から見た北畠親房」そして水運が関係する「親房が伊勢を選んだ理由」を中心に話をしていこうと思っています。

親房の話をする前に、まずは北畠家のことについて少し説明をしておきます。

北畠家は系図を見てもらえば分かると思いますが、村上源氏の流れから別れた家になります。村上源氏は第62代村上天皇の皇子具平親王の子息である師房が、寛仁4年(1020年)に源氏の姓を賜ったことによって始まった氏族になります。この源師房から数えて6代目にあたる源通親が、鎌倉初期、丹後局と組んで朝廷で権勢を振るい、「源博陸(げんはくろく)」つまり源氏の関白と称されたことは、ご存じの方もいるかと思いますが、その通親の子供や孫たちが、中世における主な村上源氏諸家の始祖、つまり初代となっていきました。具体的にいうと通親の子供たちの内、通具が堀川家、通光が久我(こが)家、定通が土御門家、通方が中院家の始祖になります。そして、通親の孫たちの内、久我通光の子息である通有から六条家が始まり、中院通方の子息である雅家から北畠家が始まっています。

簡単な北畠家の説明を終えたところで、早速、北畠親房の生涯について話をしていきましょう。

親房の生い立ち

北畠親房は永仁元年の正月、この時24歳であった北畠師重の嫡男として生まれました。この永仁元年という年は西暦で言うと1293年にあたります。

源頼朝に守護・地頭の任命を許可する文治の勅許が下されたのが1185年(文治元年)、頼朝が征夷大将軍に任命されたのが1192年(建久3年)ですから、親房が産まれたのは、鎌倉幕府の基盤が出来上がった頃から約100年後ということになります。つまり、親房は鎌倉時代後期の公家社会にその生を享けたということになります。

鎌倉時代の公家というと、みなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。鎌倉時代に入ると、もはや武家の時代となり、公家は武家の下で、江戸時代の公家と同じように儀式だけをやって暮らしていたと思っている方が多いのではないでしょうか。ところが実際には、鎌倉幕府という武家政権は、関東地方を中心とした一地方政権としては確かに確立されていましたが、近畿地方より西は、依然として京都の朝廷、つまり公家政権によって支配されていたのです。承久の変で公家政権が武家政権に敗れた後、京都に幕府の出先機関、六波羅探題が設置され、蒙古襲来の後には九州に鎮西探題が設置されて、西国御家人の組織化が進んでいったことも事実です。

しかし、西国には、鎌倉幕府の家来である地頭・御家人が侵略し得ない公家領、寺社領の荘園が莫大に存在し、その権益を守るための公家政権もまた、鎌倉の武家政権と並び立つだけの力を保っていたのです。

親房が産まれた時代の公家社会は、そのような状況であったということをまずは頭に入れていただきたいと思います。

そして、親房が産まれた年は、二度目の蒙古襲来、つまり弘安の役から12年後という年にあたります。蒙古襲来から12年も経っているというと、もはや何の心配もいらない、平和な時代になっていたように思いますが、これは蒙古襲来が2回で終わったことを知っている後世からの判断であり、当時の人々は、また蒙古が襲来してくるかと、戦々恐々の日々を送っていたようです。実際、親房が産まれた年の3月には、九州に鎮西探題が設置され、翌年、鎮西探題は北九州に狼煙を設置しているのです。

ここで、私たちの国の歴史を振り返ってみますと天皇を中心とした中央集権国家を作ろうとする動きは、必ずといってよいほど何らかの外圧が加えられたときに起こっています。隋・唐帝国が東アジア諸国を冊封体制下に組み込んでいった時期の古代国家建設、いわゆる大化の改新がそうであり、また欧米列強がアジア諸国を次々と植民地化していった時期の近代国家建設、つまり明治維新にも同じことが言えます。そして、この13世紀後半という時代もまた、大モンゴル帝国がユーラシア大陸を席巻していった時代にあたります。建武の中興へと至る時代背景、歴史的な前提として、この鎌倉時代後期の対外的不安という問題は決して見逃すことはできないことであり、そんな時代に親房が生を享けたということも頭に入れておかねばなりません。

さて、親房は、この生まれた年の6月24日わずか1歳、それも満年齢でいうとわずか5か月にして、従五位下に叙せられています。公家社会において五位に叙せられることを叙爵といい、これは大変名誉なことになります。無論、当時の名門貴族の子弟たちは、たいてい乳幼時のうちにこの叙爵を済ませています。例えば、親房とほぼ同時代、二つ上の公家で『園太暦』という日記の著者としても有名な洞院公賢などは、2歳で叙爵しています。しかし、後に後醍醐天皇の重臣として親房と並び称されることとなる万里小路宣房などは、14歳でようやく叙爵しており、わずか1歳での叙爵というのは、やはり注目すべきことに違いありません。

親房の叙爵については祖父、北畠師親の働きかけがあったようです。『尊卑分脉』を見てみますと「祖父師親の子となる」と書かれており、親房は祖父、師親の養子となっているのです。また親房は、この祖父から直接、肥後国にある阿蘇神社の末社である郡浦社と神宮寺を北畠家領として譲られています。さらに、正和4年(1315年)その師親が亡くなると、23歳となっていた親房は、父の喪に准ずる形式でその喪に服しています。そもそも親房の「親」という字は、この師親「親」という字からつけられたものに違いありません。

この師親という人物は、亀山天皇が上皇として院政を執っておられた時に、自らの最高官職、権大納言まで上がり、正応2年(1289年)、亀山上皇が出家された時に、そのお供をして出家しているという、亀山天皇の側近だったことが明白な人物です。また親房の父である師重という人は、この亀山天皇の皇子である後宇多天皇が、上皇として院政を執っていた時に、やはり自らの最高官職である権大納言まで上がり、そして後宇多上皇の出家とともに出家しているという、これまた後宇多上皇の側近だったことが明白な人物となります。

当時、鎌倉時代後半の天皇家は後深草天皇から伏見・後伏見天皇へと続く持明院統と亀山天皇から後宇多・後二条天皇へと続く大覚寺統とに大きく分裂しつつありました。その中で北畠という家は、亀山天皇・後宇多天皇と代々大覚寺統にお仕えしていたわけです。このような、言わば大覚寺統派の公家がいる一方には、当然、持明院統派とも言うべき公家も生まれていました。つまり、当時の多くの公家たちは、持明院統派と大覚寺統派とに大きく分裂しつつあったわけです。このことは親房の生い立ちを考える上でとても重要なことだと考えられます。

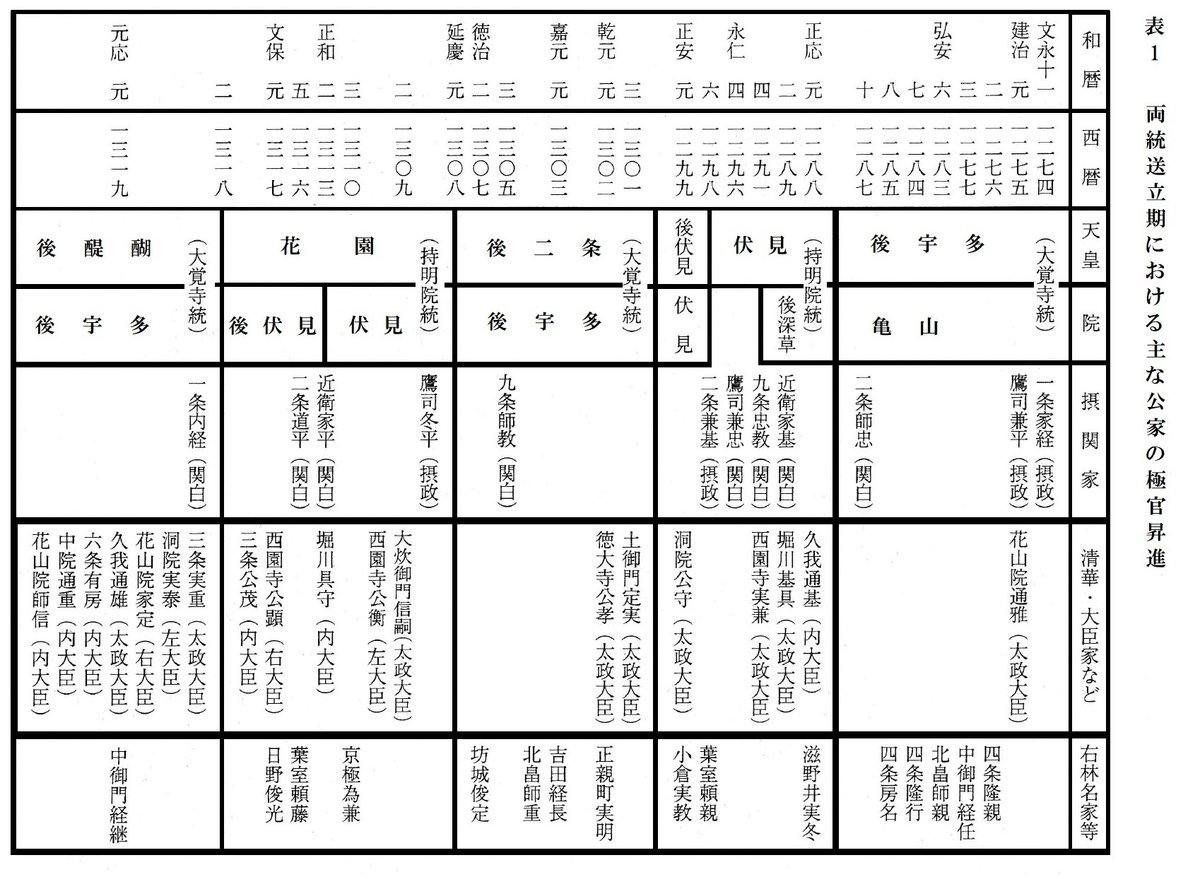

公家社会では生まれた家によって昇進することのできる最高官職が決まっていました。例えば摂関家でいえば摂政や関白が最高官職となります。これを極官というのですが、表1は当時の公家がその極官に就いたときを年表にしてみたものになります。これを確認すると一条・花山院・大徳寺・中御門といった家々が、必ず大覚寺統の時代にその極官に昇進しているのに対し、近衛・堀川・西園寺・葉室といった家々は必ず持明院統の時代に極官昇進を果たしていることが分かります。つまり、この前者こそが大覚寺統派、後者こそが持明院統派の公家ということになります。そして、どちらにも属さない鷹司・二条・九条・久我・洞院といった家々は、いわば中間派の公家ということになります。

さて、北畠家は師親が亀山上皇、師重が後宇多上皇の院政下で極官に昇進しており、またそれぞれの両上皇の落飾にお供して出家しているという、いわば生粋の大覚寺統派といった家柄でした。ですので、親房の一生はこの生い立ちによって、大覚寺統派の公卿として活躍すべき運命が既にある程度決まっていたと言うことができます。

具体的にいうと親房は、生まれると同時に大覚寺統派公卿の正統として、後宇多天皇の皇子でこの年9歳になる邦治親王、つまり後の後二条天皇の側近となることが定められていたに違いありません。

ところが、その親房がお仕えするはずであった後二条天皇は、在位中の延慶元年(1308年)24歳の若さで崩御されてしまいます。親房はこの時わずかに16歳、出家するには若すぎます。そこで、親房は、後二条天皇の弟君、21歳で花園天皇の皇太子となった尊治親王、申すまでもなく後の後醍醐天皇ですが、この方にお仕えすることになったのです。

なお、この頃の朝廷には持明院統と大覚寺統が交替で皇位に就くという約束がありました。これを両統迭立といいますが、後二条天皇の没後、ただちに持明院統から花園天皇が即位されたのも、また、花園天皇の皇太子に大覚寺統から尊治親王が立てられたのもこの約束によるものでした。

公家としての思想的立場

このようなことから父祖以来の定めに従い、後醍醐天皇の側近となった親房ではありますが、その前半生を物語る史料は意外と多くありません。ただ親房が後醍醐天皇から高く評価されていたことは事実らしく、後醍醐天皇の親政が始まって4年後正中元年(1324年)親房は、権大納言を極官としていた父や祖父の例を越え、後醍醐天皇によって大納言に抜擢されるとともに、後醍醐天皇の皇子である世良親王の養育を任されています。後醍醐天皇はこうような破格の人事に大変積極的で、同じ年、すでに67歳となっていた万里小路宣房も、父祖の例を越えて権大納言に抜擢されていますし、宣房は後に大納言まで昇格することとなります。また日野資朝・俊基らが家柄に関係なく登用されたことはなどはよく知られているところです。

しかし、ここで注意しておきたいのは、このような破格の人事によって登用された親房自身が、実は後醍醐天皇の先例を無視するこのようなやり方に必ずしも賛成ではなかったということです。これは「公家社会から見た」親房の思想的立場を考える上で重要なポイントになるところだと思います。

『神皇正統記』に比べてあまりよく知られていませんが、親房は『職原抄』という書物を記しています。『神皇正統記』と同じく常陸国の小田城において書き上げられたもので、官職のうつりかわりや、その官職のへの昇進の次第を細かく記した書物になります。これを読むと親房が官職昇進の先例に大変詳しかったこと、そして、その秩序の維持に心を砕いていたことが良く分かります。また、有名な『神皇正統記』を見ると「あまり譜第をのみとられても賢才のいでこぬはしなれば、上古におよびがたきことをうらやむるやからもあれど、昔のままにてはいよいよみだれぬべければ譜第をおもくせられけるもことはりなり」と書かれています。「あまり家柄ばかりにとらわれていると、賢い人材が出てこなくなる原因となるので、古代をこえることができないと批判する人もいるけれど、昔のままではますます世の中が乱れてしまうであろうから、家柄を重く用いるのも当然である」という意味です。

このような「譜第」や「先例」を重視するという姿勢は、何も親房に限ったことではありません。中世の公家の日記や古文書の中には嫌というほど「例」という言葉が登場します。室町時代に入ってからの話になりますが、応仁の乱の一方の雄である山名全宗が、ある大臣家の家に行って雑談をしていたとき、その大臣が、公家の先例や故事をむやみに引用したところ、全宗はこれに反論して「昔の例になずんで時の勢いというものを知らないから、公家は武家に天下を奪われ、媚びへつらわなければならなくなったのである。そもそも先例というのであれば、どうして私のような匹夫があなたとこのような同輩の談をすることができるのか、これはすなわち時の流れである。よって今後は「例」という言葉を全て「時」と言い換えて使うがよろしかろう」と言ったという話が『塵塚物語』という説話集に伝えられています。南北朝時代を挟むこの14、15世紀という時代は、まさしくこの「例」と「時」との相克の時代だったわけです。

公家社会が「例」を守ろうとし、武家社会は「時」を推し進めようとしていました。ところがそんな中、公家社会の代表者であるはずの後醍醐天皇が、先例を無視する政治を断行しておられたのです。後醍醐天皇の有名な御言葉に「朕の新儀をもって先例とすべし」というものがあります。どのような「先例」であっても、必ず最初は「新儀」であったはずなのだから、今後は朕の「新儀」を「先例」とすればよい、という発想は厳密にいうと武家の主張する「時」の思想とは異なるものではありますが、「先例」を守る立場の公家社会の人々には、容易に受け入れられるものではありませんでした。

『太平記』は、後醍醐天皇のことを「命世亜聖の才とも称じつべし」、つまり古代の聖人に比すべき名君であったと褒め称えながら、「ただ恨むらくは斉桓覇を行い、楚人弓を遺れしに、叡慮少しき似たる事を。これすなわち草創は一天をあらわすといえども、守文は三載を越えざる所以なり」と批判しています。つまり、後醍醐天皇は、覇道を行った点では斉の桓公に似ており、いささか狭量であったという点で楚の恭王に似ていた、それがせっかく天下を統一しながら、それを維持すること三年を越えなかった理由であるという意味です。性格が狭量、つまり度量が狭かったという問題はともかく、「覇道を行った」という点は考えてみればおかしな話です。そもそも、権謀や武力で天下を取ることを覇道というわけですから、生まれながらの天子である後醍醐天皇が「覇者」と呼ばれるはずがないわけです。しかし、それにもかかわらず、南朝よりといわれる『太平記』にこのような評価が載っているということ自体、後醍醐天皇による独断専行の政治が、本来南朝を支えるべき人々からどのようにとらえられていたかを如実に示していると思います。

南北朝時代を研究するとき、避けて通ることのできない問題の一つに、なぜ、建武政権がかくも容易に崩壊したのかというテーマがあります。その理由に「公家一統」の理想が、武家を中心として進みつつある現実と、あまりにもかけ離れていたと大体説明されますが、もう一つの理由として、後醍醐天皇の政治思想というものが、その政権基盤となるはずの公家社会そのものにすら受け入れられていなかったという事実があると思います。だからこそ、足利尊氏が光厳上皇と光明天皇を奉じて京都に入ると、ほとんどの公家たちは喜んでその朝廷(北朝)に仕え、後醍醐天皇が吉野に遷幸された後も、京都を離れようとしなかったのではないでしょうか。

後のことになりますが、延元3年(暦応元年、1338年)の5月、親房の嫡男である顕家は、和泉国堺浦で足利軍と戦って敗死する直前、後醍醐天皇に対し、天皇の政治の欠陥を七ヶ条からなる諫奏文(お諫め申し上げる文章)にしたためて提出しました。その第三条には「官爵の登用を重んぜらるべき事」、第四条には「月卿雲客僧侶などの朝恩を定めらるべきこと」という部分があり、家柄を無視した官職への登用や恩賞の授与に対し、痛切な批判を加えています。この批判こそ、父である親房の思想にほかならず、そして当時の公家社会全体の建武政権に対する批判であったと考えられるわけです。

少し話がそれてしまいましたが、親房は決して後醍醐一辺倒の立場にはありませんでした。そのためでしょうか、親房は後醍醐天皇から養育を任されていた世良親王が元徳2年(1330年)に早世すると、37歳の壮年で出家し、引退してしまいます。その結果、この翌年に起こった後醍醐天皇による倒幕運動、つまり元弘の変から三年後に始まる建武の新政に至るまで、親房は政権の中枢から一歩距離を引いた状態で数年間を送ることとなったのです。

ところで、古代中世の最も信頼のおける系図集である『尊卑分脉』を確認すると、親房は南朝で「一品・准大臣」にまで昇進したと記されていますが親房が従一位に叙せられたのは、奥州から帰京して足利軍を九州へと駆逐した建武3年(1336年)正月のことと考えられますし、また准大臣に任ぜられたのは、親房が常陸から吉野に帰着した興国5年(康永3年、1344年)のことと考えられます。したがって、建武政権成立当時、親房はあくまでも正二位入道前大納言として、一歩距離を置いた立場で建武政権の行く末を静観していたようです。

公家としての政治的立場

そんな親房にとって最大の理解者であったのが、有名な大塔宮護良親王であったと考えられます。そもそも、護良親王の母は、確かなことは分かりませんが、親房の叔母である北畠親子とされており、皇子は親房の従兄弟にあたるようです。また、建武政権が成立した直後の元弘3年(1333年)10月、親房・顕家父子が義良親王(後の後村上天皇)を奉じて陸奥国へと下ることになったのも、護良親王の主張によるものであったと『太平記』に伝えられており、その関係の深さをうかがい知ることができます。

しかし、この護良親王を中心とするグループは、どうも後醍醐天皇から快く思われていなかったようです。この元弘3年9月初頭に新しく設置された訴訟機関である雑書決断所においても、護良親王の出した命令の存在を無視して判決を出しているような例もみられます。また、護良親王の主張を受け入れて北畠父子を奥州に派遣することとしたのも、逆の見方をすれば護良親王派を京都から遠ざけた人事であったと見ることもできます。そして、その同じ年の12月、天皇は足利尊氏の弟の直義に、皇子の成良親王を奉じさせて鎌倉へと下していて、これも護良親王派とならぶ新政批判勢力である足利一派をやはり京都から遠ざけようとしたと考えることができます。

建武政権成立直後に行われたこの二つの地方下向政策、つまり、義良親王を奉じた北畠父子の奥州下向と成良親王を奉じた足利直義の関東下向は、その後の両者の行動があまりにもかけはなれたものとなっていき、敵・味方の関係になったため、下向当初から、全く別の意図によるものであったと考えられることが多いようです。例を挙げるとすれば、前者が建武政権の政策の一環であったのに大して、後者は足利尊氏の謀略によるものであったというように。

しかしながら、どうもこの両者には共通点が多く、義良親王も成良親王も後醍醐天皇の寵愛を一身に集めていた阿野廉子という女性が産んだ皇子です。この廉子という女性は、天皇との間に三人の皇子を産んでいるのですが、その長男にあたる恒良親王は建武元年(1334年)の正月、後醍醐天皇の皇子に立てられています。つまり、元弘3年10月から翌年の正月までの4か月間に、三男の義良親王が奥州へ、次男の成良親王が鎌倉へ遣わされ、そして長男の恒義親王が京都で皇太子に立てられているということから考えて、これらの諸政策は後醍醐天皇自身の立案によるものであったと考えざるをえないのです。

建武政権成立当初の政局は、後醍醐天皇とその寵妃である阿野廉子を中心とした名和長年や千種忠顕などの一派、護良親王を中心とする北畠親房や赤松円心といった一派、そして、足利尊氏・直義兄弟を中心とする一派の三つに分かれ、三すくみの状態にあったようです。後醍醐天皇と阿野廉子が二人の間に生まれた皇子二人をそれぞれ護良親王派と足利尊氏派に派遣し地方に下したのは、地方支配を充実させたいという両者の思惑を利用し、両者のと友好関係を保ちながら、これらの勢力を中央から遠ざけようとしたものと考えることができます。

しかし、この三派の微妙な関係は、そう長くは続きませんでした。護良親王と足利尊氏を対立させて両者の力を削ごうとした阿野廉子のもくろみと後醍醐天皇と護良親王を対立させて両者の力を削ごうとした足利兄弟の謀略が絡み合う中で、建武元年10月、護良親王は、宮中で阿野廉子派の名和長年によって逮捕され、足利尊氏に引き渡されてしまうわけです。

護良親王逮捕の報を遠く奥州の地で受け取った親房は、建武政権の行く末に暗雲がたなびく姿を見たに違いありません。そして、建武2年(1335年)七月、北条高塒の忘れ形見である時行が、信州で挙兵して鎌倉に攻め込みます。その後、時行を討伐するために鎌倉へ下った足利尊氏が同年10月、建武政権に反旗を翻して東海道を西上、翌年の正月には京都近くまで攻め入るに至るのです。この足利軍の背後を突いた軍勢こそ、尊氏離反の報に接して直ちに奥州で追討軍を編成し、足利軍の後を追って南下してきた北畠軍にほかなりません。建武3年(1336年)正月、北畠軍は足利軍を破って入京し、足利軍は九州に逃れることになります。足利軍を九州に駆逐することに成功した北畠軍は、奥州に帰還することとなり、同年3月、義良親王と北畠顕家は再び奥州へ下向していきました。しかし、この時、親房は病と称して京都に留まったのです。

ちょうどその頃、政府部内では、先例無視の「新政」そのものに対する批判の空気がみなぎっていました。後醍醐天皇のお気に入りであった万里小路宣房が辞職し、千種忠顕が出家に追い込まれているのは、その何よりの証拠といえます。そのため、天皇はこれまでの「新政」に手を染めておらず、むしろ批判的立場であった親房を彼等にかわる側近として迎えることで「新政」批判派の公家達を抑えようとしました。前にも書いた通り、親房はこの頃、出家の身でありながら従一位に叙されており、天皇の側近に抜擢されたことは疑う余地がありません。ここから、世に広く知られている後醍醐天皇の重臣としての親房の第二の人生が44歳にしてようやく始まることになるわけです。

親房が伊勢を選んだ理由

延元元年と改元された建武3年5月、九州で勢力を挽回した足利尊氏が東に上ってきます。そして、有名な湊川合戦で足利軍が楠木正成を破って京都に攻め込むと、親房は天皇とともに近江国坂本に下向します。同年10月、後醍醐天皇は足利尊氏の要請を受け入れて一旦京都に戻り、尊氏によって幽閉されてしまいます。そのちょうど同じ頃、親房は天皇の皇子である宗良親王を奉じ、息子の顕信と顕能を伴って、近江坂本から密かに伊勢に下向していったようです。

親房の一行は、初め伊勢外宮の門前町山田に向かい、外宮の禰宜である渡会(檜垣)常昌や渡会(村松)家行らに迎えられたようですが、その後ただちに外宮の西にある要衝の地、玉丸に城を築いてここを拠点としました。そして、その2か月後、後醍醐天皇もまた密かに京都を抜け出して吉野へと移られ、ここに京都の北朝と吉野の南朝という両朝が並び立つ南北朝時代が始まったのです。

さて、親房は後醍醐天皇の吉野遷幸に先立って、伊勢という土地に下向したのはなぜでしょうか。この理由については古くから、まず何といっても神宮が鎮座しており、神宮神官祠官たちの援助を期待することができること、そして、そのことによって、神宮及びその周辺の豊富な経済力と陸海上輸送能力を手に入れることができることなどがあげられてきました。そのいずれももっともな説なのですが、ここでは特に伊勢という土地が関東諸国と連絡する上での、海上交通の要衝であったことに注目してみたいと思います。

今でこそ伊勢は、名古屋から少し入ったところという感じがしますが、これは鉄道が開通し、船舶輸送を圧倒していった後の話です。当たり前の話となりますが、鉄道が開通する以前の陸上交通はそれ程多くの物を運ぶことができません。従って大量物資の運搬は、船舶による海上交通に頼ざるを得なかったのですが、伊勢の地は、この海上交通の離発着地にほかならず、京都から東国に向かう物資のほとんどが伊勢を通らないわけにはいかなかったのです。伊勢は、今日の名古屋に匹敵するような東西交通の重要拠点だったというわけです。

伊勢神宮の荘園である御厨が、特に東国に多く分布していることなどから、その東国の御厨から運ばれてくる荘園年貢が、東海道沿岸の海上交通を使用して伊勢に運ばれていたであろうことは古くから想像されてきましたが、具体的な姿についてはなかなか明確になりませんでした。しかし、近年になって漠然と想像されてきただけの伊勢と東国との海上交通の様子が具体的な史料によって明確にされつつあります。

その史料の一つに神宮文庫にある「坂東導者日記」という古文書があります。これは永正15年(1518年)、神宮の御師である久保倉藤三という者が、関東の旦那衆のもとを回って歩き、それぞれの旦那衆にどのような土産を送り、どれだけの礼銭を受け取ったのかを書き記したものです。土産物としては、帯や櫛といった品物が記されていますが、御師は、伊勢神宮に対する信仰を広めるという表向きの役割を通じて、西国の品物や文化を東国に伝えるという役割を果てしていたわけです。分かりやすく言えば御師は体裁の良い行商人でもあったということです。久保倉藤三は、このような土産物を上野・下野・武蔵・下総・相模・伊豆の六か国にわたって売り歩いています。伊勢と関東諸国とを具体的につないでいたのは、このような御師と旦那との関係、それも信仰を通じた売買関係であったのです。やがて、近世の江戸に多いものの代表的なものとして「伊勢屋、稲荷に犬の糞」といわれ、また、「一町のうち伊勢屋ののれんをかかげる店はその大半を占める」とまで言われたその源流がここにあったと見ることができます。

そして、神奈川県の金沢文庫にある「武蔵国品川湊船帳」という古文書も、興味深い史料の一つです。この史料は明徳3年(1392年)の正月から9月に至る9か月間に、品川湊に寄港した船を書き記したものです。

品川湊は現在の東京都品川区、羽田空港の近くにあった湊で、その品川湊に寄港した船や船主の名前を詳細に検討すると、その三分の一が伊勢の大湊周辺の地名や商人の名前によって示されてるのです。例えば、大塩屋という船の名前は、大湊の太田家に伝えられた「太田文書」の中にも出てきますし、また馬漸という船主の名字は、勢田川・宮川の河口部に位置する馬瀬という地名と関係があるものと考えられますし、和泉・本郷・藤原などといった船の名前は、いずれも伊勢沿岸の地名と考えられ、これによって伊勢の船舶が日常的に今日の東京湾に姿を表していたことが確認できたわけです。

歴史考古学の分野では「伊勢型」鍋、あるいは南伊勢系鍋と呼ばれる出土品もまた、興味深い事実を示しています。

一般国道23号中勢道路 (10工区)建設事業に伴う 里前遺跡発掘調査報告(2002年3月三重県埋蔵文化財センター発行)から抜粋

この「伊勢型」鍋は、扁平型で端の部分が外に向かって反っているという特異な形をしているのですが、この鍋は、南伊勢地方でしか生産されていなかったにもかかわらず、東海沿岸はもちろん、関東内陸部の中世の遺跡からも次々とその出土例が報告されています。この鍋の発見によって、伊勢と関東諸国との間に密接な流通関係があったということは、考古学の方面からも具体的に証明されたということができます。

北畠親房が、南北朝分立の前夜、伊勢という土地を選び、そこに下向したのは、このような関東諸国との日常的な交通や流通に着目したからに違いなく、関東・東北の玄関に拠点を置いたということになるのです。延元元年10月時点において、東北の多賀国府には嫡子の顕家が健在でしたので、親房の心中には、奥州の顕家との連携作戦が思い描かれていたものと考えられます。実際、この頃、親房は顕家に対し、自分は天皇を伊勢にお迎えする計画で奮闘しているから、天下復興は間もなく実現するであろうと伝え、上洛を促しているのです。

そして、これに呼応しようとした顕家は、義良親王を奉じたまま、福井県の霊山、そして鎌倉を経て、苦しい戦いを続けながら京都を目指しましたが、結局延元3年5月25日、和泉国の阿倍野で大敗を喫し、21歳の若さで戦死してしまいます。

こうして、奥州の顕家軍との連携作戦に失敗した親房は、今度は親房自らが東国に下り、そこで関東・奥羽の南朝軍を組織しようと考えるに至ります。次男の顕信を鎮守府将軍に任命してもらい、親房自らがその後見人となり、顕家とともに奥州から攻め上がってこられた義良親王を再び奉じて、奥州に下ろうというわけです。さらに伊勢下向のおりに奉じていた宗良親王には、東海地方に下っていただき、ここに南朝の拠点を構築しようとしました。そして、この時、親房は三男の顕能を伊勢国司に任命してもらい、東国と吉野とを結ぶ中継の役割を果たさせようとしたものと考えられます。ここに伊勢国司北畠家が始まるわけですが、その設置の経緯から考えて、伊勢国司の役割が東国の南朝勢力との連絡役という点にあったことは明白です。

しかしながら、同年9月はじめに東国を目指して伊勢大湊から出帆した親房らの船団は、不幸にも遠州灘で嵐により遭難し、宗良親王は予定通り遠江国に着いたものの、親房は常陸国に漂着し、義良親王や北畠顕信らはもとの伊勢に吹き戻されてしまいます。ちなみに義良親王は、その後吉野に帰って皇太子となり、翌延元4年8月16日に後醍醐天皇が崩御されたため、その前日に即位され、後村上天皇となりました。

さて、常陸に漂着した親房は、義良親王や多くの将兵たちと別れてしまったものの、東国を目指すという当初の計画は達成されたため、直ちにこの地で南朝軍の組織化に取り掛かります。常陸の豪族小田治久に迎えられて小田城に入った親房は、近隣の豪族を味方に引き入れようと説得工作を繰り返します。しかし、小田城から関・大宝城へと移りながら、足掛け6年にわたって続けられたその工作は、結局ほとんど成功しませんでした。

そうこうするうちに伊勢では、興国3年(康永元年、1342年)の8月か9月頃、国司の北畠顕能が、同国の守護となった高師秋の攻撃を受けて玉丸城を放棄し、多芸山中の霧山城というところに退去することになります。現在の三杉村、北畠神社があるところで、訪れたことがある方はご存じだと思いますが、天然の要害である場所に拠点を移したわけです。また多芸の地は、吉野から神宮や大湊にむかう要衝の地にあたります。しかし、いかんせん東国との連絡という意味では、伊勢湾に近い玉丸に勝るはずもなく、伊勢と常陸との連絡は、玉丸から多芸へと退去して以降、途絶えがちになっていったものと思われます。そして、その影響もあったのでしょう。翌年興国4年の11月、常陸国の南朝勢力が壊滅するに及び、親房は関城の陥落とともに常陸を脱出し、東国の南朝勢力糾合という目的を果たせないまま、海路で伊勢の山田に戻り、伊勢外宮の禰宜である渡会家行の家人に護衛されて、吉野の後村上天皇のもとへと向かいます。そして、興国5年の春、吉野に入った親房はここで准大臣に任ぜられ、名実ともに南朝の柱石となりました。4年後の正平3年(貞和4年、1348年)正月、河内国の四条畷で楠木正行が戦死すると、高師直が吉野に攻め込み、南朝は大和国の賀名生というところへ移らざる得なくなるわけです。

晩年の北畠親房

晩年の親房が北朝の公家達と交わした交友関係を確認するたびに、北畠親房の主張には少しも感情的なところがなく、一方で強烈な南朝イデオロギーの理論を主張しながら、どこかでこの南朝の「陣営」に情念的に一体化することを避けているように見えます。

そこで、そのことを感じることとして親房と同じ村上源氏の公家で、建武政権の右大臣にまでなりながら、南北朝分裂の際に京都に残り、北朝の太政大臣にまで上がった久我長通という人物との関係を少し取り上げてみようと思います。

南朝が賀名生に移った翌年に、足利直義と高師直との不和からはじまった尊氏・直義兄弟の兄弟喧嘩、いわゆる観応の擾乱は、観応元年(正平5年、1350年)の12月に、直義が南朝に降伏するという事態を生み出すわけですが、その翌年の4月25日に、親房は久我長通に充てて手紙を出しています。これを読むと親房は、久我長通に対して邸宅の敷地についての願いが許可されたことに感謝し、もし本望が達せられたなら直ちに邸宅を建築したいと述べているのです。この京都の邸宅が京都の北畠邸であることは明らかですので、親房は、直義の降伏にともなう両朝の和睦に期待し、京都に自らの邸宅を構えようとしていたことが分かります。結局、この親房の計画は、この後、直義が提示した両朝の和平条件を、親房自身が拒否したため、和議が破れ、実現しないままということになるのですが、その話はともかく、この手紙を読んで驚くのは、後醍醐天皇を裏切って京都に残り、北朝で太政大臣にまで昇った同門の公家に対し、まるで懐かしい旧友にでも接するかのような手紙を親房が出して、邸宅敷地の斡旋を依頼している事実です。

もしかすると親房は、北朝側についたかつての同僚たちのことを、一度も「裏切り者」と想ったことはなかったのではないかと思うのです。それを裏付けるものとして、翌年、正平6年(観応2年、1351年)に実現された正平の統一において、親房が断行した人事を見ていきたいと思います。

直義の南朝降伏による南朝の和議が破れた後も、尊氏と直義の兄弟喧嘩は続き、正平6年(観応2年、1351年)7月には、直義が北陸を経て鎌倉へと脱出、その直義を追撃するため、背後の憂いをなくそうと考えた尊氏が同年10月、南朝に降伏するという事態に至るわけです。この尊氏の降伏をうけて11月、南朝は北朝の天皇・皇太子・年号を全て廃止しました。これがいわゆる正平統一の実現です。そして同年12月、南朝はこの新政権の人事を発表しました。この人事において南朝は、北朝で太政大臣になっていた久世長通という公家を太政大臣に任じ、やはり北朝で太政大臣になっていた洞院公賢を左大臣に任命しているのです。これは、最初の方で話をしたように、鎌倉時代後期の両統迭立の時代、持明院統派の公家と大覚寺統派の公家の官位昇進人事に差別があったことを考えると、しかも当時と違って両者は戦闘中なわけですから、実に画期的な事です。この人事は、北畠親房の意志によるものであったことが、洞院公賢の日記である『園太暦』の記事から分かります。親房は、たとえ北朝に仕えた公家であっても、譜代の家柄で才能もある人物については、これを積極的に登用していこうとしていたわけです。おそらく、親房にとっての敵はあくまでも武家であり、武家に担がれた公家ではなかったのだと思います。そして、逆に、南朝についたとはいっても、例えば新田義貞のことなどは、決して心からの味方とは思っていなかったようです。親房が南朝の「陣営」に情念的に一体化することを避けているように見えるのは、そのために違いないのです。

たとえ北朝に仕えていても公家とは心を通わせ、たとえ南朝についていても武家のことは決して信用しない、このような親房の態度は、確かに武家を中心として進みつつあるこの時代には受け入れられるものではありませんでした。しかし、職業軍人である武家が政治を行うことを決して認めず、文人貴族による軍事の統制、現在でいうところのシビリアンコントロールが必要だと考えたその発想は、決して「時代遅れ」などという言葉でかたずけられるものではないと思うのです。

さて、さらに年が改まった正平7年(文和元年、1352年)閏2月、南朝は京都と鎌倉を同時に占拠するという連係作戦を開始しました。閏2月6日、宗良親王を征夷大将軍に任命すると、新田義宗らが上野国で挙兵し、同月18日、宗良親王を奉じて鎌倉に入ります。一方、京都には北畠顕能らを遣わして、同月20日京都を占拠、24日には親房自身が京都に入ることとなります。

この東西呼応作戦こそ、「伊勢」という中継地を確保することで、古くから親房が計画していた作戦にほかなりません。鎌倉に攻め込んだ大将が、かつて親房が伊勢に下った際に奉じていた宗良親王、京都に攻め込んだのが、伊勢国司となっていた三男顕能であったことは、そのことを象徴的に示しています。「公家としての意識」「伊勢を拠点とした武家への反撃」、親房がその生涯を通じて養い続けたこの二本の柱は、その最晩、正平統一の実現に際して遺憾なくその力を発揮したということができます。しかしながら、正平7年(文和元年、1351年)3月、わずか1か月足らずの内に鎌倉は尊氏に、京都はその嫡子、義詮によって奪還され、5月、南朝は賀名生に帰らざるを得なくなります。翌、正平8年(文和2年、1353年)6月、南朝軍は南朝軍は再び京都に突入しましたが、7月には義詮によって撃退されてしまいます。こうして親房は、再び京都の空を仰ぐことなく、正平9年(文和3年、1354年)4月17日、大和国賀名生で62歳の生涯を閉じました。

おわりに

公家としての親房と伊勢を選んだ理由を中心に話をした北畠親房の生涯、いかがでしたでしょうか。

親房の生涯としてはまだまだ話すことはあるとは思いますが、話が長くなりますし、説明が足りない部分は他の方に説明を譲ることとして、このあたりで終わろうと思います。

最後までお付き合いしていただき、ありがとうごさいました。