地域におけるブランドマネジメントとは?

前回の記事では、AKINDのブランドマネジメントのアプローチについて、ご紹介しました。これまでの記事では、企業を主体とした考えをお伝えしてきましたが、ブランドマネジメントは地域にとっても有効なアプローチだと考えています。今回は、地域におけるブランドマネジメントについて書かせていただきます。AKINDのブランドマネジメントについてご興味がある方は「会社の内部から変わるブランドマネジメント」の記事もご覧いただければ幸いです。

地域におけるブランドマネジメントとは?

地域企業が求めるブランドマネジメント

AKINDでは、「組織の上流・内部・外部」の3つの領域のブランディングをつなぐブランドマネジメントを通じて、「ブランドの何を継承し、何を進化させていくか」という問いに対して実務レベルで答えながら、社会変化が激しい時代における企業変革を推進するお手伝いをしています。(詳しくは前回記事参照)

私がこのアプローチを構築してきた背景には、AKINDが地域で創業したことが大きな理由となっています。東京などの大都市圏とは違い、地域企業がクライアントである場合は、潤沢なブランディング予算やきちんとした体制がなかなか期待できない環境です。その中で、地域企業に最適なブランドマネジメントのアプローチを構築する必要性がありました。

地域企業に最適なブランドマネジメントとは何かと問いながら、実務を通じて研究・開発を進めていく中、いわゆるマーケティングなアプローチよりも、人的資源経営のアプローチが機能し、成果につながることが見えてきました。特に地域企業の経営者は、社員の一人ひとりを大切にし、社員の人生に対しても責任を持とうとしている方が多かったことも起因しています。

また、ビジョンとして地域社会にどのように貢献するかということを掲げている地域企業との出会いもありました。創業者からの物語やさまざまな活動がとても魅力的であるにも関わらず、実際の組織文化や事業にうまく反映されていないケースも多々見受けられました。そのような地域企業の「組織の上流・内部・外部」をつなぐことで、従業員の働きがいや事業成長に寄与できると信じて、「人」を重視するブランドマネジメントを実践してきました。

地域ブランディングの新解釈

実は、この「人」から始まるブランドマネジメントのアプローチは、企業向けの案件から生まれたのではなく、創業前から行っていたNPO向けのブランディングや、創業後から関わっている地域向けのブランディングから誕生しました。そのため、AKINDのブランドマネジメントのアプローチは、地域にも役立つと信じています。

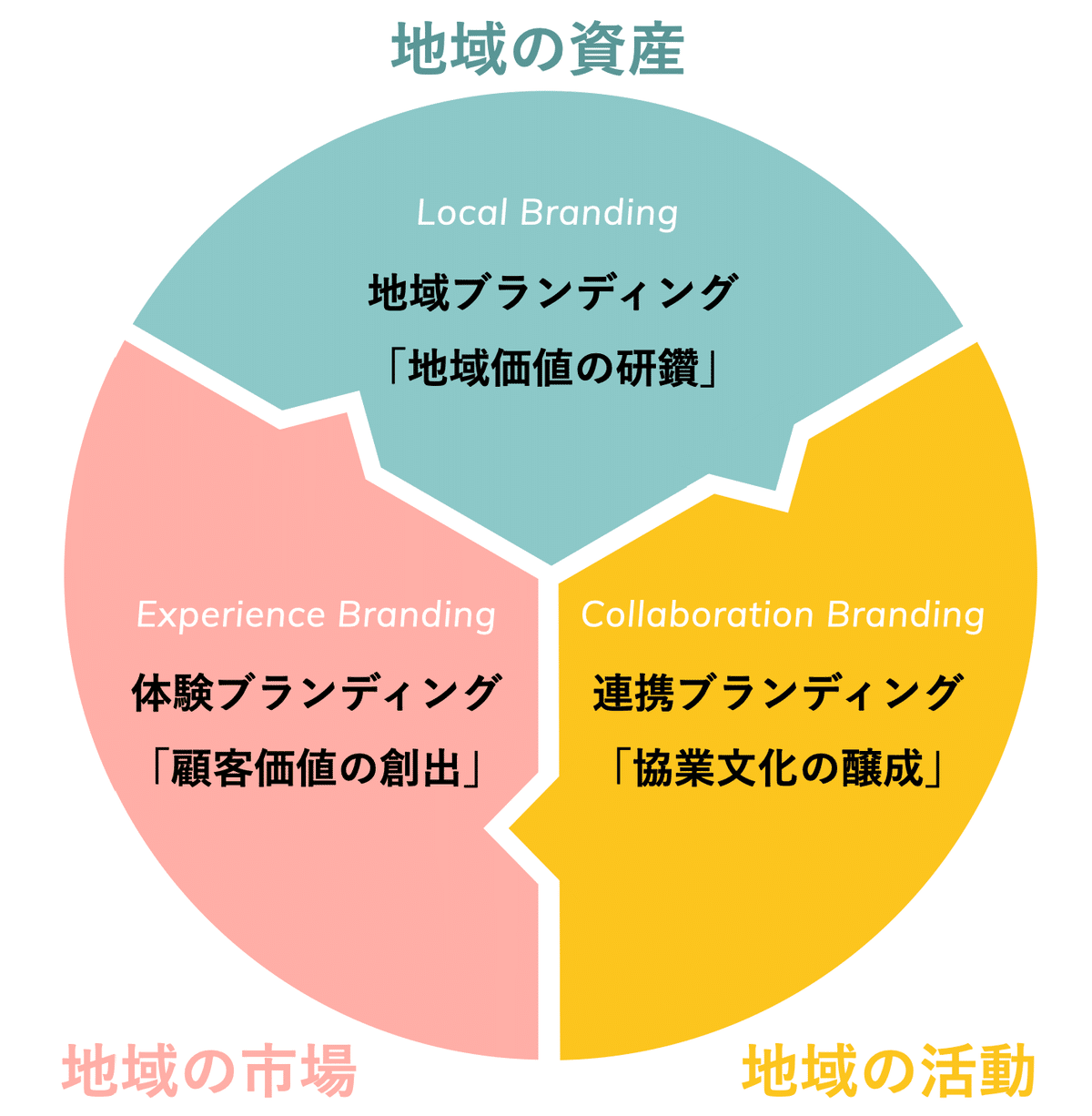

地域においては「地域の資産・協業・市場」の3つの領域のブランディングをつなぐブランドマネジメントを行っていきます。地域の資産を基盤に「地域価値の研鑽」を行う地域ブランディングを起点に、連携ブランディングにて地域の活動家や事業者間の「協業文化の醸成」に注力し、体験ブランディングにて地域の市場における「顧客価値の創出」を推進します。

地域の資産を基盤としたブランディング

AKINDが地域ブランディングを始める際、必ずその地域に根付いた普遍的な資産の紐解きから始めます。普遍的な資産というのは、その地域の地形・気候からなるランドスケープ、それらの風土に育まれた地域文化、その風土と地域文化から創出した産業基盤です。地域ブランディングを行う上で、顧客視点や市場動向は重要ですが、独自価値を磨く上では、これらの普遍的な資産の紐解きがとても重要だと考えています。

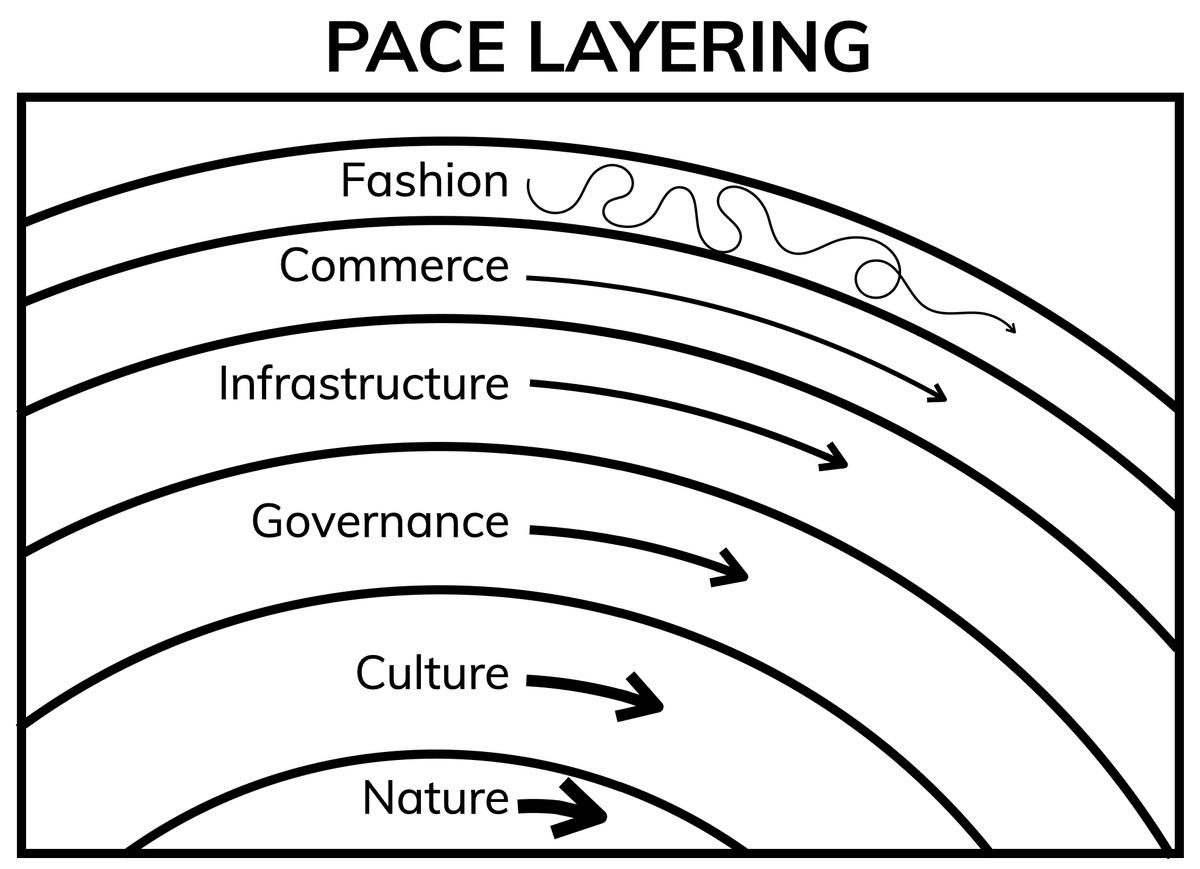

ここで、「ペース・レイヤリング」という図を紹介させてください。ホールアースカタログの編集と製作者で知られるStewart Brandの著書「The Clock of the Long Now」にて「ペース・レイヤリング」というモデルが1999年に紹介されました。

ペースレイヤリングとは、変化スピードの違う6つの階層によって文明が構成され、各階層がお互いの変化スピードに調和しながら役割を果たすことで、文明が存続するとブランド氏はその思考を紹介しています。深い層が基礎として機能し、表層が新たな変化を生み出すことができれば、階層間に何らかの摩擦が生じても、それをうまく吸収できる適応力が文明には備わっているとされています。

この図で示されている最下層はNatureという自然の資源や現象であり、その上にCultureという人の文化形成や価値観を示しています。その上には、行政ルールなどのGovernance、ビジネスを支える基盤となるInfrastructure、そしてビジネスとしてのCommerce、変化が速い流行としてのFashionとして階層を構築しています。

この図を地域ブランディングに照らし合わせると、表層である市場トレンド(Fashion)やビジネス(Commerce)からスタートをしても、地域に根付いた最下層の要素に沿わないと、定着しないことが想像できます。そのため、まずは最下層である「Nature:その地域の地形・気候からなるランドスケープ」と「Culture:それらの風土に育まれた地域文化」を紐解いた上で、表層との接続点になる「Infrastructure:その風土と地域文化から創出した産業基盤」を踏まえておくことを大切にしています。

また、変化が激しい時代において、表層である市場トレンド(Fashion)やビジネス(Commerce)は変化し続けることが前提となるため、普遍的な資産であるNature、Cultureを基盤にどれだけ地域価値を磨き上げられるかがますます重要になっていると感じています。地域ブランディングでは、このペース・レイヤリングの下層の要素と表層の要素が重なり合うコンセプトを見出し、地域のプレイヤーを踏まえた上で、実行できるブランド戦略を構築していくことが重要です。この辺りの具体的な内容に関しては、またの機会に具体的な事例も交えながら、お伝えしていきたいと思います。

おわりに

今回は、地域におけるブランドマネジメントの中で、上流に位置づけられる地域の資産の紐解きの重要性を語らせていただきました。次回は、地域の活動を対象に協業文化を醸成するための「連携ブランディング」について解説したいと思います。お付き合いいただければ、幸いです。

<この記事を書いた人>

岩野 翼 | Tasuku Iwano

株式会社AKIND 代表取締役 CEO / 神戸在住 / 二児の父

英国のBrunel University ブランディング&デザイン戦略修士課程修了。2014年に「百年続く、三方よしの商いを共につくる」ことを目指し、株式会社AKINDを神戸の地にて創業。組織と地域に“前向きな変化を生み出す”ブランディングファームとして、対話型組織開発やデザイン思考のアプローチを組み合わせたブランドマネジメントを実践している。

主なプロジェクトは、Peach Aviation株式会社のブランドマネジメント、経済産業省のMVV策定、ANAグループのビジョン策定、道の駅FARM CIRCUSのブランド開発、都市ブランド戦略「食都神戸」の策定、神戸ウォーターフロントのエリアブランディングなど。