死んでいない者|滝口悠生

通夜の日。

ささいなことをきっかけにぽろぽろと思い出す記憶。

話し手も思い出もぬるっと代わる。

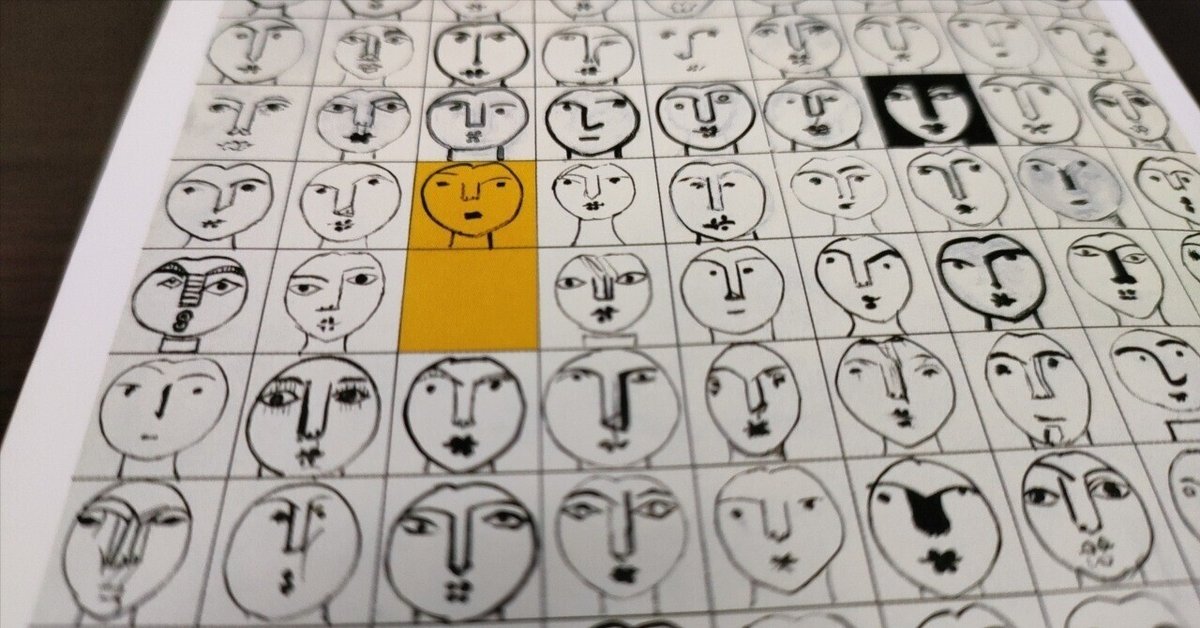

究極の非日常空間で多過ぎる親戚の顔と名前と近況のあやふやな境界線。

故人との結び目がわからない。

あやふやだが間違いなく親族であるという確固たる繋がり。

ずいぶん会っていなくても、同族であるという絶対的な安心感。

この感触を文章にしている作品があるのかという驚きで手にした。

これはすごい。

一番幼い時の記憶は、祖父のお葬式。

誰かの視点で見ているような、自分が見ているようで見ていないような、そんなあいまいな映像で記憶している。

実家の広間に黒い服の大勢の大人が飲み食いして、のっぺらぼうの知らないおばさんに声をかけられて祖父の知らない思い出を語られて、押し殺した賑やかさが子供ながらに不気味だった。

子どもだからといって、死者の体にみっちりと詰まって固まったような死を、感じないわけがない。

この言葉に会うために読んだと思った。

言葉にしてもらえた。

祖父や知人の棺の中の遺体に対面したときに感じたのがまさにこれ。

どんなに身近な人でも、これ以降私は決して棺の中を見ないようにしている。

みっちり詰まった死を直視できないから。

その後も知花は、茹でたスパゲティをソースや具材の入った鍋に移してかき混ぜているときに、その会話を何度も思い出すことになった。(略)祖父が死んだ日の会話。

「そういえばさ」

小さなきっかけで思い出す、通夜の場の不思議な感覚。

話題になるのは死んでいない者。

死んで居ない者(死者)

死んでいないここにいる者(生きている者)

死んでいないしここにいない者(通夜にいない生きている者)

人の死によって日常についたどこか妙な起伏を年長者たちは乗りこなし、人の死に慣れない若者は少し遠い場所で状況を持て余している。

たまにしか会わない従兄弟らと少しずつ距離を縮めて、子供らだけで時間を埋めている。

仲良くなってまたばいばい。

こうして少しずつ慣れていく。