東京国立近代美術館に行く。2020.10.4

『ピータードイグ展&常設展』

『ピータードイグ展』に行った。

画家の事はよく知らないのだが、水面の揺らめきに映り込む樹の影、夜空に溶け込む銀河と生と死。気がつかないだけで知らないうちに、もしかしたら自分は自分以外との世界の境界線は溶けてしまっているかもと、思わせるミステリアスなローファイ世界。

樹々が立ちこめる森は温かく柔らかさがあり、秘密の星と繋がって生命が散りばめられ泡のように静かに産まれ出でているような神秘さに、いつまでも眺めていられる気持ちになる。

人物は描かれているが、表情がはっきり見えない。何年か前の夢で見たような記憶世界。

その当時に遭った人の顔を覚えていないような曖昧さ。近くで見る絵の具の塊の存在感。

森で生まれ街を抜け、辿り着く海辺の場所は落ちる影の色も濃く、世界の温度と湿度が高くなると生命は影に移行してしまい、暗くぼんやりと大きく薄く死の影が被さってくるように見える。森の柔らかさとは真逆の世界。

通路の両側には、スタジオフィルムクラブというコミュニティの為の上映会で各映画を題材にしたポスター作品がある。感想が命をもったようで凄く良かった。こういうの単館上映とかで、先に映画を見た人に絵を描いてもらってポスターと共に貼り出したら面白いのにと勝手に思う。見た人それぞれの視点の視覚化。

余韻が後々まで残るような静かな熱のある展示だった。

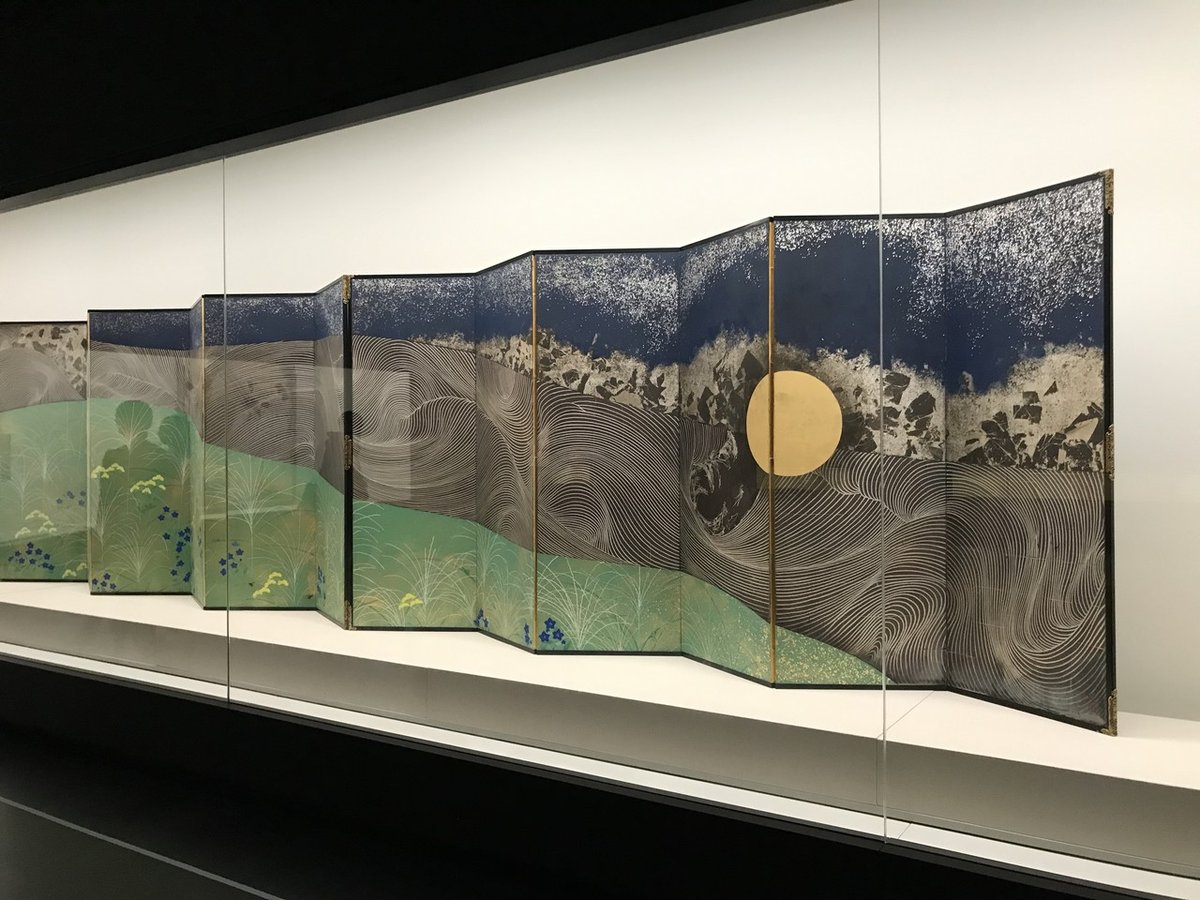

そして、東京国立近代美術館の常設展示はいいものばかりで4階から2階までと展示数も多く見応え十分だった。季節で展示入れ替えもしているのだろうか、加山又造の大きな屏風画は唸りながら秋に変化する妖艶さがあった。日本画の持つ季節感を醸し場を支配する力強さは流石である。あとは個人的には山口まで見に行きたい香月泰男と小原小邨の鳥の版画一連、岸田劉生『道路と土手と塀』(場所を見に行った事がある)は見る度に沁み入るような良さを噛み締めてしまう。

初めて見るが、4階の常設の一角にある『戦争画』の展示はとても興味深く、写真よりも絵の方が戦争という場の空間表現が優れていて、見るというより追体験感覚がある。

知らないだけで既にあるのかも知れないが、纏めて一度美術館で戦争絵画展はやって欲しい。戦争画は見ると歴史として知っている以上に揺さぶられるものがある。

昔、岡本太郎が出征先で書いたスケッチを別の場所で見たが、戦地のスケッチは本人にとっても重要な資料であると思うが、持ち帰り描かれた人の遺族に渡したらしい。疲れて横たわる人物が存在した最後の記憶の欠片を絵にして閉じ込める才能を持った人間が、その力をどう使うがが大変明確な絵で強く心に残ったのを覚えている。

藤田嗣治の『◯◯部隊の死闘—ニューギニア戦線』と題された戦争画の凄み。◯◯部隊とは戦いに出された全て人々の部隊であるのだろう。人も泥も鉄錆も赤く染まり密な中で人が人を刺して、流れた血でその世界の赤は強く暗くなる。人ひとりだって産まれてくるのは大変なのに殺すのは余りにも簡単で残酷。赤い色は生きた最後の情報。彼等は遠い地で今も浮かばれず彷徨っているのかと思うと辛いが、これが戦争の無残さ。最後まで戦えと指揮をとる人はここに描かれていない。

戦後に平和を唱えるならば、遠い地で彼らが戦う前に言えなかったのか悔やまれる。以前、6月末に沖縄に行った時には空も海も美しく、何故この風景の中で戦いを止めなかったのかと思った。

絵の中のニューギニアの夜の森も美しいだろうし、空には満天の星も輝いていただろうが、飢えと恐怖で誰も見なくなっているのが、とても恐ろしい。互いに恨みもなく、ただその時代に産まれた絵の中の彼らの苦しみを忘れかけている現代人を見たらどう思うのだろうか。

知らない世代として、あの時代の荒ぶる空気をを正面から見て考えたい。

階を下ることに近代の作家になっていくが、現代の作品は個を突き放した距離感で眺めて近づく事を許されないような厳しさがある。

駆け足で見てしまったので、今度は時間をかけてじっくり回りたい。色んな問いかけが心と頭をザワつかせて眠れなくなりそう。