自然災害と家とお金:4-3-3. 大雨・河川氾濫で家が浸水、どこから浸水?

こんばんは、あじさいです。

2020年、仕事は何とか納めましたがnoteはまだ更新中です。

最近、タイムリーに大雪関連のnoteを2回更新(1,2)しておりまして、タイトルのシリーズはしばらくぶりでした。

年始年末も全国各地で大雪が予想されています。

大雪が降る予定の場所にお出かけが必要な方、くれぐれも冬用タイヤの装着や万が一の場合に車で留まれる最低限の備えは必要かなぁと思う次第です。

***

さて、自然災害と家とお金のシリーズ、今回は河川氾濫の第3弾です。

今回のテーマは、「家が浸水するのって、どこから?」というテーマでお伝えします。

前回の記事はこちらから ↓

自宅が浸水って聞くけどね……

自宅が浸水っていうけど、どこから水が入ってくるんだろう?

だって、大雨なら窓もドアも閉じるはずでしょ。

あっ、これ、あじさいが抱いていた疑問でした。

なんとなく、大雨のときって、

「大雨の被害状況は、床上浸水○○件、床下浸水○○件です。」

とニュースで目にしたり、聞くこともありますよね。そして、よく土のうの映像も映っている気がします。

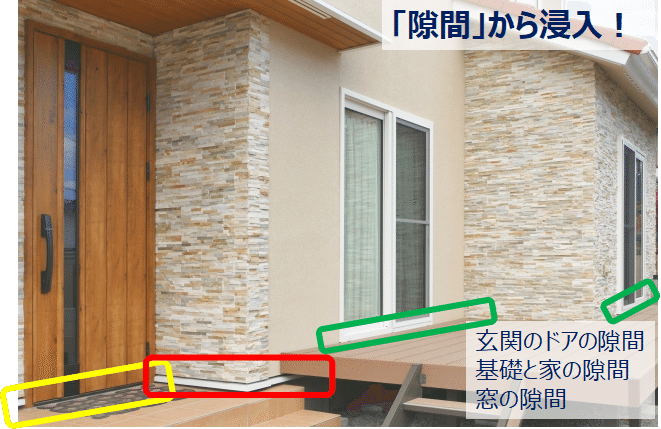

家の「すき間」や「みぞ」から水は浸入する

さて、水はどこから浸入してくるでしょうか。

10秒くらい、よければご自身で考えてみましょう。

覚えるよりも、思い浮かべた方が記憶に残りやすいと思います。

ヒントは、すき間やみぞ。自宅のすき間やみぞってどこでしょうか。

・・・・・・

いくつ思い浮かんだでしょうか。

水が浸入するところは、こんなところです。

水は「すき間」から浸入する

例えば、玄関とドアのすき間。

養生テープをすき間に貼ることで対策出来ます。

あとは、窓のすき間。これも、養生テープでの対策がいいとされています。

家の基礎と家のすき間(換気口)。

これがないと家の地下に湿気がたまってしまいます。

ただ、大雨の時はここから雨が浸入、床下浸水してしまいます。

家と基礎の換気口には2種類ある、というのは以前の記事でお伝えしました。最近は左側の換気口が主流のようです。ただ、右側の換気口もまだまだ見かけます。

「みぞ」からも水が逆流することがある

洗濯機やお風呂の排水溝から水が浸入することもあります。

あとは、床下収納、トイレから水が入ってくることもあります。

あとは、キッチンの流しも挙げられます。

土のうもあるけど、簡単に作れるあれが有効。

多分、見たことがあるかもしれない「土のう」。

土のうは袋の中に土を詰めて作ったものです。下の写真のように直接、建物の内部に水が浸入するのを防いでくれます。

土のうの入手方法……ですが、市区町村によっては役所で土のうが入手出来たり、土のうステーションなるものが各地にある場合もあります。

(あじさいの住んでいる市区町村では、各自用意とのことでした。)

土のうの注意点……、使用できるのは1度きり。1度使ったら使い物にならない点、要注意です。

あと、砂や土なので家の中で使うには抵抗があるかもしれませんね。

家の中では水のう、簡単に作れておすすめ

「水のうって、何?」

砂や土の代わりに水を入れて作るふくろです。

つくり方は簡単。1つ30秒足らずで作れます。

(1)ビニル袋を2重にします。

(2)水を入れます。

(3)口をしっかりと結びます。

<完成!これだけです。>

水が漏れるかも……という場合、段ボールの中に入れて使えばOK.

水のう(あじさい作)写真ACにはなかったので自作しました。

流しを水のうで抑えています。

対策は家の中以外も

おまけです。家の近くにある、排水口。

ここが詰まっていると上手に外の水の排水が出来ません。

葉っぱやゴミが詰まっている場合、取り除いておくと安心ですね。

まとめ

今回は、家が浸水するとき、水はどこから入ってくるの?というテーマでお伝えしました。

ポイントは、家の「すき間」や「みぞ」をふさぐということでした。

ふさぐには簡単に自宅ですぐに作れる「水のう」がおすすめ。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

良いお年をお迎えください!

あじさい

いいなと思ったら応援しよう!