いろいろな事情で、父はやかんなのだ 『ヴィンセント海馬』4

「家庭訪問へ行ってきなさい」

校長が何度電話しても、ヴィンセントのご両親との連絡がつかない。だからってこのプライバシー重視の時代に家庭訪問って・・・しかもいきなり明日なんて気が重い。日曜日に家庭訪問。迷惑過ぎるよね、逆の立場からすると。

でも――水野美月先生は了承した。校長命令ということもあるが、これが芥川龍之介が『羅生門』で綴ったところの、六分の恐怖と四分の好奇心かもしれない。

グーグルマップからすると、たぶん間違いなくあのブルーの屋根の家。

ひとりで家庭訪問は少し怖い。いや、少しじゃなくて超こわい。あの頭の切れ味は何て表現したら良いんだろう・・・ちょっと戦慄、じゃっかんホリブル。美月先生の心中のリトル・美月たちも怯えている。

肝だめし、お化け屋敷、注射、ジェットコースター、ホラー映画。これまでの人生、こわいものはぜんぶ全力でスルーしてきた。美月先生の脳内は満場一致で「行くのやめとけ」という結論。しかもあの海馬くんのご両親なんてぜったい・・・

ま と も じ ゃ な い よ ね

* * *

「OK グーグル、電気つけて!」

音声で電化製品のすべてが動き出すようなサイバーな家を想像していたが、ヴィンセントの自宅は意外にもアナログ全開、木造のフラットハウスだった。

チャイムらしきものはどこにも見当たらない。美月先生が玄関の前であたふたしていると、木製の扉のガラスに人影が映る。ギィーーーーーっとバイオリンを小さく奏でたような音がしたかと思うと、ヴィンセントがぬらりと登場した。白いボタンダウンのシャツにブルージーンズ。安定のぼさぼさシルバーヘアー。日曜日の海馬だ。

「うわっ! 美月先生!」

美月は直観的にだけれど、思いっきり素で驚いた顔をする海馬くんを見るのはとてもレアな気がした。アポなしの不躾の訪問だったはずなのに、いきなり悪気が後退し、むしろ思わぬサプライズを与えられたような心持となった。

「ふふふ。予想外だった? ごめんね、日曜日に。寝てた?」

「もう10時ですよ」

「ええと、今日はね・・・」

リビングらしき場所に通された。カーテンは閉められ室内は薄暗い。電気の代わりにパソコンの画面が光を放っている。ご両親は当然のようにいなかった。なんとなくだけどそれは想定内だったが、床に将棋盤があるのには驚いた。

「海馬くん、将棋やるの?」

「5日前に始めたばかりですけどね」

「へぇ! 将棋ブームだもんね。この前の藤井くんと羽生さんの対決観た?」

「藤井くん? 誰ですか? オレ、テレビまったく見ないから」

でた! オレ、テレビまったく見ないアピール!

美月は自分がテレビ好きなので、ネットでたまに見かける『テレビをオワコン扱いする』言明が好きではない。さらには『オワコンって言葉自体がオワコン』という次のステージに自分はいるぞ感も好きではない。ただ、海馬くんの『テレビをまったく見ない』はとてもナチュラルな気がした。もし彼がテレビを見たら、情報がインプットされすぎてあふれてしまいそうだ。

「あなたくらいの年の男の子が快進撃をしてるんだよ! じゃあなんで将棋?」

「パドレが、将棋ソフトを参考に『評価値』という概念を知っておけと言ったからです」

「パドレ?」

「はい。AIの父です」

「はい?」

「AIの父です。あ、そうだ美月先生、パドレに会いに来たんですよね」

え ー あ い の ち ち

え ー あ い の ち ち

水野美月先生は『AIのちち、略してええチチ』というありえないジョークを思いついて凍りつきそうになったが、それどころじゃない。

ヴィンセントはスペイン語で父親を紹介した。

「Este es mi padre」

少年が指をさしているのは、やかんみたいな形の・・・やかんだ。喫茶店のマスターが使っているような、なんていうんだろう、注ぎ口の細長い、灯台みたいな形の、おしゃれな藍色のやかん。

「これ、やかんだよね」

「父です」

これが父だという。わからない。でも美月は昨日とおとといでだいぶ学習した。海馬くんのことだ。いろいろな事情で、父はやかんなのだろう。わからないがすべてを飲み込み、注ぎ口を口らへんだと想定してあいさつをした。

顔が見えないからこそ、心をこめて丁寧に。

「はじめまして。担任の水野美月です」

「先生、なんでやかんにあいさつしてるんですか」

ふ ざ け る な !

驚かされたら仕返しをする流儀。突然の来訪に対する仕返しだった。悪ガキヴィンセントのストーリーによると、彼の父と母、彼が呼ぶところのパドレとマドレの教育方針は『義務教育である中学までは全力で育てる。人生に必要なことはすべて教える。その代わりその先は自力で生きていけ!』だったらしい。2人は現在、ヨーロッパで暮らしているという。

「さみしくないの?」

かく言う美月先生はまだ実家暮らし。15歳のころの自分が、たったひとりでこのメンタルやばめな世界を生きていけるとはとうてい思えない。

「全然、さみしくないですよ」

「すごい。だってひとりなんでしょ?」

「すごくないですよ。こうやって先生も遊びに来てくれるし。ていうかオレ、ひとりなんですか? 気づかなかった」

お れ 、 ひ と り な ん で す か ?

美月が「これ、やかんだよね」と言ったときのように、その問いかけに迷いはなく、純粋にフラットだった。

「だって、ご両親にひとりで生きていけって言われたんでしょ?」

「ちがいます。自力で生きていけって言われたんです」

ん? ひとりと、自力はちがうのか――

「オレ、ぜんぜんひとりじゃないです。学校なんて新しい人ばかりで日曜なのに今も脳内ネットワークがすごいことに・・・」

なんでだろう。

海馬くんと話していると、急に笑えたり、急に切なくなってくる。

「ねぇ、海馬くんにとって、学校って楽しいところ?」

美月は自分自身に問いかけるように少年に尋ねた。

少年は銀髪をかき上げ、数秒間思考した。

「そうだ、これ見ます? 評価値って概念、すげぇ新鮮なんです」

ヴィンセント・VAN・海馬は、アプリの1つを担任の国語教師に見せた。

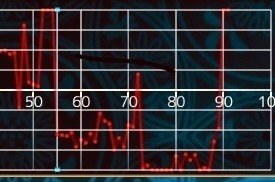

「何のグラフ?」

白色で軸と数値が、赤色で折れ線グラフが示されている。

「評価値です。真ん中の線より上がプラス。下がマイナス。真ん中は互角」

「ああなるほど」

知らないふりをしてるが美月は実はちょっと・・・というよりだいぶ知っていた。自らは指さないものの、NHKの番組『将棋フォーカス』を楽しく観られるくらいのライトな将棋ファンなのだ。

解析ソフトがあれば自分の対局を分析できる。1手1手に対し、AIが評価を与えてくれるのだ。人間が「善い手」と思って指したのに、AIに「悪手」と切り捨てられることがある。熱を上げている将棋ファンは、自分の対局やプロ同士の対局をソフトに打ち込み解析する。

演技が下手な美月は、ふむふむとわざとらしく頷いた後、饒舌に語った。

「よくわからないけど、この場合、先手の海馬くんが55手目でやらかしちゃったわけね。それで劣勢に評価が振れて、しばらく苦しくて耐えていたんだけど、72手目でさらに悪化。ところが完全に敗勢だったのに90手目で評価逆転ってことかな」

ドヤ顔でグラフと海馬くんを交互に見つめる文系教師。

ヴィンセントは笑って一蹴した。

「ぜんぜん違いますね」

ぜ ん ぜ ん ち が う ?

「ウソ? ぜんぜんちがうの?」

「そもそもこれ、将棋の評価値じゃないですし」

「将棋の評価値じゃない?」

「はい、4月5日木曜日。入学式の日のオレに対する評価値」

お れ に た い す る ひ ょ う か ち

「は?!」

「パドレが開発したアプリなんです。ウェアラブルでオレの五感と完全連動していて。オレ自身の15年間のライフログとパドレ自身のライフログ、それとパドレの尊敬する人たちのデータ群、および世界でユニークな活躍をしている人たちの行動データを総合した評価軸」

「なにそれ!」

ぜ ん ぜ ん わ か ら な い

「でもそれだけではぜんぜんダメで。プレイヤーはオレだからオレ自身が憧れている人や、面白いと思う人、やさしいって思う人、めっちゃフツーですごいなって人を、それこそ全部全員、精確に見つめて、オレ流にカスタマイズしなくちゃいけないんです」

「そうだね」

「ですよね。ただプラスの評価だけ作ってももちろんダメで。マイナスの精度もあげなくちゃいけないから、オレ自身、何度でも何にでもトライしてエラーしまくらなくちゃいけない。周りにいる苦しい状況の人、すごく困っている人、すごく心配している人に、できる範囲で寄り添って、いっぱい見てホンキで手を貸して」

「なるほど」

よくわからないけれど、本当によくわからないけれど

――いろいろな事情で海馬くんは海馬くんなんだ。

「そうやって毎日評価軸を整えて、過去を分析して、あとはおりゃ!って今を激しく生きるっていうか、そんな毎日です」

「すごい!」

「すごくはないけど、パドレとマドレがいなくなってから、なんかいきなりにぎやかです。だからさみしくなんてぜんぜんないです」

「良かったね」

もう、夢か現実か見分けがつかないけれど・・・そばで優しく相づちを打つしかない。

美月先生はぐるりと部屋を見渡す。

どうやって生活しているんだろう。

お金は? 食事は? 洗濯は?

きっといろいろと、努力をしているんだろう。

永遠の少女であるリトル・美月たちといっしょに、水野美月は涙をこらえる。

親と別居しながら強く生きていく、現実離れした少年。

ヴィンセント・VAN・海馬くん――

「しかもすごいのが、リアルタイムなのに待ったありなんです!」

「待ったあり?」

「この行動評価値のアプリがあると、素で生きるより少しズルができるっていうか、スマホで未来の評価値を観た後に、自分の行動を変えることができるんです。まあそれだと判断全委ねだから、自分の人生じゃないような気もするけど。オール棋神っていうか」

「どういうこと?」

「入学式の日、オレ、最初は走って学校行こうと思ったんですよ。そう思った時点でアプリ見たら、評価値が思いっきりマイナスに振れてて。それでこれは何かがやばいんだろうなと思って、バスに乗ったら評価値は互角にもどってた。それでバスの中に渡辺結がいて、あいつ、学校前なのに降りる気配ないから、オレ声をかけようとしたんです。でも新学期だから慎重に行こうと思ってアプリで確認。そしたらマイナスに振れる気配。それで声をかけるのを我慢。で、結局2人して学校前を行き過ぎちゃって、2つ先のバス停で降りて。反対車線に移って、戻りのバスに乗ろうとしたらマイナス評価。マジか、乗っちゃダメなのかよ、と思って走り出したらなぜかプラス評価」

ヴィンセント・VAN・海馬は3日前のことをすらすらと話した。

「すごい! 本当に? 信じられない」

「パドレは信じられないものの開発にしか興味がないんです」

「人間の活動を評価できるってことは、それって未来が予測できるってこと?」

「仕組みはブラックボックスで、その行動のもたらす結果なんてわからないけれど、アプリの評価値に基づいて動けば、アプリの評価はプラスには振れます」

「すごい。なんか、それって――」

うまく言葉にならない。

2人の間に沈黙が流れる。日曜日の朝に相応しくない、不思議な、実に21世紀らしい沈黙。そして海馬がユニコーンの角で突き刺すようにそれを力強く破った。

「先生、どうして今日はオレのところに来てくれたんですか?」

「え?」

「先生って、日曜日に生徒の家に行くの初めてですよね。そういうことする熱血先生ってタイプじゃなさそうですし」

それは――

「校長先生かなんかに命令されたから?」

そうだけど――

「校長先生のプラス評価を受けたかったからですか?」

なんでだろう。いや、ちがう――

美月は、現代文の先生らしく堂々と答えた。

「それは・・・六分の恐怖と四分の好奇心、かな」

「おお!」

それってめっちゃカッコイイ言葉ですね――海馬が予想外の満面の笑みでほめたので、美月は動揺かつ照れて、芥川の名前を出せなかった。まあいいや、どうせもうすぐやるし。

ちょっと先の未来を見据えてみる。1年の1学期の現国で扱う小説は『羅生門』。現国の知識が初めて役立ったよ――水野美月は先生のくせに生徒みたいなことをこっそり思った。

いいなと思ったら応援しよう!