組織でイノベーションをリードする人材育成のヒント【産総研デザインスクール特別シンポジウム・後編】

この記事は2024年10月8日(火)に開催された産総研デザインスクール特別シンポジウム「『Willのあるリーダー』が活きるイノベーション経営とその組織運営のヒント」のレポート後編となります。

前編では、ゲストスピーカーである紺野登氏とウッフェ・エルベック氏の講演から、今後の世界に必要な人材と組織の在り方について紹介いただきました。後編では産総研デザインスクール共同設立者の小島一浩氏の講演とパネルディスカッションの様子から、イノベーションを牽引する人材育成のヒントと、活躍できる組織づくりを探求していきます。

前編の様子や登壇者のプロフィールはこちらからご覧ください▼

技術を社会実装させるための包括的なスキルを学ぶ場「産総研デザインスクール」

講演パートの最後は小島一浩氏より、産総研デザインスクールでの経験から得た知見と、Will人材を育てていくプロセスを紹介していただきました。

産総研デザインスクールでは、社会実装に必要なスキルを包括的に学びます。ダブルダイヤモンドモデルといったデザインメソッドだけではなく、デンマークのKAOSPILOT*が実践しているCreative Leadershipといったリーダーシップスキルも取り入れ、社会実装に必要なマインドセット、プロセス、メソッドを網羅していることが大きな特徴です。

現在は産総研デザインスクール卒業生が社内で新しいプロジェクトをスタートさせる事例も増えてきています。紺野氏が提唱した「ダイナモ」に近い人材が産総研デザインスクールで学びを得て、企業で活躍しているのです。

*KAOSPILOT…デンマークにある起業家を育成する学校。今回のゲストであるウッフェ・エルベック氏が創立した。

産総研デザインスクールで得た「意志と行動の重要性」

小島氏は産総研デザインスクールでの7年間で得た大きな知見は「意志と行動の重要性」だったと振り返ります。

小島氏:本来、デザインメソッドを学ぶ際はプロジェクトに携わる人のWill(自分の意志)は登場しません。しかし、私は産総研デザインスクールを運営していくなかで、人を巻き込み社会実装していくプロジェクトをやり遂げるためには、プロジェクトに携わる人の明確な意志である「Will」が必要であることに気づきました。

Willは単なる自己実現ではなく、超越的自己実現の欲求を指しています。超越的自己実現の欲求とは、マズローの基本的欲求の階層に登場するもので、「こうありたい」という自己実現の先にある「社会に関わるもの人として貢献していきたい在り方」という拡大した自己実現欲求のことです。

私は Willは誰しもが根源的に持っていると考えており、問題はWillをどう育てていくのかにあると考えています。

小島氏の知見を反映し、産総研デザインスクールでは参加者のWill開発にも注力しています。具体的な方法としては、参加者の内側から沸き起こる衝動である「インナーニーズ」と社会から求められることを指す「アウターニーズ」を発掘し、重なり合うところを探しながら、自分のWillを見つけていきます。

「最初は大きな目的やWillがなくてもいい」と小島氏は強調します。産総研デザインスクールでさまざまなことを体験し、今まで出会わなかったアウターニーズに出会うことで、自分のインナーニーズが洗練され、Willに変わっていく。産総研デザインスクールではあくまでも参加者にあるものを磨いていくスタンスでWillを培っています。

経験を積極的に奨励し、内省を促す組織がWill人材の活躍を後押しする

産総研デザインスクールでは経験学習モデルを参考に「為すことによって学ぶ(Learning by Doing)」スタンスを重視しています。自分で体験し、内省をして教訓化し、もう一度行動していく。このようなサイクルを回すことで、自分で知識やノウハウを構成していく手法を採用しています。

この手法は運営者から学びを提供するものではないため、運営者の想定外のことが起きることもあります。それでも、参加者がその場から何を学んだのかを引き出すサポートすることで、参加者にとって本当に血肉になる実践的な学びを生み出しています。

小島氏は経験から自分の学びを構成していける環境が、企業でWillを持った人材を育てる上で必要なのではないかと指摘します。

小島氏:産総研デザインスクールの卒業生が活躍している事例から伺えるのは、必ず組織の支援があるということです。Willを持った人材が企業で活躍するためには、組織やマネージャーが失敗を含めた経験を奨励しつつ、経験の後に何を学んだのかを内省するサポートが必要です。

経験をして終わりではなく、そこから学びを生み出す内省までサポートする環境がWillを持った人材を育てていくのではないでしょうか。

手法を一方的に教授するのではなく、あくまでも自分で経験し学びを生み出していく。小島氏のコメントは主体性のある学びを作り出せる環境をどのように用意するのかが、Will人材を育てる重要な要素であることを示唆しています。Willを持った人材が生まれ、活躍できるかどうかは組織も大きく影響しているのです。

システム移行で起きる反発にどう対抗する?

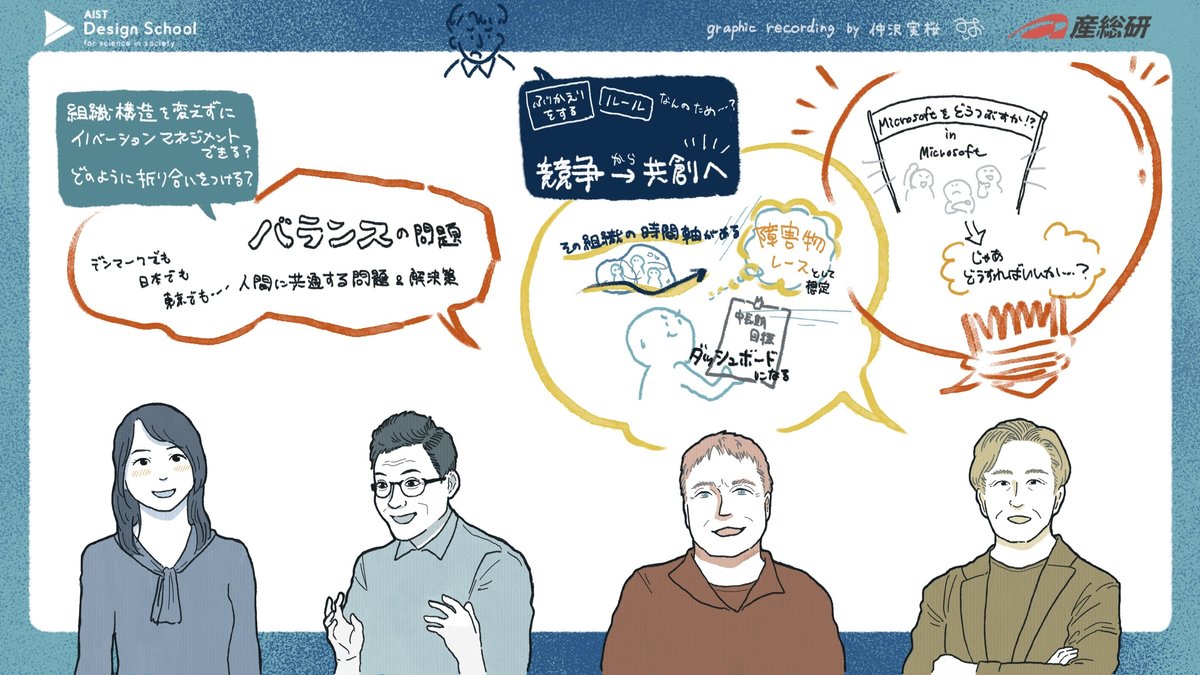

小島氏の講演を終え、シンポジウムはパネルディスカッションへ。株式会社Laere代表の大本綾氏をモデレーターに迎え、紺野氏とウッフェ氏、小島氏の4名で対話を行いました。

最初に大本氏がウッフェ氏に対し「新しいシステムへ変化させていく中で、どう反発勢力と向き合えばいいのか?」という質問が投げかけられました。ウッフェ氏はガンディーの言葉を引用しつつ、反対勢力に対抗するために仲間を作っていく重要性を指摘します。

ウッフェ氏:自分が行動したことに対して反発する動きに出会った時、私はいつもガンディーの言葉を思い出します。彼は「反発勢力は最初に無視をして、次に笑い者にする、そして戦いに挑み、最終的には勝つ」という言葉を残しています。

最終的に勝つと信じていても、変化をもたらすことは決して容易なことではありません。ではどうするか。まずはパートナーを見つけることが大切です。新しい変化は1人では生み出せません。いい時も悪い時も一緒に連れ添って、旅を続けられる人を1人でもいいから見つけることです。そして、コミュニティをつくること。共感してくれる人を集め、組織を少しずつ作っていくことで、粘り強く対抗し、最終的に勝つところまで辿り着けると私は考えています。

1人で対抗しようとせず、まずは信頼できる人を増やしていく。それは新しい変化はひとりで起こせるものではなく、人々の行動と熱量によって生み出されることを意味します。だからこそ、今後はスキルだけで集まった組織ではなく、人が共感し参画したいと思える組織をいかに作るかが非常に重要になるのです。

既存の経営システムが変化することが日本のイノベーションを後押しする

講演では日本企業が持つ課題が浮き彫りとなってきましたが、イノベーションにおいて日本が持っている強みはあるのでしょうか。「日本の強みは何か?」という質問に対し、紺野氏は「伝統と革新の両軸を持ち合わせているところ」だと話します。

紺野氏:日本企業の強みは伝統と革新の両立にありました。いざという時に自社の強みを革新的に出せるポテンシャルがあることだと思います。現在、世界のイノベーションのフロントラインにいるのは100年以上の歴史を持つ伝統的企業で、伝統的企業が持っている土台を日本企業も持っています。だから日本企業に大きな可能性は秘められています。

紺野氏は日本企業のポテンシャルを引き出すためには、既存のマネジメントシステムを社会に合わせて変化させる柔軟性を持つことだと続けます。

紺野氏:多くの日本企業は、中期経営計画などを通じて自分の事業を取り巻く環境を自分で計画できると思っているようです。しかし今の世界は複雑に変化をしていくため、自分たちで事業環境を予め計画することなどできません。だから外的変化から常にフィードバックを取り入れながら進めていく必要があります。

つまり、マネジメントシステムが現在の複雑な世界に適応できるよう、試行錯誤型のシステムを取り入れ、自分たちに合う形を見つけていくことで、おのずと日本でイノベーションは起こるのではないかと考えています。新規事業を作ることだけがイノベーションではなく、それを受け止める既存のマネジメントシステムも変化が必要です。

イノベーションとは新しい事業をつくることだというイメージがあります。しかし、事業をつくっても成長させていくためには既存のマネジメントシステムとの折り合いが必要です。日本企業の根本から変えるのではなく、持ち合わせている強みを活かしつつ企業の在り方を時代に合わせていく努力が求められます。

階層型組織でも柔軟性を取り入れることは可能

続いて、小島氏から紺野氏に対し「日本の企業は階層型で最適化されており、国際的に比較しても日本人は不確実な状況を回避したい特性もあるなかで、どうやってWillのある人材を育てていくのか?」という質問が投げかけられました。

紺野氏はこの問いに対して「従来の組織論にとらわれない柔軟な場づくりが必要である」と言います。

紺野氏:会社のロジックで組織構造を考えてしまうとうまくいかないことが多いですが、開かれた場を生み出すことで戦略も自在に変化していきます。階層性と自律性を柔軟に行き来できるようにするために場が有効なのです。階層化して固まってしまった組織でも、どのように柔軟性を取り入れていくのかを考えるかが重要です。

ウッフェ氏が提唱しているような魚網型組織は海外の軍事組織で類似のものが取り入れられています。軍事組織のような階層が明瞭な組織でも、魚網型組織はルールさえあれば運用できる。だから、既存の組織論にとらわれない場をどう作っていくのかが、Willのある人材が活躍できる環境に直結すると思います。

会社の方針にアプローチする前に、まずは場を開いてみること。それはウッフェ氏が話した「仲間をつくること」に通じるものがあります。組織論や方針を考える前に、まずは柔軟に対応できる場づくりを探索することが、Willのある人材が活躍できる環境づくりにつながっていくのです。

安定とイノベーションのバランスをどう取るのか?

先ほどの質問に対し、ウッフェ氏は「私たちは国や地域特有ではない同じ課題を持っている」と強調します。

ウッフェ氏:今私たちは日本と北欧を区別して話していますが、私は根本的には同じ課題を持っていて、つながっていると思っています。要は、安定を求める視点とイノベーションを求める視点のバランスをどう取るのかという課題です。

実際、私たちが話していることは国特有の問題と括れるものではなく、もっと多様だと思います。未来への不安、気候変動への不安、社会への不安といったものはどの国や地域に住んでいても共通して持っているものです。

今議論したトピックをもっと深掘りをすると、人間のレベルで私たちは同じ課題を持っていると思います。私たちは同じ地球に住んでいるからこそ、日本の問題とデンマークの問題もつながっている。それに対応する課題も然りだと考えます。

ウッフェ氏のコメントは私たちが直面している課題は普遍的なものであり、まだ明確な答えは提示されていないことを示唆しています。現代に求められているイノベーションは、新しいバランスポイントをどう見つけていくのかという試みでもあるのかもしれません。

だから目的を明確に持ちつつ、周りを巻き込みながら新しい価値を実験し続けられる「Willのある人材」が求められ、その実験をフィードバックとして受け止めつつ、柔軟に変化できる組織がイノベーションにおいては必要なのではないでしょうか。

シンポジウムの一部はここまでとなります。次回はワークショップ編として、特別シンポジウムの二部で開催されたWill開発ワークショップの様子を紹介します。

シンポジウムでキーワードとなっていた「Will」はどのように見つけていくのでしょうか。自分のWillを見つけてみたい方や、産総研デザインスクールの授業風景をもう少し知りたい方はぜひチェックしてみてください。

執筆:外村祐理子

グラフィックレコーディング:仲沢実桜