開発ストーリー#8 ブランドの核となるBRAND DNAをつくる

壁を傷つけずに、好きな高さに美しい空中棚を取り付けられる「AIR SHELF(エアシェルフ)」。 このnoteでは、AIR SHELFができるまでのブランドストーリーを具体的に発信していきます。

みなさん、こんにちは。

AIR SHELFのブランドマネージャーを担当している大川です。

前回までは、投資判断またはプロダクトのブラッシュアップのために行ったコンセプトテストについてご紹介しました。

今回は、ブランドの要素(=BRAND DNA )を作っていく過程をお伝えします。

あたらめてブランドとは何でしょうか?ブランディングとの違いは?

私なりに定義すると、ブランドはユーザーの心の中に醸成される、「企業やプロダクトから提供される独自の意味」であり、ブランディングは、「その独自の意味」をユーザーの心の中に醸成していく活動なのではないか、と思っています。

ブランディングは、一昔前までは企業の一方的な活動とされてきました。しかし、SNSが普及し誰もが情報発信できる現代では双方向の活動だと理解するべきと考えています。

そのため、ブランドの要素を言語化するということは、「どんな”独自の意味”を提供したいか」「どんなユーザーとコミュニケーションをとっていくのか」を言語化することと言い換えることができます。

ブランドストラクチャーとユーザーペルソナ

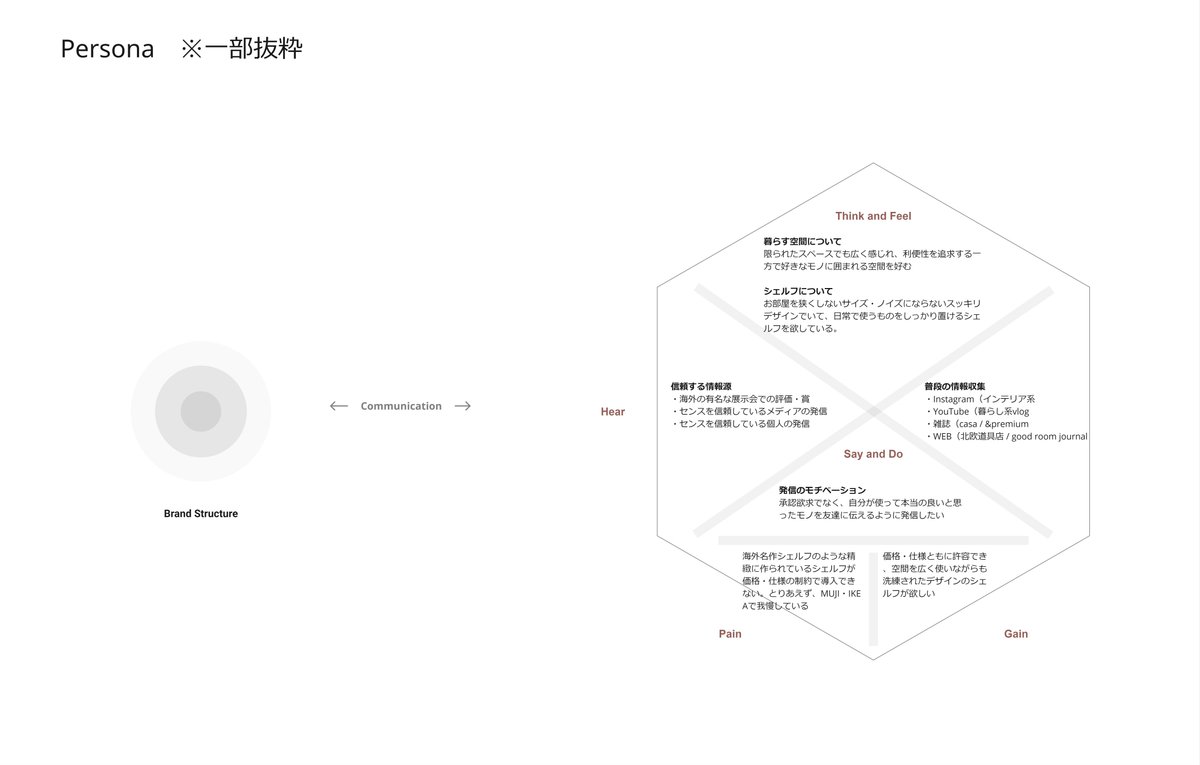

では、どのように言語化していったのか。私たちは、「どんな”独自の意味”を提供したいか」をブランドストラクチャー(Brand Structure)、「どんなユーザーとコミュニケーションをとっていくのか」をユーザーペルソナ(Persona)としてまとめました。それが以下の図です。

この内容を作成するため、チームメンバーで長く議論してきましたし、現在のものが完成だとも思っていません。

とはいえ、上記の要素は、ブランドネームを考えるのにもパッケージを考えるのにも、WEBサイトの構成を考えるのにも、もちろんこのnoteを書くのにも重要な指針となりました。まさに、私たちのDNAです。

これがあることで、メンバーの個人的な価値観をぶつけ合うのではなく、「AIR SHELFにとって・・・」と枕詞がついた状態で議論することができます。

ブランドストラクチャーを定義する

ブランドストラクチャーとユーザーペルソナの作り方ですが、どちらかを最初にかため、両方の要素を行きつ戻りつしながら決めていくことが一般的です。

AIR SHELFの場合は、ブランドストラクチャーをTakramさんが、ユーザーペルソナを平安伸銅工業が主導して作成しました。

ただし、ブランド要素を構築していく前に、「ユーザーは今の時代に何を求めていて、そこに対してブランドが提案したい、もしくは提供できる、独自の意味は何だろうか?」という大前提をメンバー間で目線合わせすることは非常に重要だと思います。

実際に、この目線合わせに多くの時間をかけました。

ミッションはスタンス

ブランドストラクチャーは、世の中に提供したい価値観についてまとめています。中心が、Mission / Vision / Conceptで、ブランドのコアになる部分。そのコアな部分によって作られたプロダクト・サービスが、ユーザーに提供する便益(良いこと)、これを、Valueで定義しています。

さらにその周りには、ユーザーとのタッチポイントにおけるブランドの振る舞いを定義した、Brand PersonalityやTone of manner、Tone of Voiceがあります。ブランドコアから徐々にユーザーとの関わり方を定義していくイメージです。

一番の核となるブランドのMissionを考える際は、AIR SHELFのことだけではなく、「そもそも棚ってどんな存在なんだろう?棚があると何が良いのだろう」というところから考えました。

色々話し合って出てきた答えは、「Good Shelf , Good Life / 心地よい棚が、心地よい暮らしをつくる」です。棚は、机や椅子などの家具とは違い、そこにモノを置いたり動かしたりと言った、人と家具と間で頻繁にコミュニケーションを行います。

「何を置こうかな?」「どこに置こうかな?」「置くものの配置をこう変えてみたらどうかな?」「あ、なんかいい感じになった!」など。

まさにその人の個性が一番表現される場所ではないか、と私たちは考えました。

私たちは、Missionを「こういうスタンスを取る」と定義しています。ユーザーや社会にどういった価値を提供するのか、という一般的なミッションとは少し異なるかもしれません。

これは、そのミッションがユーザーにとって正解かどうかを探るのではなく、まずはブランドがスタンスをとってその上で、ユーザーとコミュニケーションをとっていきたいという思いからきています。

自分たちは、「心地よい棚がある暮らし」が良いと感じているので、一人でも多くの人に共感をして欲しい。そのために、プロダクト・サービスを作って、ユーザーにあまり意識されていなかった、新しい喜びを提供したいと考えているのです。

棚が心地よく整うことが、心地よい暮らしにつながに違いない。

そのスタンスから、Visionである、「Always Comfortable Shelves / いつの心地よい棚を」という考えが出てきました。

ユーザーの心地よい暮らしを実現するために、置いているときだけでなく、購入前も設置する時も、もちろん使い続けている時も、何より暮らしが変わった時も…いつも心地よいと思える棚を提供することができたら、きっとGood Lifeの実現につながっていく。ユーザーのニーズも参照しながらですが、ブランドの軸を少しずつ固めていきました。

ここで、メンバーの目線が合ったことで、その後のパッケージやWEBサイトといったユーザーとの接点の設計も前向きに議論することができました。そして、conceptを以下のようにまとめています。

ユーザーの何故をペルソナに聞く

ペルソナは、ブランドをただ称賛してくれる存在ではなく、ブランドらしくない行動をした時には、ちゃんと叱ってくれる存在です。

決して自ブランドにとって都合の良い行動をとってくれる存在ではありません。

ブランドの制作者側である私たちがブランドの正しさを評価するのではなく、あくまでユーザーの典型的な言動、ニーズ、感情のパターンを反映したペルソナが、ブランドを評価してくれます。

私たちは、前回のnoteでご紹介した試作展示会で、ユーザー候補の方々とたくさんお話した内容を踏まえて、このペルソナ像を作っていきました。

一般的には、ペルソナは固有名を持つ実在の人物ではありませんが、僕たちにはプロダクトを必要としてくれる人たちの顔がハッキリ見えていたので、あまり細かい定義にこだわらず、ユーザーイメージをすり合わせられました。

製品の発売後には、実際にAIR SHELFを使ってくださるユーザーが存在します。なので、ペルソナも固定的ではなく、これからどんどん変化していく(=解像度が上がっていく)と考えています。

今回のご紹介は以上です。

これまでの平安伸銅工業では、プロダクトが発売してもブランドのコアが言語化されていないことが多かったのですが、今回は丁寧にコアの部分を作り上げることができ、チームメンバーの中にも心からこのブランドを世に広めたいと思う気持ちを醸成できました。

その意味で、Brand StructureとPersonaづくりは、インナーブランディングにも良い影響を及ぼすことを実感できたので、皆さんにも経験をシェアしてお薦めさせて頂きます。

次回からは、ブランディング要素のさらに具体的な内容である、ネーミングやパッケージの作成についてご紹介させて頂きます。