【ルネサンス】第三回 盛期ルネサンス

西洋美術史

皆さん、こんにちは、前回5月12日の記事で、西洋美術史、ルネサンス第2回、「北方の初期ルネサンス」を紹介しました。

ファン・エイク兄弟の油彩技法など現代にも使がる技法や、カンパンの日常における受胎告知など、日常を重視する北方の初期ルネサンス特有の絵画も誕生しました。

さて、今日は西洋美術史、ルネサンスの第3回「盛期ルネサンス」を紹介します。ダヴィンチやミケランジェロなど多くの偉人が活躍した時代でもあります。

全体から見た、今回紹介する時代位置

西洋美術史には以下の分類があります。

① 古代美術

② 中世美術

③ ルネサンス

④ バロック・ロココ

⑤ 近代美術

⑥ 現代美術

③ルネサンスは以下の分類があります。

1. 初期ルネサンス

2. 北方の初期ルネサンス

3. 盛期ルネサンス

4. ヴェネツィア派

5. 盛期北方ルネサンス

6. マニエリスム

今回は、3.盛期ルネサンスを紹介します。

まとめてみたい方は、マガジンに「【美術】知っているとちょっと格好いい」に今まで投稿した分はまとめているのでそちらでまとめてご覧ください。

それでは盛期ルネサンス美術を見ていきましょう。

盛期ルネサンス

年代:1500~1530年

地域:イタリア

特徴:長く西洋美術の完成期とみなされる

このわずか30年間はレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといった稀代の巨匠が輩出された特異な期間だ。

ルネサンスは古代を規範とするところからスタートしたが、この時代の芸術家たちは古代や自然といったものを凌駕する芸術世界を作り上げた。

それまでは「職人」的な立場だった画家や彫刻家、建築家らが「芸術家」として意識を持ち始めたのである。

『サン・ピエトロ大聖堂』 (ヴァチカン市国)

ラファエロ・ミケランジェロ

ルネサンスが産声を上げたフィレンツェは「花の都」から「芸術の都」へと様変わりした。しかし、芸術を支えたロレンツィオ・デ・メディチの死後、代わりに舞台になったのが、ローマとヴェネツィアであった。

教皇庁はローマ再建を目指し、芸術家を呼び寄せる。ユリウス2世はサン・ピエトロ大聖堂建設のためにラファエロとミケランジェロを起用した。こうして、ローマにおける古典主義芸術が花開いたのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチ

『最後の晩餐』 (イタリア・ミラノ)

レオナルド・ダ・ヴィンチ作

『サルヴァトール・ムンディ』 (個人蔵)

レオナルド・ダ・ヴィンチ作

万能人レオナルド・ダ・ヴィンチ

『モナ・リザ』『最後の晩餐』などを生み出したレオナルド・ダ・ヴィンチは、今でこそ有名だが、フィレンツェやローマといった芸術の中心ではなく、文化的な後進国であったミラノで活躍したため、同時代に与えた影響はミケランジェロやラファエロほどのように大きくはなかった。

『最後の晩餐』では、大きな身振りによって説得力のある物語性を表現した。裏切り者のユダはすぐわかるように描かれていないが、注意深く観察すると、一人だけ会話に加わっていない、テーブルに肘をつく男がそれだとわかる。

レオナルドは「ものに輪郭は存在しない」という言葉を残している。それを表現するために生み出した技法が「スフマート」いわゆる「ぼかし」であり、薄く溶いた絵の具を重ね塗りて明暗によって、やわらかくものを浮かび上がらせる。スフマートが最もよく表れている作品が『モナ・リザ』や、近年再発見されてオークション市場最高値を記録した『サルヴァトール・ムンディ』である。

レオナルドは極端な遅筆で、現存する絵画は15点ほどしかなく、その多くは未完成である。物事を深く考えすぎ、また非常に飽きっぽい性格だったためである。今でいうADHD(注意欠陥・多動性障害)だったと言われる。

芸術にとどまらず、人体解剖をして解剖図を描き、自然や草花を観察し、天体や水の流れに注目し、爆弾や要塞を研究し、自転車や現在のヘリコプターともとれるものを考案した。

ミケランジェロ

『ダヴィデ』(イタリア・フィレンツェ)

ミケランジェロ作

『ロンダーニのピエタ』(イタリア・ミラノ)

ミケランジェロ作 (未完成)

『最後の審判』(ヴァチカン市国)

ミケランジェロ作

ミケランジェロはメディチ家がコレクションしていた古代彫刻から学んだが、同様にメディチ家の保護下にあった新プラトン主義の学者たちからも大きな影響を受け、石の塊から神の意志を開放することが彫刻であると考えた。創造は神の所業だが、芸術家は彫刻という手段で神の御業にならえるというわけだ。

レオナルド・ダ・ヴィンチが芸術と科学をリンクさせようとしたのに対し、ミケランジェロは芸術にのみそのエネルギーを集中した。病に倒れる前日まで、制作に熱を傾けていたいわれる。

ラファエロ

『アテネの学堂』ラファエロ作

『小椅子の聖母』ラファエロ作

『キリストの変容』

ラファエロ制作、弟子が完成させた。

ラファエロは、西洋美術史上、最大の巨匠であり、最高の天才である。

自然な人物表現や巧みな画面構成といった盛期ルネサンスの様式を短期間で実現した。レオナルドやミケランジェロをはじめ、古代彫刻やそれ以前のルネサンス芸術を意欲的に吸収し、自分の糧とする天才であった。『アテネの学堂』『聖ペテロの開放』などのヴァチカン宮殿の壁画群(スタンツェ)は、見事な群像表現によって、その後の歴史画に決定的な影響を及ぼし、完璧なまでに調和がとれた彼の様式は19世紀にいたるまで美術の絶対的規範(カノン)として各国のアカデミーで熱心に学習された。

突然死により弟子たちに制作が引き継がれた『キリストの変容』には、マニュエリスムやパロックの萌芽も見られる。

コレッジョ

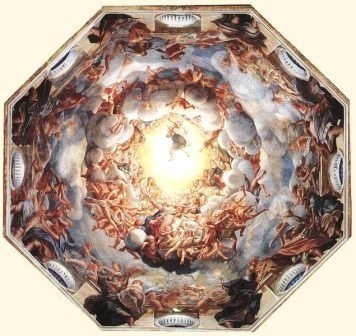

『聖母被昇天』(イタリア・パルマ大聖堂)

コレッジョ作

『キリストの生誕』別名『夜』

コレッジョ作

コレッジョは北イタリアのパルマで活躍した。ラファエロやレオナルドの影響を受け、やわらかく優美な画風を確立。

『キリストの生誕』はキリストから発する光が周囲を照らす夜景がの傑作である。代表作であるパルマ大聖堂の天井が『聖母被昇天』は、聖母マリアの魂と肉体が昇天し、天使の乱舞する壮大な天国の情景であり、下から見上げる効果(ソッティンス)や虚構の奥行き(イリュージョニズム)は、百年後にローマで流行する盛期バロックの天井画の先駆となった。

以上が、盛期ルネサンスの紹介です。

30年の間にこんなに優れた作品が生まれました。特にやわらかな表現、スフマートの発展も目覚ましいですね。

次回、美術編はルネサンス第4回「ヴェネツィア派」の紹介をします。

次回もお楽しみに。

P.S.

ついに、ついについに、盛期ルネサンスを紹介できました。天才たちの30年間!

盛期ルネサンスはこれまでの絵画を昇華させて、その後400年くらい最高の時代と呼ばれますしすごい。

でも、『モナ・リザ』の新たなスフマートの画法、ミケランジェロの優美でいて、写実的な『最後の審判』、完璧な美しさが表現したラファエロ。

ラファエロのやわらかくて優美で美しいですね。なんかダヴィンチやミケランジェロほど知られてないような気もするけど、すごく絵画において天才呼ばれるだけありますよね。

コレッジョはじめて知ったけど、いいかな~。

『聖母被昇天』の天井画見てみたい

『夜』も明暗のつけ方が素敵!

バロックの先駆にもなったって、ますます好きになる。

最後まで読んでくれてありがとう♪

盛期ルネサンスまとまるの時間かかったけど、楽しかった。

Aika