1. 三歳までに何気なくしていたことや好きを振り返ると、人格の真髄や天命が視えてくる。

赤裸々半生。今、あるがままに弱さや痛みを抱きしめる。

直近の数年間、何をしていたのか。

汝自身を知れ。一燈照隅、萬燈照国の思いを胸に、ひとりひとりの心の平和、ひいては世界中の安寧を願い、自己および他者の心に丁寧に繊細に寄り添うことに集中し続けておりました。四無量心(慈悲喜捨の心)を育み、四苦八苦を自然の理として受容し、あるがままを観察し、諸行無常、一切行苦、諸法無我を体感しながら、涅槃寂静に向けて精進中の身でございます。

まるでバームクーヘンのような分厚い層の滞りを、心と身体の内に纏っている凡夫。どなたでも多かれ少なかれ、心の内に苦しみを感じておいででしょう。病による苦しみ、老いによる苦しみ、死を恐れる苦しみ、嫌いな人との出会いによる苦しみ、愛する人との別れによる苦しみ、求めても得られない事を求めてしまう欲から生じる苦しみを。これらのひとつひとつを丁寧に受け止め、手放していく旅を歩んでおります。

小学生時代から、所属を手放した四年半前まで、そして、一年前まで、心のあちらこちらに痼りが蔓延していたようです。いえ、今、この瞬間にも、心を清らかに整えようと勇壮に歩んでいる素粒子の塊が、心身の内に存在しているのを感じます。どのようにして、心に歪みが生じていたのでしょうか。どうして、これまで気がついてあげられなかったのでしょうか。過去の状況や経緯、流れを丁寧に偲んでみると、鍵がありました。この物語では、その手懸かりとなる生まれる前の時点から紐解いて参ります。本作を手に取られた方が、登場人物の弱さや痛みに自然と共感していく中で、ご自身の心の内にある過去の苦しみや痛み、弱さを受け止め、共感し、奥深くにある傷が自然と癒やされ、苦から解き放れるきっかけとなればと願って。

コラム:「無知の知」と「無知の恥」

本筋に入る前に。前座にて、大旨をすこしばかり。

人は、見たいものを見たいように見る。聞きたいものを聞きたいように聞く。自分に都合のよろしいように。

山へおさんぽに向かった、ある日のこと。駅に着くと、バス停に貼られていた時刻表が、調べていたものと異なっていたことに気がついた。それを見て、二人はよろこんだ。バスに乗ることを諦めていたのに、10分後にバスが来る!とおもったからだ。ひとりは念の為、駅員さんに確認した。もうひとりは、その言葉を鵜呑みにした。十分後、目の前を通り過ぎていったバスは、異なる方面行きだった。

あれ、、とおもいながらも、二人は多かれ少なかれこの事態や“違和感”を予想していたことにも気がつく。なぜなら、半年前にもおなじ時刻表を見ていて、この方面のバスが二時間に一本、一日五本のみの運行と認識していたからだ。前者は、駅員さんの説明が悪い、バス停の時刻表の書き方が優しくないと、山道を歩きながらも嘆き続けた。後者は、そもそもバスが来るものだとおもっていなかったのでがっかりすることはなく、己の浅はかさをただ見つめるのであった。相方の癖を認識しているゆえに、相方から駅員さんへの確認の仕方が適切ではなかった可能性があることも想定の範囲内にもかかわらず、都合よく鵜呑みにして再確認をしなかった“選択”や、駅員さんといえど人間ゆえに完璧ではないにもかかわらず、都合よく思い込もうとした“選択”(その駅員さんの精通度の判断がつかない中で、制服を着ているから間違っていないだろうと判断した)。己を見つめている中で、さらに気がつくことがあった。普段より、相方の癖「見たいものを見たいように見て、聞きたいものを聞きたいように聞く癖」を解すのは本人にとって大きな試練であるとおもっていたが、まさか己にもその癖があるとは思いもよらなかったのだ。この状態こそが、まさにその癖そのものである。“人の振り見て我が振り直せ”。

己の浅はかさを、非難することなく憐れむことなく愛おしむことなく、丁寧に繊細にただあるがままに観る、智慧を持って観る。これが、私の歩み方でございます。

さて、ここから物語のはじまりでございます。

“環境”そのものである“家族”の人物像やそれぞれの状況。

私が母のおなかの中にいた頃、小学校教諭を務めていた母は、いまの私と同い年。すこし年上の父は、医師になることを志していた医学生であった。父は以前、ある大手企業の中枢を担う東北や北海道にて、専門であった衛生工学に関する仕事に励んでいたが、兄の出産に伴い方向性を変えることを決め、一緒に暮らしはじめたのである。決して金銭的余裕があるわけではなくギリギリの生活の中で、築七年のシャワーが付いていないようなマンションの一階に暮らす、三人家族であった。六歳上の兄は、保育園の年長さん。学生として勉学に勤しみながらも家にいる時間が比較的長い父と共に過ごせる生活。小さな男の子の目に映る家族の絵はどのようなものであったであろうか。妹となる私の誕生をどのように受け止めていたのであろうか。

私を取り巻く環境そのものである“家族”の人物像に触れていきたい。両親は大学時代に出逢い、大恋愛を経て、数年後に結婚。六、七年間は、遠距離生活を送っていたようだ。四十年以上経った今も仲睦まじい。四人姉弟の二人目として生まれた母は、当時も今も、最愛の夫である父を「彼(彼氏)」と呼ぶほど愛し、「大好き、愛してる♡!」、「こどもたちは私たちの愛の結晶なんだよ♡」といった言葉を頻繁に口にし、自作の歌を唄いながら愛情いっぱいに注ぐ、光輝く目をした表現豊かな可愛らしい少女のような人。演劇や狂言の舞台、コーラス、書道、油絵を描くなど、自己表現を主とした活動に精を出す。また、太極拳や茶道を妹と習ったりと、興味分野は幅広い。表現の幅を拡げたい情熱からくるものであろう。大学にて児童文学を専攻していた彼女は、私が小学一年生の頃より小学校や地域の催し会からご依頼を受け、様々な機会で絵本の読み聞かせの活動を行っている。最近では穏やかさが高まっているが、喜怒哀楽の感情表現が非常に豊潤な彼女。彼女の人生そのものが喜劇や悲劇といった舞台作品であり、私は一役者として登場しては阿吽の呼吸でつっこみ、テンポを整え共演しているかのよう。生まれてから32年を経た今では、そのように母の存在を客観的に観ている。

二人兄弟の一人目として生まれた父は、清廉潔白、公明正大、品行方正、文武両道、質素倹約。公私の境がなく、超のつく真面目で、志高く、正義感や意志、自制心が強く、穏やかで、自転車修理から防災対策までひとつひとつを丁寧に適切に器用に対応する。小学生から高校生まで無遅刻無欠席、人望が厚く、生徒会長を務めた彼は、爽やかで清潔感が漂い、明るく時に情熱的でやさしく笑う、聖人君子のような人。父についての印象的な記憶といえば、幼少期からよく耳にした格言のような言葉たち。「品格は一日にして成らず。謙虚さを忘れずに。」「愛華たちが決めたことを一生懸命がんばらないのなら、お父さんはごはんを食べられない人たちへの寄付にお金を使いたい。」「食べられるだけで贅沢だ。」成人式で歴代譲り受けた着物を着るだけでも「そんなのは贅沢だ。」と言って、妹も私も反対された想い出がある。己の未熟さゆえに、父の想いの根底にある尊さや崇高さが理解できず、苦しみ足掻いた期間は長かった。が、着々と自己の内にその想いが育まれているのを感じる。このような父と母を両親にと選び、遥か彼方よりやってくる私の物語のはじまりである。

もうひとり、私を物語る上で欠かせない人物に兄がいる。両親の背中を見て育ったゆえか礼儀正しく、志事(仕事)熱心な母のつながりで、家族以外の大人たちや年上のお兄さんお姉さんたちとも過ごす時間が多かったゆえか大変物分りが早く、本当に心優しく、しっかりしていて気が利いて、時間があれば本を読み耽るおとなしい少年であった。母から愛を十分には受けていたとは思うが、お利口な少年は母の生徒たちを羨ましく思いつつも、構ってとも甘えたいともなかなか言えず、淋しい想いを巡らせていたのであろう。ある日、切なげに「お母さんは、いつになったら僕ひとりのお母さんになってくれるの?」と問うた五歳児。胸が締め付けられる思い。そんな矢先に妹ができることを知った彼は、よろこびつつも多少の戸惑いを感じていたのではないだろうか。

愛の結晶として、生を受ける。

私が生まれる前、小学校低学年の担任であった母には、相棒として同学年を担当する、年下の同僚がいた。奇遇にも、私と同級生となる子を二人目に出産する予定となった彼女には、責任感が未だ育まれていなかったゆえか、ほとんどの仕事を放棄していたようだ。彼女が相方に対してもうすこし、配慮や敬意、誠実さ、おもいやりをもってくれていればと、願うばかりであるが、彼女も彼女なりの理由でいっぱいいっぱいであったのであろう。一方、あほ真面目くそ真面目と言われていたほど、幼少期から真面目を絵に書いたような性格で、男女問わず人気者で学級代表に選ばれていた母は、人を大切にし、生徒や親御さんより心から慕われていた。責任感が非常に強い彼女は、相方の分の業務もその責任も受け取らざるを得ず、業務量が二倍に増えた負担による過労で、心身が疲労状態であった。

母のおなかに宿借りしていた頃から私は、母が苦しむ声を聴いていたのかもしれない。身長143cm、体重34kgという小柄な彼女が、踏ん張って背負っていた重みを全身で感じていたのであろう。予定日より二ヶ月も早く出てこようとしたのである。すこしでも早く、母をゆっくりさせてあげたい!と叫んでいたのかもしれないね。切迫早産で、母子共に命の危険が伴う状況となり、緊急入院。娘と自分の身にのしかかる大きな不安を感じ、愛する小さな息子と離れることで寂しい思いをさせてしまう状況に憂い、毎日涙したとのこと。夫と息子が病院を横切る際に聞こえる、「お母さーーん」と叫ぶ声が、なんとも切なかったようだ。

丸一ヶ月間の入院を経て、妊娠37週2日目の午前9:43、12時間の分娩時間を経て、予定より一ヶ月弱早く、未熟児としてこの世に生を受けた私。兄や従姉妹同様に、当時市民病院で助産師を務めていた母の母、祖母に取り上げてもらう。生まれてはじめて見た人がおばあちゃん、二人目がおかあさんというのは、言葉にするとなんとも感慨深い。女の子をほしいとおもっていた母にとって、念願が叶う瞬間であり、家族一同歓喜に包まれたことであろう。それから体重が安定するまでの十日間、2,290g、51.0cm と小柄であった私は、クベース(保育器)の中で一人過ごした。

愛華。愛する華のように育ってほしい。

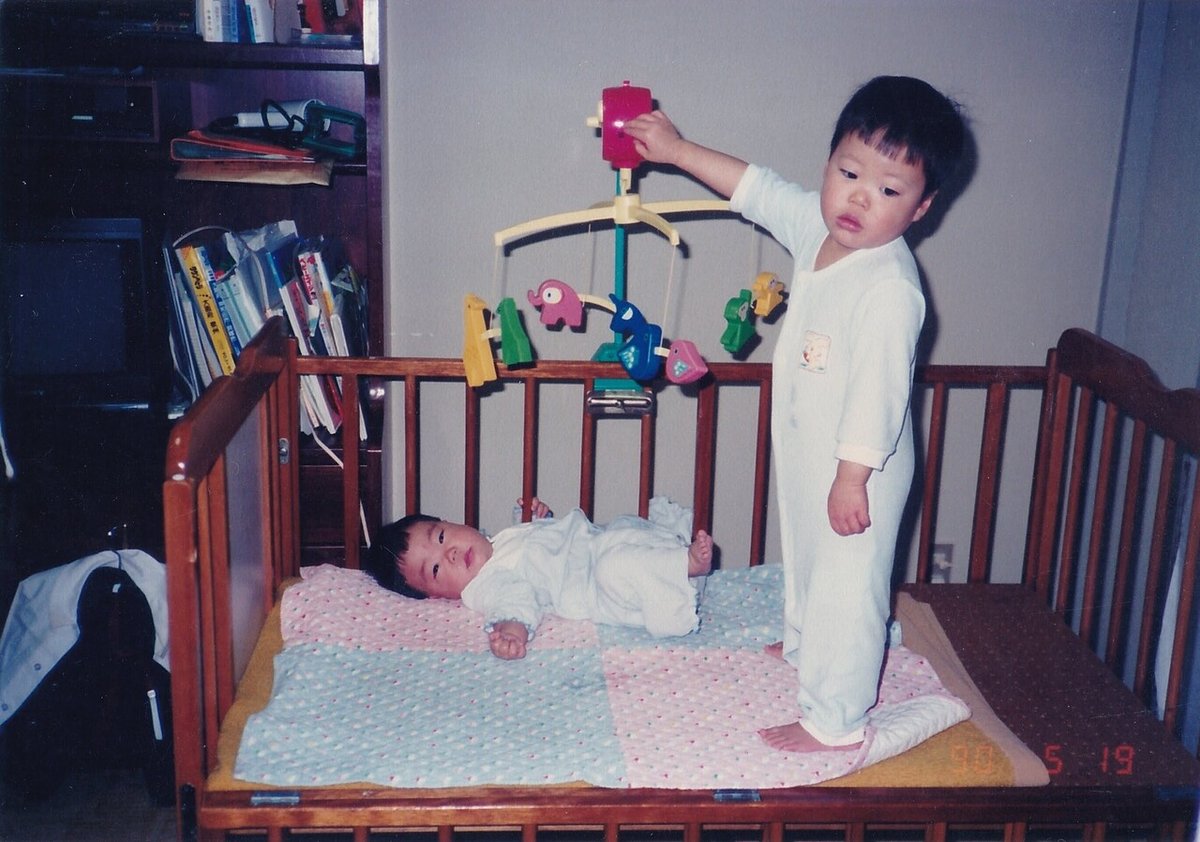

愛華と名付けてもらった赤ん坊。小さな少年にとって、はじめて見るちいさなちいさな身体、生まれたての妹の存在がどれほど不思議であったろうか。「お兄ちゃんになる」という、未だ見ぬ新たな状況にどれほどどきどきしたであろうか。また、育児休暇にて、ようやく母と一緒に過ごせる時間が増えたことで、どれほど心が弾んだであろうか。

生後二ヶ月、母の体調は良好ではなかった。出産に伴い、小さな身に大きな負担がのしかかっていたはずだ。徒歩15分先の実家で暮らす母の両親、夫や息子からの愛や支えに、母子共に救われていたであろう。この頃の記憶は全くと言っていいほどないが、両親も兄も大層可愛がってくれたことが容易に想像できる。どれほど安心や安らぎ、見てもらう知ってもらうよろこびに満たされていたであろうね。このようなぬくもりや充足感を自分のこどもにも与えたいな、と心から感じている。

かわいいかわいいと愛でては、手を差し伸べ続けてくれる、まわりの存在のおかげ様で、順調に育った私は、生後半年弱でハイハイをはじめる。数日後に満一歳を迎える四月一日、保育所に入所。同じ日、教師として母の再挑戦が動き出し、ピッカピカの小学一年生となる兄の新生活がはじまる。施設内ではちっとも泣かず、にこにこして過ごし、一歳と半年で屋外のジャングルジムや滑り台の昇り降りをたのしんでいたそう。入所二週間後、母のおなかの中にもうひとりの命が宿ったことが確定した日、「愛華がはじめて歩いた」との記録がある。妹からサインを受け取ったのであろう、そんな気がしている。生まれてくるこどもたちは、この両親の元に生まれるんだー!と決め、順番に並んでいるというからね。

年子となる妹の誕生。たまらなく愛おしい宝物。

胎内で40週を過ごした妹は、とある日の夜中二時前、自宅にて誕生。最後の出産になると決まっていた第三子は、図らずとも自然分娩で生まれてきた。当時助っ人に来てくれていた、父の母による素人の助産で、四時間の分娩時間を経て、おはようした彼女。目も開かない赤ん坊にとって、はじめて見た顔はおばあちゃん、二人目がおかあさん、三人目はおとうさん。眠い目をこすり開ける幼い兄や姉、へとへとのおとなたちの、よろこびに満ちた笑顔に囲まれる中、堂々のお出ましであった。何をせずとも家族総出で見守られる妹の状況は、30年経った今も、変わらないように感じる。

三人兄妹で最も大きく、私よりも900g以上大きな身体で生まれてきた妹。二人目の際の奮闘を活かし、生まれる三ヶ月前から休暇を取得した母の努力が実を結んだのであろう。母体の心身状態は、確実に胎児の身体に影響するね。兄にとっては二度目、一歳八ヶ月になった赤ん坊にとってははじめて見る、生まれたての妹。タオルにくるまれたしわくちゃの顔や身体。どれほど神秘的な存在であったろうか。よくわからないながらも、どきどきわくわくして、キラキラした目を見開きながら、このあたたかい宝物を愛おしく感じていたに違いない。

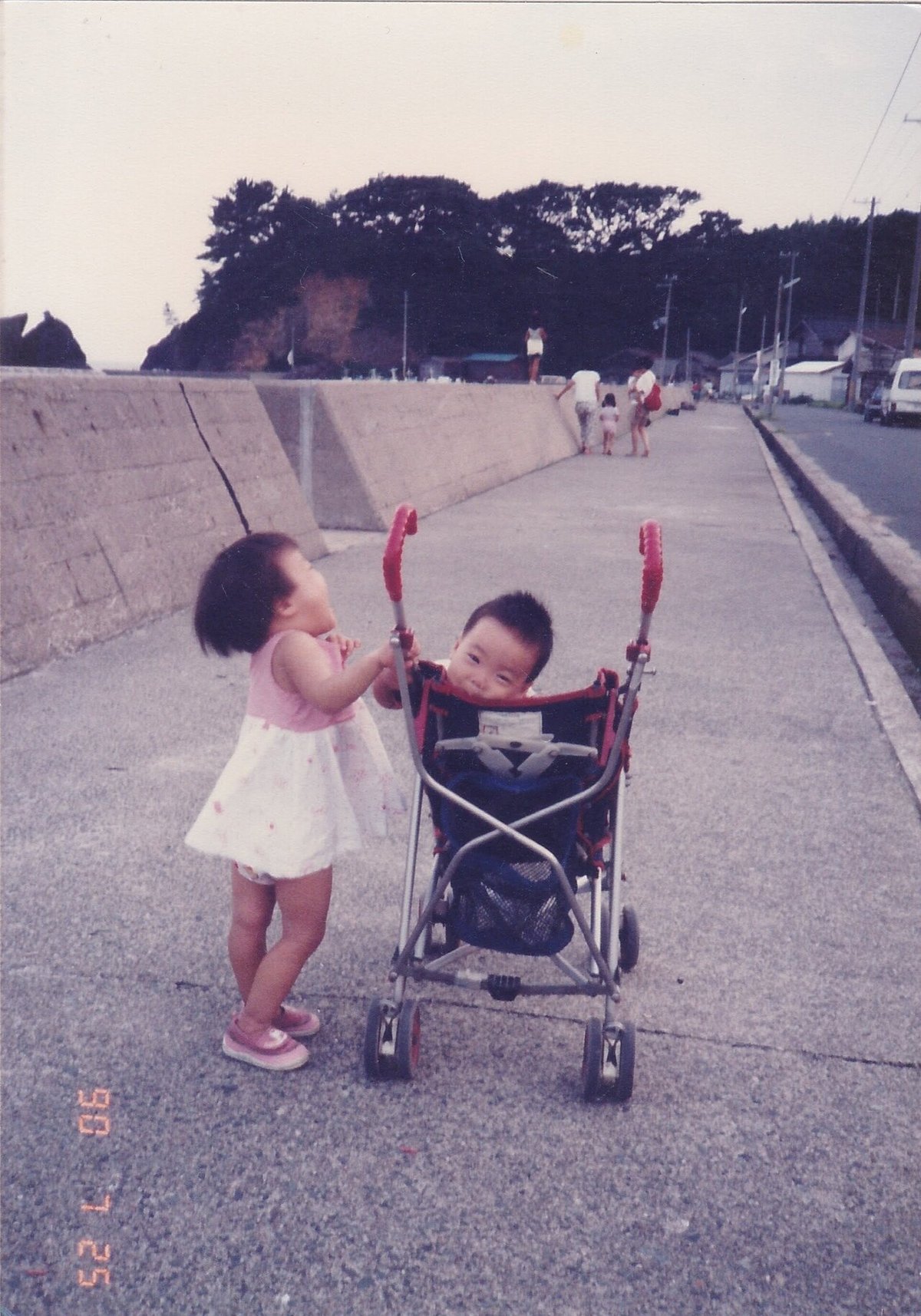

妹が生まれてから十日後、母の入退院も落ち着いた頃、祖母と二人で遠方にある父の実家に向かった私。急に父や母と離れて混乱したであろう、動揺したり不安を感じたであろう、淋しかったであろう。さすがに電車では泣いていたとのことだが、月日が経ち、慣れや心地よさを感じていたのか、現地ではにこにこしながら過ごしていたようだ。また、保育園で学んだ習慣のおかげ様で、自然と銭湯で靴を揃えたり、お洋服を畳んだりしていたことで、おとなたちに「偉いねぇ」と褒めてもらえていたようだ。幼いながらに認めてもらえるよろこびに胸を膨らませていたであろう。誇らしさやうれしさ、親しみや思いやり、あたたかさや励みを感じていたことであろう。祖母が誇らしそうにうれしそうに、母にこの話を伝えていたらしい。こうして約40日間、祖父母や叔父にめいいっぱい愛でてもらう貴重な時間を味わった。

物怖じしない。大胆で明るく積極的なしっかりした幼稚園児。

満二歳になる年、保育園から幼稚園へ。幼子二人を抱きながら、いくつもの園を調べたりお問い合わせしたりお申し込みしたり、受かるかどうかでひやひやどきまぎしたり、惜しみなく力を注いでくれたであろう母には頭が上がらない。全母親の偉大さたるや。

当時の記憶も記録もほとんどなかったため、記憶を喚び醒まそうと、保育所や幼稚園、以前の住まいを訪れることに。母にとっても色濃い想い出の地であるため、「私も一緒に行きたあい♡」という彼女と並んでおさんぽに。幸運なことに、幼稚園では、お世話になった担任の先生や副園長先生ら数名が、「愛華ちゃんのおかあさん?」と母に気づいてくださり、きゃー♡ お変わりないですね、と盛り上がる。すこしお話をお伺いできたり、校舎の中を見せていただけた。「愛ちゃんは、(指定の)鞄と同じくらいの身体で、本当にちいさかったんだよ♡」と、元気いっぱいに慈愛に満ちた笑みを浮かべながら伝えてくださった、30年前の担任の先生。あまりにも可愛らしく愛にあふれた人で、心の美しい人はおいくつになられても色鮮やかな花を纏っているんだなあと、心惹かれ励まされた。まるで母のような雰囲気の人だね、このような先生に見守っていただけたことはこの上ないしあわせだったね、と二歳の自分を浮かべながら合掌した。

母子健康手帳には二つ記録があり、どちらも「物怖じしない」質について記してあった。ひとつ。おなじマンションの五階に住んでいてよく遊んでくれた年上のお姉ちゃんに逢いたくて、一人でスタスタと石の階段を昇り降りしていたようだ。ふたつ。二歳の途中から、幼稚園内にあった公文教室に、自ら(勝手に)(図々しくも)通い出していたこと。後者の情景だけはうっすらと記憶がある。公文教室のガラス扉を右にスライドして開け、さも自分の居場所かのように真ん中辺りにある席に座り、先生たちから紙(公文の用紙)をもらうのを待っている姿。たしか、、とある日。バスが来るまでに空いた時間に、ひとりでバス停付近の園内を探索。人がたくさんいる部屋を見つけて、覗いて、ここはなんだろう? と不思議におもったのであろう。たのしそう、私も入りたい!というおもいで、とりあえず戸を開け、とりあえず座り、とりあえず紙を待った。それが連日続き、先生からのお知らせで両親がはじめて知る。大層驚いた出来事となったようだ。愛を注いでくれる両親、心底かわいがってくれていたであろう優しい兄に、見守ってもらえる安心感を胸に、健やかに育ち、勇敢に大胆になり、なにをしても正解と捉え、我道を貫きやすかったのであろう。

満三歳、幼稚園二年目。祖父にとって最後の選挙活動に奔走する、慌ただしい春。補足すると、母方の初代である高祖父は、優れた事業家で地銀を創り、桐下駄の事業をはじめた人であった。当時は名誉職とされた市会議員も担当。母が幼い頃は、子守をしてくれるねえやさん職人さんと暮らしを共にする、大所帯であったようだ。三代目となった大正生まれの祖父は、下駄が戦後流行らなくなったことで、母が高校を卒業する年に家業撤退の決断を下す。初代から受け継がれてきた“町を良くしたい志”を守りたかったのか、祖父はその直後から古希までの二十年間、五期に渡り市会議員を務めた。毎回、選挙の時期は、個性の強い親戚が一致団結。母はウグイス嬢として朝から日没まで町を駆け巡ったようだ。興味深いことに、父方の父は消防士、母方の親族には教育者や医療関係者、事業者が多く、私たち兄妹は“公”を重んじる家系に育ったのであった。

当時の記録によると、『愛華は明るく積極的で自我の強い子。しっかりしてくれて、今や“愛華お姉ちゃん”と呼ばせる程姉ご肌!? 毎日私と「大好き!」を連発している。「大きくなったら、おかあさんになります」と話してくれている。私を真似て、『てぶくろ』という絵本をほとんどそらで読めている。話しはじめが遅かったのが嘘のよう。好きな遊びはジグソーパズル。トトロが大好きでセリフをほとんどおぼえている。帰宅後には画用紙を出してきて、ぐるぐるお絵かき。』とのこと。公文教室にて、算数に加え、国語クラスにも入所。この頃から姉妹揃ってぬいぐるみが大好きなようで、当時はラブちゃんという大きめの女の子のお人形さんを妹と一緒にかわいがっていた様子。幼い時分からでも女性は、母性を育みはじめるのかもしれないね。

人格の真髄は三歳までの在り方に視える。リトル愛華が True-self であろう。

驚くことに、三歳にして、すっかりと今の人格を備えた小さな姿が目に浮かぶ。名付けて、リトル愛華。それもそのはず。一説には、人格形成の土台が作られる時期は三歳まで、それまでに影響を受けた考え方や価値観はその後十年以上をかけても変えることは難しいとされている。四月四日生まれの私は、日本の教育施設において学年最年長となる状況が多い。同学年の友人と相対して発達が早い傾向にあり、お世話をする役割や引っ張る役割を任してもらいやすかった。年子の妹がいて無意識下で慣れていたこともあり、ますます適任であったに違いない。相対年齢の高低がもたらす、体格や情緒・精神面での発達の差、スポーツでのパフォーマンスや学力に与える影響に関しては、世界中で多くの研究が行われている。

幸いにして、三歳までの時点で、関わるおとなが多く、かつ、関わり方が濃かったことも、私の生育における鍵であったと確信している。両親に加え、母方の祖父母や叔父の家でも日中過ごす時間が増えたり、毎週のように年上の従姉妹たちが遊びに来ていたことで、自分の居場所である自宅以外の場所に行くという感覚に慣れていたのであろう。そして、無意識下で安心を培おうと、いかなる場も新たな自分の居場所として捉えるようになっていた可能性が高い。また、知らない人の輪でも愛を注いでもらえるように、まわりを俯瞰して観察力・洞察力を高めつつ、人懐っこさや愛嬌などの社交性、目を離せない存在となる術を育んでいたのかもしれない。

加えて。満一歳からの保育園入所、父方の祖父母・叔父との一時的な同居、翌年には幼稚園入園、と環境の変化が多かった。それぞれの人や環境に対応・適応するため、人間関係における大切な姿勢や役割を自ら学び、育んでいったのであろう。どこにいても昔から知っている場所かのようにそこに居たり、友人や彼の家族にスッと溶け込むことで驚かれることが多かった。なぜこれほどに環境適応力が高いのであろうか、と最近まで頭を捻っていたが、理に適っていた。無意識の賜物だね。心がやわらかい時期に高めた、自尊心や自己効力感が基盤となり、これまでの私を支えてくれていたのであろうと強く感じる。

また、母は幼少期に見下された身長の低さを劣等感として感じているようだが、幸運にも私は本点において中傷・比較された体験がなく(スポーツで不利さを覚えることはあれど)、背の順はほぼ万年一位ではあったものの、いつでも先生に見てもらいやすい特権として捉えていた可能性が高い。このように受け取れていたのも、幼児期にめいいっぱい愛を受けていたことが鍵であろう。私を守ろうといつもそばにいてくれた両親や兄、守りたい存在としていつも横にいてくれた妹、祖父母やご近所さん、関わってくれたすべての人の愛や愛からの言動に、感謝を込めて。

いいなと思ったら応援しよう!