読書習慣#33 「改革とは人づくり」/小説 上杉鷹山

イノベーションがあちこちで生まれ、それに伴いビジネスモデルも変化する(ついでにいうと社会全体も変化する)。そこで組織を変えていく必要が出てくる。たとえば営業は従来とはことなる手法が必要になる。足以上にネット、説明も紙ではなく動画でつくる必要も出てくる。そうなるとそれに合わせた行動や知識が必要になる。組織も必要になる。そんなとき私達は変化に適応できるのだろうか。変えていくには何が必要なのだろうか・・そんな疑問に答えてくれるのが上杉鷹山の生き方だったり。

■小説 上杉鷹山

為せば成るなさねば成らぬ何事も・・で有名な上杉鷹山。

わずか15歳で現在にして150億とも200億円とも言われる借金のある米沢藩の藩主なった・・。

ジョンFケネディも尊敬する日本人として取り上げられた鷹山の改革部分に焦点を当てた小説。

参勤交代とコメ一本の税制(=リスク回避なし)x天候不順が重なり経済疲弊し始めた江戸中期。あちこちで改革に挑戦したものの成功したのはごくわずか。

その中でも大成功を収めたのがこの鷹山の改革であった。

改革には実はよいやり方というものがあり、ハーバード大学のJPコッター教授が提唱している。

代表的なポイントを上げると、危機感を共有すること、小さな成功例を作ること、仲間を増やすこと、自発を促すこと・・。

鷹山はまるでそのやり方を踏襲するかのように進める。

共感できる仲間を見つけ、彼らに原案を作らせ、彼らに広めさせる・・途中からは教育機関もつくり武士だけではなく農民に至るまで思想と技術を学ばせた・・。

ポイント1:「人づくり」。ビジョンを共有し「自ら動く」メンバーをコアとし、それを増やし広めていく・・学校づくりもその一環。

ポイント2:「資産活用」。沼さえあれば錦鯉を育成し江戸へ売り込む等地場産業を作った。もちろんこれは天候にも左右されない経済をつくるというリスク回避(=ポートフォリオ)でもあったりする。

小説内では抵抗勢力との戦いもある。まずは面従腹背されたり露骨に批判されたり。

そんなに改革が必要ならばまずは殿が改革を示すべきですと木綿の着物にかえるように促す家老達。もちろん彼らは私も木綿という気はない。

ところが鷹山はそうだ、それが大事だと率先し、木綿に変える。ついでに側室も思いっきり減らす。姿勢が大事だとばかりに。

こうされると家老も批判がしにくい。従わざるを得なくなる・・

このように実際に改革でありそうな話も登場し、その対処の見事さも学べる。

手軽によめるリーダーシップとしてこの本の評価も高い。

感心しながらも結構楽しく学べる一冊です。

おまけ

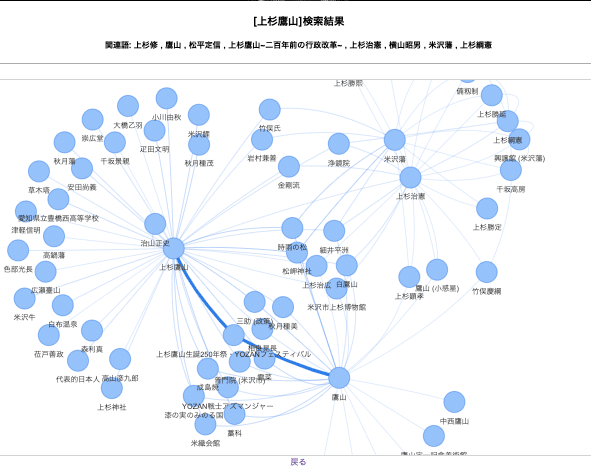

連関辞書Jugem で上杉鷹山をしらべてみる

いろいろ関連性がわかりました。