【食の革命】培養肉は何をもたらすのか

普段、ITコンサル兼エンジニアとして働いている私が知的好奇心の探求のために先端技術を調査してまとめています。

是非いいね!押していただけると励みになります!

培養肉とは

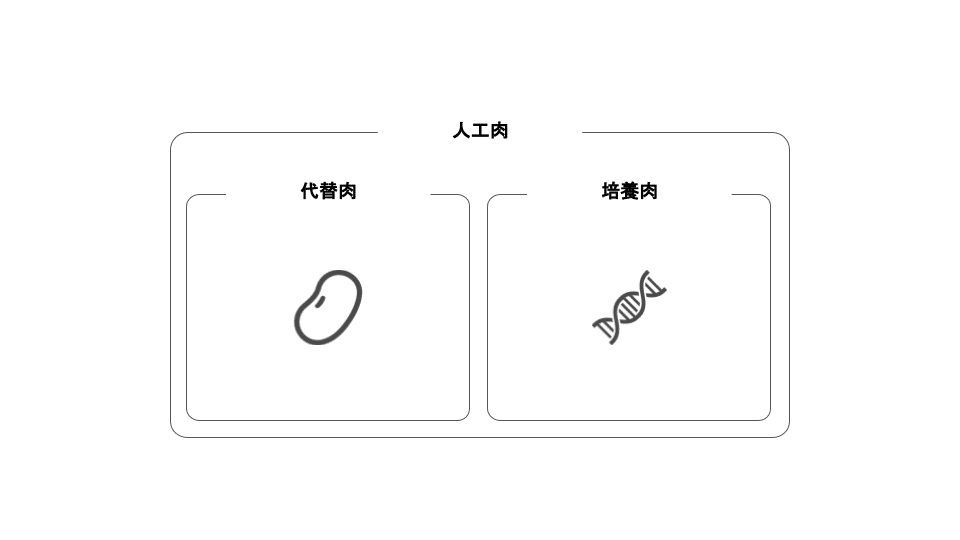

培養肉は、動物の細胞を培養して作るお肉のことを指し人工肉の一種です。人工肉は、大きく代替肉と培養肉に分けられます。一般的に馴染みがあるのは代替肉で、日本だと大豆ハンバーグがよく食べられていると思いますが、あれも代替肉の一種です。

人工肉マップ

代替肉市場だと、ビル・ゲイツが出資しているインポッシブルフーズやNASDAQに上場しているビヨンドミートが有名である。培養肉は、2013年に初めて培養肉バーガーを作ったモサミート筆頭にイスラエルが盛んです。日本においても培養肉企業はいくつか存在する。図には記載していないが、日清食品も培養肉の研究を進めています。

培養肉の市場規模

矢野経済研究所によると2020年における代替肉の世界市場規模(植物由来肉・培養肉計)は、メーカー出荷金額ベース(以下同じ)で2,572億6,300万円と予想されています。培養肉にだけ絞った市場規模は不明ですが、現在は代替肉の方が市場が大きいです。

食肉市場が世界で200兆円ということを考えるとまだまだ小さいとしか言えません。しかし、この市場の大きさを考えると培養肉のポテンシャルは計り知れません。

培養肉が注目されている理由

1. 市場規模

前項で記載したが、培養肉によって獲得できる市場の大きさは200兆円という巨大市場です。この巨大市場に参入することはビジネスチャンスと言えるでしょう。

2. 食糧不足

世界食料危機報告によると、COVID-19によるパンデミックによって食糧危機は加速しています。日本だと、食糧に関する危機感は薄いが世界で見れば食料は不足している。紛争や異常気象など食料不足の原因は様々あるが、特に異常気象によって不足した食料を補う方法として培養肉が注目されています。

3. 環境配慮

牛のゲップでメタンが発生することはあまりにも有名な話だが、豚や鳥においても同様に温室効果ガスが発生します。東京新聞の記事よると、牛肉、豚肉、鳥肉の年間消費量で換算すると、合計で約100リットル以上になるCO2を排出していることになる。環境配慮の側面からも培養肉は注目されています。

4. サプライチェーン管理

以前、マクドナルドにおいて肉の偽装問題があったように口に入れるものに対して一定の不信感を消費者を持つようになった。生産者から我々消費者まで届く過程が透明化への期待感が高まる中、ブロックチェーン技術が注目を浴びています。ブロックチェーンを使えば、経路の追跡できることから採用が進んでいます。しかし、培養肉になればブロックチェーンすら不要になる、もしくはブロックチェーンの導入が容易になります。

サプライチェーンは長くなればなるほど、管理が難しくまた、家畜→精肉と形を変える過程があるため管理が複雑化します。その点、培養肉であれば家畜→精肉の過程はなくなり、かつ配送も簡易になるためサプライチェーンの管理が容易になります。

5. 化学物質の排除による健康志向

培養肉は、研究室のような衛生管理に厳しく指導された環境でつくられるため、人体に危険を及ぼすバクテリアなどの付着リスクがない。畜産において、畜産の病気を防ぐために抗生物質を利用している。しかし、細菌自体が抗生物質に対して耐性を持ってしまい、別の抗生物質が必要となります。

抗生物質を使わないという方法もありますが、そうなると管理や飼育コストが高くなってしまいます。そういった意味で培養肉では衛生管理のコストが最初から加味されており、変動要因が少ないのです。

培養肉の課題

1. コスト

2013年にオランダで作られた200gの肉が25万ドル(約2,500万円)で、現在2000ドル(約20万円)/kg。一般的な和牛のA5ランクが2688円/kgであることを考えるとまだまだかなり高い。世間に普及させることを考えると1,000円/kg以下でないといけないため、技術革新が必要です。

2. 人体への安全性

人工肉の一種である代替肉市場においては大豆など遺伝子組み換えが人体への影響の懸念を膨らませているでしょう。

培養肉の人体への影響は簡単に調査した中では、正確な情報にたどり着けませんでした。培養肉の多くは、無菌部屋で培養されるため安全といった論調になっているため、人体への安全性自体はあまりありません。

そもそも、「培養肉の製造方法が確立されていない」「研究の途中」であることを考えると安全性への言及は今後されていくと思います。

3. 規制

精肉を販売するのに食肉販売許可が必要なように、培養肉においても一定の許可制度などが設けられると思います。ただし、新しい概念のためどこまで規制が敷かれるのかまだ不透明なところがあります。

4. 味

食べ物にとって最も重要なのが味である。ステーキのような肉の本来の味を楽しむような食べ方ではハードルが高い。なので、ハンバーグやソーセージといった加工肉として扱われている。現在は生産技術を競っているが、そのうちどこまで、肉本来の味に近づけるかが勝負を分けるポイントになっていくと思います。

培養肉のTechnology

培養方法は各社によって異なるので、日本のインテグリカルチャーのテクノロジーについて簡単にまとめてみます。

■従来の方法

大きなタンクでは撹拌、つまりかき混ぜることで細胞を成長させる

■インテグリカルチャーの方法

生物の体内での細胞生成は、血管によって臓器同士を結び影響を与え合う仕組みを学び、効率的に細胞の成長を促す

培養肉のビジネスチャンス

培養肉におけるビジネスチャンスはあるのか。

培養肉の製造は研究領域のため、設備や研究者、お金がかかるため現実的には難しい。周辺分野にしか参入の余地はなさそうである。例えば、培養肉専門のハンバーガーショップや培養肉専門の卸など、販売や飲食における参入が有り得そうです。

ただし、3Dプリンターを用意し、細胞を購入し、プリンティングによって精肉を作る過程によって肉の調達方式が変わりそうです。

参考サイト・書籍

よかったら、いいねしていただけると嬉しいです!

いいなと思ったら応援しよう!