可変スロットルFCRとTPSのマッチング

エピソード54

令和6年12月

FCRはスロットルに応じた開閉をするのではなく可変スロットルです

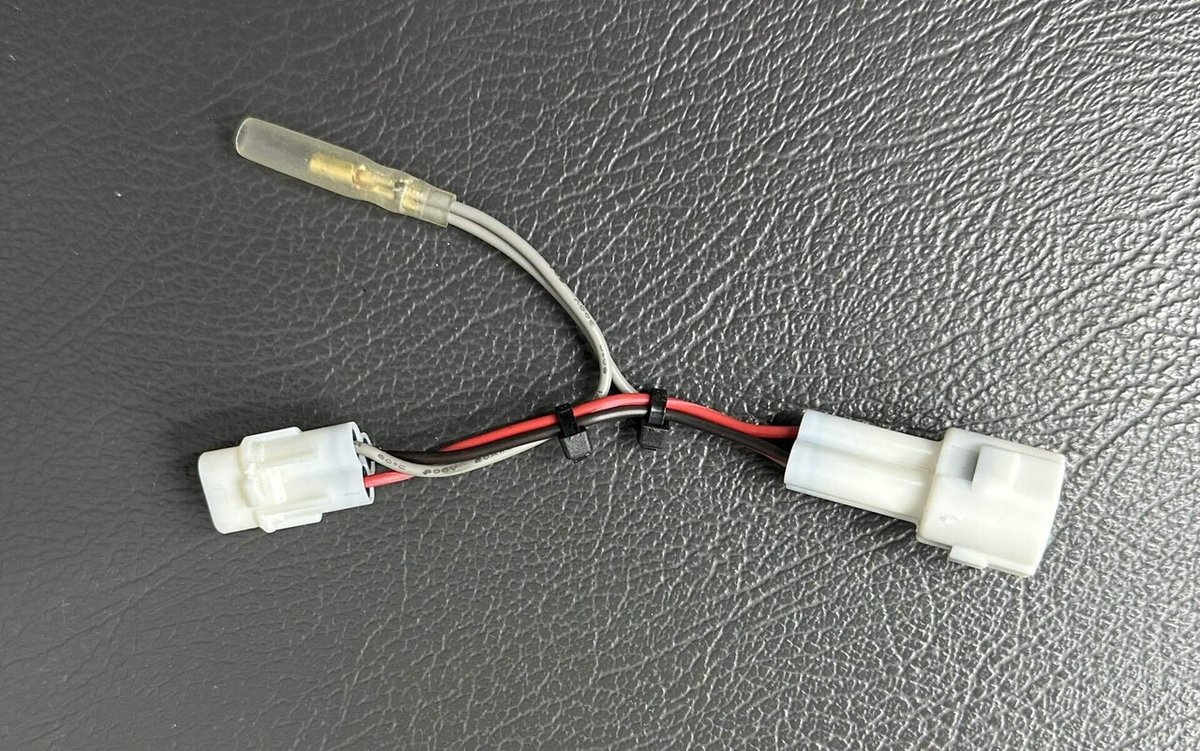

私のX(旧Twitter)では以前に少し触れましたが、TPSにはポテンショメーター(可変抵抗)が使われています

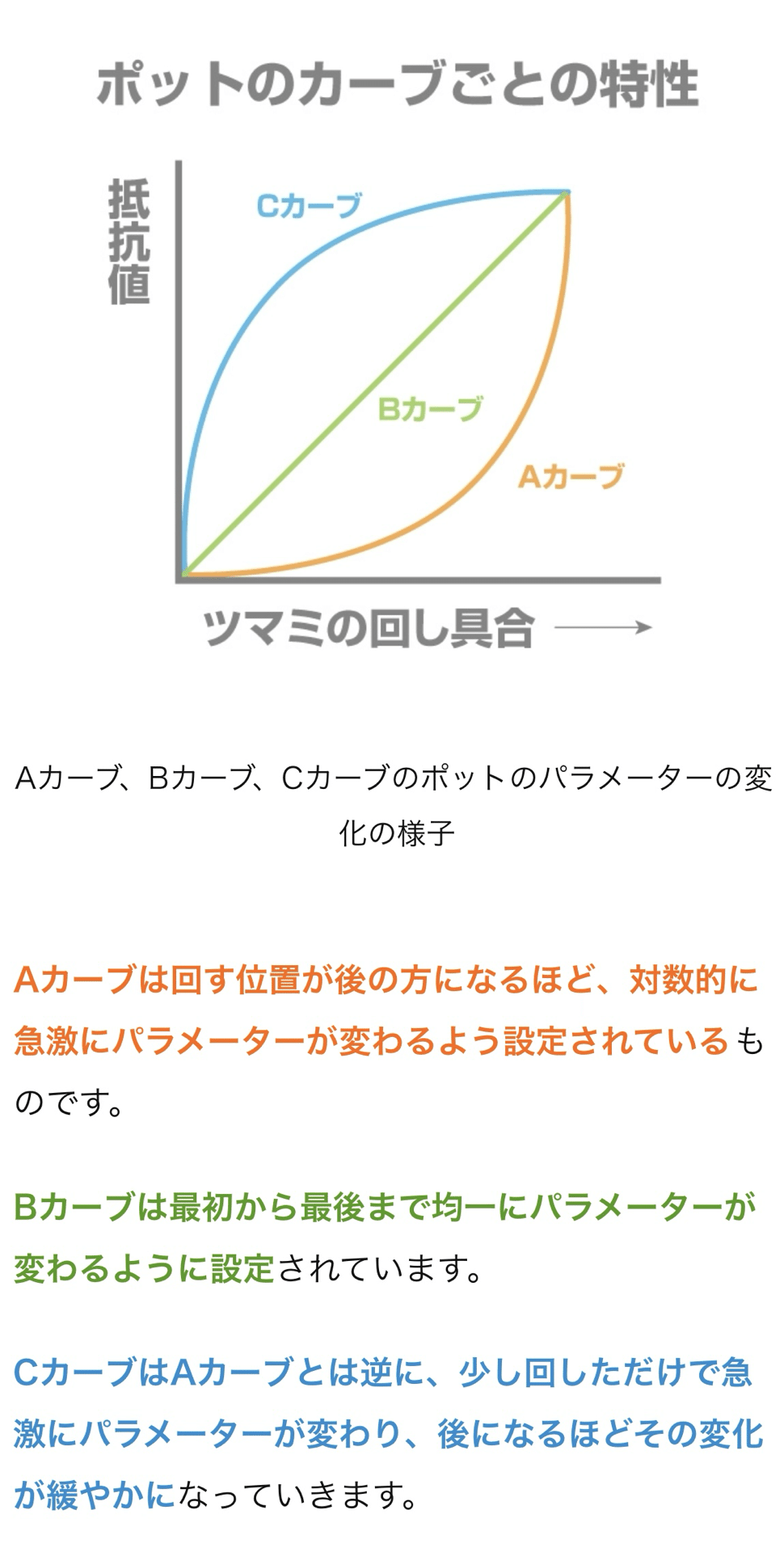

それにはAカーブと言ってツマミを回していくほど抵抗値の変化が大きくなる物が有り

私が今回使ったスズキ純正のFCR用のTPSにはそのAカーブのポテンショメーターが使われているのか?

もし使われているならその可変値はFCRの可変スライドバルブと同期しているのか?

これを今回は検証したいと思います

ポテンショメーターとは抵抗値を変化させる部品で音量ボリュームの調整など様々な場所に使われています

フライバイワイヤーのアクセルペダルのセンサーにも使われてます

そのポテンショメーターにAカーブと言う物が有ります

皆さんもご存知の通りFCRはスロットル開度とスライドバルブの開度は比例してません

スロットル開け始めはゆっくり開き、後半になるにつれ速く開きます

最初の頃にキャブセッティングする際、その事を知らずにデータを取っていたので中々決まらなかった訳です(笑)

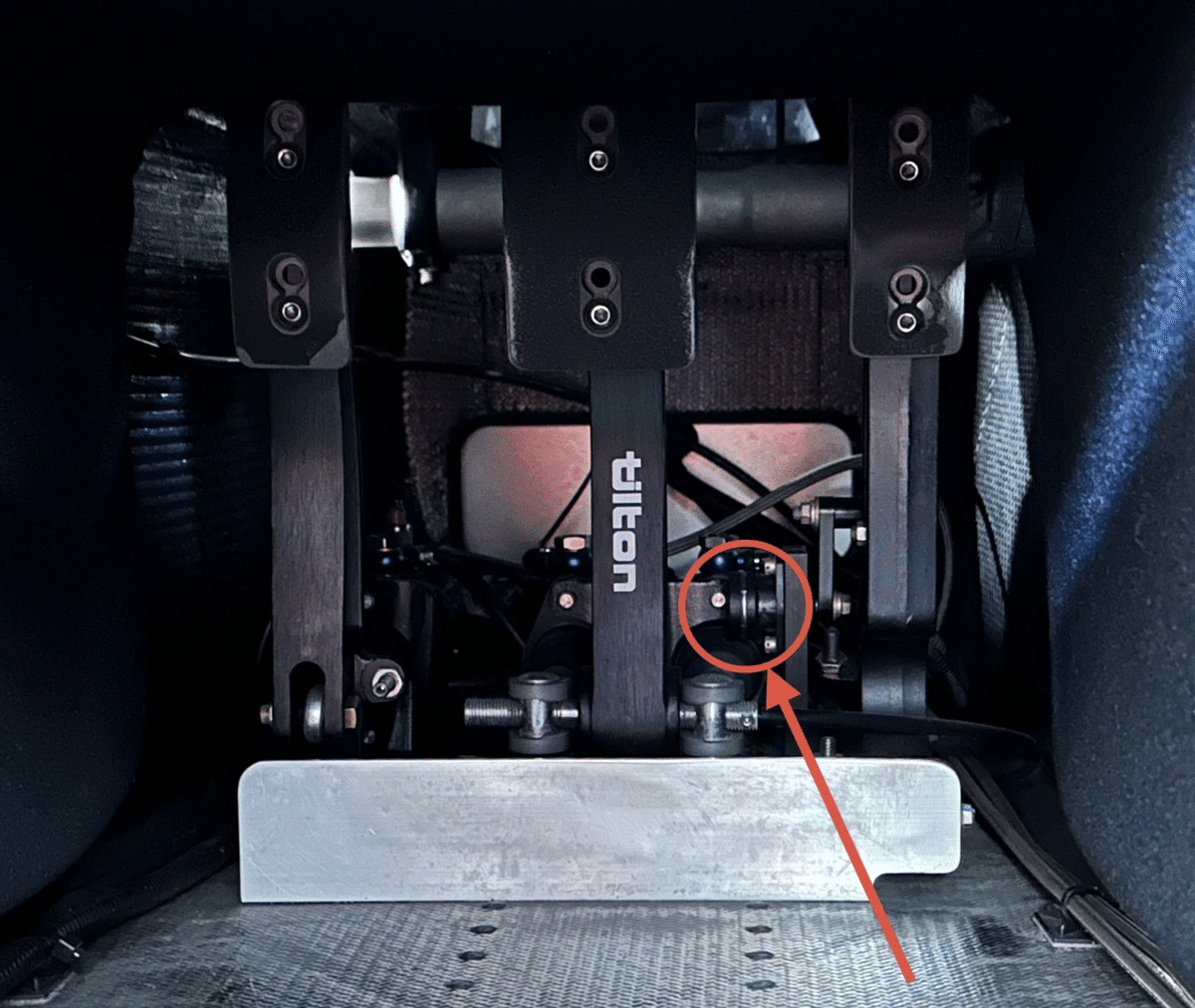

FCRにTPSを取り付けた箇所はリンケージの先ですからスロットルに比例して動きます

しかし、リンケージとバルブの開度は比例していません

つまりウオタニは純正のリニアに開くスロットルのTPS(図1、Bカーブ)に対応してマッピングされているのでFCRに付けたTPSのポテンショメーターがAカーブでなかったらウオタニの点火マッピングは使い物になりませんし、双方の可変率が合っていなければダメです

少々、ややこしいですが、図1のグラフを見て下さい

Y軸の抵抗値はポテンショメーターの端子の繋ぐ場所によって逆転しますから出力電圧が上がっていくか下がって行くかを変えれます

もちろん今回は抵抗値が下がって行く方向に繋がなければ電圧は上がっていきません

スライドバルブの開く量を計算して4等分し1/4、1/2、3/4の3点のポイントの電圧を計測します

ウオタニは純正のK-TRIC対応なので純正TPSの電圧上下幅は3.15V〜3.16vなのでこれも計算して4等分すると

アイドリング時に0.7vで合わせると

1/4開→約1.49v

1/2開→約2.28v

3/4開→約3.07v

になればスズキ純正FCR用TPSは完璧です

1/4開→約1.49v→測定値1.48v

1/2開→約2.28v→測定値2.26v

3/4開→約3.07v→測定値3.01v

FCRのスライドバルブが傾斜している為、内パスを垂直に当てずらく、特に3/4開閉時は測定誤差が有ると思いますが見事にAカーブになってます!

スズキはFCRに合わせたAカーブの可変率のポテンショメーターを作ってセンサーに組み込んだ訳です

TPSの調整で電圧の振り幅は変えれませんが、電圧の上昇開始時もしくは最高電圧到達時は変えれます

これによってマップがスライド移動するのか?

それとも調整範囲に入っていればマップが起動して固定なのか?

ASウオタニに電話で問い合わせてみました

すると、まずエピソード52で書いたウオタニ指示の電圧が間違ってました

以前に問い合わせて残してた資料が間違っていたのかもしれません

ウオタニ指示の電圧はアイドリング時1.04v→全開時4.0vでした(エピソード52訂正済)

純正ではなくFCRにTPSを付けていて現在0.7v→3.85v の旨を伝えると

「それぐらいは全然大丈夫です」

との事だったので、全開で4.0vにならなければ全開マップにならないのでは?と質問すると3.5vで全開マップになるようにプログラムしてますし、アイドリング時に0.7vでも全然大丈夫と言う答えでした

相当アバウトな感じがしますが...

シャシダイに載せて実機でデータを取り、何度もプログラムし直して商品化してると思うので少しのズレは体感できないぐらいなのでしょう(と思う事にします)

しかし、アイドリング時に1.04vにする時より0.7vにする方が早く3.5vの全開マップになるはずなので、試走して良い所を見つけようと思います

低エンジン回転、低スロットル開度で高めのギアからの高トルクが必要なスロットルオン時には点火時期をリタードさせなければいけません

これが欲しいから今回、ウオタニの3次元マップを使うのでTPSの調整で色々と試して行きます

何よりスズキ純正TPSがFCRに合わせたAカーブだった事が収穫です

何故、FCRは可変スライドバルブなのでしょうか?

ネットではレースでコーナー立ち上がり時に素早く開くようにとか、速いスロットルオープンによるストールを防ぐ為に最初は緩やかに開く等と色々書かれてますが

私の推理は...

FCRはバタフライ式ではなくスライドバルブです

キャブの吸入口は丸いです

スライドバルブが開いて行く時の開口部の面積を見ると50%までは開口部の面積が増える割合は多く、50%を超えると今度は少なくなって行きます

スロットルに対してスライドバルブの開き具合はポテンショメーターで言うAカーブです

しかし、開口部の面積の増える具合はポテンショメーターで言うCカーブです

設計者はスロットルに応じた吸入量を達成する為に吸入面積の増える度合いが多い50%まではゆっくり開き、吸入面積の増える度合いが減って行く50%以降は速く開くように設計したのではないでしょうか?

私の推理はどうでしょう?

つまりFCRはスロットルに応じてリニアに吸気量が変化する扱い安いキャブを狙った設計だと思いませんか?

扱い安いか否かは置いといて、設計者はリニアな吸気量を狙ったと私は思います

この推理を思いついた時、私は確信を持ちました

今は他の推理を聴いても耳に入りません

冤罪事件を起こす裁判官のようです(笑)

私の推理が真相で有る事を願っています