「ザ・メニュー」美食とは無縁の、資本主義のハイエナども

どうも、安部スナヲです。

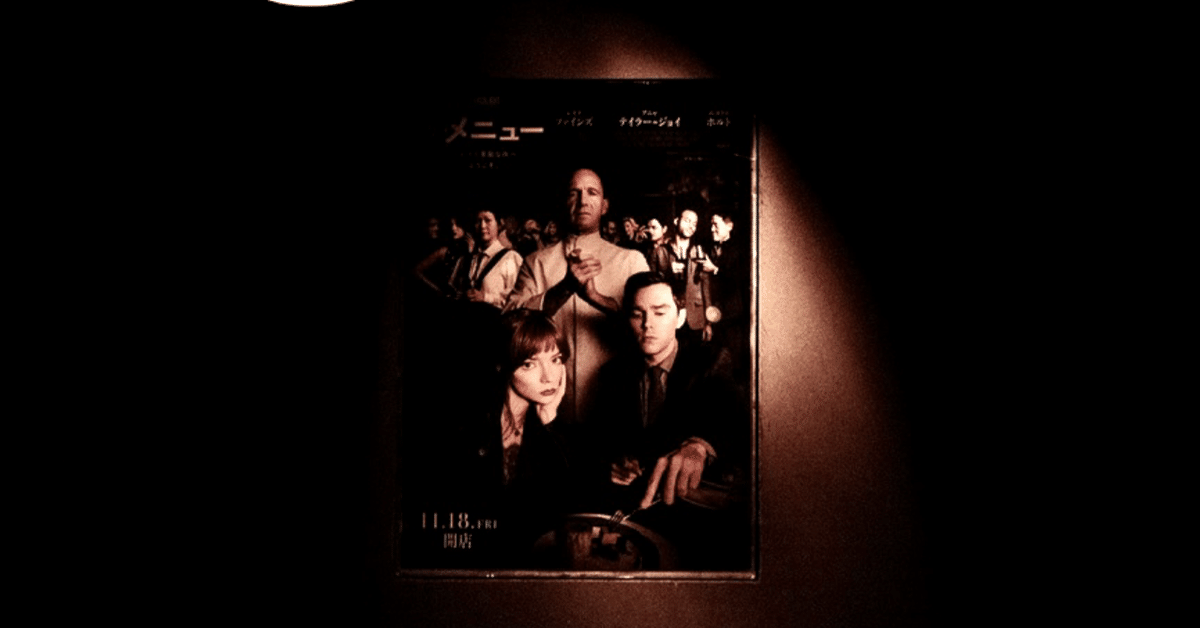

公開前、映画館に貼られたこのポスタービジュアルを見た時から、絶対観にに行くと決めてました。

料理の皿を前に頬杖をつくアニャ・テイラー=ジョイ。その後ろに尊師様みたいな風体で佇むレイフ・ファインズ。

そしてタイトルが「ザ・メニュー」

このビジュアル、このキャスティング、このタイトルから、どんな映画なのかはあらまし想像がつくのですが、きっとそれが狙いで、私なんかの想像をキレイサッパリ裏切る展開が待っているにちがいない!と期待に胸を膨らませ、そして飛びきりお腹を空かせ、観て来ました。

【映画的密室劇】

この映画がただのグルメ映画なワケがないのは、誰もがわかり切っていると思いますが、料理とシンクロして怖いことが起きるであろう概要から、私は真っ先に宮沢賢治の「注文の多い料理店」を思い出しました。

山奥に狩猟に出た2人の紳士が、偶然見つけた西洋料理店に入り、店側から次々と出される「注文」にしたがって服や装飾品を脱ぎ、クリームや香水をつけ、はたと気づいたら料理されているのは自分たち。あわやバケモノか何かに食われるのか!?…というあの話。

確か小学校の国語の時間に読まされ、度肝を抜かれたのですが、今思えばダークファンタジーの原体験になった小説です。

本作「ザ・メニュー」はまったくちがう話ではありますが、人里離れた料理店の中で何かが起きるということ、メニューが進むに連れ、おぞましい実態があらわになるというプロットは、似てるとも言えます。

さらにこの映画は、キャストの存在感と演技力で引っ張って行く密室劇という点で、舞台演劇っぽくもあるのですが、美術と撮影のクオリティによって、より映画的な凄味を増しています。

舞台となるのは太平洋の孤島に聳える高級レストラン「ホーソン」。

宮殿みたいなオープンキッチンに全面ガラス張りのダイニングホール、そのすぐ向こうは海で、脱出不可能な箱庭感が何だか不安にさせます。

そしてビジュアルの要である料理の描写も、盛り付けが芸術的に美しいこともさることながら、食材は「生き物」であることを仄めかした艶かしさが、ちょっと不気味だったりします。

宮沢賢治は文章だけで料理店という本来憩いの場を地獄に転じ、そこに鋭い風刺を盛り込んだ物語を作りましたが、本作はお芝居と映像が成せる技を最大限に活かし、映画ならではの手法でそれを見せてくれました。

【地獄のオモテナシ】

まず序盤で既にいやぁ~な気配を感じさせるのが、ホーソンの給仕長エルサ(ホン・チャウ)です。

彼女は今夜のディナーのため、船で島に着いたゲスト達をいちばんはじめに迎えます。

彼女の接客に何か問題があるわけではありません。寧ろ「さすがは一流レストランのスタッフだ」と思えるくらい気品があってニコやか。ところが彼女の表情や佇まいからは、何やらカンフーの達人のような、アジア系特有の殺気が漂っていて、登場した時点でもう不吉です。

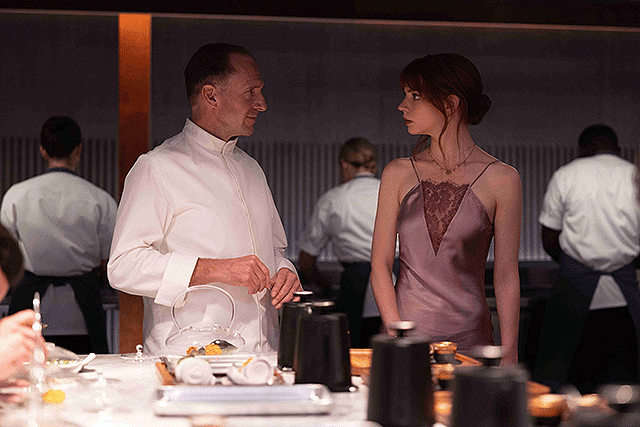

そんなエルサのエスコートにより店内に招き入れられたゲスト達。いよいよ彼らの前にカリスマシェフ、スローヴィク(レイフ・ファインズ)が姿を現します。

まるでレクター博士にも通じるような、狂気と崇高さを合わせ持つ貫禄で、もてなしてるんだか脅してるんだかわらないような口上を「皆さん、決して料理を食べないで下さい。味わってください(not eat,taste)」という言葉(ウザッ!)で締めくくり、ディナータイムははじまります。

順次振る舞われるコースメニューは、例えば海辺の岩場に見たてたような石の上に野菜と帆立が少量乗せられているだけだったり、パンに塗るペーストのみが皿に盛られているのにパンそのものはなかったり、それだけでイチイチ意味ありげでウザいのですが、段々とゲスト達ひとりひとりの神経を逆撫でする「あんなことや、こんなこと」がメニューに反映されて行き、いつしか彼らは洒落にならない地獄に引き摺り込まれて行きます。

【いわくつきのゲスト達】

狂ったシェフが率いる狂ったレストランにて、善良な市民たるゲスト達が酷い目に遭わされる…まあ、そんな話にちがいないのですが、その夜、ホーソンに来店した11人のゲストは、それぞれがいわくつきであるところに、この映画の(このディナーの)旨味があります。

偏執狂の知ったかグルメオタク、「何様?」極まる辛口料理評論家、味音痴の落ちぶれた映画俳優、何食ったか憶えてない常連老夫婦、経費使い放題の勝ち組(気取りな)IT系三羽烏…。

揃いも揃ってイタイ連中ですが、加えて皆が皆、露骨に人を見下してる胸糞野郎どもなんです。

この辺りの皮肉っぷりが、プロデューサーのアダム・マッケイ節炸裂!という感じなのですが、結局、一食にウン十万かけられる特権階級?上級国民?とにかくそんな彼らは、予約の取れない超有名店で豪華ディナーに興じるステイタスに酔って浮かれているだけで、美食家でもなんでもないということです。

そんな彼らは、次々とテーブルに出されるコースメニューと連動してスローヴィクシェフにジワジワネチネチ追い詰められ、その恥ずかしいクズッぷりが露顕して行きます。それこそ噛めば噛むほど味が出るように。

ははは、ざまぁみやがれ!…と、こういうことに勧善懲悪的なカタルシスを感じてしまう自分に苦笑する一方、そんな性悪な観客(私)さえも戒める彼女の視線に、たじろぐのでした。

【招かれざる客】

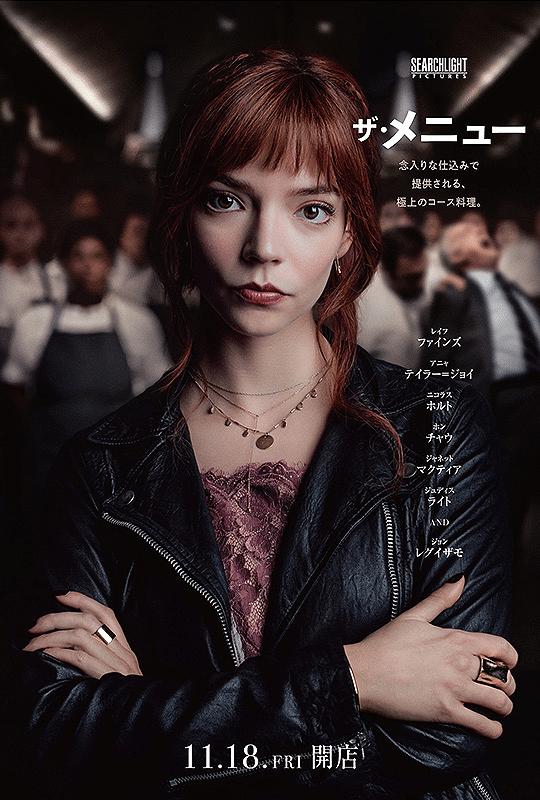

庶民には到底手の届かないホーソンの豪華ディナーに赴くクソ上級国民の中で、ただひとり鋭い眼差しで、このイカれたレストランとゲスト達を射抜くのが、男前過ぎるヒロイン、マーゴ(アニャ・テイラー=ジョイ)です。

マーゴは前述の「偏執狂の知ったかグルメオタク」のタイラー(ニコラス・ホルト)の連れ合いなのですが、ワケあって、タイラーのパートナーだった筈の女性の代替えで、急遽このグルメツアーに参加しました。

つまり彼女にはこのような豪華ディナーは分不相応という立場であり、レストラン側も予定外の客を受け入れたものの、後にこの「招かれざる客」に手こずることになります。

そんな彼女のスタンスは既に冒頭で示されます。

それはゲスト達がホーソンへ向かう船の中で出された前菜「生牡蠣のミニョネットソース、レモンキャビア添え」を食べる場面。

鬱陶しいウンチクとともに芸術的?な料理を恍惚と味わうタイラー対して、彼女は「牡蠣はフツウに食べたいわ」と言います。

確かに料理をアートだとか言われるとちょっと反吐が出ますが、高級グルメや美食というものが文化として成り立っていること自体は良いと思います。

だけどあまりに尊大になり過ぎると、本来「食事を楽しむってそういうもんじゃねーだろ」という気持ちになります。

マーゴは、そんな尊大が服着てるような連中の中にあって、はじめから最後までcoolに堂々と、自分にとっての「食」への姿勢を貫きます。

私はこの映画でのマーゴに、資本主義のハイエナどもを高いところから睨む鷲のようなイメージを抱きました。というのも彼女の目の鋭さや、鼻から口角にかけてのクチバシを思わせるフォルムが獰猛な猛禽類を思い出させるのです。

あ、そう言えば猛禽類って、実は食物連鎖の頂点なんですよね。

出典:

ザ・メニュー : 作品情報 - 映画.com

ザ・メニュー | Searchlight Pictures Japan

MOVIE WALKER PRESS 劇場パンフレットムック #9 SEARCHLIGHT PICTURES issue vol.22『ザ・メニュー』