「イニシェリン島の精霊」コルムもパードリックもどっちも自分。

どうも、安部スナヲです。

近年観た映画の中で、もっとも残酷で優しい名作「スリー・ビルボード」のマーティン・マクドナー監督の最新作ということで期待していた本作。

タイトルだけを見ると何やら寓話的、あるいはホームズか金田一かというくらいのミステリー的な印象を抱いていましたが、実際は孤島の田舎でじいさんとおっさんがガキみたいな小競り合いをするという超ミニマルなハナシ。

とはいえそこはマーティン・マクドナー。この一見しょうむない内輪モメの中に、人間の業という業が濃縮されていて、またしても心がエグられました。

【オレに話しかけるな】

舞台は1923年のアイルランド。

本土で内戦が激化する中、西側諸島のひとつ「イニシェリン島」に暮らす人たちはマッタリと長閑な日々を過ごしています。

男たちはいつも午後2時になると島でただ一つのパブに集り、ビールを飲みながら他愛ない談笑に耽っています。

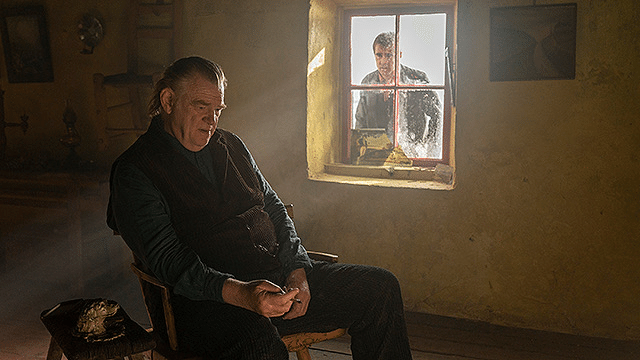

主人公パードリック(コリン・ファレル)は長年の飲み友達コルム(ブレンダン・グリーソン)をいつものようにパブに誘おうと彼の家を訪れると何だかそっけない。

「え?何か怒ってる?オレ何かした?」

そんなことを思いながらパブへ行くとカウンターにコルムがいるので話しかけると、明らかに訝しげな顔で「よそへ座れ!」と一蹴。

めっちゃ怒ってますやん。

如何に毎日が曇天の島とはいえ、パードリックにすりゃ「晴天の霹靂」身に覚えがないことでこんな態度をされてはたまったもんじゃありません。

パードリックはコルムに不機嫌の理由を率直に尋ねます。

すると「お前が嫌いになった」と言われて面食らいます。

そんなことハッキリ言うか?しかも、ついこないだまで仲良く飲んでたのに。

毛筆みたいな八の字まゆ毛を垂らして困惑するパードリックにコルムは追い討ちをかけるように「お前と話してる時間が無駄」「こないだなんかロバのクソのハナシを2時間もしてた」なんてことを言うもんだからパードリックも売り言葉に買い言葉で「ロバちがうわウマじゃ!ちゃんと人のハナシ聞け、ボケッ」と、まるで小学生みたいな言い合いになります。

結局のところ、コルムの主張はこうです。

自分はもう老い先が短い。ついては残りの人生は作曲をしたり崇高なことを考えたり、クリエイティブなことに費やしたく、お前の相手をしてる時間が惜しい。

だからもう、オレに話しかけるな。と…。

【そもそも合わない】

随分な言い草ですが、それがコルムの本心なのでしょう。

映画には、2人が仲良く飲んでいた時のシーンは一切出てこないのですが、コルムはそれまで、くだらんことを延々と話すパードリックに我慢して合わせていたことは想像がつきます。

蓋しパードリックという男はあまりに屈託がなく「善人」であるので、言い出せなかったのだと…。

2人が拗れてからも、コルムはパードリックに対してハッキリといたわりを見せるシーンが2度あります。

ひとつはパードリックが島の警官に理不尽に殴られた時。

もうひとつはコルムのある行いのせいで、パードリックのとても大切なものを奪ってしまった時。

それは友情というより、人としての道義的な振る舞いであり、コルムの曲がったことが嫌いな実直さのあらわれなのですが、生来能天気なパードリックにはそれがわからず、自分への友情はまだ潰えてないと、短絡的に捉えてしまいます。

そしてこの2人の価値観が絶望的に合わないことをあらわすやり取りが、あのモーツァルトのくだり。

人の優しさを引き合いに出しながら、まだしつこく問いただして来るパードリックにコルムはこう言います。

「17世紀に優しさで知られている人物がいるか?モーツァルトの音楽は200年後も残る」

コルムは音楽家としての自分が人生で成すべきことの意義みたいなことを誇示したいのでしょう。

この言説じたい相当鬱陶しいですが、これに対して「母の優しさはずっと残ってる」とか「妹はいつも優しい」と応じるパードリックは尚更重症。コルムの論旨を1ミリも理解していないばかりか人情論みたいのを推し着せようとする痛々しさ。その軽薄さがいかんのだと何故わからん!これならロバのクソのハナシをしている方がずっといいです。

【シボーンとドミニク】

とはいえ、コルムのパードリックへの仕打ちはあんまりであり、低俗なヒマ人であることがそこまで悪いかよ!って気持ちにもなります。

そんな彼に、心強く寄り添うのが妹のシボーン(ケリー・コンドン)

野暮ったいこの島において、明らかにひとりだけ垢抜けてる彼女は、身内の情と理知的な人権尊重の両方でパードリックを擁護します。

彼女はパードリックのデリカシーのなさを指摘しながらも「兄さんは馬鹿じゃない」と決して卑しめず、この困った兄に対して母性のような愛情を注いでいます。

前述のコルムとパードリックの口論の時に「モーツァルトは17世紀じゃなくて18世紀よ」と言い捨てるクレバーな厭味も素敵です。

こんなに出来た妹といっしょにいるから余計にアカンのとちゃうかと思わなくもないですが、6年前に両親を亡くしたというこの兄妹が支え合う姿は、素直に心暖まります。

そしてもうひとり、島でパードリックの理解者的立場の友人が、愛すべきはみだし者のドミニク(バリー・コーガン)です。

身なりは小汚く、表情、目つき、仕草は異様で落ち着きがない。そのうえ非常識と来たもんだからどう見てもすれっからしの社会不適合者です。

彼は島いちばんの馬鹿者と呼ばれ、狡猾な悪徳警官である父親のピーダー(ゲイリー・ライドン)からは半殺しにされ、恋焦がれるシボーンからはキモがられていますが、まるでトム・ソーヤのような野生味と愛嬌が時に魅力的だったりします。

そしてウジウジ悩むパードリックに「新しい自分になれってことじゃないの」などと、ハッとするような助言を言うあたり、伊達に虐げられて生きてないなと感じます。

表面的には不憫なキャラですが、何故か見ていて勇気をもらえる深い存在感。

それにしてもこのバリー・コーガンの巧さはバケモノです。

【何のための戦いなんだか】

こういう個人の諍いがエスカレートして取り返しがつかなくなるハナシは、いつの時代のどこの国でもあることと思いますが、映画の舞台設定が内戦中のアイルランドの孤島であることは、いろんな意味で腑に落ちます。

劇中、何度か対岸の本土から砲弾の音が響き伝わるシーンがあり、パードリックは「何のための戦いなんだか」とつぶやきます。

これは喧嘩するコルムとパードリックの、メタファーというよりはガイドライン的にわかりやすいです。

そして人口の少ない孤島であるが故に島民はほぼ顔見知りであり、噂はすぐに広まるという環境。象徴的だったのは、他人の不幸話に餓えてるかのような郵便局兼売店のばあさん。あのばあさんは、ある意味平静を装ってる島民の代表かも知れんよなと思うとますます吐き気がしますが…。

時代が1920年代であるところもポイントで、例えば今だったら縁を切りたければブロックすれば済むかも知れませんが、直接会いに行くかごく限られた場所で集うことでしか繋がることができないとなると、厭な相手には「お前が嫌いになった」とハッキリ言うかもしれません。

つまり、他人と適度な距離をとることで調和を保つことの重要性が、この映画の主題だと、私には思えたのです。

社会の中で「one of them」であることは、コミュニティの規模が大きいと孤独を感じやすいけど自由であり、小さいと親近感はあるけど面倒臭いシガラミが増えるというのが原理なのだなと、あらためて感じたしだいです。

出典/参考

MOVIE WALKER PRESS 劇場パンフレットムック#11SEARCHLIGHT PICTURES issue vol.23『イニシェリン島の精霊』

イニシェリン島の精霊|サーチライト・ピクチャーズ公式

イニシェリン島の精霊 : 作品情報 - 映画.com