「SISU不死身の男」「私がやりました」

どうも、安部スナヲです。

今回はフィンランドとフランスの超話題作を2作。

どちらも100分前後というちょうど良い上映時間のなかにムリ、ムダ、ムラのないエンタメと普遍的テーマが濃縮された快作でした。

「SISU不死身の男」

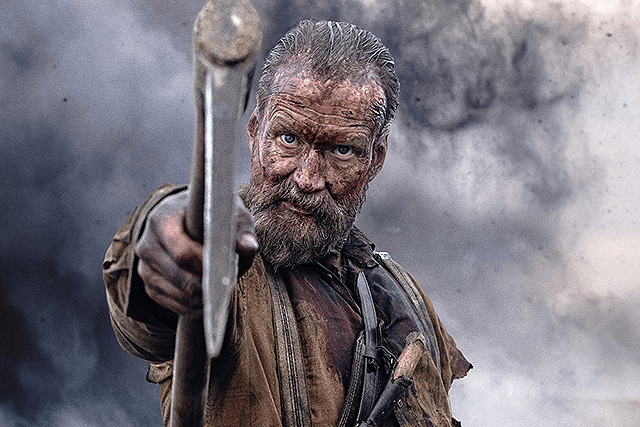

第二次世界大戦末期の1944年。フィンランドのラップランドという荒野で金塊を掘り当てウハウハになっていた老兵・アアタミ(ヨルマ・トンミラ)は、それを運ぶ道中でナチスドイツの戦車隊に遭遇し、狙われる。

が、この爺、めっさ強い。

完全にナメて余裕綽々で襲いかかって来たナチス兵は次の瞬間、ナイフがこめかみを貫通していた。

ここからはもう、ひたすら痛快無比な血祭り大会。

このアアタミという爺、先のソ連との戦闘において家族を失った怒りから復讐の権化となり、ひとりで敵兵300人を殺したというウワサの兵士。〈不死身の男〉などとも呼ばれている。

あまりにヤバいので、自国軍も手に余ると匙を投げ「おまえはもう好きにせい」といって文字通り野に放ったのだった。

不死身といえども、切れば血が出る生身の人間。たったひとりの戦闘では常に瀕死のダメージを受けるのだが、その度爺はランボーみたいに自分で怪我の処置をする。

いくらなんでも回復手術並みの裂傷を針金で縫合するとかはムチャやろ、絶対ハショウフウとかなるやん。と思ったりもするのだが、そのように克明な〈見る激痛〉描写が特徴的な映画である。

最大の見どころは次々と編み出される斬新かつエキセントリックな攻撃とサバイバルのアイデア。

「まさかそれ使う?!」「おー!その手があったかぁー!」という驚きが絶えず、超楽しい。

そしてそれらの技は、本来はあり得ないのだけど、物理的・人間工学的には可能で、究極の精神力を持った人間であればできないことはないなと、ちゃんと思わせてくれる。

この手の映画での荒唐無稽描写において「んなワケあるかい」とシラけさせる手抜かりがないことはとても重要だ。

ボロボロの満身創痍になりながら知恵と体力と精神力を頼りにひとりで戦い続けるアアタミだが、クライマックスではナチスに捕虜にされた女性たちを助け、彼女たちとのチームプレイによって一気に敵を殲滅する。

このシーンのカタルシスったらない。

とにかく、これほどまで何の躊躇いもなく痛快な気持ちになれる戦争映画を観たことがない。

背景は実際にあった戦闘であるにもかかわらず、悲壮感がまったくないのだ。

戦争によって家族を失った悲しみがこの爺の原動力なのにちがいないのだが、立ち止まって振り返ることも感傷に浸ることもない。

ただ生きることのみを信念に戦い抜く。

その姿には悲しみの入る余地がない。

映画を観て、登場人物の決してあきらめない姿に心を撃たれることはよくあるが、このアアタミ爺からは、あきらめないとは無心になることなんだということを教えられた気がする。

自分は絶対に死なないという決意だけを芯に据え、あとは無心。

それこそが何よりも人を強くするのかも知れない。

快作とはこういう作品のことだな。

「私がやりました」

うだつの上がらぬ三流女優のマドレーヌ(ナディア・テレスキウィッツ)は、有名プロデューサー・モンフェラン(ジャン=クリストフ・ブヴェ)から、「役が欲しけりゃオレの愛人になれ」と強引に押し倒され、何とか逃げ出す。

その直後、モンフェランが何者かに殺されたという報せを受け、殺人容疑がかけられたマドレーヌは同居人で駆け出し弁護士であるポーリーヌ(レベッカ・マルベーヌ)と良からぬ計画を画策する。

正当防衛を主張してモンフェラン殺しを認めれば、悲劇のヒロインとしてバズるのではないか?売れるのではないか?ということで、逆冤罪?とでもいおうか、やってないのにやったといって売名行為に及び、何だかかんだでうまくいくのだが、そこに真犯人を申し出る大女優・オデット(イザベル・ユペール)が現れて拗れて…というハナシ。

耳に馴染まぬフランス語でのマシンガントークもさもさることながら、そこまで主人公らに都合良くコトが運んでいいのか?という戸惑いもあったが、あまりのビジュアルの素晴らしさにすぐに引き込まれた。

正直、あの古いフランス映画のエレガントさが絶妙な塩梅で塗された映像美と、超キュートなマドレーヌ&ポーリーヌがワチャワチャしているとこだけで、ずっと観ていられる映画だ。

ハッキリ言って、この2人の計画は、浅知恵なのだ。

その浅知恵が罷り通るくらい、登場人物はみなどこか能天気なぬけさくだ。

まず序盤で驚いたのは、マドレーヌの恋人・アンドレ(エドゥアール・スルピス)。

彼は有名大企業「ボナール・タイヤ」の御曹司なのだが、ぐうたらでロクに仕事をしていない。

もっともらしいことをいって会社の後継ぎを拒むが、どう見てもこのボンクラに社長は無理である。

しかも、自分は稼業の財産のために父親が決めた富豪の娘と結婚しなければならないが、マドレーヌは愛しているので、〈裕福〉が担保されるなかで愛人として関係を続けようなんてことを、いけしゃあしゃあと吐かすのである。

こいつクズやん。と一度は思うのだが、この世界に漂うキテレツなポジティブさに気圧されたのか、何だか理念が歪められてしまい、「それって案外名案かも」と思ってしまったりするのだ。

計画達成のため、マドレーヌとポーリーヌが攻略すべきラビュセ判事(ファブリス・ルキーニ)や裁判官ら法廷メンバー、そして最終的に彼女たちの味方になる建築家のパルマレード(ダニー・ブーン)やボナールの社長(アンドレ・デュソリエ)

これらの男たちはそれぞれ立場はちがうが、当時のフランスのキツい家父長制の象徴として、彼女らに立ちはだかるのだが、結局何だかんだでアッサリ攻略されてしまう。

そして完全に人間離れした夏木マリ系魔女性を持つ〈ラスボス〉オデットもまた、真犯人を名乗り出れば、マドレーヌたちが得たような富と名声を手に出来ることを疑わない浅知恵ポジティブ魔女なのだ。

如何に1935年のハナシとはいえ、あの状況で無罪が成立するというのは強引過ぎるし、あのようなハッピーエンドも洒脱ではあるが、本来、手放しでは受け入れ難い。

だけどあの2人の超絶プラス思考とキテレツポジティブパワーに気圧されて最終的には「めでたしめでたし」と晴れがましい気持ちで笑顔になっていたのだ。

この映画には「何故ポジティブであることが強いのか」の答えがあり、強運を引き寄せるポジティブさというのも実際にあるかも知れないと思わせる力がある。

フィクションに対して「現実はこんなにうまくいかないさ」と突き放すのは愚の骨頂だよなとあらためて感じさせられた。

一方、女性が虐げられている時代のハナシであもり、参政権が与えられていなかったことや差別的な賃金格差などは現実のものであった。

そのようなことを劇中、法廷での弁論などでわかりやすく主張するところに、現代にも通じる普遍的問題意識へのこだわりも感じた次第。