移ろいゆく日々、日常を慈しむための空間をつくる

約5か月前、5年間務めた会社を退職した。

毎晩通った通勤路にあるアパートの階段の蛍光灯は、わたしが通っているあいだにチカチカと命を燃やし果て、また新たな命を灯すことを覚えていた。

はじめてこの地に降り立ったときは18歳だった。

自転車の空回りするチェーンの音に耳を塞ぎ、泣きながら見上げた関山越しの満月を鮮明に取り戻す。この地を歩いていた頃の生活におけるあれこれも、そこいらの景色に巻き付くようにしてまざまざと呼び覚まされる。

つやつやと光る金色の菜の花を横目に自転車を走らせた毎朝も、感傷に飲み込まれそうになりながら満月に立ち止まった夜も、今となれば心が遠のくほどに美しい。

辞めると決めた日から、もうくることはないであろう周辺の土地土地の景色に心のなかでお別れを告げてまわった。

川べりで語り合った鳥たちも、しゃがれた声で奥さんと語り合うそば屋の店主も、酔うと頭上でギターを奏でるちいさな居酒屋の常連さんも、わたしがここで生きていた証として、冷蔵庫の隅っこから出てきたわさびの小袋みたいに、忘れた頃にふと手に取り思い出してくれたらうれしいと。

会社に入った頃からお世話になっていた上司が異動になったときに贈られた、

「貴方がここを去るときはきっと、己の信じる道を見つけて、そこに向かって前進するときだろうと思います」というお言葉は、なまくらになりそうな昼下がり、背筋を伸ばし直すには、充分過ぎるお言葉だった。

そしてその言葉通り、23歳になった年の春、前だけを見て退職を決意した。

それまでの日々で見つけた、揺るぎなく愛せるもの。

それらに手助けをしてもらって、道端に咲く小花のように、見つけてくれた人をほんの少し笑顔にできるような、ひそやかに佇むちいさなお店を開くことを決めたのだ。

𓆭𓆭𓆭

前職を辞めてから4か月が経った2023年6月13日。東京から離れた、茨城県の南東部に位置する街「潮来」に、日本茶と日本酒をメインに扱った小さなお店をオープンさせた。

店名は『偶吟』。

ひとつ意識を向ければ、偶然のような思いがけない出会いがそこここにあるということに目を向け、どうかそのいっときを吟味するように深く向き合う時間を過ごしてほしいという想いを込めて名付けた。

それは例えば、お店に来るまでに出会った、高らかに羽ばたく白い清げな鷺のまばゆさとか、蝋を垂らしたように艶めく椿の葉の光沢とかそういったもの。

香炉から漂う茶の芳ばしい香りを吸い込みながら、見落としていた美しさに目を向け直し、じっくりと落とし込む時間。そういった時間を過ごしてもらえるように、店主のわたしは、ときに息を潜め静寂を提供し、ときに語らうお客さまの声に耳を傾ける。

ーー・ーーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・

お店を構えた場所は、父の実家のとなり。

ここはかつて、祖母が喫茶店を営業し珈琲を淹れていた場であった。と云っても父がまだ幼児だった頃にお店を開いたというから、もう60年前のお話。

喫茶店を閉めた後は父が美容院として建物を改装し多くの人々が出入りした。

60年ものあいだ雨風を凌いで何千もの人々が踏み歩いた床は、湿気等による経年劣化で一部は抜け落ち全体が傾きかけていた。

開業資金は前職でこつこつ貯めたなけなしの貯金のみ。

と言っても、床や水道、ガス、電気などの素人ではどうにもできないもの以外の、壁や扉、お店の顔となるカウンターテーブルは自分の手で作ると決めていた。

「暮らし」のために必要な文明を肌で学び、これまで以上に日常を慈しむため。自分の理想を納得のいくまで形にするため。

作業に着手したのが4月27日。

父の全面協力のもと、先の見えないリノベーションを始めた。

理想を言葉や形にして父に伝え、それを作るための手順を父に考えてもらう。あとの作業の大抵はふたりでこなす。

その間にも、何人もの父の知り合いや、わたしの大切な友人や恋人が手伝いに来てくれる。

ーー・ーーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・

お世辞にも栄えているとは言えない街。店前で朝から晩まで作業をしていても、前を通る人は多くて3人程度。

開店作業を始めた初日。

この街の方々に知り合いの多い父を通じて、この街でサービス業をしている方々とお話しする機会があった。

ここにお店を開くという話をすると、応援していると言ってくれながらも、「この街でお酒を提供するお店をやったら下品なおっちゃんしかこない」「なんせ人のこない街だからねえ」と半ば諦めた声ばかりを聞いた。

父は「そんな人が来る店にはしないよ」と言ってくれたし、わたしもそう思っていたのだが、自分の理想と現実があまりにもかけ離れているのかもしれないと、じわじわと恐ろしくて起き上がれなくなりそうになった。

お店をやろうと意気込んでいた頃に感じていた肌に射す陽のぬくもりも、含みある風の感触も、コンクリートの隙間から力強く天にむかって伸びる野花の彩りも、まるでなかったことのように、目の前は暗雲が降りたように一変して灰色になった。

今までの生活が、「お高いジャムも並べて優雅にバターたっぷりカリカリの厚切りトースト」だったとしたら、これからやろうとしていることは、「種を蒔いた小麦畑から収穫して、その実をたたいてくだいて粉にしてゆき、湯を加え、発酵させ、火を焚いて、ようやくバターも乗らないパンを焼く」。

あたらしい環境で、まるきりあたらしいことを0から始める。

実際に全身でそれを実感すると、強烈な疑懼と不安で、心臓がバケツいっぱいのクエン酸に浸けられたように痛んだ。

それでも作業をする手は止められない。

テーブルがない環境でも、地べたで茶を淹れ、ペンキまみれの脚立に腰掛け日本酒を飲んだ。

日本茶と日本酒。これらの余韻に耳を傾けているときは、なんだか大丈夫な気がする。わたしにとって日本茶と日本酒は、出会ったときからずっとお守りみたいなもの。口に含んだだけで優しい気持ちになれる、相棒のような存在だった。

オープン後のことは考えないようにして、作業だけに没頭した。作業をしているとあっという間に時間が過ぎる。ご飯もろくに食べず、体重は高校入学当初の自分より軽くなった。

ーー・ーーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・

作業を開始して1ヶ月半が経とうとしていた6月頭。

予定していたオープン日を大幅に先送りするも、無事お店が完成。

何十枚サンドペーパーを消費したかわからないし、ほとんど気持ちは大工さんだった。重たい木材を運んだり持ち上げたりしていたから、力の入れ方のコツを掴んだのか、いまだにそんじょそこらの家具なんてスイスイ持ち運べる。

内装Before After↓

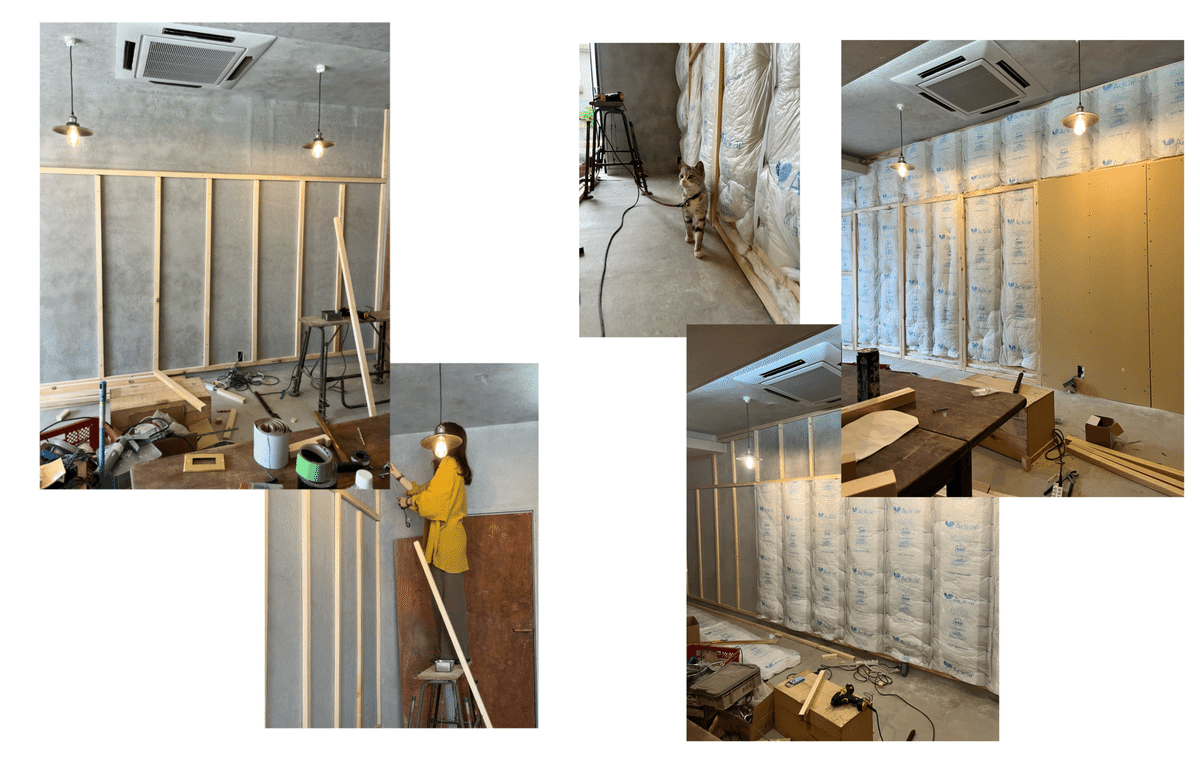

作業の様子↓

真んなか)革靴をペンキに染める我

右)様子をみにきたおばあちゃん(96歳)

隣に位置する父の美容院との音漏れがひどく、防音材を重ねることに。

木枠で空気の層を作る→グラスウールを仕込む→石膏ボードを貼り塗装という流れ。

しかしここにきて父が高熱を出し、ほとんどの作業をひとりでやることに。

すべて終えた後見事にわたしも高熱を出し5日間寝込みました。

完成までの日々にも、あまりに運命的な出会いが何度もあって、理想としていたものより何倍も魅力あるお店が出来上がった。

例えば、煎茶を注ぐ湯呑。

ここにしかない、一点もので、ぬくもりある器を絶対に使いたかった。

ネットのありとあらゆるツールで探しに探してようやく出会ったとある湯呑。

Instagramに飛ぶと、ギャラリーがあると書いてある。

初めてのお店で使用する大切な湯呑。実際に作られている場を見てじっくりと向き合った作品を扱うと決めていた。場所もわからないまま、「ご訪問させてください」とご連絡したところ、なんとギャラリーはとなりの県(!)

「沖縄県です」と言われても行くつもりでいた。運命的である。

さっそく「明日にでも伺わせてください」とご連絡。

数日後ギャラリーを訪れ、無事湯呑をお持ち帰りし、さらに、わたしの名を引き継いだ宝瓶を作成してもらえることになる。

その作家さんから開店祝いにいただいたカウンター上のランプシェードは、訪れるお客さんにもとても人気で、お店の顔となった。

カウンター席に使用する椅子をずっと探していたがピンと来るものに出会えずにいた開店数日前。

山を超えたところにお店を構えるバルの店主から、「大事な先輩からいただいた椅子を使わなくなってしまって、処分するのは心許ないからもらってくれないか」と父に申し出があり、使わせていただけることになった。

作業台としてわたしが使用しているでっかなでっかな机は、「こんな机が欲しい」と送った画像を父がFacebookで募集すると、倉庫の奥底に埋まっていたものを譲ってくれるという人が現れた。

経年劣化で色褪せた表面をサンドペーパーで磨き、蜜蝋で深みを出した。大きくて頼もしい相棒。今もその作業台でこのnoteを書いている。

一番そばで、お店づくりに手を貸してくれた父は、わたしのことを恥ずかしげもなく「一番の理解者」だと言う。

わたしが拵えた晩ご飯をつまみながら、「俺はここで産まれたから。この柱から厨房のあるあたりまでにあった部屋で産まれたから、大切にしなきゃ」そう言って、店の真んなかでピシリと聳える柱を大事そうに手入れをした。

かつて父が生まれた場で、今度は娘のわたしが米を炊き、野菜を切り、湯を沸かす。

𓆭𓆭𓆭

グランドオープンの3日前、2023年6月10日。

一日限りのプレオープンを行った。

前日から、お花を包んだ段ボールが続々と届く。

人のほとんど通らない通りで、大半を父とふたりで作業していた1ヶ月半だったから、ここに何十人もの人々が集まるなんて、ずっと夢を見ているようだった。

街の方々から途切れることのないお祝いに、東京から来てくれた大切な人たちが代わる代わる席についてくれる幸福。

この日一日のことは一生忘れることはないであろう。

この日から、わたしの肩書きは「23歳、ちいさなお店のオーナー」になった。

ーー・ーーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・ーー・

空が明るむ頃、寝ぼけ眼でポットに火をかける。

植物たちに水をやり、ぱたぱたと埃をはらったり、箒をかけたり。

窓拭きをすると、ガラスに映った自分のすがたが踊っているようにみえて、一層たのしくなってくる。あたたかい焙じ茶を淹れてほっとひと息。そうだ、昨日いただいたカステラを朝ごはんにしましょうかしら。

開店までの数時間。これから訪ねてくる皆さんを出迎える準備の時間。

今日はどんな人がきてくれるだろう。今日はどんな一頁に出会えるだろう。

開店作業を初めたあの日から約4か月。見える景色は今までにないほど煌めいて見える。

言葉を紡いで小躍りする悦びを取り戻し、心を鎮める音楽を分け入って探りにゆく日々。たまの憂いも、あるべき感情のはためきとして、その時みた景色と共にシャッターで切り取り残したり。

まだ開業してから2ヶ月と少し。

平気で片道1時間かかるような土地から遥々訪れてくれる人がたくさんいる。

美味しいものを提供することは当然のこととして、このお店で最も提供したいのはお客さまの日常に間を与えられるよう、どこか非日常を感じられる余白のある心地よい空間。

少し遠くへ羽を伸ばして真白く大きな滝が延々降るようすを見たあとや、露天風呂に浸かって柔らかいぬくもりのなかでのびのびと足を伸ばしたときの感覚に近しいもの。日常を考え直し、日常をいっとき忘れ去れる空間。

そうは思っていても、「お店に来てくれた人たちがどう感じどう受け取るか」が全てで、こちらが言葉で伝えられることはないに等しい。

だからお店にいる間、自ら想いを言葉にすることもなく、(どうか、足を運んでくださった皆さまの「ほっ」が生まれますように)と心のうちで願うばかりだった。

それでも、ときどき届くお客さまからのお声は、そう感じてくれたら嬉しいと想いを込めたこだわりのまるきり意のままだったりして、こんなありがたい話があっていいのかと泣きそうになることが何度もある。

いらっしゃるお客さまに心地よく過ごしてもらうためには、まずは店主の心が安寧であるべきだと思っている。

心が切羽詰まったり、余裕がなくなるようなことがあったら、ほぐれた心を取り戻す努力をする。疲れたときは悪い方向に思考が落ちてしまうから、そんなときお客さまの前向きで潤いのある言葉を聞いてハッとする。

当店の扉を開けてくれる皆さまに、癒されたり学んだり、いただいてばかり。

憩いを届けたくて始めたお店なのに、救われているのはこちらのほうだったりする。

店内の至る所に本を置いていたら、案外本を読む方はたくさんいて、「これどんなお話だったっけ」と話のきっかけに選んでくれたり、手に取ってじっくり読み入る方々を見届けて、こちらも膝の上で丸まる猫を愛でながら本を捲る。

なんて贅沢な時間なのだろう。なんて夢のような一瞬一瞬なのだろう。体を取り巻く空気に感触があるような、胸のうちが凛、と鳴るような、大好きな本を読んでいる時と同じ感覚が現実にある。まるで小説の世界を辿っている。

この素敵な日々を迎えるまでには、23年間培ってきたすべてが詰まっていて、無駄なことなどなあにもなかったと胸を張って言える。

「独りで生きられる人間になりたい」と始めたお店。開店作業時から今までさまざまな人に助けられてばかりの日々。

わたしができることは、あの日感じた絶望も含めて、開店作業当初からの一頁一頁を繰り返し反芻して、うちは熱く、そとは涼やかに、向上し続けること。

扉を開けてくれた方々が、改めて日常を慈しめるために、やれることは全てやる。

今日もまた、一日に出会った一頁一頁を思い返し、暖簾をそっと仕舞う。

明日もどうか、扉を開いてくれた方々にやさしい風が吹きますように。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Instagram→@__gu_gin___

https://instagram.com/__gu_gin___?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?