【舞台音響スタッフ目線で選んだAbleton Live11の新機能11選】

はじめに

Live11の発売がアナウンスされ、SNSや動画投稿サイトなどではLive11の話題で溢れかえっており、テイク録音/コンピング、テンポ追従、MPE対応、アップライトピアノ音源追加など目白押しなのですが、ここでは舞台音響目線で個人的に嬉しかったLive11の新機能を紹介していきます。

1.指定ポイントでのフォローアクションの実行 (Unlinked)

Live11から[フォローアクションタイムコントロール]の水色の三角マークが追加され、小節や拍などに左右されない自由なタイミングを指定することが出来るようになりました。MIDIでもAudioでも可能です。

2.指定回数LOOP後のフォローアクションの実行 (フォローアクション乗数)

[Linked]に設定し[LOOP]を有効化することでLOOP回数を指定しつつ別CLIPに乗り換えることが容易になりました。画像内の設定では「3回LOOP再生をした後にCLIPの停止」が実行されます。

3.クリップ末尾でのフォローアクションの実行 (Clip End)

今まで有りそうで無かったフォローアクション機能。これがあるだけでCLIP再生終了後に次に展開することが1クリックで出来ることに。

4.新フォローアクション Jump

[Jump]は同一トラック内のCLIPならどれでも指定することが出来る新しい機能です。指定再生する際はCLIPが存在するスロットの番号を指定します。

5.シーンでのフォローアクション

フォローアクションがシーンにも搭載されました。CLIPと同様に「Jump」の設定があり、シーンを指定して再生することができます。シーン選択は移動しない為、MIDI CLIPでPrg.Changeの送出を多用する際に便利な機能です。

6.新しくなったLiveの画面

シーンの名称を変更してもシーン番号が常に表示されるようになりました。新フォローアクション[Jump]でスロットを指定再生する際にサッと番号を確認できる親和性も確保されています。

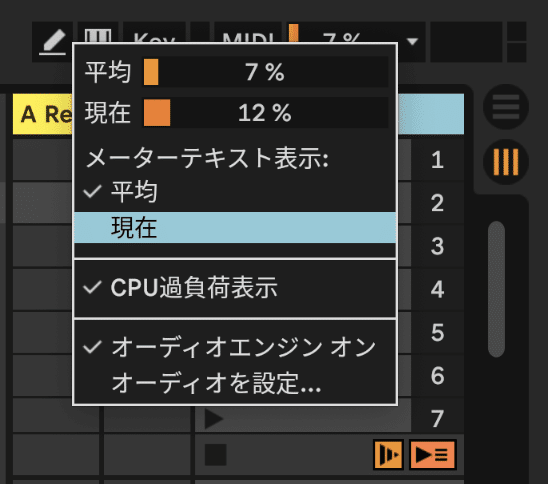

また、新たにトラックフェーダーの下の箇所にトラック毎のCPU負荷を確認できるメーターが搭載されるようになり、どのトラックが負荷が大きいのか視認できるようになりました。そして画面右上の「CPUロードメーター」は平均と現在を切り替えれるようになりシーン再生時のCPUの変化も確認出来ます。

7.Hybrid Reverb

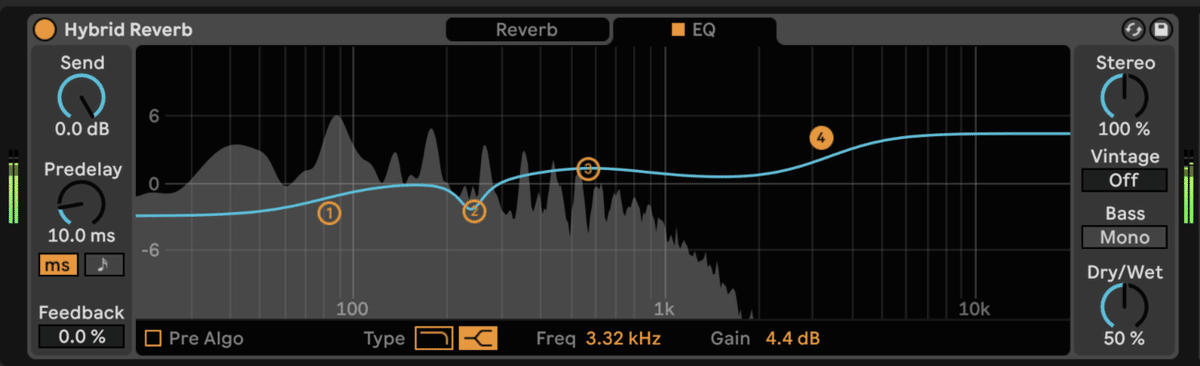

コンボリューションとアルゴリズムを組み合わせた、名前の通りハイブリッドなリバーブです。

信号の流れを直列(Serial)処理なのか、並列(Parallel)処理なのか、アルゴリズムのみやコンボリューションのみなど選ぶことが出来、Live10 SuiteやM4Lライセンスに搭載されていた[Convolution Reverb]と比べるとかなり進化しています。搭載されているEQのバンド数も3Bandから4Bandにパワーアップ。

非常に完成度が高く、Ableton純正のHybrid Reverbは波形編集/ミックス/効果音作りなどの際に今後活躍していきそうです。

8.Spectral Resonator

効果音を作る際に活躍しそうな新しいデバイス。音を倍音を構成する部分音に分解して引き延ばし音の響きが変わる処理をし、金属音やグリッチ音など全く違う音に加工したりすることが出来ます。

音がどのように変化するのかは文章で説明するより、実際に手にとって試していただく方が早いのですが、変化が楽しくて触り続けることになる恐れがあるデバイスでもあります。このデバイスは高速フーリエ変換(FFT)を使用しており、数学や音響工学を学んでいた方やPAエンジニアなどの音響技術者は一度は耳にしたことがある言葉では無いでしょうか。「高速フーリエ変換(FFT)」が気になる方は公式サイトのリンクからアクセスしてみてください。

※Spectral ResonatorだけでなくSpectral Timeもオススメです。

9.テンプレートやデフォルトセットの保存のメニュー化

Liv10まで「環境設定」内に存在していた「現在のセットをデフォルトとして保存」が、「メニューバー」内の「ファイル」に組み込まれました。

同じように「テンプレートとして保存」も新設され、Liveのブラウザ内の「カテゴリ」から「テンプレート」へアクセスすることでカスタマイズしたテンプレートを即座に呼び出すことも簡単です。

10.新しいカテゴリセクション (フォルダ内でグループ化)

ブラウザ内の「カテゴリ」からインストゥルメントやオーディオエフェクトを選ぶ際に種類別に整理されています。これで目的のものに素早くアクセス出来るようになりました。

もし、Live10までの表示形式が好みの場合は、右クリックメニュー内の「フォルダー内でグループ化」のチェックを外すと以前の表示形式に戻すことも可能です。

11.マクロ設定保存

マクロコントロールの数が16個に拡張。EQやCompなどで普段よく操作する箇所にアサインすることで操作や管理がより楽になりました。

また、お気に入りの設定をいくつか用意したり、一瞬だけラジオのような出音の設定に変えたいような場合、[New]をクリックしてスナップショットをするようにその都度「Macro Variations」に収めることで、いつでも設定を呼び出すことができるようになります。

呼び出す際はVariationの名称をダブルクリック(または横三角マーク)でマクロバリエーションを起動させます。上書きする際はカメラにプラスが書かれたようなマークをクリックで行えます。

Variationの名称は右クリックメニューで「名称変更」で好きな名前を付けることも出来る為、呼び出す際は間違えにくく、外付けのMIDIコントローラーやPCキーボードに直接機能をアサインすることで劇場公演やコンサートの曲中での切り替え操作もそう難しくはありません。

おわりに

まだまだ新機能は盛り沢山ではありますが、気になる方は公式サイトへ是非アクセスして確かめてみてください。

ちなみにLive11は本日(2021年2月23日)発売です。

学生や教員向けのアカデミック版も展開されており、通常版よりも導入しやすい価格設定となっているようです。

【体験版のダウンロード】

【Ableton認定トレーニング】

【舞台音響関連のコラム】

ポン出しで活躍するAbleton Live

(Ableton Live10での内容となります。)