MeetUp vol.5 「社会で求められる人材。今必要な教育とは?」の振り返り

みなさん、こんにちは。

秋山政明です。

昨日は無事に5回目の政策Meet Upが開催できました。

視聴は下記画像をクリックしてください。

テーマは、「社会で求められる人材。今必要な教育とは?」

ということで、社会で活躍する政策Meet Upのメンバーと対話を通じてどんな人材が社会で必要とされているのかを紐解いていきました。

まずなぜこのテーマにしたのかですが、僕が掲げている政策の一つに、「どんな環境にいても、子どもたちの学びが保障された社会へ」があります。

この政策に共感してくれた高校生が手紙を送ってくれたり、会いにきてくれました。

いじめを受けていて、不登校や転校を余儀なくされたこと。

頑張って入学した学校を辞めなくてはいけなかったこと。

どんな状況になっても学びが保障された社会を実現してほしいという声でした。

一方で会話の中で、不登校になったことや転校したことが将来の経歴においてマイナスになるのではないかという不安を持っていました。

そこで、今回の政策Meet Upでは、”どんな人材が社会で求められているのか”をテーマにし、相談に来てくれた高校生たちにとっても将来への気づきに繋がればいいなと思いました。

政策Meet Upのメンバーは、橋田さん、宇田さん、大林くんの3名。

これくらいの人数が1時間では丁度良い人数かなと思っています。

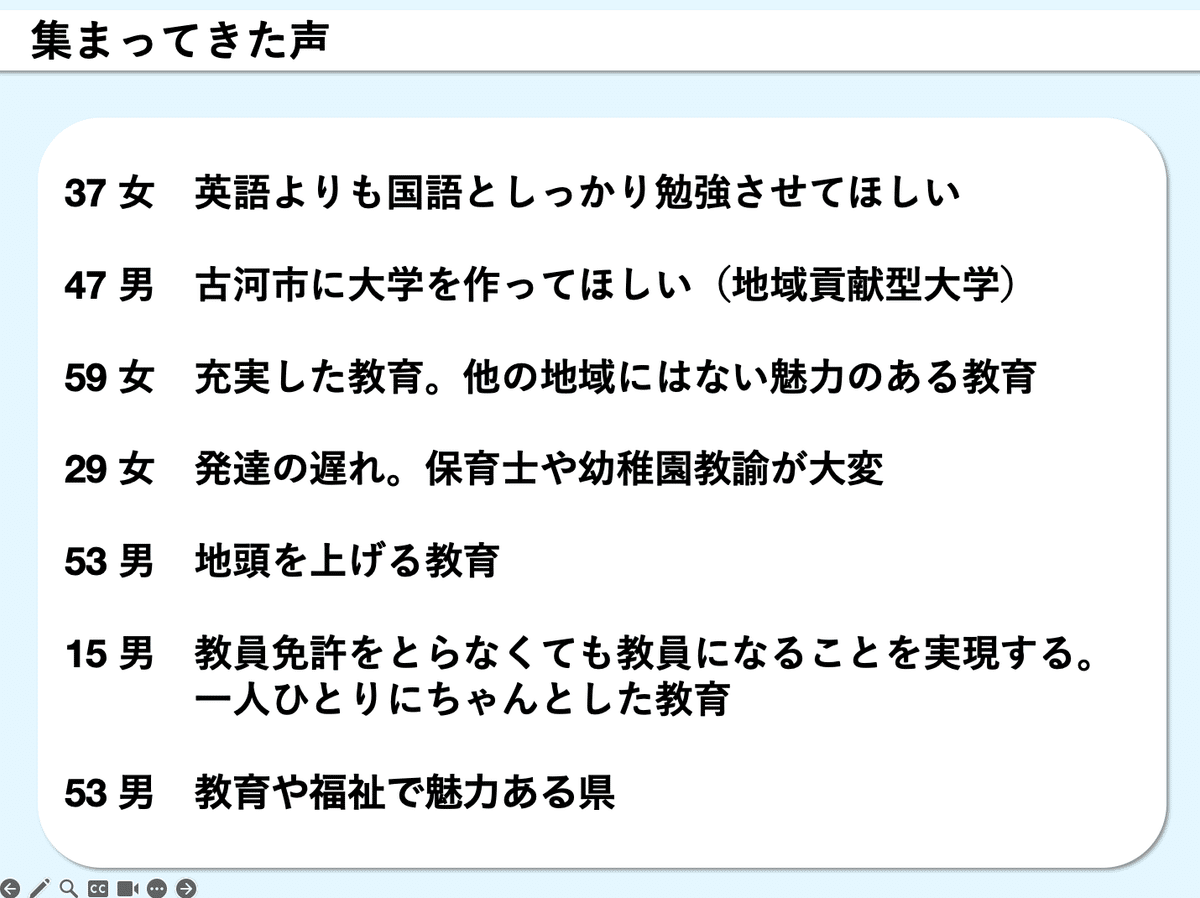

まずは、声をカタチにプロジェクトに集まってきた声を紹介。教育に関しても様々な声が届いています。一つ一つに答えを返していくという進め方では時間があっという間に過ぎていってしまうので、声をしっかり受け止めた上で話を進めていきます。

対話を通じて出てきた「問い」を持つということ。

大林くんも宇田さんも過去の経験から、自身に起きたことに対して、

「なぜ?どうしてこうなったんだろう?どんな意味があるんだろう」という問いを考えてきたことで、仕事に対しての意志や軸となったり、意味づけになっているということでした。

学生から社会人になると、1日の半分は働く時間になります。この働く時間が受動的だと、なかなかいい仕事にはつながりません。そして仕事は、人それぞれではありますが、65歳・70歳過ぎても働いている方がいます。

この長い就労期間を受動的に捉えるのではなく、主体的に捉えて前向きに進めていく上では、自らに「問い」を投げかけて、意志や軸を持って働くことが大切になるのではないかという話でした。

声の中にも入っていた非認知能力というキーワード。

数値化はできない内面的なスキル(物事に対する考え方、取り組む姿勢、行動)と表現されています。会社員時代を振り返ると、リクルート時代は業務上のスキルとは別に4つのスタンスというものを掲げて、評価指標に組み込まれていました。

例:リクルートの大切にする4つのスタンス

-圧倒的な当事者意識

-考え抜く・やり抜く姿勢

-広く・深く学び続ける姿勢

-チームとして協働を追求する姿勢

上記にも記載されているように、自らに「問い」を投げかけるのは、考え抜く・やり抜く姿勢や広く・深く学び続ける姿勢につながるものがありますね。

もう一つ後半に出てきたキーワードは多様な人たちとの協働でした。

茨城県内も外国籍の方が増加しています。

特に古河市のこの10年の増加率は高く、想像している以上に様々な人がこの地域で生活しています。

変化し続ける多様な社会において、自身の価値観を広げることになる他者との関わりは、衝突もありますが知識や経験にもつながる機会となります。

1時間という時間はあっという間ですが、

今回のMeet Upを通じて出てきた言葉をまとめていくと、

・自らに「問い」をたてられること

・多様な人との協働からたくさんの気づきを得ること

・上記2つを通じて自信が変化し続けられること

がこれからの社会に求められる人材に関してのあり方になってくるかもしれません。

より詳しい話は、ぜひアーカイブをご視聴ください。