のげやまインクルーシブ構想

横浜市がこんな発表をしておりました。

詳しくはこちらのPDFをご覧ください。

なんとも楽しそうな構想。

インクルーシブなのはもちろんのこと、個人的には子ども図書館ができるのも良きポイント!

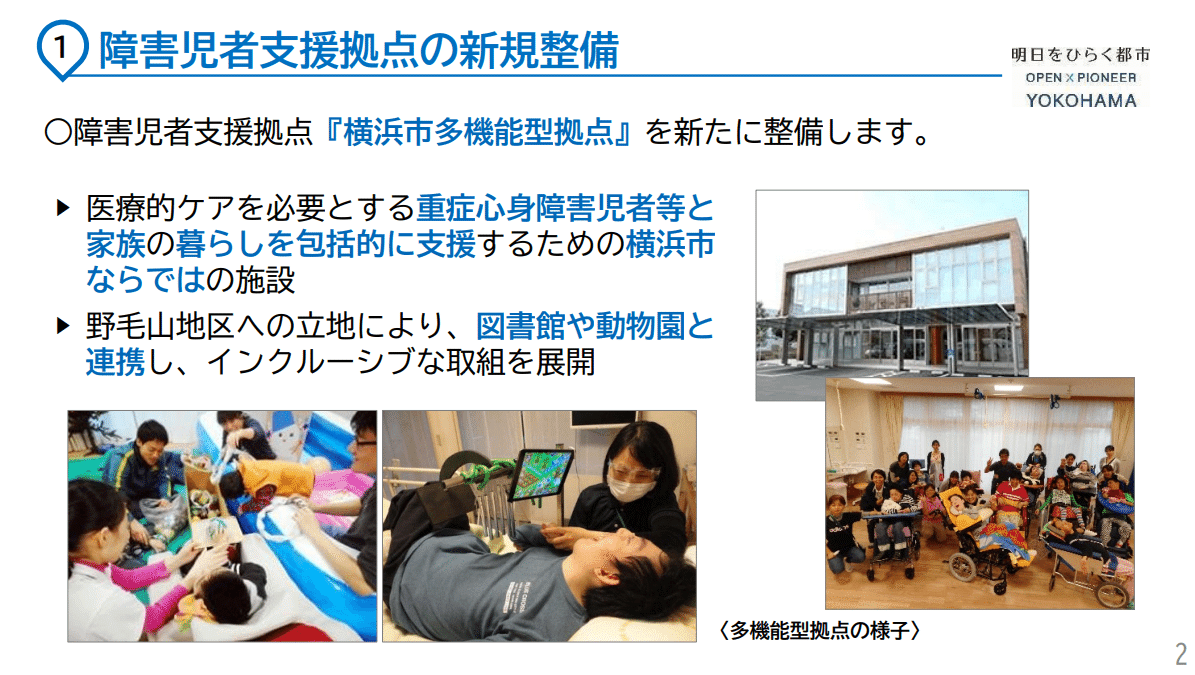

障害児者支援拠点を中心に図書館、動物園、公園が整備されるとのことなので、サポートが必要な子どもが安心して楽しく遊べるのはもちろんのこと、多様な人たちが存在する場になることを期待しています。

障害児者支援拠点を作ると聞くと、このニュースを思い出します。

この記事のヤフコメで、インクルージョン研究者の野口晃菜さんがおっしゃってることが全てではないかと思います。

「差別はダメ」と誰もが学ぶのに、このようなあからさまな差別を地域住民がする要因は、そもそも障害のある人と接する機会がなく、障害のある人が日常の中で不可視化されていることではないか。

教育の段階から、例えば特別支援学校に在籍する子どもたちと小中学校に通う子どもたちが接する機会はほぼない。日本が10年前に批准した障害者権利条約にあるように、差別のないインクルーシブな社会をつくるためにはインクルーシブ教育は必須である。ただ接する機会を作るのみでなく、学校や社会を障害のある人がいることを前提としたものに変革していく必要がある。

教育から変えていく。

学校や社会を障害のある人がいることを前提としたものに変革していく。

のげやまインクルーシブ構想。わくわくします。