沈胴式レンズって何?

2023/12/19更新:「主な沈胴式レンズ」に製品を追加しました。

デジカメもとい、カメラのレンズには「沈胴式レンズ」なるものが存在する。

さて、この「沈胴式レンズ」とは何なのか? メリットデメリットはあるのかを紹介する。

沈胴式レンズとは

「沈胴式レンズ」は、レンズをカメラのボディ内部にしまい込む事が出来るレンズの事であり、持ち運びを容易にするために採用している。

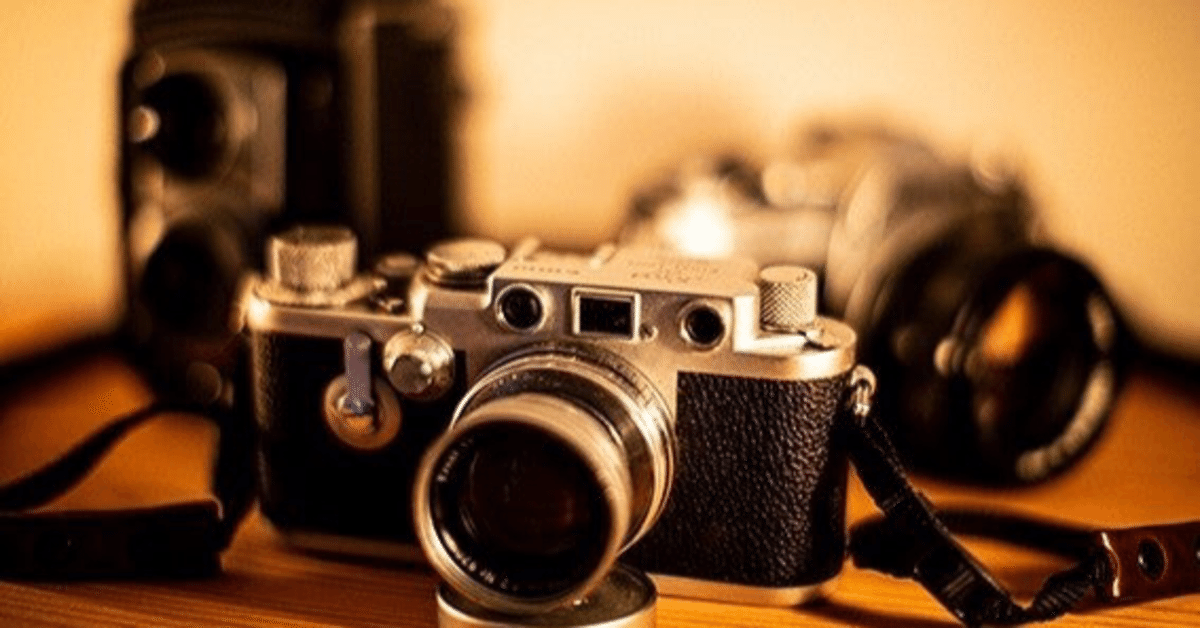

大きく手動式と電動式の2つに分けられるが、手動式はフィルム時代のレンジファインダーカメラに用いられていた事が多かった。

一旦レンズを引き出し、その後回してロックするものが大半である。

(上記リンクにその写真が掲載されています)

もう1つの電動式は、90年代以降に登場したコンパクトタイプで多く用いられ、現在でもコンパクトデジタルカメラ(コンデジ)や一部ミラーレス一眼用の交換レンズなどで多く用いられている。

コンパクトデジタルカメラのスイッチをONにした時、自動的にレンズが前に出て来て、OFFにすると自動的にボディ内へ収納する。これこそまさに「沈胴式レンズ」であり、コンデジを所有している殆どの方は気づいていないものの「沈胴式レンズ」を扱っていることになる。

主な沈胴式レンズ(現行販売モデル)

ここでは現行販売している沈胴式レンズを挙げてみることにする。

一眼カメラ用

キヤノン

・RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM(手動式)

・RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM(手動式)

・RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM(手動式)

・RF600mm F11 IS STM(手動式、鏡枠後方のみ伸縮)

・RF800mm F11 IS STM(手動式、鏡枠後方のみ伸縮)

・EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM(手動式)

・EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM(手動式)

・EF-M22mm F2 STM(電動式)

・EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM(手動式)

ニコン

・NIKKOR Z 14-30mm f/4 S(手動式)

・NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR(手動式)

・NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3(手動式)

・NIKKOR Z 24-70mm f/4 S(手動式)

・NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR(手動式)

ソニー

・E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(電動式、電動ズーム)

・FE 28-60mm F4-5.6(手動式)

富士フイルム

・GF35-70mm F4.5-5.6 WR(手動式)

・XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ(電動式、電動ズーム)

ペンタックス

・HD PENTAX-DA 18-50mmF4-5.6 DC WR RE(手動式)

・HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE(手動式)

オリンパス(OMDS)

・M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6(手動式)

・M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ(電動式、電動ズーム)

パナソニック

・LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.(手動式)

・LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.(電動式、電動ズーム)

・LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.(手動式)

コンパクトデジタルカメラ用(全て電動式)

・大半の電動ズームコンデジ(レンズが飛び出ないタイプ除く)

・リコー GRIII、GRIIIx

メリットとデメリット

沈胴式レンズもメリットとデメリットがある。

まずメリットについては、ボディとレンズの場所をあまり取らなくなるために持ち運びが容易になること。

一眼レフ機と比べるとコンパクトに収まるので、バッグの場所を取らなくなる。荷物を少なくしたい方にとっては非常に良い。

デメリットは3つほどあり、1つ目は「撮影まで手間がかかる」こと。

例えばこの「EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM」は、左側にあるレバーを奥に押したまま15mmの所までズームリングを回す必要がある。

15mmに合わせるとこのようにレンズが伸び、撮影可能な状態となる。

手動式はすぐに撮影しようと思っても、一手間かかってしまうのが難点と言える。(起動するとアラートが表示される機種が殆ど)

一方の電動式は起動するとすぐに撮影可能な状態となる。

(例:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)

起動するとすぐにレンズが飛び出て撮影可能状態に。アラート表示はレンズエラー以外発生しない。

2つ目は「チリやホコリが入りやすい」こと。

これは電動ズームに良くある事だが、レンズの隙間からチリやホコリが入り、その状態でズーミングすると最終的にはイメージセンサーに付いてしまう。

ただ、今のカメラはイメージセンサーからホコリを取り除く機構が搭載されているものもあるので、余程の廉価版で無い限り心配する必要は無い。

3つ目は「沈胴させるとイメージセンサーを傷つける」こと。

これはオートフォーカスのレンズではまず発生しないが、オールドレンズ装着時に多い。

今のミラーレス一眼はオートフォーカス性能向上のため、レンズとイメージセンサーの距離を短くしているもの(ショートバックフォーカス)が多く、大半の機種ではそうなっている。

沈胴式のオールドレンズはレンズの付け根から出っ張るものが多く、一部沈胴厳禁のものもあるので注意が必要。

(レンズを外して沈胴させる分ならOKです)

まとめ

今回は「沈胴式レンズ」について取り上げたが、携帯性に優れても突発的な撮影が困難などメリットとデメリットを併せ持つレンズであると言う事。

スナップ撮影であればOKでも、動きものなどは沈胴状態だと手こずると言っても良いだろう。突発の撮影に備えて広角端までレンズを出しておく手もありと言える。(ただし、使わない時はしっかりと収納すること)

コンパクトデジタルカメラなどでは電動ズームを利用しているが、そこで使われているレンズもある意味「沈胴式レンズ」である事をこの際に覚えておこう。

扱い方によってはレンズまたはカメラ本体の故障にも繋がる事があるので、「沈胴式」であっても慎重に扱おう。

いいなと思ったら応援しよう!