美術展回想録① M!DOR! collage exhibition ‘On the Mystical Rule’(2019.11/16-12/1)

=====================================

どこへでも気楽に足を運ぶことが難しい今。こんな時は、おとなしく自室にこもりながら、懐かしく美しい過去を記憶という宝箱から掘り起こして眺めるに限る。

そんなわけで、ひとまず2019年に足を運んだ展覧会のレビューを、noteの方にゆるりとまとめておこうと思う。

第一弾は、2019年11月に足を運んだコラージュ作家M!DOR!さんの展覧会‘On the Mystical Rule’。

以前からずっと憧れだったM!DOR!さん。展覧会場へ足を運んだ時、ご本人とお会いできたことが本当に嬉しかった。観たいとか会いたいと思った時、多少無理してでも行動すること。M!DOR!さんとお話ししていた時に教えていただいたことだ。あれから1年が経とうとしている今、直接お話しできたことが当初に増して貴重なことだったと思える。

====================================

M!DOR! collage exhibition ‘On the Mystical Rule’(2019.11)

追憶の展覧会レビュー

▼ ▽▼ ▽▼ ▽▼▽▼

グラフィックデザイナー、コラージュアーティストのM!DOR!さんの個展初日へ伺った。

M!DOR!さんの、作品を「住人」と呼ぶ表現はとても的確でいいと思う。

今回、ようやく初めて 作品の実物を観ることが叶い、ますますそう実感したのだった。

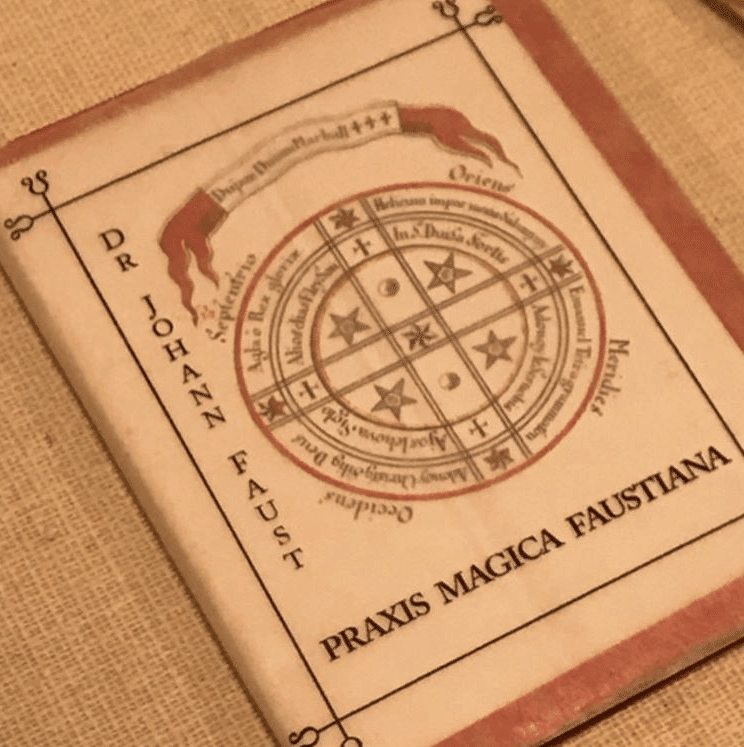

紙というある種 平面的な素材を、奥行きや立体感のある額縁や基底を用い、それを生かすことでオブジェのように仕上げられた作品の一つひとつにはとても躍動感があり、立体コラージュなどは特に、人々が寝静まった後に本当に動き出し、額縁やガラスドームの中で、あるいは時にはふたを開けて(!) 、お祭りを始めそうな気配すらする。

まるで魔法にかかったように博物館の展示物たちが動き出す『ナイトミュージアム』のような。 あるいは、幼い子供の頃に読んでもらった、小さなぬいぐるみや人形たちがデパートや美術館で動き出すような愛おしい物語をも想起させる。

「ミュージアム」という言葉でもう少し連想を広げると、西洋の古書を中心とした図版や写真など、一枚一枚きちんと綴られ整理されたページから抜け出してきた「愛づらしい(めずらしい)」素材たちによって仕上げられた作品たちは、古書の中に設けられた小さなヴンダーカンマーとも言えるかもしれない。

ヴンダーは、18世紀の西洋の貴族たちが世界中から奇妙で珍しいモノを集めて飾った展示室や小さな棚で、博物館の前身となったもの。今の博物館のように、テーマに沿って分類、整理されるというよりは、蒐集家たちの「好き」や「面白い」という好奇心や未知のものを発見する喜びにしたがって収集され、絶妙な均衡を意識して美しく陳列、配置されているものが多く見受けられる。

ところで昨日と一昨日は、私はプロップスタイリストの遠藤歩さんによるプロップスタイリング講座にも出ていた。そのトークイベントにもゲストとしてM!DOR!さんが登壇されていて(本当に嬉しかった)、私はコラージュとプロップスタイリングとの共通項について考えていた。

「制約」された有限な空間の中で、しかるべき場所を探り「配置」してゆくこと。

それが、両者の共通項の一つなのではないかというのが私の考えだ。

コラージュであれば紙などの基底、スタイリングであれば空間や場所、そして両者ともに既存の素材を使うという「制約」のある環境の中で。

特に<コラージュ>という技法そのものは、この有限性を生かすようなものであるようにも思われた。切る、そして貼る、というシンプルな作業というシンプルな制約。絵筆や槌を手にとるのではなく、膨大な数のアイデアや素材を集め、その中から一枚一枚を選びとり、限定して、制作を行うこと。さらに素材どうしにより組み合わせや配置が収束し決まってゆくこと…。

逆説的なことに思えるかもしれないが、有限化のための制約や法則には、しばしば特殊であったり不思議な、無限のようにも思える宇宙的(cosmo)な美が宿る。

それはたとえば、元は 膨大に広がり続ける混沌(chaos)とした世界を、法則を使って有限化し人間が理解するために古代の人々によって作られた占星術や天文学のように。

あるいは、顔や身体に墨や顔料で線を引いたり区切りをつけて目鼻や手足と身体を各部位ごとに有限化 秩序化し、膨大で畏怖の対象であった「宇宙」をそこに呼び込もうとした化粧(Cosmetics)術のように。

儀式や作業といった法や規則にしたがった手順を用いて、不思議なものを理解し、それを引き出して出現させること。

コラージュ作品に立ち返れば、以下のように言うことができるだろう。

本という「静物」から、素材を切り抜いて貼るという技「法」を用いて、生き生きとして今にも「動き出しそうな」住人たちを作り出すということ。この逆説。この奇蹟。

これが「魔法」でないというならば、一体何だというのだろうか、と。

それを踏まえてさらに展覧会のタイトルを見直してみる。

‘On the Mystical Rule’、神秘的なもの、魔法について。

この主題は、コラージュそのものの特性をぴたりと言い表している。

了

追記。

展示作品の写真を撮影させてもらってきたけれど、時代の澱をしっかりふくんだ美しい紙の色味や肌理は、デジタルデータにはもちろん交換不可能なわけで。

まるで素材の気配のようなそれらを視るためには、自分の身体で対峙するしか方法はないとよくわかる。

月並みだが、直接観ることの贅沢と重要性は、コロナ禍によって証明されたと思う。