【博士学位取得者向け】弁理士試験の論文選択試験免除科目の手続方法

ずいぶん漢字が多いタイトルになってしまった……ひらがなが3文字しかない笑

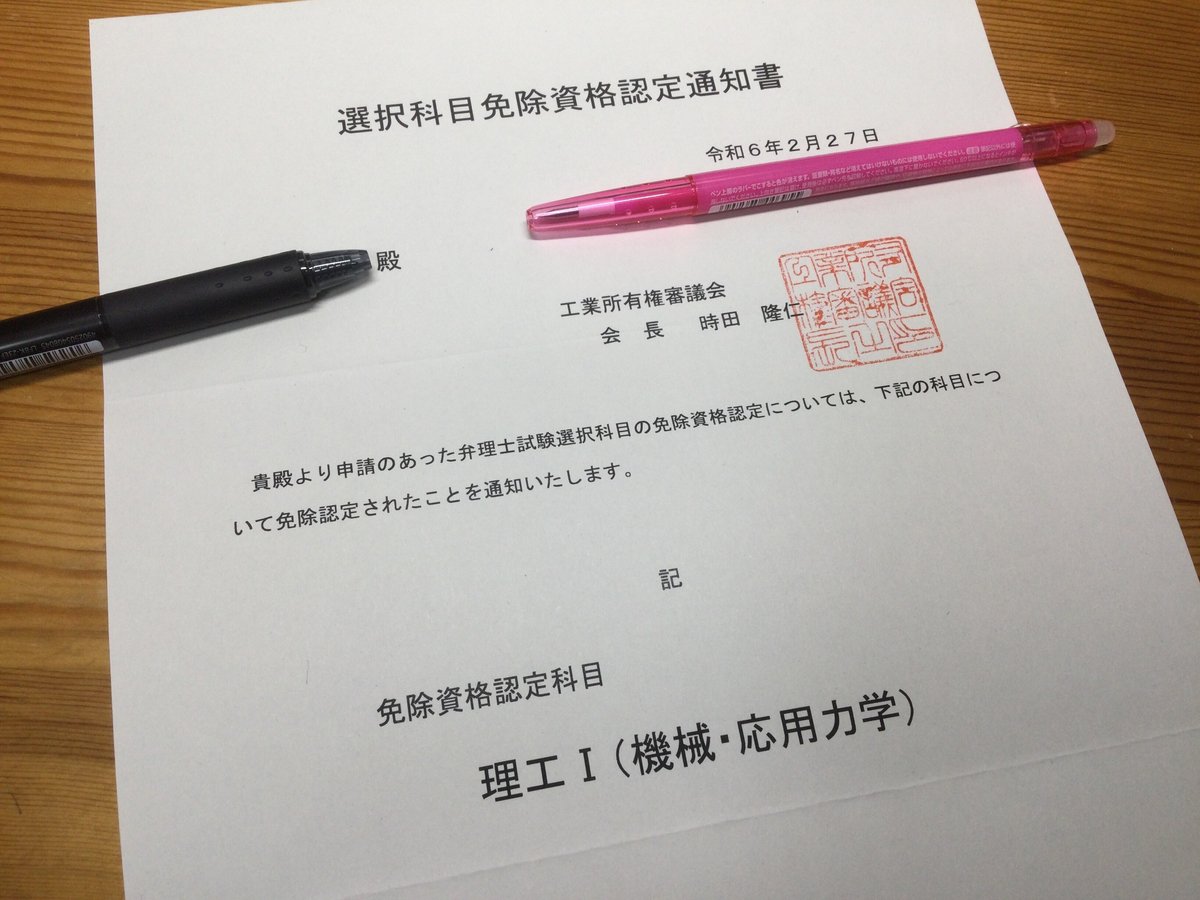

さて今回、学位に基づく選択試験免除の通知をいただいたのでその記録をしておきます。

この記事の対象者

弁理士試験の論文選択試験を【博士の学位で】免除申請する予定の方。ただし、【修士の学位で】免除申請する予定の方にも役に立つ部分があるかもしれません。

なお、昨年度の免除申請者のうち、約6割が修士・博士の学位で免除資格をお持ちでした。

申請と通知の到着は1~3ヶ月かかる

結論、気になるのはここでしょう。私が行った手続きは次節に記します。

私が申請した後、免除通知を受け取ったのは下記のタイミングでした。

申請(郵便局での消印)

2023年11月27日(月)通知の受取

2024年2月29日(木)

他のタイミングを記したブログの報告だと、

発送

2022年2月25日(金)通知の受取

2022年3月27日(日)

引用:【超苦戦】弁理士試験の”学位に基づく”論文選択科目免除の注意点を解説

私の場合よりも短期間で受け取られていますね。修士の学位に基づく申請の場合は上記ブログを参考にすれば十分かと思います。

おそらく審査の時期(年4回)と審査内容が関係していると推察されます。

なので、少なくとも1~3ヶ月を要することから、余裕を持った申請が必要です。

少なくとも、というのは書類の不備があった際には電話等の連絡後、次回の審査に持ち越されるという報告も散見されました。

重要なこととして、私の場合は、上記ブログ等と異なり、「指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位論文概要証明書」を提出せずに免除通知を受理しています。つまり、大学の先生の手を煩わせずに(自分もラクに)完結することができました。その過程を記したブログがなくて色々迷いました……笑

具体的な申請手続まとめ

下表の通り申請書や証明書を準備する必要があります。

ここでは博士号取得者向けに申請書1と証明書2と証明書4の3点について手続方法を説明します。

※本Noteに情報をまとめていますが手続は自己責任でお願いします、念の為。

「1.選択科目免除資格認定申請書」を攻略する!

はじめに、特許庁HPからダウンロードした様式を見ると、こんな感じになっています。

これを以下のように書き換えます。(当然、URLは必ず入力しています)

「(1)大学院修了証明書」は、大学側に郵送してもらう場合1~2週は要するため、早めに大学側に連絡を取ったほうが良いです。

「(2)論文が掲載されている大学ウェブサイトのURL」は、機関リポジトリや大学図書館にデジタル提出・公開されているURLを貼ってください。ここで、論文全文が閲覧できる状態である必要はありません。ただしURL先で、指導教員の名前がわかること、つまり博士論文が提出されて「学位が授与されたこと」が第三者に明らかにわかることは必要です。

「(3)学位論文全文の写し」は、私もそうでしたが、論文全文が公開されていない状態の人はこのような感じで記載する必要があります。私は論文100ページ程度だったので、コンビニで白黒印刷して申請書類の封筒が分厚くなりました笑(論文コピー代だけで1,000円くらいかかってしまいました)

※ 論文全文が公開されていない……事情によって論文タイトルのみ、要旨のみ、が公開されている状態をいいます。

これで従来、最も大変な「4.指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位論文概要証明書」の作成というプロセスを省略して申請できます。修士の場合は公開URLが無いと思うので出来ない申請方法かもしれません(未観測)。ちなみに私の博士論文は全文英字なので、要旨部分だけ日本語に訳した1枚のA4書類も「参考」として添付して申請しました。これで審査官にとってわかりやすい?申請になると思います。まあ普通に考えて、他人の100ページ超えの英語博士論文を読むのはキツいと思うので。。。審査官の気持ちになって書類を準備することが大切かもしれません。相手も人間です。

おそらく免除審査は主担当5~6名のグループでやっている

話は一瞬逸れますが、受験者のうち資格や学位に基づく免除者が毎年2000人と仮定します。

3~4回受験する方がいるとして、年間500人の申請者がいたとします。年間4回の審査があるため、1回あたり100~150人の申請者をさばく必要があるでしょう(年度末に向かうほど増加すると思われます。繁忙期で調整?)。そのため担当者あたり20件で、1件/日のペースで審査している可能性があります(資格免除と学位免除を両方確認する役割を持つ?)。つまり6名×20件×4審査=480件、よって主担当は5~6名程度かと思います。専門外で処理できない場合は各方面へ分担/依頼して進行調整もしていると思いますが……こういった審査のプロセスを想像してみるのも一興ですね。いずれにせよ、審査分科会の方ではしっかり審査していると思います。

今回の手続の根拠

セオリー?から外れた手続きになっているか心配になったので、下記ブログも参考にしました。

どうやら2021年10月以降は、「学位論文概要証明書」に代えて、論文そのままの写しの提出で良いみたいですが……肝心の特許庁HP内にその内容が見つかりませんでした(R3.9.8に特許庁で公表されたらしい……見つからない)

そこで内閣府の情報を探していると更に詳しい内容が載っていました。

どうやらこれが根拠となって、写しでも良い、ということになっているんだと思います。

念願の免除通知書をゲット

待つことしばし、無事に受け取ることができました。

郵送後、3ヶ月目になると、本当に特許庁へ届いているか心配になりましたが、手元に残った特定記録の控えを信じるしかないですね笑

そういえば知財分野で土木地質系の方はあまりお見かけしませんね。

これで安心して短答・論文式の勉強に注力できます。

本記事がどなたかの参考になればうれしいです。

以上、かがりでした。