藝大デザイン科一次試験を受けるあなたへ。

この記事は15分ほどで読み終わる内容となっています。

お疲れさまです。

前置きは置いといて、まずは持ち物のチェックをしましょう。

持ち物

・受験票

・鉛筆

・練り消しゴム・消しゴム

・デスケル

・はかり棒

・直定規(60cm定規)

・三角定規

・コンパス

・カッター

・ティッシュ・ガーゼ

・デッサンメイト

・鉛筆の削りカス入れ

・鉛筆キャップ

・擦筆

・エスキース帳

・下敷き

・昼食

・飲み物

・お菓子など

・時計(腕時計、置き時計)

・防寒具(手袋、ヒートテックなど)

・カイロ

・絆創膏

・常備薬、腹痛薬

・ビニール袋

・ハンカチ

・イヤホン

・財布、現金、交通系ICカード

・身分証明書

・素材(パチンコ玉とか、ガラス玉とか、小さな鏡とか)

要る可能性があるものを列挙しました。必要に応じて取捨選択してください。ここにない普段使ってるものがあれば忘れずに。

いくつかピックアップして説明します。

・直定規、三角定規、コンパス

構成の人は当然として、石膏の人も持っていきましょう。石膏像+静物モチーフのパターンがあり得るからです。

一昨年の構成がそうだったように、コンパスは使用禁止の可能性があります。そういう時はフリーハンドで描いてもいいですが、草案用紙を使って紙コンパスで描くと精度が高いです。穴を二箇所開けて、片方を円の中心で固定し、もう片方に鉛筆を通すやつです。

万一それが禁止されたら、中心から等距離の点を定規でたくさん取って繋げば、かなり綺麗に描けます。

もし定規が禁止されたり忘れたりしたら、イーゼルに置かれてる画板を支える板を代用することができます。

・エスキース帳

試験中に自分のエスキース帳を見ることはできません。待ち時間や電車の中での振り返り用です。

・下敷き

構成の人向けです。与えられる草案用紙がペラペラなので、エスキースをする時にあると便利です。

・昼食、飲み物、お菓子など

普段通りのものを食べればいいと思います。普段食べない人は食べなくてもいいし。後述もしますが、会場内では12:00~13:00しか飲食できません。

・時計

めちゃくちゃ大事です。部屋に時計はありません。試験官に聞いても教えてくれないし、見せてくれません。

・絆創膏

カッターやモチーフで指を切る可能性があります。絵が血で汚れないようにしましょう。

・ビニール袋

僕はティッシュを大量消費するタイプだったので、それを入れるゴミ箱にしてました。ゴミがでるモチーフかもしれませんし、1枚くらいはあると便利です。

・イヤホン

勿論なくてもいいですが、校門前で待つ場合や、部屋に向かうまでの時間の心強い味方です。今日まで何度も自分も守ってくれた音楽と共に赴くことをオススメします。

・素材

一応構成の人向けに、想定の質感のモチーフが出た場合のためにと書きました。備えあれば憂いなしということで、カバンに入れとくくらいはしておいてもいいかもしれません。でもあんまり重たくなりすぎないよう。

クッションなどについて

お尻に敷くクッションなどは、もしかしたら注意されるかもしれません。そういった話を聞いたことがあります。コートなどを敷いて代用することもできますね。それも注意される可能性もゼロではないですが……。

カルトンやパネルを持っていく必要はありません。

電車で忘れ物をする可能性があります。席を立つ時、必ず振り返って置き忘れてないか確認しましょう。

また、当日に大学で画材を購入することはできません。試験官に申し出ても、恐らく貸してはもらえないんじゃないかなと思います。しかし確証はないので、忘れ物したら聞いてみるといいです。

近所には画材屋もないし、そもそも朝早いので営業してないでしょう。必ず前日までに揃えておきましょう。

ここからは、当日の流れや注意事項を書いていきます。全て頭に入れる必要は当然ないので、ざっと目を通すくらいでいいと思います。

僕は去年と一昨年に構成で受験し、その前の年を石膏で受験しました。構成の会場については自分の記憶で、石膏の会場については自分の記憶と、去年石膏で試験を受けた人に詳しく聞いた話を元に書いています。

・試験場に入るまで

・石膏デッサンの情報

・構成デッサンの情報

・石膏・構成共通の情報

・試験終了後

試験場に入るまで

集合時間は8時となっています。それより前に行くと校門前で待機することになります。

早くに来て割と長いこと外で待機する人も結構いますし、開門してから来る人もいます。どちらがオススメということもないです。

受験票は忘れても再発行してもらえます。なので電車の中で忘れたことに気づいても、取りに戻らず向かってください。

当日は電車の遅延などの可能性もあるため、余裕を持って出発しましょう。

それでも遅刻した場合ですが、試験は途中からでも参加できます。多少制作時間が短くなっても、7時間デッサンですから十分巻き返せます。万一遅れても、悲観せずに。

構成は総合工房棟で、石膏は絵画棟になります。まあ棟の名前なんか出されてもって感じだとは思いますが、要は石膏と構成で建物が違います。石膏は校門から入って右側、構成は左側に向かいます。

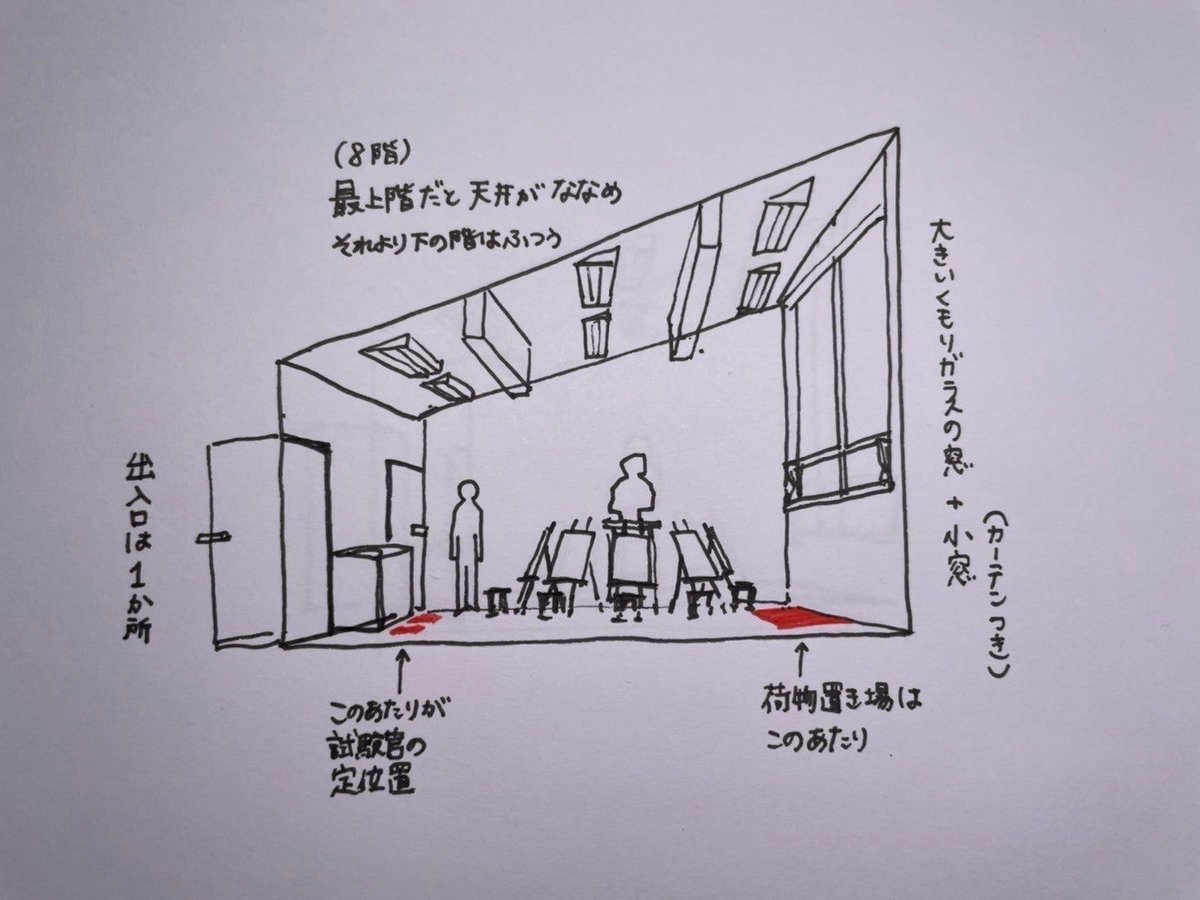

構成は2階とか3階の部屋なんですが、石膏は7階とか8階とかまで登ります。徒歩です。荷物は増やしすぎないようにしたいですね。

受験番号ごとに部屋が分かれます。立て札か壁に指示が書いてあるはずです。

一回教室に入ると、試験開始後出入り可能になるまで外に出られないので、先にトイレに行っとく方がいいです。

ただ「どうしても」って頼み込めば、入ってからでも行かせてもらえるみたいです。

部屋に入る際、試験官に茶封筒を渡され、試験官の目の前でスマホの電源を切ってそこに入れます。その封筒はイーゼルに画鋲で固定します。

確か教室には8時に入れます。

詳細を覚えてないのですが、去年と一昨年で違った気がします。一昨年までは建物内で待機する時間があったような気がしますが、去年は大学の敷地に入ったら待つことなくそのまま会場まで入れました。

そして9時から試験が始まり、試験開始後15分か30分経つまで出入りできなくなります。この辺の記憶も曖昧で……すみません。

藝大のサイトに、会場の部屋の様子などが載ってます。

石膏デッサンの情報

席順

一昨年までは、くじ引きで席の場所が決まりました。

教室に入室するとき、試験官の指示でくじを引きます。強く引くと引きちぎれます。緊張の一瞬だと思いますが考えても仕方がないので、まあ気楽に引けるといいですね。

去年は、受験番号で席が決まったので、くじ引きがありませんでした。あらかじめ受験番号で場所が決まってます。

椅子

二種類高さがあります。前列は、箱椅子を寝かせて立てた、二段階目の高さです。後列も、立てた箱椅子より低いです。だから前列は普段より見下げになるし、後列は普段より見上げになります。

イーゼル

二列目のイーゼルがとても大きいです。下の写真の大きさです。

一列目も二列目も、三本足の後ろの足の位置だけ固定されています。それを動かすと注意されます。後ろ足を軸として、角度調整はできます。

石膏像

一昨年までは全員同じ石膏で、会場に入った時点で石膏像がわかりました。試験開始までは、部屋の中なら割と自由に動けるので、色んな角度から観察することができます。

去年は3種類あり、黒い布がかかっていました。

普段から石膏を描いてる人なら、布越しでもなんの像かわかる可能性が高いです。しかし当然、描いたことのない石膏像が出る可能性もあるし、石膏像に加えて他のモチーフが出てシルエットが歪んでいる可能性もあります。

部屋の前と後ろ、一部屋二体置かれています。その二体が別の像の可能性もあります。

光

窓がとても大きいため、晴れているとめちゃくちゃ横から光が来ます。蛍光灯は三つとも点いていて、天井が斜めの場合でも、床と並行に設置されています。

天気にもよりますが、午後にかけて曇ってきた場合などは、午前と午後で光の方向が逆転したりします。基本的には、序盤のイメージを大事にする方がいいかなとは思います。

構成デッサンの情報

席順

受験番号によって席が事前に決まっています。

下の方に藝大デザインの入試サイトも載せていますが、その写真にある通り、向かいあわせの列が数列並んでいます。

椅子

構成の椅子も、上の写真の、石膏二列目の椅子と同じです。

イーゼル・モチーフ

イーゼルは上の写真の、石膏二列目のと同じ大きさです。

その前に二つ椅子があり、ひとつは自分が座る用で、もうひとつはモチーフや画材を置く用です。片方には最初からモチーフと草案用紙が10枚ほどと、画鋲が2個置かれていますが、試験開始まで触ることはできません。

一昨年は、椅子の上にモチーフがそのまま置かれていました。なので部屋に入った時点でモチーフが分かりました。

去年は、紙袋にモチーフが入っていました。ただ隙間から中を覗くことができました。去年はガラスコップと荒縄が中に入っていて、アルミホイルは試験開始直後に一枚ずつ試験官に渡されました。

つまり試験開始までに、いくつかのモチーフは把握できる可能性が高いです。可能であれば観察したり、構成をちょっと考えておくのもいいでしょう。

そのモチーフたちのみの場合、それに手が加わる場合、想定のモチーフが加わる場合、渡されるモチーフが加わる場合、さらに、テーマや状況設定が与えられる場合、背景に色を付ける場合、横位置の場合、などがあります。

課題文は最初に3回、開始30分後に1回、昼に1回、午後に1回は読みましょう。最低限。課題違反は、決して他人事ではないので……。

エスキース

紙に書いてエスキースをする人が多いと思いますが、草案用紙はペラペラなので、先述したとおり下敷きがある方が描きやすいです。なくてもボードを下敷きにして描けます。

開始後5分もしないうちに描き始める人も部屋にいるかもしれません。描く音が聞こえてきたら、やはり少しは焦るでしょう。けれど落ち着いて、自分の普段通りのペースで制作してください。

光

光の状況ですが、特に偏りなく、真上から光が来ています。普段のアトリエと同じような感じかもしれませんね。席によってはちょっと暗かったりもします。そのまま描くと地味になりやすいですね。

石膏・構成共通の情報

会場について

石膏の部屋には試験官が2人います。構成の部屋は広いので5人くらい居た気がしますが、ちょっと定かでないです。部屋によっても違うでしょう。

床に紙が敷かれた、共有の荷物置きスペースがあります。カバンやコートなどはそこに置き、鉛筆などの必要な画材を席の周りに置くことになります。

鉛筆ケースなどにチェックメモなどを貼っていると、剥がすように指示される可能性があります。

受験票、画板、イーゼル

画板は藝大サイズより大きいです。

図のように、用意されている画鋲で受験票と携帯入りの封筒をイーゼルに固定します。封筒の方は取り外すことはないですが、受験票はトイレに行くたび取り外すので、深く刺しすぎない方がいいです。

画板・画用ボード

普段M画用紙で練習していると思いますが、本番のボードは若干それと質が違います。少しだけ凹凸が少ないというか、ツルツルに近いというか。それにより微妙に色が乗りづらいです。

ただ人によっては、違いが分からなかったって人もいたので、そこまで深刻な変化でもないですね。普段通り描けたらそれでいいし、違和感を感じても落ち着いて、「あー確かに普段とちょっと違うかもなー」くらいに思いながら、冷静に対処しましょう。

試験開始

試験時間は9:00~16:00の7時間です。12:00~13:00が食事時間となっていますが、その間も制作できますし、みんなしてます。

終了時刻は何度も確認しましょう。普段の予備校のタイムスケジュールと違う人もいるでしょう。実際1時間遅く勘違いしてた人もいます。それで受かった人もいます。

試験開始と終了の合図は、部屋の外でベルを持った人が走りながら鳴らします。石膏だと音が超でかいです。火事かと思います。構成だとちょっと遠いので、そううるさくはないですね。

試験開始後15分~30分、試験終了前15~30分の間は部屋に入退室できないので、トイレに行けなくなります。この時間が何分だったのか本当に曖昧……。

トイレ

出入り自由になった後はトイレは何度でも行けます。その際は受験票をイーゼルから剥がして、入口にいる試験官に渡します。試験官はついてきません。部屋に戻ってきたとき、試験官に受験票を返してもらいます。

僕は30分おきくらいに行ってました。めっちゃトイレ近い人みたいになってました。

トイレに行くついでに、部屋内をちょっと遠回りしながら、他の人の絵を見ていました。

石膏なら部屋が狭いのでわざわざそんなことする必要もないですが、構成は部屋が広いし、向かい合わせになっているのでざっと見渡しただけではみんなの絵はあまり見えません。

制作中に歩き回って他の人の絵を見ると試験官に注意される可能性が高いですが、トイレのついでくらいなら多分言われないです。

室温

石膏の部屋はちょっと寒いかもしれない、と聞きました。ドアが空いてるわけではないですが、風通しがいいらしいです。

僕は構成でしたが、むしろ途中で暑くなってインナーを脱いだりしました。基本ですが、どちらの場合でも対応できるよう、脱ぎ着できる衣服で行く方がいいですね。

飲食

試験中に飲み物を飲むことはできません。席に置いておくこともできません。食事時間の間は飲めます。

トイレに行って水道の水を飲むことはできます。どうしても喉が乾いたらそれで対応しましょう。

ちなみに僕は試験開始前に自席でレッドブルをこぼして注意されました。

試験官による注意について

試験官に注意されても、それで一発退場になることは基本的にありません。実情を知らないため断言はできませんが、試験官がメモしたりしている様子もないため、減点される可能性も低いと思います。

なので「これやっていいのかな?」って思ったら、とりあえずやってみるといいと思います。注意されたらやめればいいし、モヤモヤしたまま進めるのも良くないし。ただそれで動揺して集中できなくなる人もいるでしょうから、人それぞれですね。

また、試験官による監督は年々ゆるくなっていると聞きます。ルールを厳しくするより甘くする方が、部屋ごとで規制の厳しさに差が生まれる可能性が減るからです。

そして何より、試験官は敵ではありません。むしろ、仕事だから無機質な喋り方や対応をしているだけで、心の中ではみな受験生のことを応援しているはずです。みな数年前には受験生だったのですから。

試験終了

試験開始と同じように、ベルが鳴り響きます。それ以降一切画面に触れることができなくなるので、余白の処理などは完璧に終わらせておきましょう。終了1分前からはもう鉛筆を置いて、少し離れて眺めてるくらいでちょうどいいんじゃないかと思います。

作品の提出

ボードに受験番号の書かれたシールを貼ります。最初から貼られてたのか、後から自分で貼るのかは記憶が曖昧です。

シールは確か、受験番号が分からないよう二重になっていた気がします。

シールは基本的に裏側に貼りますが、万一間違えて表に貼っちゃっても評価とは関係ないようなので大丈夫です。

まあこの辺は当日試験官の指示を聞いとけば問題ないので、特に覚えておかなくてもいいでしょう。

これまで書いた内容は、今年からいきなり変わる可能性もあります。想定外を常に想定しましょう。

本番の緊張と、感覚を働かせること。

前日緊張して眠れなかったら、目閉じたままずっと布団の中にいるといいです。それだけである程度回復します。僕も試験前日は布団の中で3時間くらい眠れずに起きてました。眠れない自分に焦らないように。

本番は何が起こるか分かりません。見たことないものを描くかもしれないし、予想だにしないトラブルが発生するかもしれません。

でも大丈夫。何が起きても対処すればいいです。

今までも、順風満帆に制作が進んだことなんて実際そう多くはないでしょう? 何が起きても対処するための力は、嫌というほど学んできたはずです。

そして、対処するためには思考と感覚が必要です。

本番で一番恐ろしくて、かつ起こりがちなのは、思考と感覚を使わずに制作してしまうことだと思います。

緊張したり、周りのペースに動揺して、結果観察よりも手を動かすことばかりになってしまう。普段そんなことはなくても、本番だから起こりえます。

一番有効な対策は、やはり離れることです。どの予備校でも言われてたり、あるいはグッズ化したりしてますよね。

どうでもいいけど「画面から離れること」ってデッサンを始めてほぼ最初に教わることですよね。それがこうして本番直前まで最重要な武器として在り続けるのって、主人公が最初に使ってた技でラスボスを倒す、みたいなエモさありませんか?

最後に

さて、主人公のあなたへ。

今どんな顔をしているでしょうか。怖くて泣いているならそれで自然だし、武者震いでにやけているならそれも自然です。どんな自分も、一年かけて辿り着いたかけがえのない自分だから。

本番の試験中「ヤバイ、もうダメだ」って瞬間が来るかもしれません。そういう時は、まずは深呼吸をしてみて。余裕があればトイレに行くのもいいでしょう。

そして、自分の今日までを振り返ってみてください。焦って迷って、苦しくて悔しくて、けれど楽しかった制作の毎日を。今まで何度も越えてきた。今回も越えられる。応援しています。

さぁ一年に一度の祭りだ。全部背負って、楽しんでいこうぜ。