佐藤忠男の1991年の【つげ義春】評 ⇒ 「日本を代表する最大の芸術家の一人」

映画評論家の佐藤忠男(さとう・ただお/1930-2022)氏が漫画家のつげ義春(1937-)氏を評する文章を引用。月刊漫画誌『ガロ』(青林堂)の編集部員や元・編集部員、掲載経験のある漫画家、評論家たちが「書き下ろし」の文章を寄稿した『ガロ曼陀羅(まんだら)』(1991年/TBSブリタニカ)より。P.164。

_かつて心理学者の波多野完治先生が、自分はひとつの文化が芸術に育ってゆく過程を同時代で見つづけることができて幸福だった、とおっしゃったことがあった。一九二〇年代から熱心なファンとして接してきた映画のことを言っておられたのである。おなじことがほぼ一九六〇年代頃からマンガを熱心に読んできた人々に言えるだろう。じっさい、一九六〇年代のマンガ界にわき起った百花斉放ぶりは目ざましいものがあり、それまで単純に子ども文化だったストーリー・マンガを、一気に、じつに多様で多彩で深味のあるものにしたのだった。その大きな動きの最前衛にあったのが月刊誌『ガロ』で、おおいに愛読したものである。とくに白土三平の「カムイ伝」や、つげ義春の「ねじ式」その他一連の作品が素晴らしく、まさにいま、ひとつの通俗的な大衆文化が芸術の域に高まりつつあるという感動を受けた。まあ、マンガはマンガとしてすぐれていればそれでよく、芸術であろうとあるまいと知ったことではないという立場もあり得るが、あるひとつの分野が、芸術と呼ばれることがためらわれる状態から、これこそ現代の最もういういしく活力ある表現であり芸術であると言える状態へと、あたかも突然変異のように――実際には満を持しつあふれ出るように大きく開花してゆくところに立ち合うというのはなかなか感動的な経験だったものである。たぶん波多野完治先生がチャップリンやグリフィスやアベル・ガンスの傑作に接したときがやはりそうだったのであろう。_それにしてもあの、つげ義春のリアリズムと幻覚との絶妙に混交した世界の不思議さはどうだろう。あんなに心の奥深くに何かがとどいたという経験は、文学でも映画でも、そう滅多に味わえるものではない。彼こそ、たんにマンガ界にとどまらず、一九六〇年代、七〇年代の日本を代表するに足る最大の芸術家のひとりだったと思う。

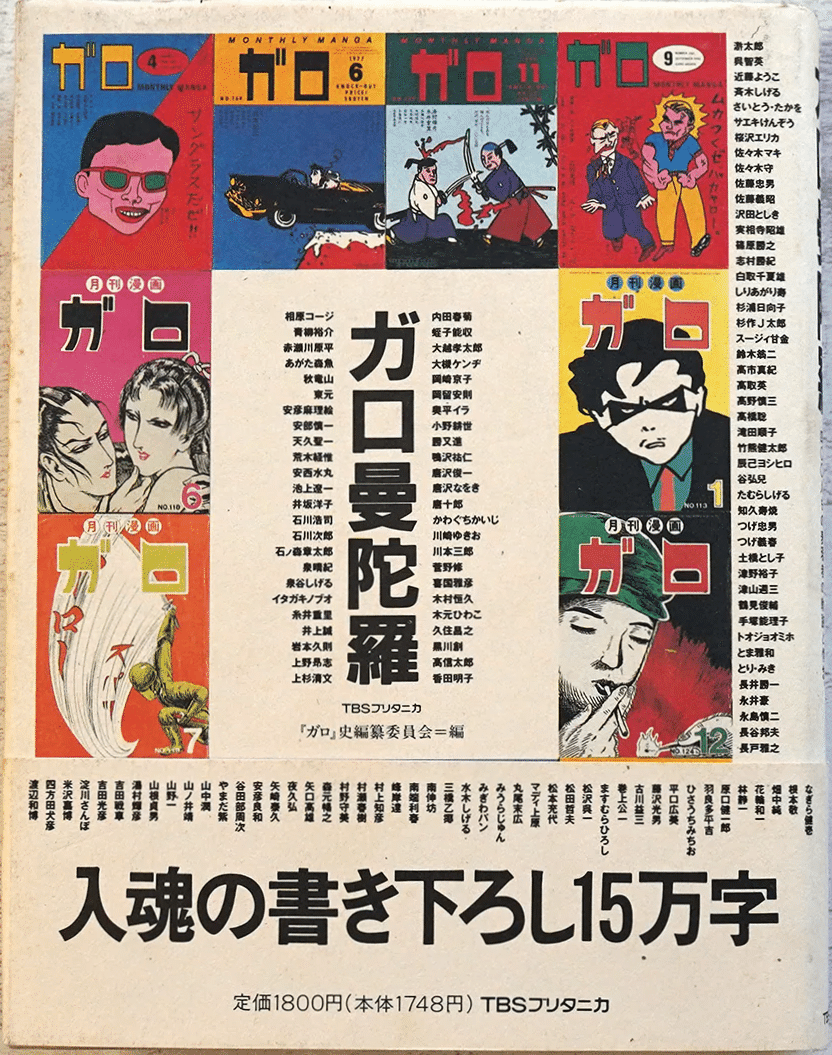

◆『ガロ曼陀羅(まんだら)』(1991年/TBSブリタニカ)の「帯付き」の書影

全執筆者の名簿(五十音順)

*****関連投稿*****