何のことはないここがそもそも「存在の彼方」であったと応えることが今ならできそう

『全体性と無限』を思い出しては読み直している。これがすごくおもしろいので、思ったことをあまり深く考えずに述べていきたいと思います。井筒先生もそうなんだけど、レヴィナスも、ほとんどそういう嗜癖物なんじゃないかなあ。

「結ぼれであるとともに解け」「存在の手前ないし彼方」といった、両義的表現に不断に注目したい。こうした「どちらでもなく、どちらでもある」ことは極めて重要であるし、そこを軸に読み進めていくと非常におもしろい。『全体性と無限』という表題すら、同じことを言っていると思う。「全体性」あるいは「無限」ではなく、全体性でもありつつも無限であり、無限でありながらも全体性である。無限を体現しながらも全体性を行使せざるを得ない、どうしようもないこのわたくしを見逃さず甘んじず生存せんということなのではないか。そうやって各自のどうしようもなさを引き受けることで、初めてこの本は「読まれる」という気もする。

例えば、「存在の彼方は存在論に回帰すると同時に回帰しないのであり、言表された彼方たる無限も存在の意味と化すと同時に化さないのである」(p.60, 『存在の彼方へ』)など、大拙ばりの切れ味鋭い即非の論理ではないか。こういう箇所にいちいち目を光らせておきたい。

そもそも、「全体性」の最小単位とは、A=A、つまり「私が私であるということ」である。対象をそれとして把持することも、道具の使用も、それを「それ」と言表することも、他者の支配も、国家の成立も、家族制度も、全ての全体性は主体の自己同一性のもとに成り立ち、収斂してゆく。そうであるからには、この同一律A=A最も原初的で根強い全体性と言わずして何と言おうか。

重要なことに、そしてまた、頑ななA=Aを成立せしめる実存蝶番記号「=」が、「結ぼれ」でもあり、同時に「解け」でもあるのである。レヴィナスが仕掛けているのは「=」の「解け」の側面を暴くことで、その意味での主体の脆弱性を露わにすることである。

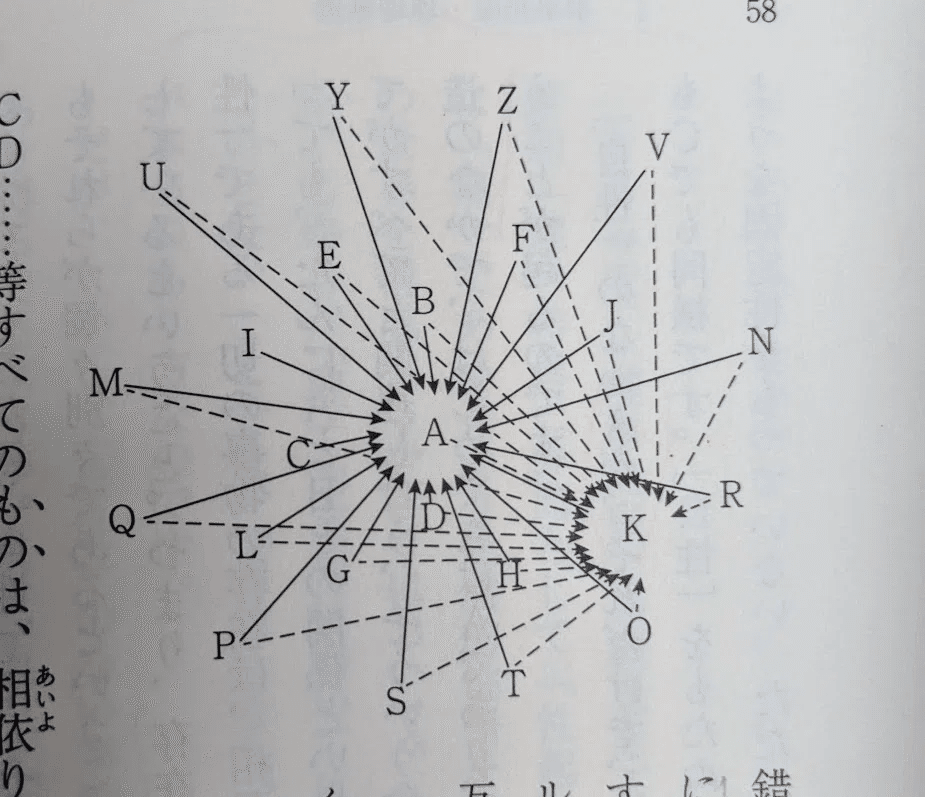

時期を経て読むほどに「ある」と「存在の彼方」と「元基」の違いがわからなくなる。なぜなら、図にすると全て以下のような西田絶対無自己限定円錐に落とし込めてしまうからだ。

「事物はある基底から浮かび上がり、そこを起点にして表象へとやってくるが、私たちがこれらの事物を享受しうる際には、かかる享受のうちでこの基底に帰っていく」(p.230,『存在の彼方へ』 )という箇所は、いっそうそのような情景を強める。

基底から浮かび上がった辺境に私が忽然と立っている。

絶対無、純粋持続への解けに向かおうとぷるぷる震える傾動を限定しながら、かろうじて「結ぼれ」としてまとまりを得た主体とは、要はこんな程度の、脆く覚束ない結晶に過ぎない。

破線で示した○が、主体である。あまりに淡くて、迂闊に「わたしは、」と名乗ると崩れてしまう。パウダースノーの雪玉である。

しかしまた、その脆さや安定性の希薄さこそ主体に与えられた至高の恩寵であり、有限と永遠の接触面、本来性に回帰することのできる一点なのである。なぜなら、その亀裂を契機にして無分節、絶対無に抜けることができるから。言い換えれば、実存の綻びなくしては、存在者は本質的に救われない、報われないのである。レヴィナスのいう「非場所」とは、そうした裂け目ないし穴のことであろう(ちなみに、セザンヌの絵の塗り残し、キャンバスの地が見えているところも有限の向こうを気配させると言う意味で「非場所」と同じ機能を有していると思う)。

非場所とは、「絶-対無の切先」「自覚の先端」と言い換えても良い。絶対無が全体を挙げて最高強度で自己限定したという意味に厳密になって捉えれば、そのまま「絶-対無」と称してもよい。上を合体させて「絶-対場所」と読み替えても美しい。どちらかというと、「有」の要素が前に出ているけれど、私はこちらの方が確約的で好きだ。

また、ちょっとややこしいが、西田の「場所の論理」における「場所」も同じことを指していると思う。全て上の図でいうところの破線で示した○に相当する。

さらにこれは、言うまでもなく井筒先生の『コスモスとアンチコスモス』の以下の図を踏まえている。

図では絶対無から起立する無数の破線○を散らばるように示したが、それぞれが別個で実体的に存在し、いずれか一つに自己限定先が定まっている(定めなければならない)というわけではない。たまたまその時その瞬間限り「まとまった」だけであって、全てがどこにでも限定可能、網目状につながっていて、綺羅星様の宇宙を織りなしているのである。論を先取りすることになるが、そうであるからこそ、「わたくしという現象」が明滅する有機交流電燈のひとつであるからこそ、今ここで「身代わり」になれる。というか、すでに「私」が可能な時点で身代わりになっていて、身代わりである上で「私」を名乗っているのだからそれに気づけば良いのだと思う。破線のスキマを適当な言葉で埋め合わせた実線的自己、風穴の空かない実存のつまらなさ、おもしろくなさったらない。

「非場所」はまさに、「結ぼれと解け」の繋ぎ目であり切断面、極まりが転化するギリギリの刹那なのである。

「至るところから排除された第三項、非場所ーは存在と存在しないことの二者択一の破産を、他人の代わりになる一者 [他人の場所にある一者]ー身代わりーを、存在することならびに自同性に先だって徴として意味する意味を意味している」

「主体性ー自同性のかかる破産が生じる場所、否、非場所ーはいかなる受動性よりも受動的な受動性として生起すると共に過ぎ去る (p.49, 『存在の彼方へ』)

「意味する意味を意味している」とか、「生起するとともに過ぎ去る」とか目白押しである。とりわけ自同性の「破産」という表現は、一点に凝集した自己同一性の「結ぼれ」が同時に「解ける」運動であることを強く訴えている。私はそこに、正座した脚を解いた時の怠い痺れの感覚を重ねる。張り詰めた神経がふっと覚醒から睡眠に落ちる感じにも似ている。それは非常に甘く心地よくて、頑なな同一律の世界からいまだけ免じられているという感じがする。

これらは極めて原初的な快の反応で、それ以上でも以下でもない。だからかもしれないが、『存在の彼方へ』でしばしば用いられる「主体の核分裂」という表現が非常に好ましく感じる。まさに破線○が高密度の星の最期のように歓喜の中ではじけて、粉々に散ってゆくイメージとぴったりだからである。個物の単位でいえば死、なのであるが、やっとそこで因果のしがらみが解除されて、もといた家に戻れるからだろう。

二元的相対秩序の次元に留まっていると、「一度たりとも現在と化したことのない過去」とか、「存在することの手前ないし彼方」といった、暗号じみたレヴィナス式即非の論理は読めないのではないだろうか。やはり、現在/過去、手前/彼方の二元論を垂直に透徹、貫通しなければならない。ただ、そうした読み方が「正しい」と言っているわけではなくて、そうした方が端的におもしろいというだけである。私はフランス語がわからないから原文が読めないのが惜しいけど、きっとそういう構えで読んだら、恍惚のおもしろさだろう。

実は、『存在の彼方へ』の第4章「身代わり」を西田の「私と汝」だと思って読んでいる。冒頭に引用されたツェランの詩「私が私であるとき、私はきみである」が全てを物語っている。「私」と「きみ」、つまり「私」と「汝」を互いにどこまでも否定し、どこまでも根拠づける共通の場所を澄み切って透かしたときに、この詩ははじめて詩となる。

私はかねてから西田幾多郎を少女趣味だ何だと言っているが、西田は面食らうほどこの上なく純真で、神聖な愛の告白をしていると思われてならない。その揺るぎなさ、健気な絶対感があまりにピュアすぎて、愕然とする。まず伝わらないから公にしないが、ずっとそういう読み方をしてきた。

西田は硬派で難解な哲学という認識が定説だろうが、年齢性別問わず精神乙女(魂の態度が少女であること)はみんな深いところでこういう赤裸々で必死で秘密の感じがあるんじゃないかなあ。是非そうであってほしいなあ。

例えば以下の言葉など、すごくすてきである。

「真の愛とは絶対の他において私を見るということでなければならぬ。そこには私が私自身に死することによって汝において生きるという意味がなければならぬ。自己自身の底に絶対の他を見ることによって、即ち汝を見ることによって、私が私であるといういわゆる絶対無の自覚と考えられるものは、その根底に愛の意味がなければならない」(『西田幾多郎て哲学論集Ⅰ』, p348)

西田が「なければならない」と強迫的に繰り返すのは、彼にとってそれが「祈り」だからなのではないかと最近考える。

自己を否定して否定して否定した先で汝と出会い、絶対無における自己として生きる。その時初めて、自己を自己として認めることができる。そのことが「そう」であるとしか思えない、それ以外の仕方などあり得ないと確信するかたわら、「もし、そうでなかったら」という一抹の疑念と不安を払拭することができない。でもだからこそ、哲学を続けなければならない。言葉にできないし、答えが出るはずがないことなど初めから判然としている。いや、答えを出したいとも、思っていないのである。それでも問うことをやめたら、「そうでない」の方に傾いてしまうかもしれない。だから、「ここ」が「そこ」であるという直観の原点の手触りを何度も何度も触れて歩いて口に出して確かめる。同じ道を行き来し、闇夜の道中で数珠を手繰り寄せるように言葉で全身で祈る。祈るほどに、繰り返し繰り返し撫でられた漆器のような、深いこくのある艶が内側から出てくる。祈りの言葉が時間と空間を編み上げて、私を繋ぎ止めていられるはずだから。

そしてきっと、なんの根拠も、誰からの承認もなく、「そうであってほしい、そうだよね、そうだもん」と切に願い、祈ることが、愛にほかならないのである。

さて、『全体性と無限』の第二部のキーワードは「家」と「内奥性」である。これらの概念は自己同一性を解体するための前振りで、「家」は破壊の前提条件である。

絶-対無に抜けるために、一旦それなりの同一性を築かなければならない。元基から安全地帯を確保し、主体が落ち着いて腰を据える居住地を持つことが、他者との出会いの契機を成立させる「分離」であるとともに、実存を固着化、沈着化させてしまう。「住居は、・・・分離した当の元基に対して開かれ続けている。遠隔であると同時に接近でもあるという、それ自体が曖昧な隔たり」(p.276, 『全体性と無限』)というからにはこれもまた両義的概念であり、「結ぼれであると共に解け」「非場所」なのだ。

「家」はいわゆるhouseのみならず、新陳代謝を巡らす身体も、住居として機能している。

身体は外部と内部を区別するというそれだけの生命機序で同一性を維持しているわけだが、その区別の基準は曖昧である。皮膚一枚の薄皮は私と世界を隔てる厚い壁でもあれば、それを通じて世界にひらけていく接触面でもある。さらにまた、細胞膜一つ一つがそのような静謐な営みをひそやかに遂行しているのである。私の関知せぬ所で、である。

身体内部にどこまでも、内と外をつないでははじく構造が緻密に入り組んでいる。分離の分離の分離の分離の・・・と、内奥性は無窮に遡行しうる。

そうした両義性こそが肉体の興味深さでもあって、「隔絶」(結ぼれ)の機能から忽然と「浸透」と「溶融」(解け)に文脈が浮き沈みするのがおもしろい。そのような感覚を感覚に感覚させてくれるものこそ、物きたって照らすところの「他者」である。

「家の中で生きる」とは言うなれば「家の中でイキる (粋がる)」ということでもあると思う。家の内で「治外法権 (俺ルール)」を行使し、A=Aの自明性に胡坐をかくという意味での内弁慶をふるい始めると自己はノエマ的に実体化され、以下の様になる。

破線○程度でしかなかった主体が、鉛玉のような鈍重な●と化す。

もちろん、こうなることで安定的な自己同一性を獲得したかのように思われ、恒常的な「私」を基準単位として合理的思考や事物の対象化が可能になるのも事実である。しかしそれこそがレヴィナスのいう「ここ」が「ここでしかない」という実存への釘付け、逃げ場のなさ、「疲労」や「実存の重み」にほかならない。ここでは、円錐の下部分、つまり主体が自己限定の先端にすぎないというプロセス性は隠蔽され、価値や言葉の交換や変換に耐えうるだけの硬度と強度を持つものしか認められなくなる。

つまり、「結ぼれ」でもあり「解け」でもあった、その意味で動きがあった実存蝶番記号「=」が、単なる「結ぼれ」でしかなくなり、果ては「結ぼれ」であるということも省略されて、残るは錆びついた「A」のみになる。

ただし、むしろ日常世界を渡っていく分には「A=A」すら浮上させない方が都合が良い。「A=A」が自明化され「A」に簡略化された際、もはや「=A」は余剰で、見方によっては自明性を崩す危険因子にもなり得るからだ(この辺りは入不二先生の『現実性の問題』が参考になるので、ご興味あればどうぞ)。

なぜなら、「=」は結ぼれであると同じか、それ以上に強力な「解け」のモーメントを内包しているから。「A=」の先にあらゆる可能な項を呼び込める可能性が視界の端にちらついてしまうことは、合理性の論中では断じて許されない。レヴィナスはこのような●を徹底的に崩し、同一律におさまる「それらしいこと」を言わない。言おうにも、内臓を剥き出しにするわ神経を曝け出すわで息切れしてしまって、言えない。真っ暗なぬかるみで前後不覚、ずっと足踏みをしているようなものである。

しかしながら、適当な結論に妥協して「それらしいこと」を知った様な顔で言わない、どこまでも何も言えないことがほんものの哲学なのではないか。他者について理解できることといえば、「理解できない」「わからない」ことぐらい。その無力さがたまらない。やりきれない。せつない。

しかしかといって、「わかりたい」わけでもない。完全に把握できる他者は他者ではないし、そんなのはもう、霞んでしまってつまらない。

「ああ、やっぱりわからない」ということを、とかくわかりたい。もっとハッとさせられたいし、その都度徹底的に身の程を知りたい。西田のいう「瞬間ごとに死して、生まれる」感覚は私にとってはこのような体験としてある。

とかく、日常の表層世界では主体は破線○から●に固定化されがちである。

そこで、動詞的プロセスという限りでかろうじて可能であった主体は実詞化、定位される。

思うに、こうした鉛玉実存●を解き放ち、破線◯に転変せしめることが重要である。それこそが、他者に内側からひらかれる、根底から一切衆生と平等の重みづけになり得るという意味での「身代わり」につながっていくのではないか(図)。

先に進むにあたって、簡単に論旨をまとめる。

① まず、もはやA=Aと示す必要がないほどAの自立が自明な状態●から、A=Aという方程式の内訳が開示され、

② するとA=Aは相対化され得る(括弧入れされる)という可能性をまといだし、同一律は疑わしくなる(A=A)?。すると、実存蝶番記号「=」は「解け」としての機能強度を前面化し、A=B、C、D・・・の通常であればあり得ない可能性を並立させることが可能になる。

③ そのとき、他のあり方など決して想定されないほど強固であるかのように見えた自同性A=Aは本来、A≠notA程度に過ぎないことに気づく。この辺りで、●は破線○に移行している。では、A≠notAを徹底すると、どうなるか。

④ A≠notAへの沈潜の果てに、A=∞の領域が開けるのである。つまり、「私は私であって、誰でもなく、その意味で誰でもある」という極地である。

これを「絶-対無」とか「意識のゼロポイント」とか「空」と呼んでも良いが、レヴィナスは「身代わり」と言ったのだった。

A → A=A → (A=A)? → A≠notA → A=B、C、D・・・ → A=∞

あえて過程的に示すならば、このようになる。

そしてまた、上記の展開を透徹し、全体のプロセスを「いま・ここ」に受肉した身において無時間的に同時現成することが、「身がわり」としての応答、つまり「われここに」なのではないか。

「応答とは、主体性の受動性のうちで、内存在性の我執を超脱した主体性の没利害のうちで、主体性の感受性のうちで谺(こだま)するのだ」(p.50, 『存在の彼方へ』)

A → A=A → (A=A)? → A≠notA → A=B、C、D・・・ → A=∞ → A!(「われここに」!)

重要なのは、当初の「A」と、一周まわった「A!」の間には表層的差異は何もなく、水平次元ではなんの隔たりもないということである(最近わかったのだが、「われここに」と「即身成仏」は構造上違いがない)

さらに、上記は井筒俊彦『意識と本質』における「分節I→絶対無分節→分節Ⅱ」に対応している(その過程をより詳細に刻んだ感じ)。

一旦絶対無分節に落ちたのち表層に回帰した分節Ⅱでは、無分節を分節に透かし取り、「二重写し」することができる。レヴィナスは「顔」や「痕跡」のあらわれに対して「きらめき」という表現を使うが、これは表層の水面に滾滾と湧き出る絶対無の源泉にハッとするという描写なのだと思う。見えるもののうちに見えないものが浮かんだとき、水泡に魚の尾びれを追いかけるとき、消え去ってしまう西陽にあなたが笑った気がしたとき、無分節が分節を透かして「きらめく」のである。なんて、美しいんだろうと思う。

先にも少し述べたが、こうしたことは、線形的、水平に表記するには限界がある。そもそも使われる道具が違うため、「何かをなす」ために、おりこうにデザインされたものではどうしても届かない。よって垂直に貫通する力動を身をもって駆使するしかない。本質直観である。

絶対無の深さを表層の痕跡やイマージュに透かすとき、「一度たりとも現在と化したことのない過去」「存在することの手前ないし彼方」、掬い取ってあげられなかった「ほんとう」の世界と交感することができる。そのとき、「私」は「私」のままで「私!」になる。ならなければならない。

こうした世界への憧憬は岩波文庫版『神秘哲学』の表紙に「私の無垢なる原点」と言わしめるほど、若き日の井筒先生の魂を熱く駆り立てたわけだが、やはり絶対無の引力はすさまじく、私自身これが原問題なのである。どうしても「私」に「わたし」を、「汝」に「あなた」を透かし取りたい。

それは、困難な問いに思われるかといえば、そうでもない。いや、むしろ全然そんなことはない。なぜなら、

レヴィナスのいう実存の疲労感、存在することすら余剰であり、下手に自己限定せずとも絶対無に安住していればよかったのに、という気持ちもよくわかる。

しかし、すでに「ここ」が「そこ」でもあって、どこに求めなくてもここが初めから、いや、初めや終わりなどない時からここがすでに「存在の彼方」なのである。

そうであるから、うれしいことや素敵なことを素直にうれしいと、素敵だと認めていればよい。それで十分すぎるほど十分なのである。今日は晴れているし。