【日本経済】7月の家計調査 - 消費支出は伸びるかどうかの分岐点。

9/6(金)に「7月の家計調査」が発表されましたが、その中に個人消費のデータがありますので、それについて少し見てみたいと思います。

個人消費はGDPの54%を占める最大項目なのですが、これが(想定ほど)伸びていかないことで日本経済全体がパッとしない状況になっています。なので、いろいろな統計から「個人消費」の状況を追っかけるのは意義があることなのかな・・・と思っています。

そんなことで、この投稿を書いています。

では、ポイントから。

① 現在、個人消費の伸びは「マイナスからプラスに転じるかどうかの分岐点」といったところ。しかし、どちらに進むかは、まだわからない状態。

② 仮に、8月以降のデータで「消費がプラスに伸びている」ことが定着すれば、(当然ですが)株式市場にはポジティブですし、日銀の利上げもそう遠くない将来にありそうです(=利上げしても、株価への影響は限定的)。

③ 一方、8月以降のデータで「消費は引き続きマイナス圏内」だった場合、日本経済は力強さに欠け、長期金利も上がらないのではないでしょうか。もちろん、日銀の利上げも「先延ばし」になると思います - ただ、ここで無理に利上げをするようなことがあれば、8月上旬のような感じになるかもしれません。

と、こんな感じです。

では、早速詳細を。

1.消費支出は名目では伸びているが、実質ではゼロ近辺。

以下のグラフは、二人以上の世帯の「消費支出の伸び率(前年比)」を、名目と実質で比較しています - 「二人以上の世帯」は、合計で約1億人をカバーしています。

グラフを見ると、今年に入ってから「名目値」は伸びていますが、「実質値」はマイナスが続いています。

7月は、名目値が+3.3%増(対前年同月比)、実質値が+0.1%(同)でした。

2022年の秋頃から、消費支出は実質値でマイナスが続いています - 個人消費が伸びないと言われている現状です。

2.「勤労者世帯」の実収入は増加しているが、消費支出は減少している。

二人以上の世帯は、① 勤労者(サラリーマン)世帯(全体の54.0%)、② 勤労者以外(自営業など)の世帯(11.5%)、③ 無職世帯(年金生活者など。34.5%)の3つに分類されています。

それぞれのカテゴリーの消費支出を見てみます。

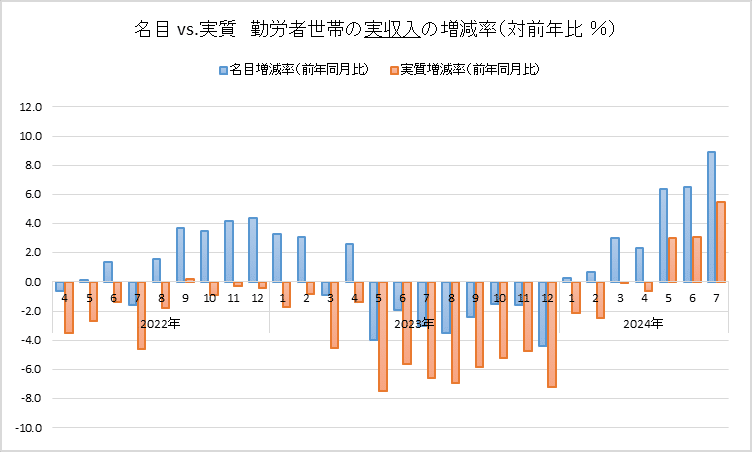

まず、勤労者世帯の収入と消費支出をチェックしてみます - 上段が「実収入」で、下段が「消費支出」です。

勤労者世帯の「実収入」は、直近3ヶ月(5~7月)大きく伸びています(毎月勤労統計の賃金調査よりも高い伸びです) - 名目でも、実質でもプラスになっています。

しかし、「消費支出」を見ると、名目はプラスになっていますが、実質ではマイナスです - しかも、直近3ヶ月はより消費支出の鈍化が見られます。

ポイントは、(そのまま)「実収入が増えているのに、消費支出の増加につながっていない」という点で、「これは、なぜなのか?」というところだろうと思います。

「日本人は節約志向・貯蓄志向だ!」ということかもしれませんが、「物価上昇への不安や、将来への不安」、「”毎年給料が上がっていく”という楽観的な心境にはなれない」などの慎重な姿勢があるのかもしれません。

以下は、勤労者以外の世帯の「消費支出」です。

昨年の4月に実質値でマイナスになり、それ以降、ほぼマイナス・テリトリーで推移してきました。それが、足下の6月・7月は回復してきているように見えます。

そして、以下は無職世帯の「消費支出」です。

今年に入り弱くなっています。昨年・一昨年は名目・実質ともにプラスで推移していたのですが、昨年の秋頃から実質値が弱くなり、今年に入ってからはマイナス・テリトリーが続いています。名目値でも、今年は弱い数字です - それでも、7月は名目・実質ともにプラスに転じていますが。

結局、「消費支出が実質値でプラスになっていくかどうか?」がポイントなのですが、現状はその分岐点といった感じでしょうか。

ここからは個人的な仮説なのですが、日本では「中小企業に勤務する人」や「年金生活者」など「所得が伸びづらい人の割合」がとても高いため、個人消費が「全体として」伸びていくのはかなりハードルが高いのではないか、と思っています。

中小企業に勤務する人は、勤労者全体の約58%。年金生活者は日本人の約30%。その2つの属性をあわせると、日本人の約50%になります。

これは、「日本の経済」や「日本人の豊かさ」といった視点からはとても厳しい現実なのですが、「資産運用」という視点からは(心を鬼にして)「消費が伸びる属性(例えば、富裕層、大企業、外資系など)にフォーカスした発想をする」や「低価格帯における勝ち組を見つける」ということなのだろうと思います - やはり、「格差」が鮮明になっているということだろうと。

こんな感じが、家計調査のデータでした。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。