【VR】バーチャル空間とアバター文化の未来【バーチャル学会まとめ】

こんにちは!撫子大和(@Yamato_7d45)です⚔

先日、バーチャル学会がVRプラットフォーム cluster(クラスター)上にて行われました。

現実はもうここまで来てるのです!

バーチャル上なら移動コストなしでこれだけの人が学会に参加できる

— 撫子大和⚔️ (Yamato Nadeshiko) (@Yamato_7d45) December 14, 2019

これが今の現実なんやhttps://t.co/SxGsEey5Tl#バーチャル学会 #clusterVR pic.twitter.com/fyjcCjNpnc

発展していくバーチャル空間とVアバター文化。

みんなで知見を共有していきましょう!

人生をもっと生きやすく もっと便利に もっとワクワクさせるために

この記事はバーチャル学会の内容を元にまとめています。

~登壇者~

・稲見昌彦先生(@drinami)

・桜花 一門さん(@oukaichimon)

・動く城のフィオさん(@phio_alchemist)

画像:バーチャル学会 Virtual Conference 2019公式サイトより

・バーチャル学会公式アカウント(@Vsociety_office)

・オープニングトーク・司会進行はT.Kameokaさん(@faruco10032)

画像:バーチャル学会 Virtual Conference 2019公式サイトより

「VRは何の役に立つの?」とコンピュータの歴史

「人を動かすには明確な利益が必要で、利益の意識が低ければ低いほど多くの人が動く」

と桜花一門さんは言います。

"低い意識"とは…? はひとまず置いといて、VRの明確な利益を考えなければいけません。

そこで、まずはコンピュータが人々にどのような利益をもたらしてきたのか振り返ってみましょう。

-1890年代- 作表記の登場

アメリカのIBMが作表記というコンピュータ(といっても電子的な感じではない)を世に出しました。

マークシートのような紙に穴を空けて情報を記憶するものです。

作表記はアメリカの選挙において、投票の集計を自動化しました(利益)。

-1970年代- Apple2の登場

かの有名なスティーブジョブズさんらがApple2というコンピュータを世に出します。

これによって確定申告の表計算がめっちゃ楽になり、めっちゃ売れました。

アメリカではサラリーマンでも確定申告が必須なため、大きな需要があったわけです。

こんな感じで、コンピュータは人々に明確な利益を提供してきました。

次第にゲームやら娯楽やらにも発展していくわけですが、ここで”意識の低い利益”が説明しやすくなります。

某野行動のあるニュースを境にプレイ人口激増は笑ったhttps://t.co/7pTY7QxjhF#バーチャル学会 #clusterVR pic.twitter.com/TsHuv2WHt3

— あらーと∞ (@194_alert) December 14, 2019

意識の低い明確な利益 ~日本人編~

これまでのパソコンはオフィス向けのデカい機械だったり、素早く正確に計算するために使われてきました。

しかも当時のパソコンはめっちゃ高価で、一部の人のみが取り扱う専門職だったみたいです。

そして1980年代、日本にもマイコン(マイクロコンピュータ)が登場しました。

パソコンは少しずつ家庭で買えるサイズと値段になっていきます。

これによって

お父さんはワープロや年賀状の印刷をマイコンでできるようになりました。

そして パソコンの将来性を感じたお母さんは子どもにパソコン教育をさせるようになり、

子どもはその隙を突いPCゲームをする という構図に。

そして1995年、Windows95の登場で流れは一気に変わりました。

・マウス操作(GUI)で誰でも扱えるようになった

・インターネットで世界が繋がった

95年の時点でネット接続者数は7000万人以上。

”パソコンは専門家が仕事だけに使うもの”というイメージが社会から消えた瞬間です。

さて、意識の低い明確な利益です。

エロとゲームです 笑

97年、出会い系サイトとディアブロ2(ゲーム)が大流行しました(らしい)。

これで「利益があるからこそ人は動き、利益の意識が低いほど多くの人が動く」の意味が理解できたんじゃないかと思います。

(利益の部分を太文字にしてみました)

ここでちょっとファミコンを例に。

ファミコンが爆発的に売れたのは”ゲームができる”利益よりも”友達が増える”という利益が大きかったからだと言われています。

クラスでゲームの話をしたり、一緒にゲームしたり。むしろこっちがメインで”ゲーム楽しい”はもはや付属品なんです。

(友達で集まってモンハンしまくったのは良い思い出です 笑)

同じように、VRも"ゲーム楽しい"だけで推すよりも そうじゃない利益をちゃんと作っていかなければなりません。

改めてこの認識を持つための章でした。

VRを発達させたいなら,便利だと認識させるのが大事!!1https://t.co/7pTY7QxjhF#バーチャル学会 #clusterVR pic.twitter.com/HxsEy6498B

— あらーと∞ (@194_alert) December 14, 2019

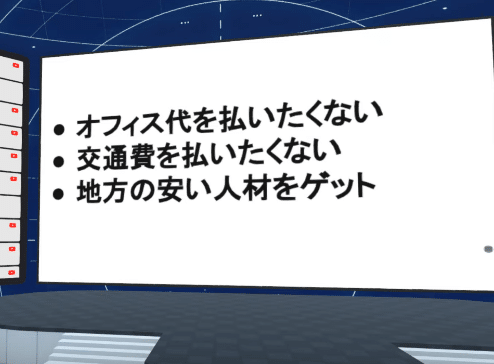

VRでどう利益を作るか 桜花一門さんの例

例えば、株式会社 桜花一門さんは「出社させないオフィス」を作っています。

これらの利益が見込めるというわけですね。

ただ、VRを使うこと自体は目的ではなく、VRが適してるなら使うし そうじゃないなら使わない。

VRがツールでしかないのは先日のXRKaigiでも話されていましたね!

ちなみに桜花一門の桜花とは"応用化学工業"の略だそうです。

「何の役に立つか分からないものを発見する」のが化学科。

「化学を応用して利益を生む」のが応用科学科。

また、MRゴーグルHoloLensの意識の低い明確な利益として

「仕事中にエロサイト見てもばれない」点が挙げられました。

1週間試して誰にもバレなかったという 笑

これを応用して

「小っちゃい机のドトールで大画面で仕事する」こともできちゃうと。

・OculusGoの場合

OculusGoとノイズキャンセルヘッドホンを組み合わせれば

「飛行機の狭いエコノミークラスでも快適な空の旅」ができたそうで。

そこに窮屈さはありません。

「HMDは目のイヤホン」とはよく言ったものです!

これらは桜花一門さんが実際に応用させた例の一部にすぎません。

ぼくら自身でどんどんVRを応用させていきましょう!

#バーチャル学会 やっていき!

— ドコカノうさぎ🐰👸@12/31(火)西R26b (@patsupyon) December 14, 2019

実利的な話がおもしろかったぴょん pic.twitter.com/0wLEeO0cyO

自己とはなにか 攻殻機動隊は必修科目

これまではVRが話の主題でしたが、ここからはアバター文化についてメインになってきます。

ここからは稲見先生のターン!

必修科目https://t.co/9uXT0FRJ9A#バーチャル学会 #clusterVR pic.twitter.com/WMJibr4Dip

— ミッコちゃん/𝑀𝒾𝓀𝓀𝑜 𝐻𝒾𝑒𝓉𝒶𝓁𝒶𝒽𝓉𝒾 (@mikkohietala) December 14, 2019

VRやアバター文化に繋がる研究は今に始まったことではなく、過去の積み重ねがあります。

特に稲見先生らは1980年の時点でテレイグジスタンス(Telexistence) - 遠隔存在感の研究をしていました。

身体を動かして別の体を動かすという。

義体に魂(ゴースト)は宿るのか、自己とは何か、アバターと魂の関係 に話は繋がっていきます。

ちなみに稲見さんのVアバターはとてもユニークでした!

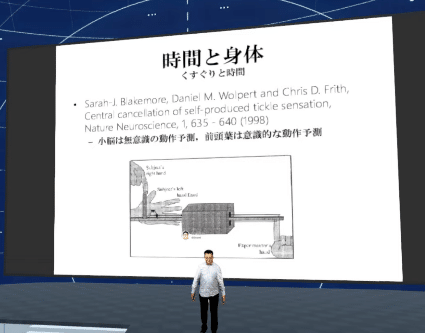

「自分と他人の違いとは何か?」

面白い実験があります。

自分で自分をくすぐると くすぐったくないけど、他人に自分をくすぐられるとくすぐったい

↓

どのくらいくすぐったいのかが分かれば自分と他人の境界が分かるかもしれない

↓

じゃあ調べてみよう

という分かったような分からないような実験があります 笑

つまりはくすぐりロボットです。

・ジョイスティックを操作するとロボットが動いて自分の手をくすぐる

・自分の操作とロボットの動きにタイムラグをつけていく

↓

・タイムラグが0秒だと自分で自分をくすぐってるのに等しいのでくすぐったくない

↓

・タイムラグが0.2秒を超えるとくすぐったくなる

こういうことです。

これが意味するのは

「自分の身体とは、大きさだけでなく時間の幅(0.2秒)を持ってる存在なのかもしれない」

ということです。

面白い実験でした!

ここで攻殻機動隊の話。

攻殻機動隊とは 近未来、脳ミソを電脳化(常にネットと接続状態)、身体を義体化(サイボーグ化)した主人公が自分という定義の曖昧さに苦悩する話です(たぶん)。

あたしみたいに完全に義体化したサイボーグなら誰でも考えるわ

もしかしたら、自分はとっくの昔に死んじゃってて、今の自分は電脳と義体で構成された模擬人格なんじゃないか、

いや、そもそも、あたしなんか存在しなかったんじゃないかって

自分の脳を見た人間なんていやしないわ

所詮は周囲の状況で私らしきものがあると判断しているだけよ

人間が人間である為の部品はけして少なくない様に、自分が自分である為には、驚くほど多くのものが必要なのよ。

他人を隔てる為の顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった時の記憶、未来の予感、それだけじゃないわ。

あたしの電脳がアクセス出来る膨大な情報やネットの広がり、それら全てがあたしの一部であり、あたしという意識そのものを生み出し、

そして同時にあたしをある限界に制約し続ける。

セリフ:攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELLより

人間はシチュエーションに合わせて服装や言動を変えます。

バーチャル空間での活動が一般的になったとき、我々は服を着替えるように身体(アバター)を使い分けるでしょう。

そのとき、どのアバターが本当の自分で、他人をどうやって区別するのか、肉体と魂の関係はどうなるのか 主人公と同じように広大なネットの海と一体化するのか。

こういった哲学的な問いに研究者たちは向き合ってきたんですね。

難しい話でしたが、研究の積み重ねが今日までのアバター文化につながっているのです。

リアルとバーチャルと分けて考えるのはもう古い

ところで 来年はロボット100周年かつサイボーグ60周年だそうです。

さっきのテレイグジスタンスで肉体を、もともとは人間の宇宙で活躍するために発展してきました(らしい)。

が、現実はむしろ情報化のほうが進んでおり、バーチャル空間でアバターを着て活躍していく。

物理世界(リアル)と情報世界(バーチャル)が自然に混ざり合うのが新しい現実(リアル)であり、これらを分けて考えるのは時代に合ってこなくなるでしょう。

ある意味”アンチ新リアル”として今日までの情報化社会を見てみましょう。

もはやネットなしでは生活できないにも関わらず、リアルとバーチャルの関係はいびつで、良い感じに溶け合ってはいません。

ぼくたちはPC画面やスマホを覗くことでしかその恩恵を享受できていません。

VRを使えば、

たとえばclusterを使えば場所の確保や距離の問題を無視してライブができる。

このバーチャル学会がそう。

AniCastを使えばアニメを特別なスキルなしで個人で作れるようになるし、BeatSaberで楽しみながら20キロ痩せることだってできる。

例として稲見先生はドラえもんを挙げていました。

のび太がどこか遠い惑星に飛ばされる回があるんですが、その惑星の住民からしたらのび太は巨人なのであらゆる活躍ができる と。

つまり 人が活躍できるかは環境 = 世界とマッチしてるかが結構重要なんじゃないかと。

そしてバーチャル空間は世界を複数作れるし物理的な制約がありません。

たとえ現実世界が苦手でも、バーチャル世界で活躍できる世界があれば人生はもっと生きやすいものになりそうです。

ウルティマオンラインというゲームにとあるプレイヤーがいました。

彼は聴覚障害を持っており、日常生活が苦手でした。

でもウルティマオンライン上であれば、全員がチャットでやり取りするので聴覚障害が問題にならずにコミニュケーションが取れるわけです。

物理世界がゆえに感じてしまう生きづらさをバーチャル技術は解決できる可能性持っています。

そしてそうしたテクノロジーと物理世界が良い感じに溶け合った現実が新しいリアルなのです。

バーチャルマーケット(Vket)の歴史と転機

ここからはフィオさんのターン!

2017年末、VTuber・VRChatの登場によりアバター文化が誕生しました。

しかし、当時はアバター利用に関する明確な決まりがありませんでした。

著作権アウトなアバターを使うか、無料配布されてるものを使うか、個人で作るか ぐらいしか選択肢がなかったんですね。

そんななか転機が訪れます。

アークトラスちゃんというアバターが1080円で販売され、話題となりました。

”アバター用の3Dモデルを作って販売する“という流れができ始めます。

「アバター利用を前提に作られたモデルを使えば規約問題は減るだろう」

ということで、クリエイターが作った作品とそれを使うユーザーの出会いの場“Vket”が生まれたのでした。

Vketの拡大と問題点

わずか1年半(Vket1からVket4)の間で出店サークルの数は80から1400になりました。

すごい勢いで伸びています。

しかし問題点もあります。

1. 商品情報の分散

現在まとまった情報源がなく、Boothを見るなりVRChatで聞くなりTwitterを見るなりしなければいけません。

vケット1回開催すると1000〜1500個もの3Dモデルが生まれますが、整理されないのです。

2、供給過多と使い道の不足

クリエイターが増えてもユーザーと使い道が増えなければ供給過多となってしまいます。

積みアバターの深刻化!

主な使用先のVRChatのユーザー数は1.3倍程度しか増えていないのが現状です。

3Dモデルの実装にUnityを使ったりとか、何かと面倒ですしね。

Vketが挑戦していくこと

バーチャルマーケットは「機会を創造する場所」

・ストア機能の追加

Vketそのものに3Dモデルのストア機能を追加する。

規約も仕様も分類もバラバラだった3Dモデルをまとめ、検索機能を果たす。

また これらが理由で3Dモデルを使いたかったけど使えなかった企業が3Dモデルを使ったサービスをしやすくなる。

・権利問題・オーダーメイドのクリア化

専用衣装や二次創作の権利許諾と収益の自動分配が可能になる。

クリエイターに正しく利益が享受される。

クリエイターに専用衣装の依頼、制作過程の3Dモデルをビュアーで確認、振入金されないリスクと受け取れない問題を回避できる。

その他、クリエイターによる非公開オークション機能など、クリエイターとユーザーの関係を含めたアバター文化に寄り添う活動をしていくとのことでした。

そして誰もがバーチャルマーケットを開催できる、バーチャルマーケットのモール化へ!

アバター文化の未来

Vketの理念は「バーチャル空間を豊かにする」こと。

バーチャル空間でのコミュニケーションや経済活動、創作活動をスムーズにすることが目的です。

それに関連して"Uni-Virtual License"という、バーチャル空間内での利用を想定した創作物のための汎用ライセンスを作っているそうです(来年1月に発行予定)。

アバター文化は今に始まったことではなく、我々はSNSによるアカウント利用をしてきました。

アカウントが3Dモデルになることで、平面のアカウント文化から空間を持つアカウント文化にシフトしていきます。

アバター文化とバーチャル空間の発展でより生きやすく より便利で よりワクワクする生活を一緒に作っていきましょう!

ぼくら自身が"最前線"です!

最後に

ここまで読んでいただきありがとうございました!

バーチャル学会2019のYoutubeリンクを貼っておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=Tzo6hMmbmS8&t=7613s

そしてVketに関してはフィオさん自身がnote書いていたのでリンクを貼ります笑

最後にぼくの感想をちょこっと。

ぼくはある時から”人生は楽しむために使おう”と決心したのですが、楽しみ方が分かりませんでした。

それどころか、今までの自分や周りとのギャップが大きくなるばかり。何もかも分からなくなりました。

ぼくがVTuberとVR知ったのが、ちょうど去年のこの時期になります。

「これだ!」と思うものに出会いました。

ぼくにとってVliver活動もXRテクノロジーも"人生を楽しませるための要素"として同列に扱っています。

そして最前線を走る人たちがバーチャル空間で学会をするし、VTuberというアバター文化の先駆者は9000人を超えるしで、だんだん何を書いてるのか分からなくなってきました笑

人生をエンタメにする人が増えたらぼくは嬉しいです!

いいなと思ったら応援しよう!