イベント『When'd he go into there?』を考察する上で知っておきたい「もう一つのヒント」

このnoteは『When'd he go into there?』に関する致命的なネタバレを含みます

ご了承ください

できるだけ多くの人に見てもらいたい面白い考察なので、「スキ❤️」と「各種SNSへのシェア」をしてもらえると嬉しいです!

来る10月17日、ついに『When'd he go into there?』が復刻されました!!約2年ぶりですね……!

この『When'd he go into there?』イベントは、カンセとセリエの2人との積年の因縁が決着するイベントです

いや……ほんと積年ですよ……

2人の初出はさかのぼること2019年5月23日に実施された『その交渉は平和のために』で、『When'd he go into there?』が初回実施されたのは2022年12月14日なので、およそ3年7か月の付き合いです

2人は登場回数も多く、『その交渉は平和のために』・『さらば哀しき獣たち』・『美味礼賛ノ魔宴・前編』・『DECARABIA前編・フルカネリ、最後の計画』・『DECARABIA後編・デカラビア最後の咆哮』・『汝、罪人なりや?』・『ソロモン王との出会い③』、そして『When'd he go into there?』に登場しています

(セリエ単独では『美味礼賛ノ魔宴・後編』・『デカラビア(バースト)・キャラクターストーリー』にも登場しています)

長い付き合いのあるキャラクターであっただけに、『When'd he go into there?』の展開はある種の物議を醸しました

知り合いが人間じゃなくてスワンプマンだった……的な、ゾクゾクする展開で、僕は興味深く読みましたが、これまで公開されてきた情報の中にヒントのように思えるものはあまりないのでそれこそ急展開に感じたり、ある種キャラクターを踏みにじられた……ように感じた人もいたようです

拒絶的な反応が出たのは、彼らが愛されていた証拠でもあると思いますが……同時に少しもったいない反応だなぁ……と感じた当時のことを昨日のように思い出せます……まぁ、でも……それくらい衝撃的なイベントでしたからね……クリスマスのイベントって扱いでしたし……

さて、今回このような話をしたのは、復刻に際して、僕宛にとあるDMが届いたからです

ある人物からの考察の提供

……話の流れとしては、僕の考察に関しての質問から転じて、情報提供者さまが『When'd he go into there?』に関して独自の考察を持っており、それについて聞いてみて欲しい、という流れでした

お話を続けていく中で、僕との間に留めておくのは勿体ないので、何らかの形で発表するのがよいのではないか?という旨の話をしてみたところ、僕に対する情報提供という形が目的であったと伝えられた、という形になります

提供されて考察はnoteで公開しても構わない、ということだったので、今回のnoteでは『When'd he go into there?』とThe Beatlesのアルバム『リボルバー』(Revolver)の関係に関する考察を扱う……のですが、結果としては僕の視点が入ってしまうので、考察に関する責任は僕、功績は情報提供者さまのものという形で、考察を発表してみようと思います

今回のnoteは、情報提供者さまの考察の紹介を通じて、ウェンディゴという人物、そして複数のイベントに跨りながら、愛と平和、そして拒絶を描いた、フルカネリ・カンセリエ編ともいえるイベント全体に関して多くの人が、よりディープに楽しめるようになる……そんな記事を目指しています

それではやっていきます!

その前に一般的な考察

送られてきた考察をより深く堪能するためには、そもそもどんな考察が一般的に行われてきたのかを知っておいた方が良さそうなので、一般的に知られている考察部分について、ここでサラっとおさらいしておきたいと思います

聖体拝領とウェンディゴ症候群

『When'd he go into there?』の考察というと、血肉を食べるという要素から、聖体拝領と関連している点が指摘されることが多いと思われます

そもそも聖体拝領とは、ミサの際に行われるキリスト教の儀式の1つで、イエス・キリストの肉であるパンと、血であるワインを参列者たちが共に頂く(食べる)儀式です

これは、イエス・キリストが処刑される前夜に12人の弟子と共に食事をとった際に、イエス・キリストがパンとワインを手に取って「食べよ、これは私の体である」「飲め、これは私の血である」と言ったことに由来しており、マタイ・マルコ・ルカによる福音書それぞれにこの記述がみられます

一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してこれをさき、弟子たちに与えて言われた、「取って食べよ、これはわたしのからだである」。

また杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた、「みな、この杯から飲め。

これは、罪のゆるしを得させるようにと、多くの人のために流すわたしの契約の血である。

一方で、『When'd he go into there?』に登場するメギド・ウェンディゴは、自身の肉体を摂取させることで、摂取した個体を自身と同じウェンディゴというメギドに変化させる、という能力を持っていました

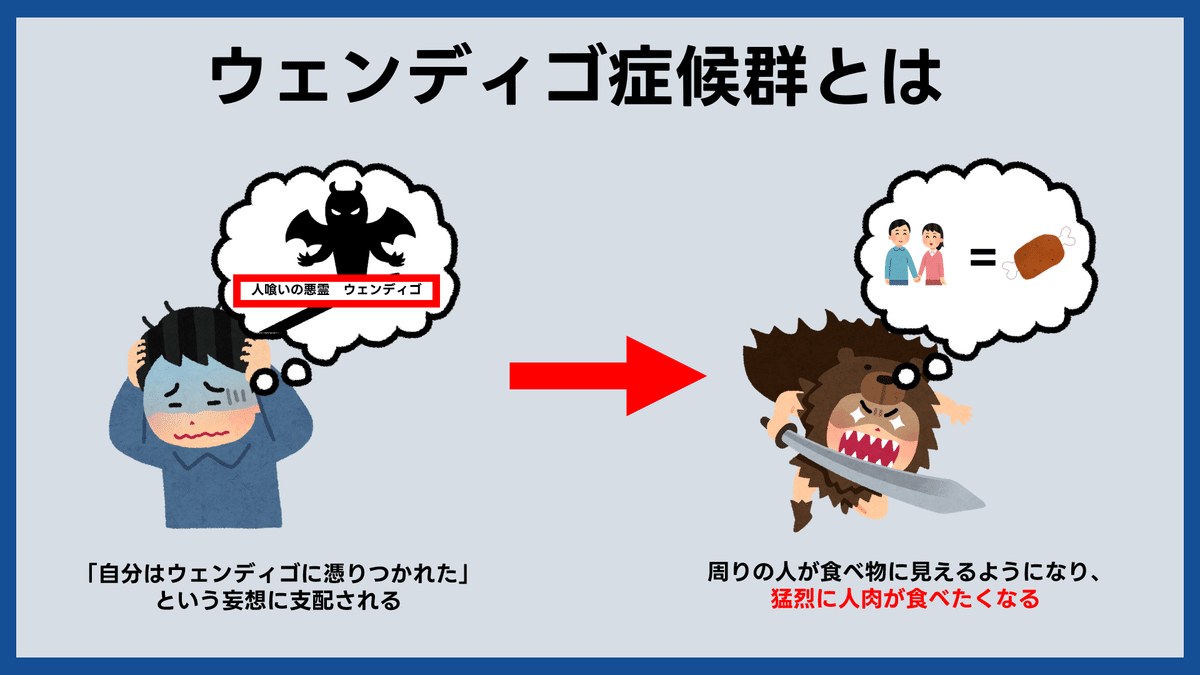

このウェンディゴというメギドの設定は、ウェンディゴ症候群(あるいはウェンディゴ憑き)と呼ばれる文化依存症候群(特定の地域・民族・文化環境において発生しやすい精神障害)を前提としていると考えられます

ウェンディゴ症候群が発症した人物は、自身が人喰いの悪霊ウェンディゴにとり憑かれたという思いが頭を占めるようになり、次第に周りの人が食べ物に見えるようになり、猛烈に人肉が食べたくなります

キリスト教において、ミサを通じて行われる儀式である聖体拝領のある種のカニバリズム的な側面(キリストの肉と血であるパンとワインを頂く点)とウェンディゴ症候群の持つカニバリズム的な側面(人間が食べ物に見え、実際に食べようとしてしまう点)を利用して、『When'd he go into there?』に登場するメギド・ウェンディゴの持つ、自身の肉体を摂取させることで、摂取した個体を自身と同じウェンディゴというメギドに変化させるという能力が設定されたと考えられる……というわけです

When'd he go into there?というイベントタイトル

また、イベントタイトルである『When'd he go into there?』はとても凝った工夫が行われています

このWhen'd he go into there?という英文は「彼はいつそこに入ったのですか?」と翻訳可能で、「ウェンディゴイントゥゼア」とカタカナのルビが振られています

「When'd he go into there?/彼はいつそこに入ったのですか?」という文章だけでは「He/彼」が誰であるのかは特定できませんが、ルビが「ウェンディゴイントゥゼア(ウェンディゴ・~の中に・あそこ)」であることで、「ウェンディゴはいつからいたのか?」という意味の文であると推測することが可能になっているのです

The Beatlesとウェンディゴの関係

ここまで説明した、聖体拝領とウェンディゴ症候群、イベントタイトルの工夫はかなり多くの場面で指摘されてきたと思います

一方で、ウェンディゴやお供達に関連する単語から、ウェンディゴがThe Beatlesのアルバム『リボルバー』(Revolver)との関連している……という考察はあまり知られていないはずです

The Beatlesと『リボルバー』(Revolver)

そもそもですが、The Beatlesとは1960年代から、1970年代に活躍したイギリスのロックバンドです

彼らのことを一言で表すのは難しいですが、テレビ東京系テレビ番組『開運!なんでも鑑定団』のテーマソング「ヘルプ!」(Help!)や、フジテレビ系児童向け番組『ポンキッキーズ』のテーマ曲として使用されていた「愛こそはすべて」(All You Need Is Love)や、『レット・イット・ビー』(Let It Be)など数々の有名曲を発表しており、皆様も何らかの形で彼らの楽曲を1度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

そんな彼らの7番目のアルバムが『リボルバー』(Revolver)です

このアルバムは、今回紹介している考察で重要な役割を果たす1,「タックスマン」(Taxman)・2,「エリナー・リグビー」(Eleanor Rigby)5,「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)が収録されています

イベントの内容とそぐわないタックスマン/収税吏(Taxman)や、固有名詞であるリグビー(Rigby)などが共通していることから、お供たちの名前がビートルズの『リボルバー』(Revolver)に由来することは間違いないはずです

しかし、『リボルバー』(Revolver)に由来する場合、なぜビートルズの『リボルバー』(Revolver)の5,「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)を経由して、ウェンディゴが「あちこち至る所に・所構わず/ヒア・ゼア(・アンド)・エヴリホエア」であると示したのでしょうか?

また、彼らの特性に使われている単語であるゼムとイントゥという単語を結びつけると(イベントタイトル『When'd he go into there?』に添わせる形に補うとするなら)「彼らの中に(入り込む)/(ゴー)イントゥゼム(go)into them」となることから、「ウェンディゴはあちこちで彼らの中へ入る/Wendigo(go)into them Here, There and Everywhere」という文章が隠されていると考えられます

イベントのタイトルは『When'd he go into there?』(彼はいつそこへ入りましたか?)で「いつ」なのかを質問している訳で、この「あちこち至る所で」「彼らの中に入り込む」というのは解答としては成立しているとは考えにくいはずです

また、既に解説したように、ウェンディゴは聖体拝領とウェンディゴ症候群によって説明可能であり、そこに対してビートルズの『リボルバー』(Revolver)を結びつけるのは、やや蛇足な気がするので、何か明確な意図がある……ように思えます

これらのことに対して、僕自身は明確な答えは出せませんが、このことを考えるために考えられ得ることをいくつか考えておきたいと思います

いくつかの疑問

『リボルバー』のA面には7つの楽曲が収録されており、その内イベント内で見ることのできる共通点は「タックスマン」「エリナー・リグビー」「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」の3つです

ここで気になるのは楽曲の収録順です

1,「タックスマン」(Taxman)・2,「エリナー・リグビー」(Eleanor Rigby)と5,「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)の間には3,「アイム・オンリー・スリーピング」(I'm Only Sleeping)・4,「ラヴ・ユー・トゥ」(Love You To)という楽曲があるのですが、この二つに関しては関連する単語が使われているとは考えにくいです

単純に考えれば、「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)というフレーズが使いたいという目的があった、というのが挙げることが出来るはずです

「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)がビートルズの楽曲の引用であることを示そうとした場合、この楽曲が収録されているのは他でもない『リボルバー』なので、『リボルバー』からの引用であることさえ示せれば問題はありません

タックスマンやエリナー・リグビーは特殊な単語なので、この二つさえ登場させることが出来れば、多くの人はこのフレーズがビートルズの「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」(Here, There and Everywhere)に由来していることに気づけるはずなので、過剰になり得る3,「アイム・オンリー・スリーピング」(I'm Only Sleeping)・4,「ラヴ・ユー・トゥ」(Love You To)は登場させなかった……と考える方が素直です

一方で、3,「アイム・オンリー・スリーピング」(I'm Only Sleeping)・4,「ラヴ・ユー・トゥ」(Love You To)こそが強調したいフレーズで、それ故に「あえて」その二つを登場させなかった、とも考えることも可能です

どちらにせよ、いくつもの疑問が残ったままにはなります

「なぜ、ビートルズと関連させたのか(「あちこちで」を表すために楽曲と関連させる必要性に謎が残る。キリスト教的な関連を見出すことも出来るし、都市伝説的な関連から選ばれたともいえるし、単純に好きだから出したとか、意図はないけど言葉遊び的にだしたとも考えられる)」

「なぜ、クリスマスなのか(聖体拝領は毎週日曜日に行われるミサでも行われるし、ウェンディゴが寒さに関連していたり、ビートルズがクリスマスアルバムを出しているとはいえ、クリスマスと明確に関連される理由としてはそれぞれがやや弱い)」

……そして、「いつからウェンディゴは彼の中にいたのか」

感想

ということで、今回は提供された考察について扱ってみました

ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました!

できるだけ多くの人に見てもらいたい面白い考察なので、「スキ❤️」と「各種SNSへのシェア」をしてもらえると嬉しいです!

さて、今回の考察は自分のモノではないので、誤解を与えないように図解を多めに、気合を入れて作ってみましたが……公開までに時間がかかってしまって申し訳ありませんでした……

このイベントは本当に色々な側面を持ったイベントで、それぞれの人が、それぞれに違うことを感じ取った、難しいイベントだったと思います

と、同時に、各キャラクターたちの思いが上手く表現されており、とても面白くて味わい深いイベントシリーズのラストでした

メギドという存在がヴィータの人格を上書きしてしまう瞬間、という恐ろしさに対して向き合っていくことの難しさがこのイベントが明確にしたもので、それ故にどうしても後味は……モヤモヤした……嫌な感覚があります

それ故に、答えのでない考察というのは、そこまで含めて演出だった……とさえ感じる……そんなことさえ思ってしまいます

今回の考察をきっかけにイベントの印象がより興味深いものに変わったら嬉しいですし、これをきっかけに『リボルバー』を聞いてみたいって人が出てきたら嬉しいなぁと思いました

洗礼を受けて聖体拝領を体験するのは大変ですし、ウェンディゴ症候群にかかるのは難しいけど、楽曲なら簡単に聞けますからね!!(???)

……あと余談ですが、僕はビートルズだと『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』とか、『The Beatles(通称ホワイト・アルバム)』とか、それこそ『リボルバー』が好きです

単純にノれてカッコいいし、普通使わない楽器とか、工夫とかたくさんあって、聞いてて凄い楽しいんですよね……

変にビートルズに関して語りすぎても偏見を強める結果になると思ったので、そのあたりはかなり抑えめに書きました

学生の頃にたくさん聞いて、好きなバンドなので……オタク早口になる可能性が高くて……却って説明不足になるくらい削ぎ落してしまったかもしれません……

もしも、考察を取り上げて欲しい!こんな考察をして欲しい!私はこの記事にこう思った!という意見などがありましたら、ぜひマシュマロやTwitterのDMなどに送ってくださると助かります!

あと、メギドユーザーの好きなビートルズの楽曲とかも知りたいので、これが好き!とかあったら……曲だけじゃなくて、エピソードとか映画の話とか……

最後になりましたが、ここまで読んでくれて本当にありがとうございました!

今後もメギド72に関する「なにこれ?!」な考察を行っています。

もし興味が少しでもございましたら他のnote記事や考察動画を視聴してもらえると嬉しいです。

それではまた、別のところでお会いしましょう

コンゴトモヨロシク……。

いいなと思ったら応援しよう!