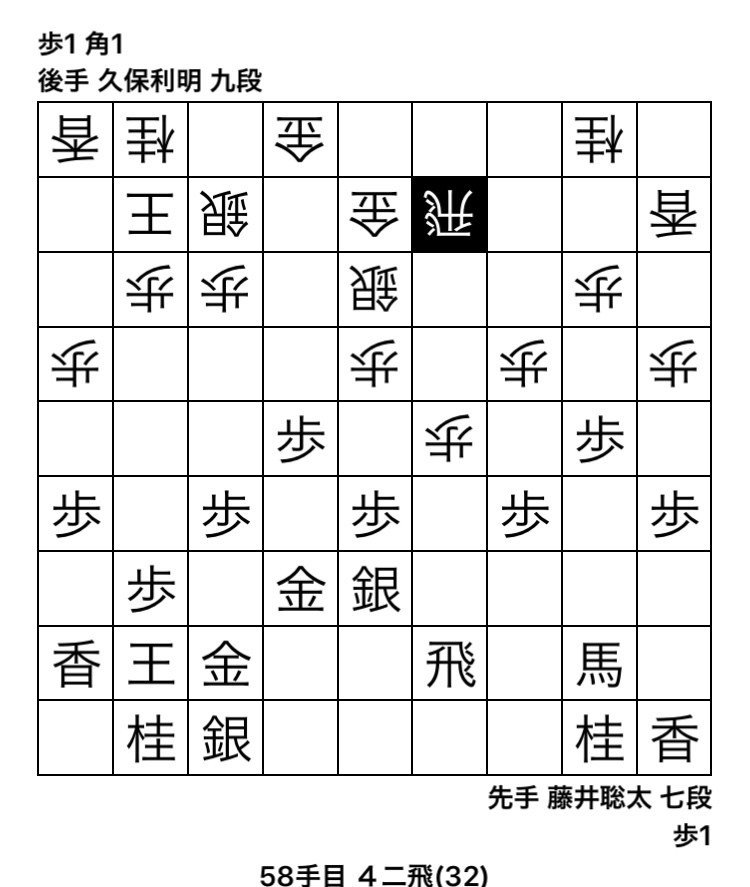

王将リーグ戦、藤井聡太七段VS久保利明九段戦〜大局観を鍛える棋譜並べシリーズ1〜

※最後まで無料で読めます。

本局は王将リーグ戦より藤井聡太七段VS久保利明九段戦を解説する。

大局観的なアプローチを用いた解説というのはあまり類例がないため、それなりに勉強に出来る点があると思う。一流プロ棋士の強さを体感して欲しい。

では、早速始めてみよう。

本局は藤井七段の先手で、後手の久保九段が藤井システムを用いた。図の局面では藤井七段が作戦勝ちを収めている。

理由としては、無条件で好位置に馬を作らせている事が一つ、そしてもう一つは65の位を取っている事である。後手も一応45に位を取っているが、玉への近さという点で、先手の位の方が優れていると言えるだろう。

そして先手はここで75歩と更に急所の位を取った。以下△63金68銀33桂と進んで次の図。

33桂は左桂を活用する振り飛車らしい自然な1手だが、後の仕掛けを誘発した意味もあったなもしれない。そしてここからの藤井七段の玉の固め方が上手かった。

図から▲77金寄84歩86歩83銀と進んだ。

先手玉の弱点であるコビンを補強した意味のある77金寄では、77銀がよく見る形だが、59角の筋がある。それと77銀で出来る矢倉囲いは側面の攻めに弱く、飛車を渡しづらくなる。86歩は玉頭戦を見越したもので、かつ85桂のような筋を消した攻防の手である。

このように、作戦勝ちからじっくりと自玉の隙を消し、更にリードを広げる。そうして後手が83銀と上がり隙を見せたところで、先手は満を持して仕掛けを敢行した。この辺りは先手の指し手が完璧すぎるといっていいだろう。

△83銀からは35歩と仕掛け、44飛車に24歩同歩23歩と垂らした。

と金作りが受からない。そうして先手は香得をし必勝体制を築き上げる。

図で簡単に形成判断をしておこう。

・玉の固さは金銀四枚でしっかり囲っている先手に対し、後手は金銀が分裂している。

・大駒の働きは、馬が急所にいる先手がいい。飛車の働きは若干後手がいいかもしれないが、先手の飛車が遊んでいるわけでもない。と金も先手が一方的に作っている。

・駒の損得は先手香得

と、いうわけで先手必勝形なのだが、先手の次の手も大局観的にみて唸らされる一手だった。

64の田楽刺しをあえて決行せず、67香と据えたのである。善悪はともかくとして、この手は64香とは違う将棋哲学に基づいた一手である。

67に打った理由としては大きく二つある。

・64香と打てば駒得は広がるが、香車を手駒にさせると反撃の危険がある。また、こちらの位を消し相手の悪形をほぐしてしまう意味もあるため、決め手が見え無ければ決行しずらい。

・駒得をしており、かつ端にこちらだけと金がある。一般的なセオリーとして、駒得した側はゆっくりと指せば自然に優位が拡大していく。しかもと金があるため、と金を活用して右辺を攻めれば、リードが広がる一方だろう。

つまり、急ぐ必要がなかったのであえて田楽刺しは打たず、セオリーに則って優位を拡大する方針を取ったのである。67香は非常に手堅い一手だった。

しばらく進んで更にリードは拡大した。先手はと金を活用して桂交換を強要し、その後76のド急所に配置した(76桂馬は攻めは84歩、受けは76歩の筋を消している)

図では後手の駒損に加え、金銀の位置の違い、馬の有無、85に手が付いているという要素で先手不敗の形である。図で先手は83馬と切り、決めに出た。

以下久保九段の懸命の粘りも届かず、図で投了となった。

居飛車側があまりに完璧な差し回しであった。

【お願い】ここまで読んでいただきありがとうございました。勉強になったという方は是非ツイッターのリツイートやいいねをよろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?