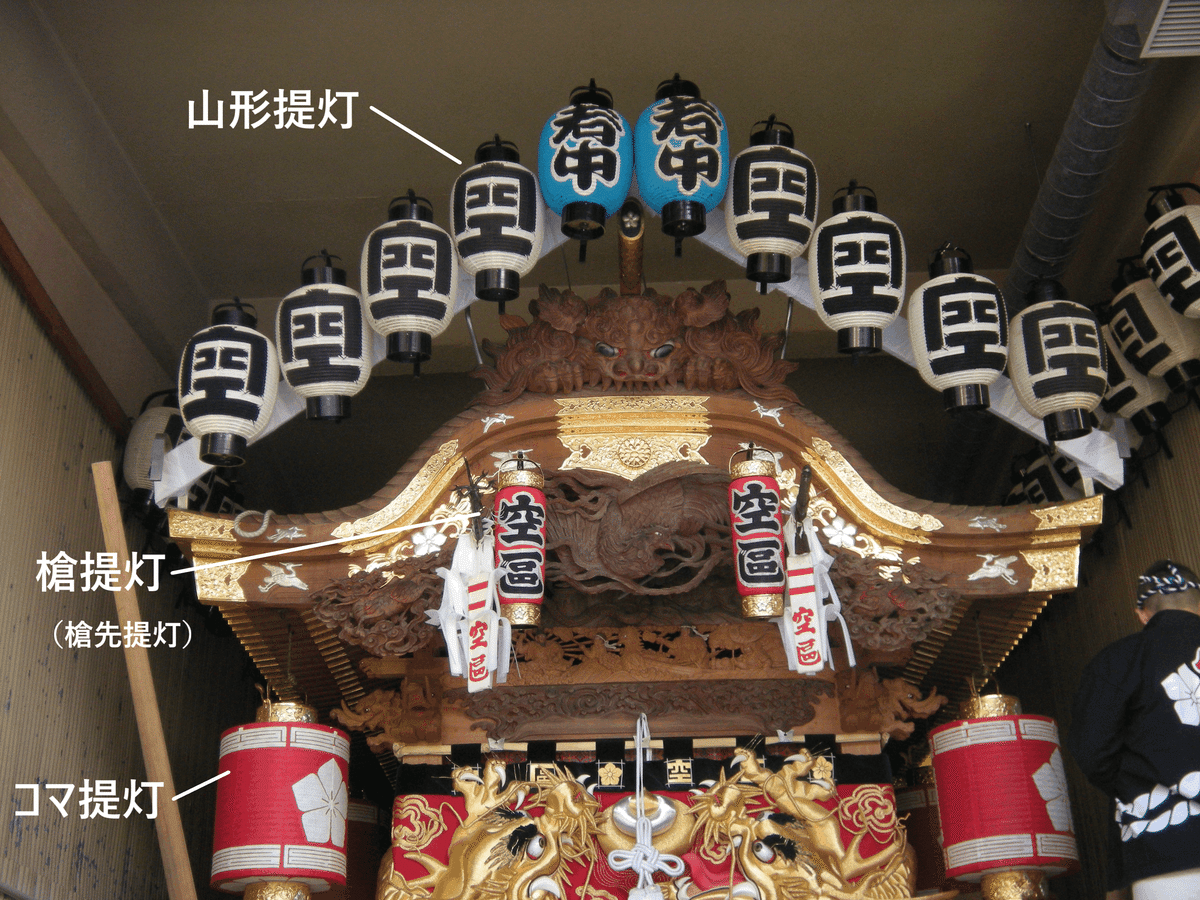

空區地車の力学31.地車のシンボル「提灯(ちょうちん)」

地車には様々な提灯(ちょうちん)が付いています。一目見てどこの地車かわかるよう、各區の象徴(シンボル)になっています。提灯は、細い割竹などでできた枠に紙を貼り伸縮自在な構造になっており、底にロウソクを立てて光源とするものです。

基本的には竹で編み、和紙を張り、手書きの文字で仕上げるので、高価です。よって大切に扱わなければなりません。屋根から落としたり、木々にぶつけて破いたりなんてことは許されないのです。

ちなみに提灯の単位は、1個を1張り(はり)といい、同じもの2個1セットを1対(つい)と呼びます。

❶槍提灯(槍先提灯)

長細い赤の提灯が、破風(はふう)の下に左右1張りずつの1対で、地車の真後ろにも1対あります。「空區」の文字が入っています。

❷コマ提灯

朱塗りに桔梗紋(ききょうもん)と大きく「空」の文字をデザインしており、地車の左右に4張りずつ、夜にはロウソクの灯をともし、合計8張りの配置となっています。重化(じゅげ)には彫金が施されています。

昼間はロウソクの灯をともさないので「昼提灯」といわれる刺繍の入った豪華な提灯を使います。残念ながら空區には現在ないので、昼も夜もコマ提灯を付けています。

❸ぼんぼり

コマちょうちんの間につくのが「ぼんぼり」です。地車の左右に3張りずつ、夜は灯をともして配置し、合計6張りです。図柄は「鳳凰、龍、大蛇」が描かれています。台座は鉄製です。

❹丸提灯

運行中に各責任者が持つ提灯です。「会長」「責任者」「副責任者」「会計」などあります。丸提灯の重化(じゅうげ)にも彫金が施されています。

❺山形提灯

各區のシンボル提灯です。山形に提灯受けがついており、提灯がすぐに脱着できるようになっています。これは、木々などの障害物があると提灯が壊れないようにすぐに取外しするためです。夜にはロウソクの灯がともります。

最近は上写真のように「若中」と入った青の提灯が1対ついていますが、空區の屋号である「宮北」という提灯がつくこともあります。本住吉神社のある「宮本」の西區の北に位置するのが空區なので「宮北」とも呼ばれます。

また、空區では地車の後ろの女性若中が乗り込んで、提灯を振ります。女性若中の配置は各地区で異なり、山田區では地車の前後で踊ります。

山田區の女性若中が華麗に舞う

古くて新しいのが「地車」

パソコンや携帯は新製品ほど新たな機能が付加され使いやすくなっています。しかし、新しいから良いとは限りません。古いものは時代を越えて生き残ったものです。古いからこそ学ぶべきこともあるのです。古いものはみな敬意と注目に値します。地車には歴史の積み重ねによる若中の情念が連綿と受け継がれてカタチになっています。だからこそ美しいのです。