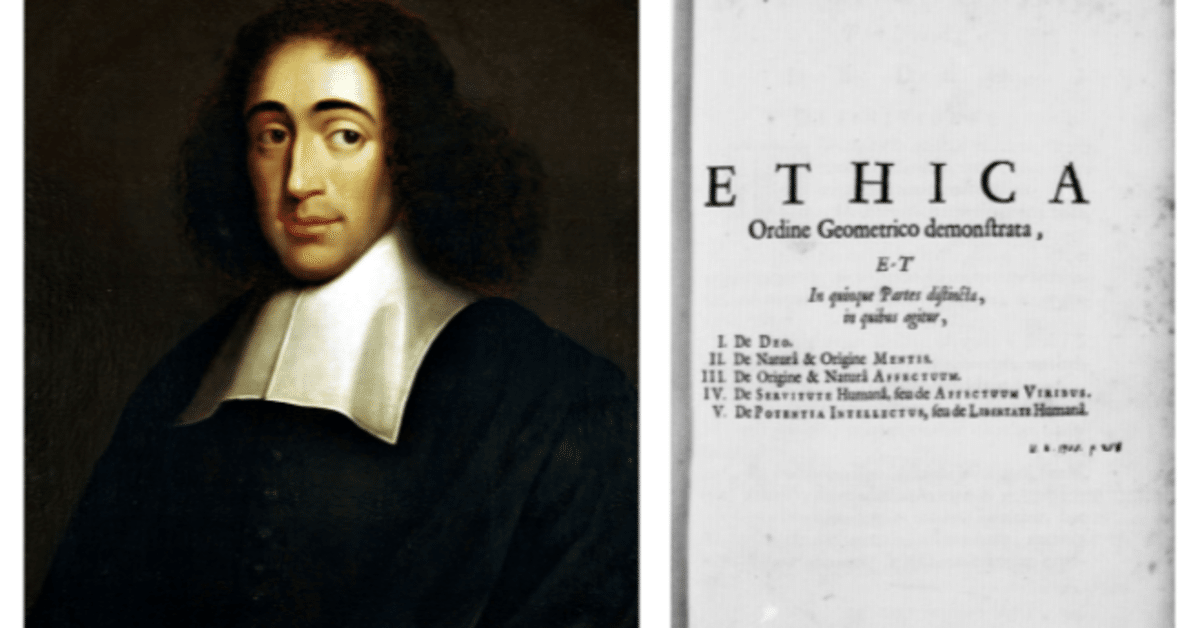

スピノザ『エチカ』を読むために

『エチカ』は難しい。特に一番抽象的で難解な「第一部」が難しい。しかし、これが読めないと『エチカ』が読めるようにはならない。一般に、哲学書は難解な主題をさらに難解な述語によって説明するのでさっぱりわからない文章になっていることが多い。しかも、名著と言われる哲学書ほど、この傾向が強い。『エチカ』もご多分に漏れずそうなのだが、『エチカ』はさらに、叙述のスタイルが変わっている。幾何学の証明のスタイル、つまり、定義と公理を用いて定理を証明していく、というスタイルで叙述されている。いきなり「神」や「自己原因」について「定義」されても何のことかさっぱりわからない。「定理」まで進んだ時にはもう「定義」や「公理」は覚えていない。大体、皆、ここで「挫折」が確定する。ここまで、難攻不落の威容を備えているとあっては、それなりのガイドラインは必要だろう。

1)『エチカ』の何が難しいのか

『エチカ』は難しい。これは自明だが、では『エチカ』の何が難しいのか、というとそれは自明では決してない。しかし、『エチカ』が神についての抽象的な論証から始められているという点に最も困難を人は感じるのではないだろうか。つまり、スピノザは明らかに神の観念から自らの思想を展開していて、しかも、この神の観念が最も真で最も明白な観念であり、神の認識から哲学を始めねばならない、といっているのに、いくら読んでもこれがさっぱりわからないのである。スピノザによる神の定義をさっそく紹介しよう。「第一部」の定義で早々、スピノザは神を次のように定義する。神の定義が早々に提示されるということは、以下の神の定義を根拠として論証を進めることを意味している。

「第一部」定義六

神とは、絶対に無限なる実有、言いかえればおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、と解する。

これだけでは、何を言っているのかさっぱりわからないだろう。さっぱりわからないのに、これを根拠に諸々の「定理」を論証されても困る。また、スピノザはこの神の定義に関して、神に「自己原因」や「必然的存在」を帰している。これはつまり、神以外のすべては自分自身の外に存在するための原因を持っており、神だけが存在するために他の原因を要することなく、自分自身の本質のうちにその根拠を持ち、自ら存在している、ということである。要するに、神は無限の力を持っており、一切限定を受けず、自分自身の本質から存在している永遠の存在だと言っているわけだ。これがあまりに抽象的すぎてわからない、というのは当然だろう。なぜわからないのだろうか。それは、「永遠・無限の本質」「自己原因」「必然的存在」といった事柄が、何を意味しているのか、想像さえできないからである。なんとなく、すごい、という感じは伝わるが、具体的にどんな本質なのか、どんな能力なのか、さっぱりわからない。

そう、私たちの認識はすべて個別的なものなので、個別的で具体的なものについては明瞭な認識を持てるけれども、「無限の力」と言ってもそれが具体的に何を意味しているのか、わからないのは当然なのである。そのため、神の認識は私たちにとっては捉えどころのない、漠然としたものに感じられる。ところが、神はその定義からして、明らかにそういう個別的な存在者ではない。有限な本質を超えた無限な存在者である。だから、神は言葉で規定しようとすれば無限であって外部の原因を持たないとか、他によって規定されることはできない、とか不可分である、と消極的に規定することしかできないのであって、このことが「その真理性が最も自明」であるはずの「神の観念」が極めて抽象的でわかりにくい、という状況を生み出す原因になっている。なぜ、「神だけはその本質から必然的に存在している」とか、そのことが自明だとかいう話になるのか、あまりにも現実離れしていてハードルが高いといわれてもやむなしだろう。スピノザが主張する「神の観念の自ずから明白な真理性」「神の観念から哲学をはじめる必然性」と、その出発点に立てない私たちの認識とのギャップ。ここに『エチカ』の難解さの根源がある。この難解さゆえに、『エチカ』を紐解くに際して、しばしば「第一部」ではなく、「第三部」や「第四部」から読み進める、という迂回路が開拓されてきた。スピノザの思想に慣れ親しむために、この迂回路の意義については否定はしない。しかし、結局は「第一部」が読めなければ『エチカ』は読めない。なぜなら、スピノザの哲学のコンセプトは「万物を永遠の相の下に眺める」ということだが、この「永遠の相」というのは神認識のことに他ならないからである。だから、これを避けて『エチカ』が読めることはあり得ない。

2)「神を認識する」とはどういうことか

それでは、神の認識は私たちにとって、不可能なのだろうか。まず、スピノザが「神の観念が最も自明で真であり、この観念から哲学をはじめねばならない」という場合、それは「この観念については誰でも知っているし、誰でも現に認めている」といった意味ではない。そうではなくて、それは数学の真理の真理性の発見にむしろ似ている。たとえば、幼児は最初から生まれつき、「1+1=2」であると理解して生まれてくるわけではない。経験のどこかの段階で、このことが必然的であり、それゆえに真である、とわかるのである。そして、一度このことを理解すれば、このことを一々確かめたりはしようとはせず、自明な真理と見做すだろう。スピノザの神の観念もこれと同じである。経験の中で、かつ経験に依存しない仕方で、つまり、人生のどこかの段階で理性の洞察のみによってその必然性が把握されたときに、真理は真理として把握されるということである。逆を言えば、こういう必然性を洞察する程度に、理性が自由になっていなければならない。たとえば、「経験できたことだけが確実だ」という考えに理性が囚われていては経験を超えて必然性を認識することはできないだろう。真理を自明と見做せないのは、私たちがまだその真理を必然的なものとして洞察したことがないからであって、私たちもその真理を必然的なものとして洞察できれば、スピノザと同じように彼の言う「神の観念」を最も自明で真と見做すはずなのである。そうではないとすれば、スピノザは意味のないことを語っている、ということになるだろう。

とすれば、神を如何にして洞察できるのだろうか。神を認識する、とはそもそもどのようなことなのか。それは絶対者を認識する、ということであり、言いかえれば、洞察が絶対に揺らぐことのない確信に達する、ということである。確かに、「1+1=2は真である」という洞察も一度それが洞察されれば揺らいだりしない。しかし、問題なのは数学の真理を確信するときと同じように、何らかの実在についても揺るぎない確信に達するのかどうか、ということである。ところが、有限なものは常に変化する。その認識は相対的であるため、確信に達することができない。つまり、有限なものについての認識だけでは、私たちは絶対的な確信に至ることができず、懐疑主義や相対主義に陥ってしまう。だから、絶対的な確信に至るためには、有限なものの認識を超えて無限なものの認識を掴む必要があり、これが神の認識の意味なのである。たとえば、有限なものの認識の延長からは無限なものの認識は出てこない、といった認識がそれである。一見すると、有限なものの否定によって無限なものが認識できるように思われるかもしれないが、そうではない。たとえば、有限な数を寄せ集めれば、「無限大」になるだろうか。有限な数の総和から無限な数を形成することはできないだろう。確かに、私たちが個々に認識するのは有限な数で、無限な数を一挙に全体として把握することはできない。ここから、無限な数の全体が有限な数と同様にすっかり認識され得るものとして実在する、と想像するのは誤りだろう。しかし、無限は単に有限なものの否定によって認識されているのではなく、有限な存在が無限なものには決して至らない、ということを現に知っているという仕方で有意味である。もしも、これが有意味ではなく、無限の認識が有限の認識の否定でしかないとしたらどうだろうか。そうすると、私たちは決して有限なものの限界に気が付かないであろう。有限なものも、どこまでもそれより大なるものを考えることができる。その延長線上に、無限なものに至り得るかのように、錯覚してしまうことにもなりかねない。しかし、このことがあり得ないことは有限なもののの認識からわかるのではなくて、無限なものの認識によってこれが不可能であるとわかるのである。つまり、有限なものの限界は有限なものによってわかるのではなく、あくまで無限なものによってわかる。たとえば、「私がいつか神になることはあり得ない」というのはどうしてわかるのだろうか。科学が発達すればそういうことは可能ではないのか? 科学は無限に進歩しうるのだから。しかし、それはあり得ない。そして、このことは経験してわかるとか何らかの現実によって思い知らされることではあり得ない。それは次のような洞察によってわかるしかない。すなわち、有限なものの本質と無限なものの本質は無と有に共通点がないのと同じくらい共通点がないので、私が神に成り得るとしたら、私が一度無になって、無限なものとして再創造されるしかないが、そういうことはあり得ないし、「無限なものが創造される」ということ自体があり得ない。したがって、「私が神に成り得ない」ということ、有限なものから無限なものは生まれないということは、経験されてわかることではなくて、今、ここで洞察されてわかることである。これが形而上学的な認識と呼ばれるものの典型的なものだが、これは実在についての認識だということが重要である。つまり、それは単に考えられたに過ぎないのではない。「私がそう考える」というに過ぎないのではない。「そう考えられる」ということが「実際にそうである」ということを含んでいるのである。

このように、私たちは神について、それを何らかの個別的な対象として認識することはできないけれども、その無限性や絶対性そのものを洞察することはできるのである。つまり、無限、ということで、「何をどうしたら無限になるのか」ということを私たちは規定することはできないけれども、「私たちの認識が無限に至ることはない」とか「無限は外部から規定を受けることはない」といったことについてはわかる。つまり、神についての認識は、個別的で一般的な対象とは違って、神についてすっかりわかるという可能性はもとよりなく、ただ、理性のみの洞察によって「有限から無限を生み出すことはできない」といったことがわかるに過ぎない。しかし、このことから次のことがわかる。すなわち、神についての認識は、もしそれが可能であるとすれば、それはただ、理性のみの洞察によって、純粋に観念的なレベルで認識されるほかはない、ということにほかならない。そして、重要であるのは、それが単に考えられただけの仮設であるというに過ぎないのではなく、実在についての有意味な認識であるというこれである。この点について同意できるならば、たとえば「神の存在証明」と言っても、それが単に純粋な論証であるというだけの理由で、頭の中ででっち上げた理屈にすぎない、といった疑問が生じることは金輪際なくなるだろう。ともあれ、「無限は有限に先立つ」とか「無から有は生まれない」とかいった事柄はそもそも観念的なレベルでしか、純粋な思考の洞察によってしか理解することはできないのだが、だからといってそれが「頭の上の理屈に過ぎない」とか「理性の仮説に過ぎない」というわけではなくて、実在についての本質的な洞察であり、実在的に真なのだということを自ずから理解せしめるようなそういう本質的な洞察が私たち死すべき人間にも可能だということである。この認識なくして、私たち人間が何らかの確信に到達することはあり得ない、とスピノザは(おそらくデカルトともに)考えていたであろう。

3)スピノザ的神認識は如何にして可能か

以上の「無限」についての認識は、それが現にあるこの世界、現実についての絶対的な洞察である、ということを押さえることが重要だ。私たちの認識はどれも個別的な認識で、相対的なので確かなことは何一つなさそうなのだが、この「無限」についての認識だけは絶対的である。そしてこの絶対的な認識は現実そのものについての認識である。そして、この認識は現実そのものであり、私たちが生きる場でもある、つまり自然にほかならならない、という発見がスピノザの神認識を特色づけている。スピノザはデカルトの無限の観念の発見を一歩進めて、神を自然と同一視するのである。スピノザの神が汎神論であるというよく言われる理解は間違いではないが、スピノザが理解する自然とは形而上学的に理解された自然であり、絶対的に認識された現実そのものである。その現実そのものの認識に従って生きる、つまり、その絶対的な現実があることを認めて生きるということが、スピノザ的な倫理の意味である。この境地に至るために必要な洞察は以下の2つであろう。

①自然の内に存在する個別的存在者はすべて有限な存在であって、それが存在し続けるために他の何らかの絶対的な存在に全面的に依存している。

②自然の内に存在する個別的存在者はバラバラに存在しているのではなくて、同じ一つの必然性の下に存在するのでなければ、存在することも認識することもできない。

こうして神の観念を単独で考察するのではなくて、自然全体の中で把握するところにスピノザの神観念が立ち現れてくる。要するに、スピノザ的神観念は、自然の全体が「出鱈目な現象の継起」ではなく、同じ一つの必然性の下に存在しており、その必然性の外部では何ものも存在しないし認識もされないという洞察によって得られる。神をどこか超越的な、自然を超えたところに想像するのではなくて、自然の内に観る、という発想があり、森羅万象の根底にそれを存在せしめている叡智を観る、ということだろう。しかし、これは自然科学者の高度な自然法則の認識ということとも違う。自然法則がすなわち神、ということでもない。そうであれば、それは一部の科学者しか認識しえないということにもなりかねないし、自然法則は常にリニューアルされる可能性を内に孕んでいる以上、「最も自明な真理」とは言えないだろう。スピノザのいう「神の観念」はもっと単純な洞察に根差している。たとえば、私が今存在している、ということが仮に確かだとしても、次の瞬間も存在しているかどうかは確かではない。これを保証させる力は私にはないのであって、それはおよそ自然の内に存在するあらゆる事物において同様である。つまり、自然のうちに存在する事物の一つ一つを別個に観れば、そこに「必然的な存在」は見出すことができない。だから、感覚で対象を個別に観ることしかできない人にとっては、「必然的な存在」は観ることができないだろう。しかし、あらゆる存在が等しく「必然的な存在」に存在の根拠を追っており、そして自然は出鱈目な現象の連続ではなくて、いずれの現象も自らの存在を他の一つの絶対的存在に負っているという仕方で全体としてまさしく存在している。あらゆる存在を一つに結び付けるこの紐帯が必然的に存在するのでなければ、およそどんなものも存在することも認識されることもないだろう。すべての存在はもし、存在するのだとすれば同じ必然性によって存在しているのであり、同じ等しい必然性によって存在するしかない。このことから少なくても次のことはわかる。つまり、自然は自然を超えた「必然的な存在」によって存在せしめられているのでなければ、認識することも存在することもできないということである。これが自然の内に、自然を超えた叡智を観るということであり、スピノザの言うところの神なのである。この神は純粋に観念的なレベルでしか捉えられないが、自然科学の法則性とは異なり、子供でも洞察できない、ということはない。子供でも、「次の瞬間に自分の存在を保証させる力が私にはない」ということは分かるだろうし、それがあらゆる存在者において同じだということも洞察できるはずだし、そして、それが分かるなら、自然の真の原因が何らかの個別的な法則といった水準において成立していないこと、むしろ純粋に観念的で論理的なレベルで成立するしかないことも分かるはずだからである。こうして、スピノザが神の規定として語っている「自己原因」とか「必然的存在」といった神の属性が純粋に観念的なレベルで成立しており、あらゆる個別的な自然法則以前に、むしろ純粋に観念的なレベルで理解されなければならないことが分かる。

以上の洞察を得た時、はじめて純粋に論理的なレベルで把握される「神」が「必然的に存在する」といえる根拠を私たちは掴むことができる。なせ、それは頭の中で考えられたにすぎない空虚な概念ではないといえるのか。スピノザの神の認識を妨げるのは、私たちのこうした素朴な疑問であり、私たちの素朴な自然的な態度なのである。実際、私たちは普通、感覚で確かめられる個々の存在を「ある」と見做して、神のような直接感覚で確かめられない存在は「ある」とは見做さない。これに反して、スピノザが問題にする「神」は、それが存在することを確かめるために、そもそも感覚による確認が要求されるようなことはあってはならない。むしろ、その定義のみの理解から必然的に存在することが自ずとわかるようなものでなければならない。なぜならば、そういう「必然的な存在」が存在しないとしたら、何ものも「ある」ということはできず、「存在する」という言葉の意味自体が意味を失うからである。スピノザのからすれば、「何ものも存在しないか、それとも神もまた必然的に存在するか」のどちらかでしかあり得ないのである。そして、この「必然的存在」は繰り返しになるが、単に理性のみによる洞察によってしか、知られ得ない。

4)『エチカ』の基本コンセプト

以上のスピノザの神観念は、明らかにそれが一度真であると洞察されれば、「自ずからの最も自明であることを証明する真理」でなければならず、その他のものの真理性がすべてそれに依存しているような観念でなければならない。そして、この観念の真理性から、まさに「万物を永遠の相の元に観る」というスピノザの哲学のコンセプトがそのまま出てくるのである。スピノザは一切の究極的な根拠であるところの神の観念から、一切を演繹する。「万物を永遠の相の下に眺める」というのは「ものを必然としてみる」ということである。「ものを必然としてみる」ということは、「三角角形の内角の和はに直角に等しい」ということが三角形の定義から必然的に出てくるように、神の定義からあらゆる事柄を認識する、ということである。幾何学的叙述の方法もここから出てくる。一切の恣意性、曖昧さを排して、「定義」「公理」「定理」と緊密に絡み合いながら同じ論理的必然性によって論証を構築する。厳密に論理的な論証による体系的叙述。ここに『エチカ』の特徴があり、魅力がある。

重要なのは、この幾何学的叙述がそもそも可能であるためには、唯一の究極根拠であるところの神の認識が可能でなければならない、ということであり、それは先に述べたような「神の観念」の真理性そのものに基づかなければならない、ということである。だから、スピノザは「神の定義」から哲学を始めるのである。私が頭が悪いのも、流れ星が落ちるのも、理不尽なこともそうでないことも、同じ必然性から理解されねばならないからである。そして、この必然を裏付ける究極的な根拠が「神」と呼ばれているからである。もっとも、「すべて神から同じ必然性によって帰結する」といっても、それは闇雲に現実を受け入れるということではない。そうではなくて、物事が生起する摂理を十全に認識する、という意味である。というのも、闇雲に「すべてが必然」といっても、その摂理を十分に掴めなければただ、目の前の現実を何の根拠もなく受容しているに過ぎない。しかし、それでは自分の感情を制御することもできないだろうし、現実の過酷さの前では気休めにしかならないだろう。したがって、スピノザの哲学を理解できるか否か、『エチカ』を読めるか否かはすべて「一切の事物の一義的な原因であるところの神を認識できるか」ということにかかっている。そして、その認識が可能であるためには、スピノザの論証そのものに従いながら、私たちの認識の枠組みそのものが反省されなければならない。「第一部」では、いきなり最初に自己原因や神が定義され、各々の定理が論証されていくが、どうしていきなり「神」から始まるのか、という理由はこれである。神の観念そのものの真理性を認識することによって、私たち自身の通常の認識の枠組みを改めない限り、事物の真の原因には到達できないからである。そして、この原因に到達できなければ、およそ、「ものを必然として観る」というスピノザの哲学自体が成り立たないことになる。つまり、『エチカ』の「第一部」を読むためには、「スピノザによる神の定義が、なぜ、それ以上の説明を要しない自ずから明らかな真理だといえるのか」ということに注意して読む必要がある、ということである。ここがわかれば『エチカ』は読める。逆を言えば、このことが掴めなければ『エチカ』は永遠に読めない。「第一部」が読めなければ結局『エチカ』は読めない、というのはこういうわけである。逆を言えば、このことが基本方針として理解できれば、『エチカ』の論証の組み立てがおおよそ理解できる。

5)『エチカ』を読むために

しかし、これだけでは不案内なので、最後にもう少し、『エチカ』で定義される神が如何なる存在であるのか、について示唆を与えておこう。『エチカ』の基本コンセプトが達成されるためには、唯一の究極根拠としての神は以下のごときものでなければならない。

①「それ自身で存在する」ところの実体は神のみであり、神以外にはいかなる実体も存在してはならない。

→実体が複数存在する、ということは、「それ自身において説明されるもの」が、つまり究極根拠が複数存在することになってしまう。そうすると、「森羅万象を永遠の相の元に観る」という『エチカ』の基本コンセプトそのものが達成できないことになる。

②神はその本質から必然的に存在するような存在でなければならない。

→もしも、神がその本質から必然的に存在しないとすれば、神は存在するために自己以外の外部の原因を持たなければならないことになる。すると、神は何ら究極概念ではなくなる。したがって、「その本質から必然的に存在する神」を認識すること、同じことだが、「神が必然的に存在すること」を認識できなければ、『エチカ』の基本コンセプトは成立しない。

③万物は必然的に「神の内」に存在していなければならない。神なくして、何ものも存在しないし、考えることもできない。

→もしも、神の外に独立に万物が存在していたら、万物は神とは独立の本質によって定義されることになってしまう。そうすると、これもまた『エチカ』の基本的コンセプトを破壊することになる。

以上のことから、『エチカ』「第一部」の論述が、「神のみが実体であり、実体は複数存在しない」、「神は必然的に存在する」、「万物が神の内に在る」という三点に集中することは予め予測できる。この三点が「スピノザ的汎神論」の主張を構成する。これが自明な真理として認識できるかどうかは、自然のあらゆる事物が依存的な存在であり、一なる必然性の下にあるかどうかを洞察できるかにかかっている。言いかえれば、これが自明なものとして理解されれば、先のスピノザの神の定義も自ずから最も自明な真理として理解されるに違いない。というのも、この立場が確立されることにおいて、初めて実体であるところの神と神に依存し神の様態であるところの被造物との間の存在論的な関係が説明され、かくして幾何学的叙述が可能になるからである。

いずれにしても、「神の観念の真理性」が認識できて、はじめて彼の目論見は達成されるのである。だから、私たち読者も、この点に注目して『エチカ』を紐解けばよい。その際、いきなり「定義」「公理」から読むのではなく、「定理」の論証から読むのがよいだろう。なぜなら、この論証は今指摘した三点に関連して、これらの点が自ずから自明であることを導くように進められているからである。「定義」と「公理」はその論拠を提示するので、その都度参照したほうが頭に入りやすい。たとえば、「定理二」は「異なった属性を有する二つの実体は相互に共通点を有しない。」とあるが、ここでは「二つの実体が存在する」とスピノザが言っているわけではないことには注意が必要である。そうではなくて、この定理においてスピノザは実体の本性を明らかにしようとしているにすぎない。実体がどういうものであるのかを理解できれば、先の神の定義の意味が自ずと明らかになる、と考えているわけである。こうしたことは、『エチカ』の基本コンセプトを予め理解していればわかるし、不必要な誤読や混乱を避けることができる。つまり、私たち読者はこの基本コンセプトが成立するのかしないのか、という点について、個々の定理の論証を丹念に追い、その論拠が十分に説得力があるものなのかどうかに注意を向ければよいわけである。『エチカ』の論証そのものが形式的な面で破綻している、とは考えられないものの、個々の論証の根拠に十分な説得力があるかどうかは、検証されねばならない。その根拠は言うまでもなく「神観念の真理性」であり、この認識から一切を考えること。これが『エチカ』を読む、ということにほかならない。

いいなと思ったら応援しよう!