「誘われたい人」の頭の中を想像してみたところ、「ハードルを下げる役割」の重要性に気がついた

大学生「夏休み暇だから誰かに誘って欲しい」

ある大学で夏休み前にワークショップをやったとき、印象に残ったコメント。何人も同じことを言っていた。

私「なぜ自分から誘わないの?」

学生「相手がそれを望んでいるかわからないから」

なるほど!その場だけで何人も「夏休み誘って欲しい」がいた。互いに誘えばいいのでは?と思ったけど、コメントしなかった。それを言って「確かにそうだ!」となるのであれば、既に解決してるはずなのだ。そういうことじゃない。

このエピソードには何かありそうなので、考えてみる。

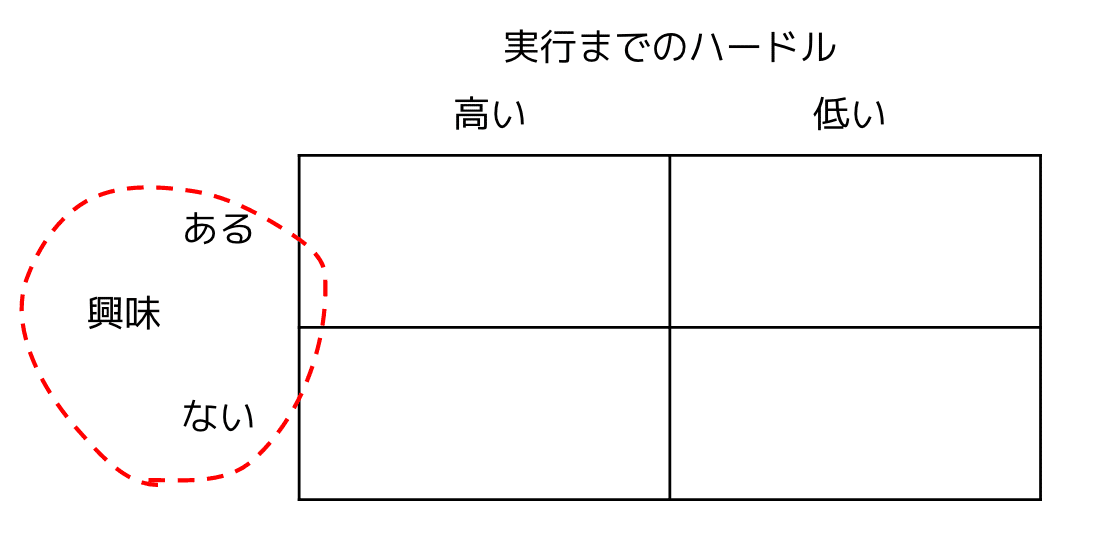

人が動くとき、動かないとき

「興味ある/ない」「ハードル高い/低い」で分類してみよう。

興味があるけど、ハードルが高いから動かない

例えば私は、「他人と通話をしながらゲームをする」に興味があったけど、やったことはなかった。ハードルが高いから。

・何をつかって通話するのかもわからない

・誰と通話するのかわからない

・知らない人と通話したくない

スプラトゥーン3が出たので、「反射神経がもう弱っている大人だけのチームを作ってみたい」というアイデアが出てきた。探してもいい感じのチームがなかったので、自分でつくることにした。その準備としてなら、通話してゲームをすることができる。

ちなみにスプラトゥーン3のチームづくりを動いてみて気がついたことがある。夫婦でゲームをしているけど、他の人とは交流してない人達がいる。夫婦は大抵2名だ。そして、スプラトゥーンは4名、8名で遊ぶことができる。つまり「夫婦でスプラトゥーンをしている」&「他の人ともチーム戦やってみたい」を集めるのは、知り合いがいる状態で他人と交流することになるので、ハードルが下がってとても良い。

まちのスナックは、興味があることのハードルが下がった良い例

いま働いている会社で最近始まった活動「まちのスナック」。このまちのスナックの「ママ・マスター」をやってみたい人がたくさんいるようなのだ。その理由を運営している社員に聞いてみた。

・自分の飲食店を持ちたい、と考えている人は多い

・仕入れや場所など全部提供してくれて、当日行くだけ、であればやりやすい

・ちょっとだけ賃金もでるのもうれしい

・誰かと飲み会をするときに、普通にお店にいくよりも、「自分がママ・マスターをやっている場に呼ぶ」ほうが面白い

これこそ、興味はあるけど、ハードルが高くて実現できなかったことを解決しているいい例だ。

「自ら必要性を見つけ出す」「他人から誘われる」どちらもハードルを下げている

私は「誰かから誘われたい」と思ったことがない。ただ、「実行ハードルを下げる」という目的を達成する手段として考えると、「自分で必要性を見つけ出す」も「誰かに誘われる」も同じだと気がついた。

この共通点に気がつくことで、少しだけ「誘われたい人の気持ち」がわかった気がする。

「誘われたい人」がたくさん集まったとき、どうすればいいのか?

最初の話に戻る。誘われたい人がたくさんいて、誘いたい人が少ない。誘そんなときにどうすればいいのか?

主体性は求めない

主体性とは、自らハードルを下げて行動することを求めることだ。これは難しいから考えない。

「低コストでハードルを下げる提案」がたくさん出てくる何かが必要

「なにか美味しいものが食べたい」ぐらいの興味に対して、今すぐできそうな「ハードルの低い提案」を用意する。ここにすごい価値があるのではないか。100個ぐらい出てきたら、2-3個ぐらい「それならやりたいかも!」があるだろう。ここが徹底的に低コストになったら何かが変わる気がする。

気づき:「ハードル下げ屋さん」の価値

方法は何でも良いんだけど、実行ハードルを下げる役割の重要性を意識できた。

今回は以上です!

以下、おまけ。

「誘われたい人」は、誘いに興味がなかったら断るのだろうか?

「興味ある/なし」の話だ。

「誘われたい」と言っても、誘われた内容が嫌だったら断るのだろうか?

最初に出てきた大学生は「相手が望んでるかわからない」。つまり、「断られる」もしくは、「いやいや付き合う」を想定している。裏返すと、自分も「断る」や「いやいや付き合う」を想定してそうだ。少なくとも「誘われたら何でもやる!」ではなさそうだ。

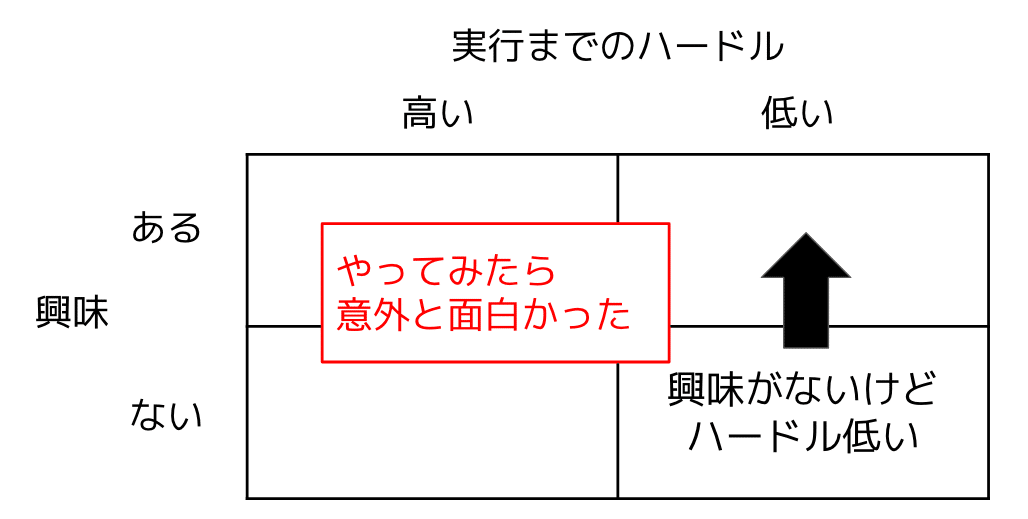

「誘われても気が乗らない」とき、興味がないのか、ハードルが高いのかに無自覚なのでは?

似た状況を思い出したからだ。私が誰かに仕事・役割を割り振るとき。

「興味あり/なし」・・・その人がやってみたいかどうか。

「ハードル高い/低い」・・・やってみたいけど、さすがにいきなりはちょっと、というパターンの回避。

このあたりを探っている。こちらからいろんな質問を投げかけるまで、その人の中で「その仕事に興味があるのか、ないのか」や「興味があるけど、ハードルが高いから気乗りしないのか」とかは、曖昧だ。たぶんこれと「夏休みの誘い」が似ている。

仕事の場合は、その人に気持ちよく働いてもらったほうがよいので、その試行錯誤をやる意味がある。

夏休みのお誘いで、そこまで相手のことを考えてやれるひとがどれぐらいいるのか、私はよくわからない。普通に無意識にやれてる人はいそうだな。

ハードルが低いことをやってみたら、意外と面白かった

このパターンもありそうだ。適当に誘いに乗ってみたら、ハマってしまった。「誘われたい」のニュアンスがこっちだったらまた違うのだろう。

いいなと思ったら応援しよう!