「ややこしい問題」を10個集めても「10倍の難しさ」にはならないから、1箇所に集めてまとめて解決する。

まとめ

・ややこしい問題を10個集めても、10倍難しくはならない

・なぜか?それぞれの「ややこしい問題」が「共通の原因」から発生していることも多いから

・ややこしい問題を「重い荷物」に例えたら、分散したくなる

・「共通の原因」は解決できるものと、解決できないものがある

・ややこしい問題を大量に集めたほうが、「共通の原因」と「一度に解決できる施策」のセットもたくさん思いつくから、実現可能性が高まる

・具体的な方法

ややこしい問題とは

問題=ジレンマとする。

ある問題に対して2つの選択肢が存在し、そのどちらを選んでも何らかの不利益があり、態度を決めかねる状態

ややこしい = ジレンマを解消する方法を見つけるのが難しい、ぐらいの意味で考える。

ややこしい問題を10個集めても、10倍難しくはならない

ふとこれに気づいた。なぜか?それぞれの「ややこしい問題」が似た原因から発生していることも多いからだろう。

ややこしい問題を「重い荷物」に例えたら、分散したくなる

大変なモノは分担しようという発想だ。私も暗にこの考え方を使っているときがある。単なる作業は「荷物の例え」でいけるかもしれない。「問題」に関しては違いそうだ。

共通の原因は「えらい人」に解決してもらう

共通の原因を変えるには、大抵関係者も多かったり、変えるのが大変だったりするからだ。

「えらい人」が「共通の原因」だった場合は?

「人が原因を何に求めるか」を研究する「帰属理論」ってのがあるらしい。

帰属の二つの主要なタイプは、内的帰属と外的帰属である。簡単にいえば、人柄のせいにするのが内的帰属であり、事情のせいにするのが外的帰属である

wikipedaなのでどこまで正しいか分からない。でも、「誰か特定の人に原因がある」以外に「共通の原因」を見いだすことも可能という解釈ぐらいはできるだろう。つまり、上に書いた「共通の原因」は、1パターンではないことがわかる。

「共通の原因」は解決できるものと、解決できないものがある

解決できない場合は、別の「物事の見方」を使って、違う種類の実行できそうな「共通の原因」を見いだす必要がありそうだ。ここは私もサボりがちで、特定の「共通の原因」を見いだしたら、そこで満足してしまうときがある。ある特定個人原因を見いだして、その人を交代させられるならそれもあり。交代や、その人の変容を促せないなら、別の「共通の原因と対策」を見いだす必要がある。

ややこしい問題を大量に集めたほうが、「一度に解決できる施策」もたくさん思いつくから、実現可能性が高まる

ややこしい問題を大量に集めても、(人によっては)心理的負担が減るかもしれない考え方を例え話で書く。あとで具体的な方法を書く。

ややこしい問題が4つ集まっているとする。

これら4つの問題を一度に解決するアイデアも「共通の原因と解決策」のパターンとしてたくさん出せる。仮に4パターンとする。

次に、「ややこしい問題」が20個あるとする。

すると、「ややこしい問題を4つ選ぶ」組み合わせもたくさんある。20個の問題群から4つを選ぶ組み合わせは、4845通りもある。

すごくざっくりな計算をすると、(4845通)×(それぞれに4パターンの原因と解決策を見いだす)=19380通りとなる。

2万通りぐらいあれば、いくつか実行できる「共通の原因と解決策」があるのでは?というイメージだ。「これがダメなら、アレをやってみよう」という可能性は広がる。試行錯誤をたくさんするのがつらい人にはこの解決策はキツいだろう。

具体的な方法

私が一番詳しいのは、TOC(制約条件の理論)だからそれを書く。

「ややこしい問題」の表現方法

「対立解消図」というジレンマの表現方法がある。

これは児童福祉領域の人と話したときに書いた図だ。

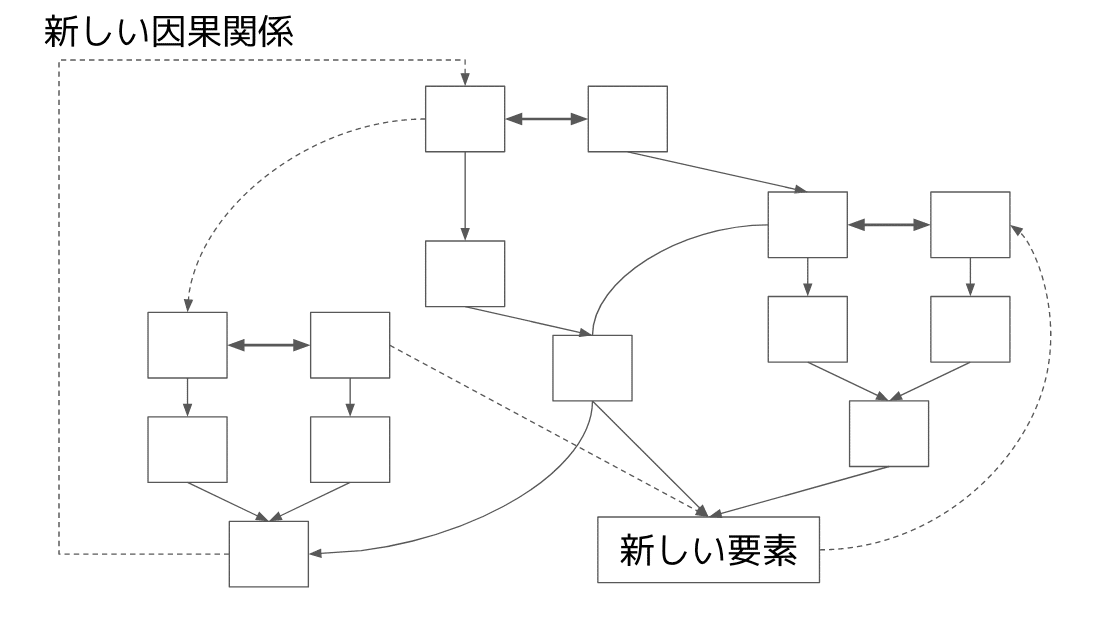

ややこしい問題を大量に集めて、共通の原因を探る方法

これはシステム思考的な話だから、検索するとたくさん解決策がありそうだ。ループ図の記事も以前に書いた。

でもここでは違う話を書く。上で説明した「対立解消図」を複数並べて因果をつなげていくことで、「共通の原因」が見つけるという方法がTOCにはある。「現状問題構造ツリー」で調べて欲しい。

これをつなげると、こうなる。

すると、共通の原因として、対応する部分の候補が出てくる。

「ややこしい問題」のピックアップ方法と、その問題の因果のつなげ方で、何パターンも「共通の原因候補」を見つけることができる。

脳内で寝かせておいたら、いきなり出てくるパターンもある

毎回こんなことやってられない。でも、単に頭の中に20個ぐらいのややこしい問題を寝かせておくと、ある日いきなり「あれ、これとこれ同時にいけるのでは?」みたいなのが思いつくときもある。

私は最近、仕事の関係で鎌倉と北海道下川町間の移動が増えた。移動中に思いつくことが多い。目の前の仕事は進まないけど、これはこれで貴重な時間だと考えている。

今回は以上です!

いいなと思ったら応援しよう!