わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある

まとめ

・かなりの人が「結論をわかりやすく説明したときの論理」と「その結論を試行錯誤して見つけるときの論理」を明確に分けてない気がする

・だから簡単に理解できると、簡単に生み出した答えと勘違いする

・単に結論を理解してほしいときは、わかりやすい説明だけでよい

・相手に今後自分と同じように試行錯誤してほしい時は、わかりやすい説明に加えて、試行錯誤も伝える

※追記:私も今まで分けて考えてなかった。だから気づきとして書いてみた。「かなりの人」かどうかは私の印象でしかないのに決めつけました!すみません!

結論の背景や試行錯誤をどこまで相手に伝えるか、ずっとわからなかった

基本私は余計なことを説明しがちだ。だから仕事中はできるだけ情報を省いて説明する。相手の反応を見る限りそれでちょうどいい感じがする。でも、本音では「省かない方が面白いんだけどなー」とずっと思っている。なぜ省かない方が面白いのかをこれから書いてみたい。

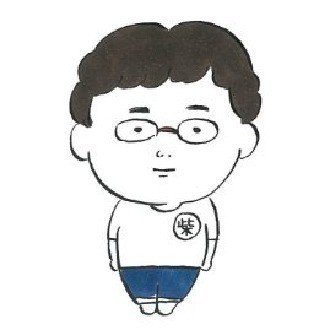

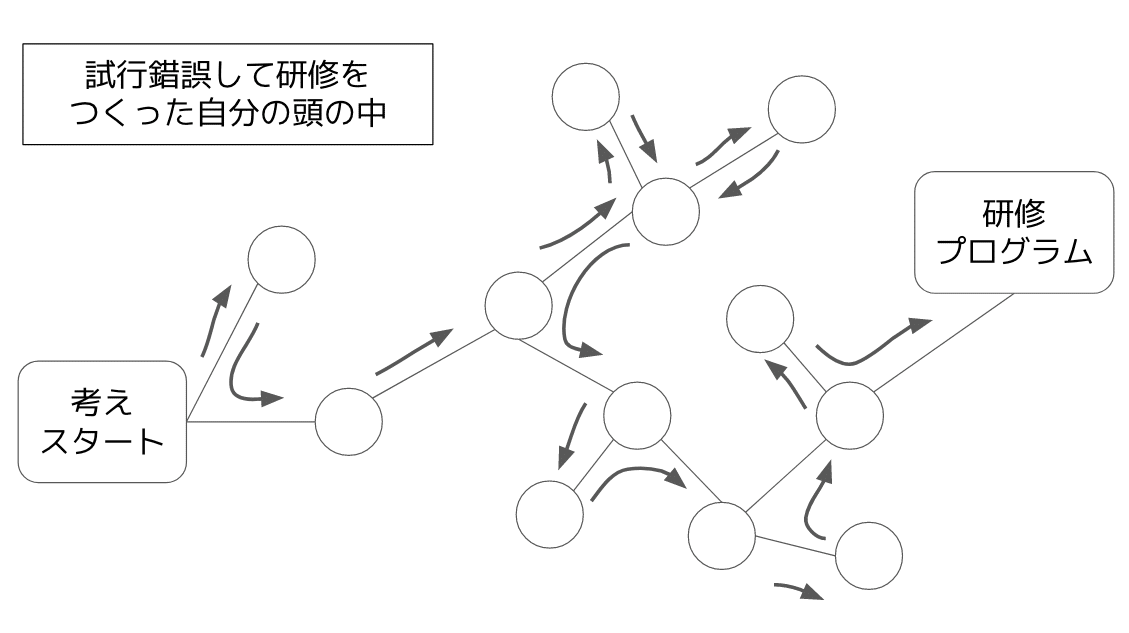

試行錯誤したり、考え中の頭の中はどうなっているか

「技術と創造の設計」を読んでいたら出てきた図を改変して紹介する(この本はかなり面白い!)。試行錯誤中は、こんな感じでいろいろ行ったり来たりして考えて結論に至る。

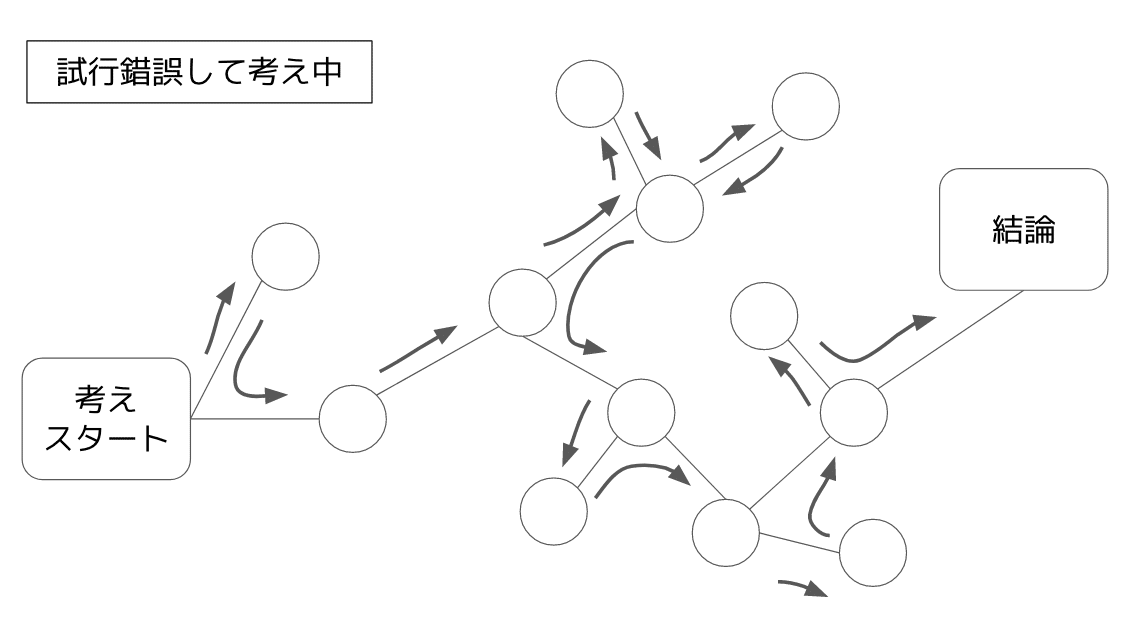

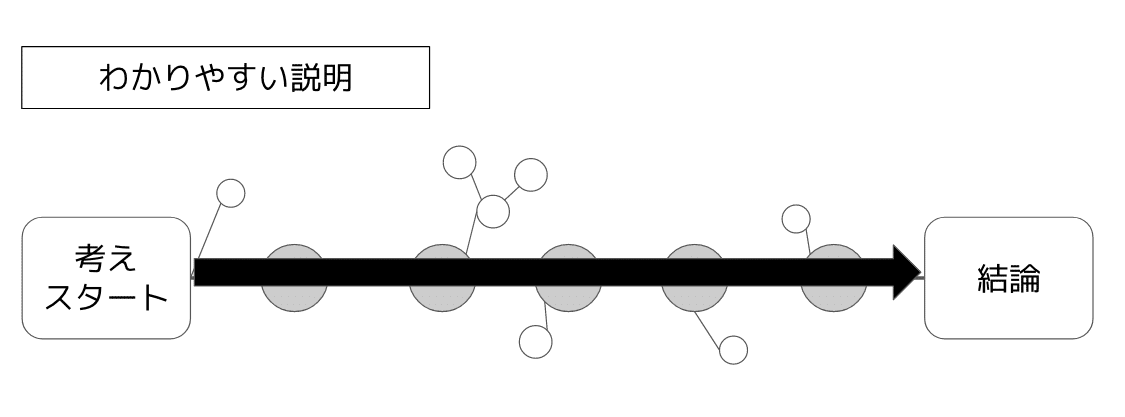

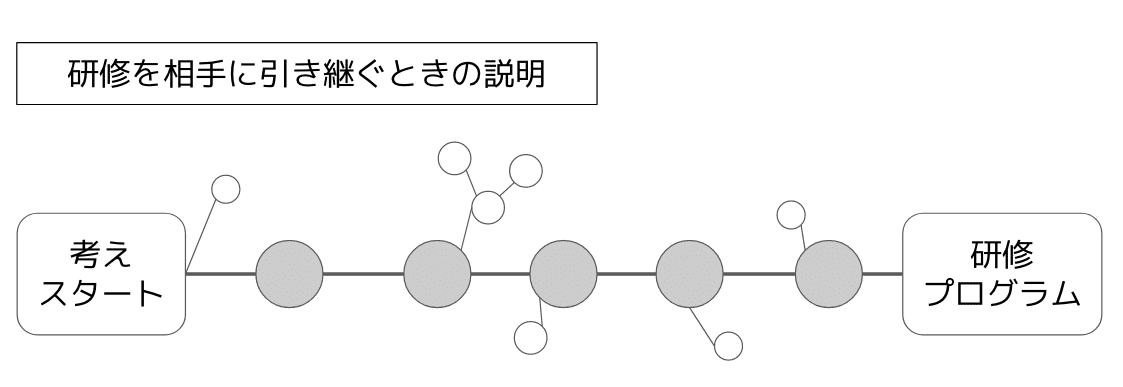

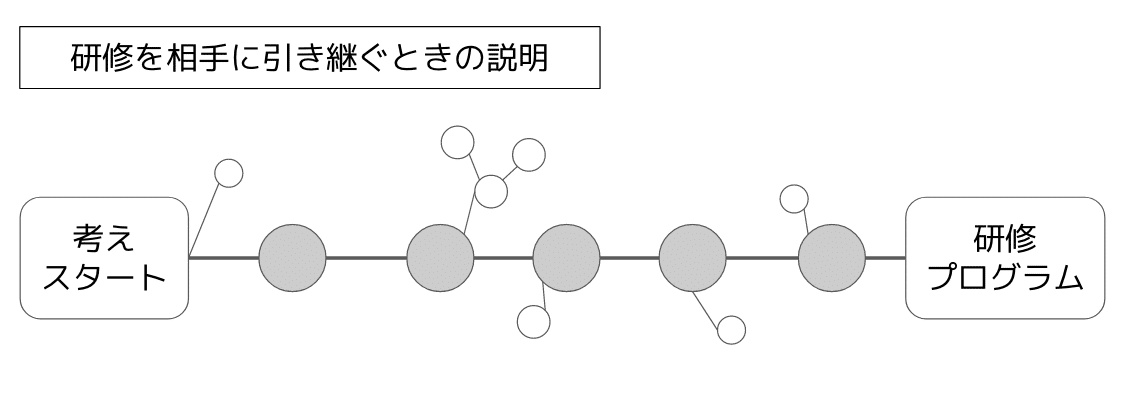

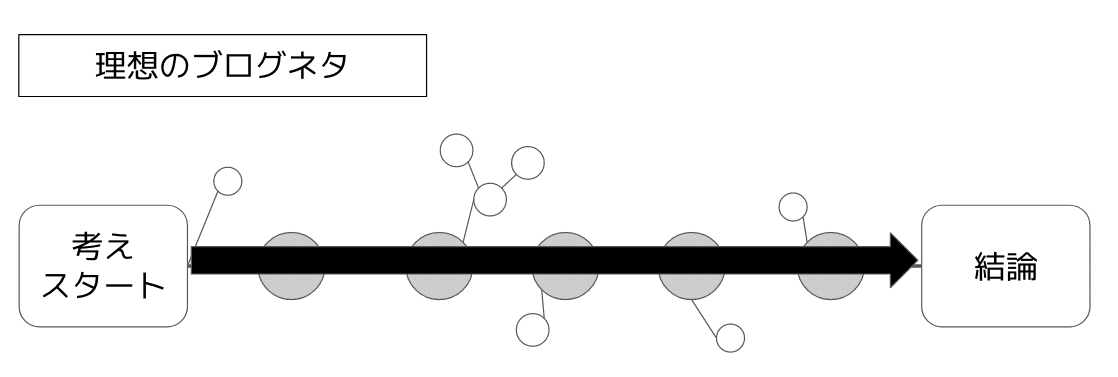

試行錯誤して得た結論をわかりやすく説明するとき、どうするか

まず、スタートから結論までの道筋に注目する。

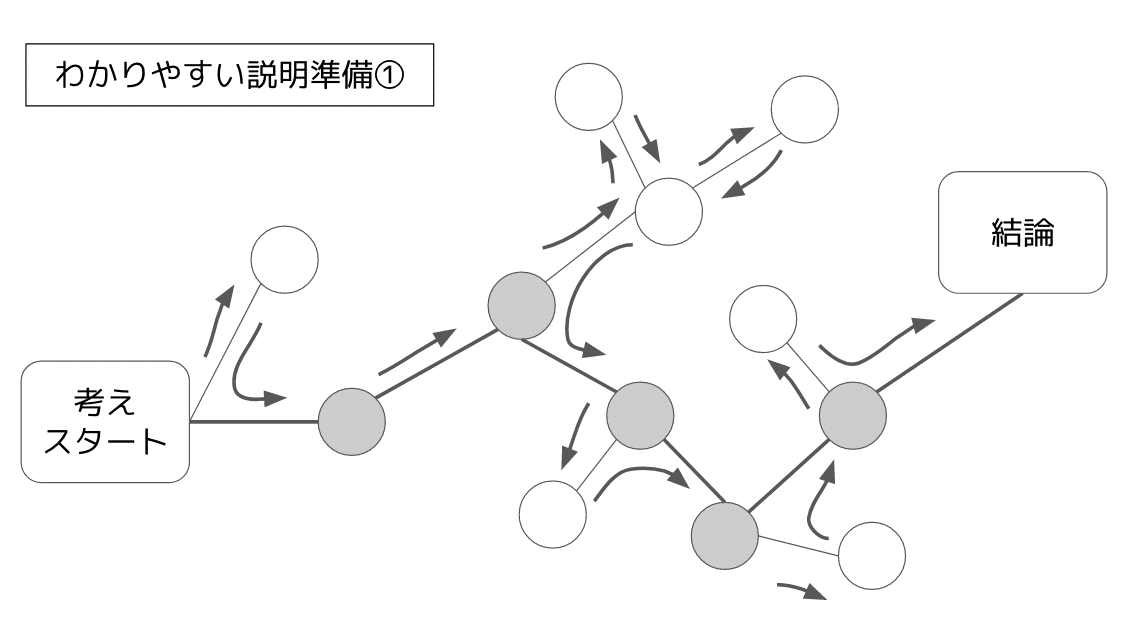

試行錯誤要素や、スタートから結論までに至る要素以外はほぼ省略して、一直線に並べる。

そして、この一直線を説明すれば、結論までの理由もわかりやすい。

結論まで至る道筋をきちんと説明しているから、嘘は言ってない。でも、このやり方に納得いってない自分がいるのだ。

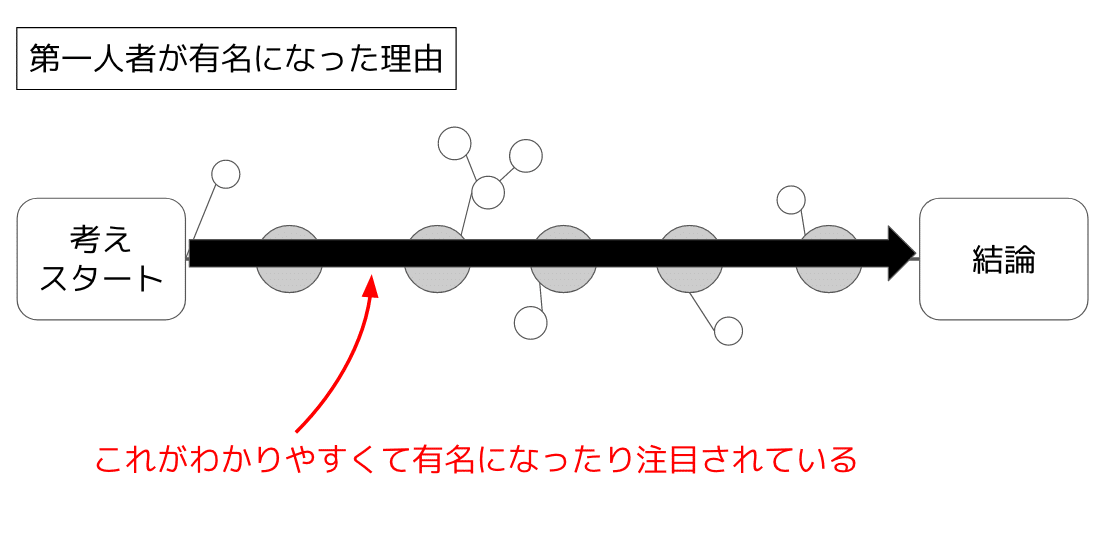

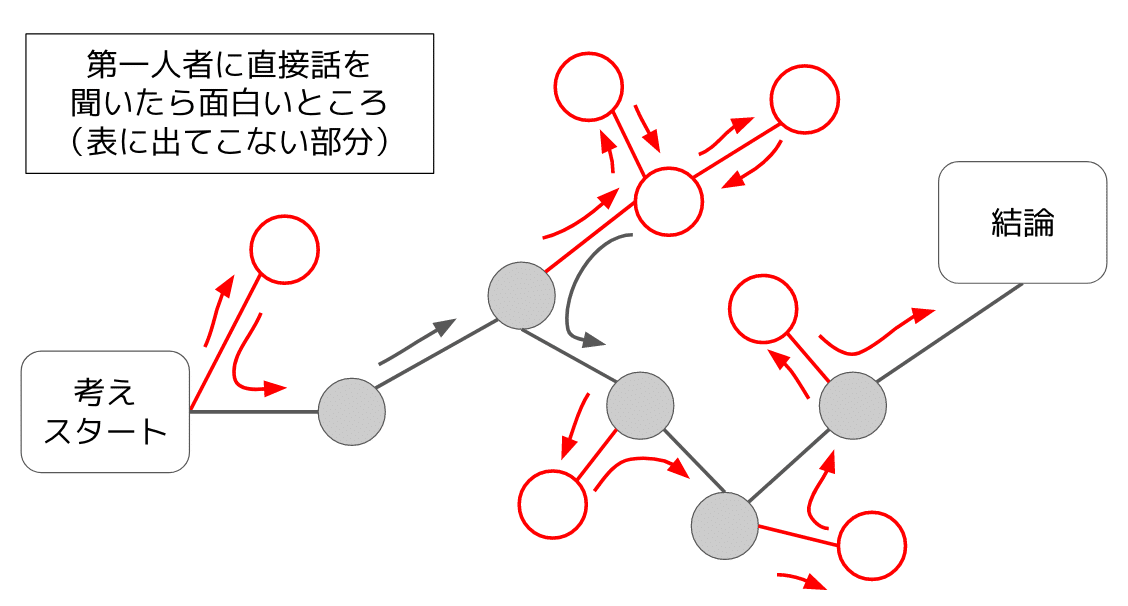

余談:第一人者に直接話を聞くと面白いのはなぜか

いろんな分野の第一人者(創業社長とかも含む)や、試行錯誤している人に直接話を聞くと面白いのはなぜだろう。その人が知られている理由は「わかりやすい説明」で記事になっていたりする。

でも実際に会って話を聞いてみると、試行錯誤の「枝葉」の話が面白かったりする。直接聞いたら教えてくれるけど、大々的に話すようなものじゃないし、多くの人は望んでないので公には出てこない。

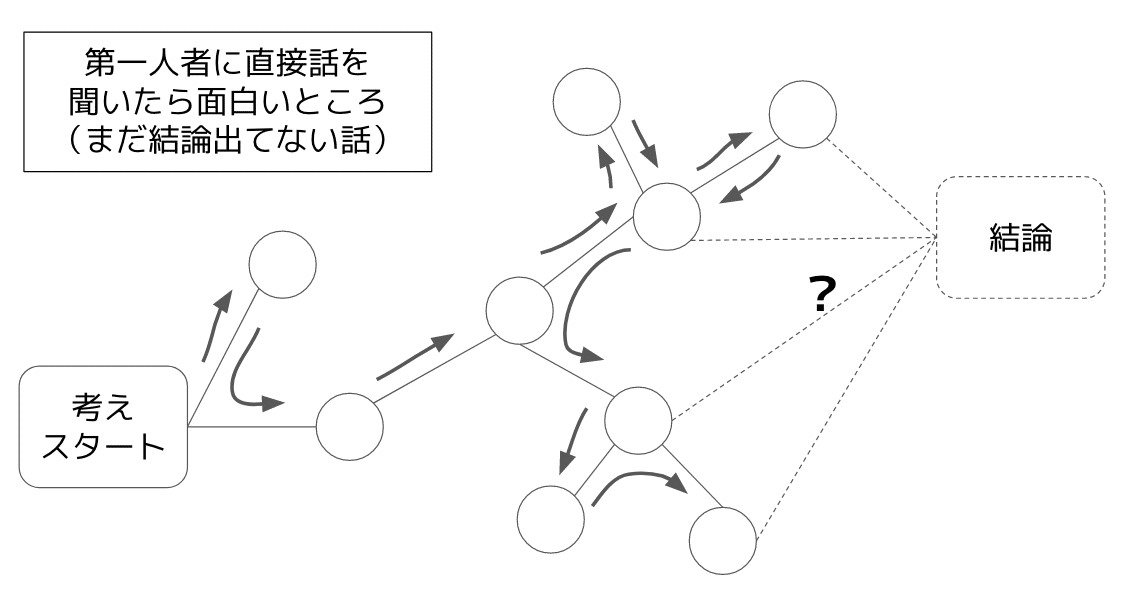

あとはまだ結論に至ってない話も直接聞かないと出てこない。まだ説明方法すらわかってないので。ここも面白い。

で、ここまでが本題を話す前提だ。

今回気づいたこと:わかりやすい説明をすると、相手は「簡単にその結論を導き出した」と誤解する時がある。

まずかなりの人が普段話すときに、

・「結論をわかりやすく説明したときの話の順序」

と

・「その結論を試行錯誤して見つけるまでの順序」

を明確に分けてない気がした。少なくとも私はそうだった。分けてる人はすごい!

「簡単に理解できた」=「その結論を導き出すのも簡単だった」と思いがち

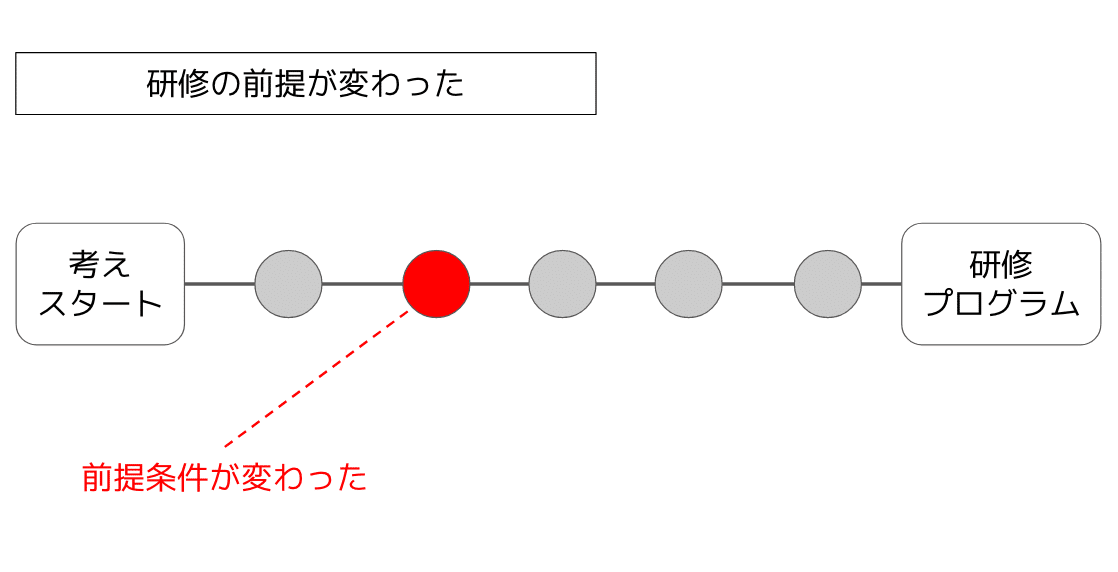

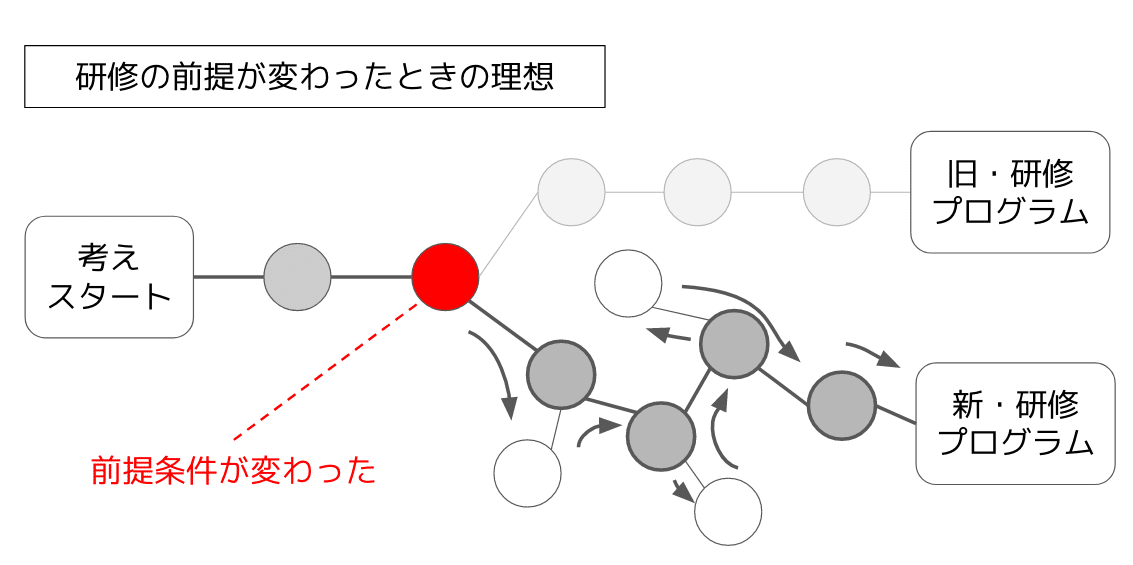

不思議に思っていたことがある。例えば私が研修をつくったとする。そして、誰かに引き継ぐ。すると、状況が変わって研修プログラムを改編する必要があるように私から見えても、そんなに改変されなかったりするのだ。別に本人は怠惰じゃない。なぜこれが起きるのか。それもこの図で説明できそうだ。

最初に研修をつくった時の私の頭の中はこうなっている。

ただ、研修を引き継ぐときは、余計な要素を省いて整理する。

その後、前提条件が何か変わったとする。

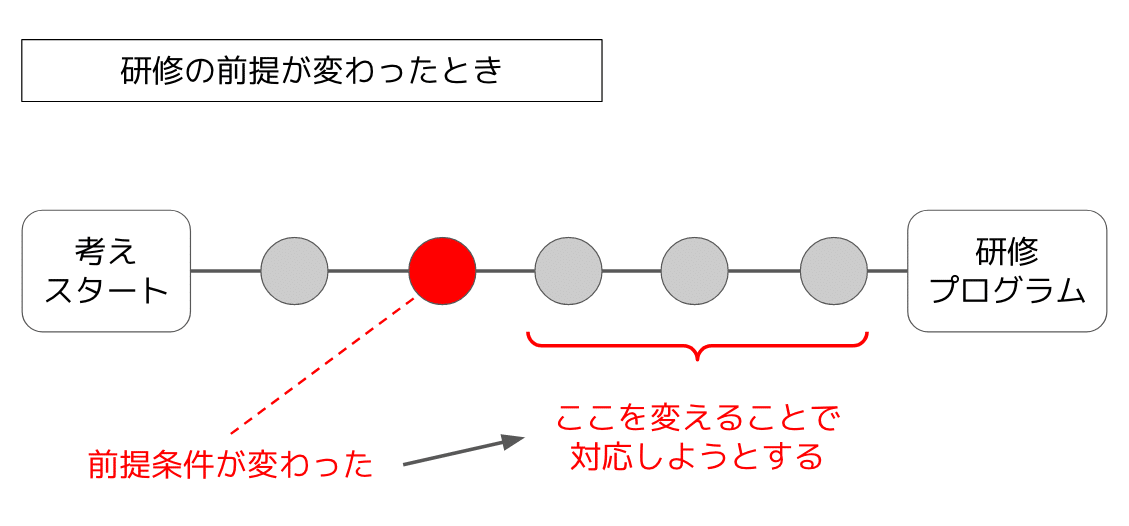

すると、引き継いだ人は、その後の要素を変えることで対応しようとする。

でも実際には違うはずだ。変更点以降で試行錯誤して、新しい研修プログラムができるはずなのだ。

ただ、これをいうと「そこまでやってられない・・・」「そこまで考えてなかった」とか、そういう反応が出たりする。このギャップは何か。つまり引き継ぎ方が間違えていたのだ。

研修引き継ぎ時の説明だけでは、つくりあげるまでの試行錯誤の量は見えてない。だから指摘された側が「そこまでやってられない」という反応をしても当然なのだ。

わかりやすい例をひとつ出す。私が働いている会社では新卒社員の入社式に退職届を読ませる。

なぜか?わかりやすい説明はこれだ。

定年まで働くことを前提とはしない会社において、「どこまでなしとげたらカヤックを卒業するのか」を入社したタイミングで考えることが目的です。

これは嘘ではない。でも実際にはどうやって産み出されたのか。実は毎年入社式シーズンに取材依頼で「面白い入社式やってませんか?」という問合せが来ていた。でも、それに答えられるような入社式が行われておらず困っていたのだ。そしてある日突然「入社式に退職届書かせるのは、インパクトあるな!」と思いついて、そこから理由を後付けで考えることができたので、実現することになった。たぶん6年ぐらいかかっている。

最初の疑問:「結論の背景や試行錯誤をどこまで相手に伝えるか」を考える

単に結論を理解してほしいときは、わかりやすい説明でよい

結論に納得度を持たせる説明でよい。

相手に今後自分と同じように試行錯誤してほしい時は、わかりやすい説明に加えて、試行錯誤も伝える

最初に結論まではわかりやすく伝える。でもそこで終わらせずに、自分が試行錯誤した量も伝える必要がある。

「どうやって考えたんですか?」への回答

この質問に誠実に答えるなら、試行錯誤の様子を答える必要がある。でも試行錯誤の様子はそんなにわかりやすく説明できないし、実際には相手もそこまで望んでなかったりする(考えるプロセスがそんなに面倒だと思ってない)。この場合の回答方法がまだわからない。

今回は以上です!

おまけ1:twitterの反応からメモ

これが面白いのは、

— HiroHamada (@HiroTHamadaJP) March 16, 2022

人間の探索は直線的ではないが、人間の回顧的な説明は直線的なので前者をやったことない人はその労力がわからない。

不確実性が理解できない。https://t.co/lsipuUtc5a

いちばんわかりやすいまとめになっているツイート。

これ、引き継ぎのたびにどんどんノウハウが失われていく、解りやすい過程。

— h segawa (@dec9ue) March 12, 2022

仕事を起こした人の回りで常に起きてること。 https://t.co/N29h4NMtNU

あーそれだ!引き継ぎの話だけでもう1本noteかけるな。書きます。いい視点をありがとうございます!!

抜群に良い記事、必見!

— 吉崎@fwywd(キカガク創業者) (@yoshizaki_91) March 10, 2022

最初は『わかりやすい教材』を作ることに注力していましたが辞めました。

理由は記事にある通り、結論を簡単に導いたと誤解され、受講者の能力が上がらなかったため。

最近は試行錯誤の方向性を示すこと、モチベを保てる環境作りに注力しています。https://t.co/nsOdfdytCh

「試行錯誤の方向性を示す教材×モチベーションを維持する環境」なるほど・・・!

たしかに、タスクのプロセスをそのままレビューで喋ったら長ったらしいので組み立て直すなあ。 https://t.co/c3fi4oRRYo

— noko (@nokonoko_nknk) March 10, 2022

説明時に組み立て直すほうがわかりやすいけど、それで全部の意図が伝わってないという不安というか、諦めというか、そんなものがある気がして、それが今回の記事につながりました。

これは仕事では意図的に使い分けてる。悪い言い方をする事コレでも食っとけ…な相手には結論しか渡さない。 https://t.co/4WiNYd3My3

— 夫tanak (@OttoTanak) March 10, 2022

あーそうか、逆に「ちょっと距離を置きたい相手」の時は、わかりやすい結論だけ渡すという方法もある。そっちは考えてなかった。ありがとうございます。

すっごいわかる気がする

— 中小製造業の社内SE (@U8Fu9) March 11, 2022

受け取る側の人に労力伝えないと軽んじられる

で、アウトプット少ないって言われる

でも試行錯誤話すとウザがられる https://t.co/0MyPvQuSVv

これは面白くて「労力をかけたものがいいものだ」という暗黙の前提が含まれている気がしました。ありがとうございます!

更に強いのは「ペアワークで一緒に試行錯誤する」だと思う "相手に今後自分と同じように試行錯誤してほしい時は、わかりやすい説明に加えて、試行錯誤も伝える" / “わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|…” https://t.co/RyrUiVCkgJ

— てぃーびー (@tbpgr) March 11, 2022

あ!これはいまちょうどそれを仕事でやっていました。そうかなるほどわかった。試行錯誤をする側が得意な人と、わかりやすく説明するのが得意な人がいる。もちろん一人の中でやってもいいんだけど、二人一組でやって、お互いに見せ合うことで、相乗効果がある。追加で教えてもらった「ペア組織開発」これはエンジニア出身のてぃーびーさんならではである感じがした。

いやこれ、中学で数学やれば身に付く話よね、という感想と、「だから数学苦手って人が多いのか」という妙な納得感とが。

— angel (as ㌵㌤の猫) (@angel_p_57) March 11, 2022

※というのも今更だけど https://t.co/SgOmqrln9N

確かに数学詳しい人が同じことをいっていた。「数学と仕事の説明が同じだ」を気づくのは結構難しい・・・。証明問題みたいなものと理解しました。

めちゃめちゃ面白いnoteでした、こんな気持ちよく言語化された思考プロセスはあまり出逢えないです。特に、研修プログラムを引き継いだ後の進め方についてはとても勉強になります。物語のフロントエンドとバックエンドって感じ。 https://t.co/BJWcBdxEns

— Takehiro SCOTT Sato (@InTheBeatsome) March 11, 2022

研修プログラムの進め方の違いの図は「わかりやすい!」と自分も思いつつ、何が「ちょうどいい」のかよくわからないとも思ってます!物語のフロントエンドとバックエンドか!

セミナー資料も同じようなことあるな。ターゲット設定があって決めた流れと言葉に、別の用途で継ぎ接ぎされると違和感がすごい…

— 宮坂なつき💌配配メール💌 (@Miya072_hai2) March 11, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/w3Rn5NFkU4

あー企画書とかも使い回して意味わからないときがある。なるほど。資料作成だけの話にしても色々あるな。

とても面白い記事!

— あつ|図解エンジニア (@atsu_zukai) March 11, 2022

確かに思考プロセスはこんな構造になっているのだけれど、説明の場では一直線に出た結論と誤解されがち。質疑の場面で省略した枝葉の情報をいいバランスで出せる人って優秀だよなぁ〜と思う。 https://t.co/NjCSUeVT7S

そうなんですよね、相手がどれぐらいの枝葉を望んでるかを把握して出すのは結構難しい。。

これ面白い!

— shinden (新田) (@t_shinden) March 11, 2022

右側の説明は聞き手が一番知りたいことを一番簡単に伝えるから響きやすいきがする。

でも、本当に必要な地力の部分は、左側から右側に持っていく力。試行錯誤からの右側の結論を導くまで持っていくスキルな気もする。https://t.co/pHxDmTKfW5

なるほど!左を右に持っていく力のことは考えてなかったです。ありがとうございます!

コンサルティング産業においては、右アプローチで正解に辿り着こうとするコンサルタントに対して左アプローチの重要性を説くコンサルタントは右アプローチでその重要性を説明しなければいけないというジレンマがある産業であります。 https://t.co/YFc03HBe4Y

— Keita Masui (@keita_masui) March 12, 2022

これはわかるというかなるほど!右側で説明しないと左側の理解も進まないというのはなるほどだ!

先行者のプロダクトを他社がパクっても成功しないのにも近いものを感じた

— 久保 恒太 (Kota Kubo) / Ubie CEO (@quvo_ubie) March 12, 2022

結論(プロダクト)の背景の試行錯誤の情報が抜け落ちて半端なものになりがち

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata https://t.co/hdtS9mTciE

そうか、製品の話もそうなのか。でもこれは逆に右側で説明して競争圧力を減らすという方法もある。真似する側か、真似される側かで変わるのかも。

ほとんどの人にとって論理の世界はモヤがかってしか見えないので、論理に依って話を進めるときはひとつひとつを現実世界の出来事で例えながら話さねば手答えを感じられないと思います(地図を渡してから歩かせる)。

— 元変態スネーク@ウマ娘攻略 (@Dragon_no_suke) March 11, 2022

多くの人がみな、理解するために印象の手助けが必要なのだと私は感じます。

「論理の世界」かあ。私も現実世界のたとえ話でざっくり理解した方が「わかった!」という感じにはなる。完全に「操作」という感じでいくなら論理のほうがいい気がしますね。

確かに。

— みずまん (@mizuman_) March 11, 2022

企画時は大量の思考と検証をするけど結論はシンプルになり、枝葉が落ちている。(プログラマーの良いアーキテクチャやコードとかもそう)

あと、○○の方が良くないか?と提案された時に、落とした枝葉な事があるのだけど、何故その道を選ばなかったのかの理由が思い出せないことが多々あるw https://t.co/lCRauNoNyN

そうか、10分で書いた絵に「1万時間と10分かかった絵です」みたいなことにつながるのか。相手へのリスペクト的な話につながる。なるほどー!

想定問答としても試行錯誤を説明したりする。十分な発散後の収束であることを表現するの大事

— かくどん (@kakudoroid) March 11, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/y1mwgIzODP

「ちゃんと考えてるな感」を出す方法で思い出しました。

われわれは部下に、承認申請を提出する前に全体の事柄をよく考え抜くようにと言ってある。そしてこの考え方がどのくらいよくできているかを調べるために、その申請書について審議会の場できわめて具体的な質問をする。その答えに説得力があれば要求どおりに許可する。この方法でやれば、われわれが自分で細かいところまで調べなくても、当人の考えが正しいかどうかを判断することができる。

論文(分野による)もこれで、わかりやすくするのは必須だけど、載せるべき情報(他の選択肢の可能性等)も削ぎ落としちゃうんだよなあ。

— 湯村 翼 Tsubasa Yumura (@yumu19) March 12, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note https://t.co/Zkl5rztyaM

論文もそうなのか・・・!なるほど、実験とかが左で、右が論文か。

https://t.co/SHB5kv4HRh

— 非実在naka aki (@naka_aki_spl) March 12, 2022

Natto Viewだ…

あれは「注目するノードを選んで引き上げると、それに(とりあえず直接)紐づく幾つものノードが釣れる」だったが、考えてみたら「それに直接&間接的つまり芋蔓式に釣れる」も起き得るんだな…

これは左と右の話を動的に捉えてるから面白い話だ。「間接的につながってるノードも芋蔓式につれる」というのは個人的に理解度があがった気がした。ありがとうございます。

新規事業などで0→1を数多くやってきた身としてはスゴく心に響く内容でした。新規事業なのに「前例がない」と社内で懐疑的に追い詰められたときの立ち回りヒントになると考えます。

— 小林 玲王奈 | Reona Kobayashi (@ReonaKobayashi) March 12, 2022

↓スゴく共感できたのでオススメしたい

柴田史郎さんのnote記事 @4bata https://t.co/Y7KdIeLZKH

これは、新規事業で結果が出たら右の説明ができる。でも、試行錯誤中は左の説明しか出来ない、ということだろうか・・・?であればそことひも付けて考えたことはなかったし「とにかく説明しろ」というのは微妙だという話にも使えるのか!

面白い。筆者の方は、経営分野のひとだった。数学基礎論の成果を取り入れたら、もっと面白くなるような気がする。

— TATSUMI, Takeo 辰己 丈夫 (@ttmtko) March 12, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/RiZ3bQRUuU

上にも数学関連のツイートがあった。数学やってる人はもっといろいろ知見があるということなのだな・・・。社内にもいるからどこかで聞いてみよう。

結論が出る途中には、いろんな躓きポイントがあるけど受け取り手はそれが見えないよね。という話(まさにその通り!)

— riddle@mixi (@riddle_tec) March 12, 2022

なので自分の仕事の進め方としては、綺麗な結論を書くブログ記事と、試行錯誤を全て載せた(インターナルな) GitHub issue の2つを用意してる。 https://t.co/P3foPZZRh6

やはり2種類用意している人がいた。私も実は社内資料は2種類ある。履歴だけとっておいて、どこかで使えるかなーと残して3年目になる。

この記事は面白かったです。コンサル経験者だと深く共感します。試行錯誤を途中でスナップショット的に残す、というのもありかもしれないですね。https://t.co/M0nmtL1KRJ

— HY | 複眼の事業家 (@HY_entrepre) March 12, 2022

コンサルの方は、右側を求められるときと左側を求められるときと両方求められるときがあって大変そうだ。しかも依頼側がどっちを期待してるのか曖昧だったりしそう。

めっちゃおもしろい視点の話!

— けいろー🖋VTuber紹介サイト運営 (@K16writer) March 12, 2022

試行錯誤の過程で生まれる「枝葉」の要素の重要性と、その伝え方。わかりやすさ重視でどんどん先鋭化しつつあるネット上の情報との向き合い方と、自身の発信方法についても考えさせられる。https://t.co/FoFZK9EbOW #note

これをネット上の情報発信とひも付けるとは・・・。思いつかなかった。

https://t.co/MSGR8ZTOY2

— よくねてよくたべる (@kanoppi) March 12, 2022

これ普通にライティングしてるひとは毎日考えてることだとおもうので、こうやって試行錯誤が可視化されることは面白いし、それを考えてないよねーと言われると逆にもやもやする。何のジャンルであっても、吐くほど考えて、それでも難しいよ俺には・・・。

これを読み「あ!そもそも私が理解できてなかったことを書いた」という前提をのせてなかったので、一番上に追記した。ありがとうございます!(みんな二つの違いがわかってないことが当然、みたいな書き方になっていたので)

面白い。「優秀な人のマネをする」ときは、出した結論ではなく、思考のトレースこそが自分の成長につながると思ってる。https://t.co/nErmYjuruC

— Shimpei Wakida 🛠 CREエンジニア (@kiwatchi1991) March 12, 2022

ちょっと前に、模倣には「意図の模倣」と「形態の模倣」というものがあり、確かにこれは意図の模倣だ。

面白い!

— すずき@医療機器スタートアップM&Aマニア (@suzuki_ip) March 12, 2022

相手によって変える説明変数を「試行錯誤の説明量」とするのは納得感あった

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/dNqLtGfk65

これはこの人の説明のほうがわかりやすくて、相手によって変える説明変数を「試行錯誤の説明量」とする、ってのはこの人が考えてくれたフレーズだ。私はここまでちゃんと言語化できてなかった。

なるほど。わかりやすい説明は実践知を省略しているってことか。

— しのジャッキー(篠崎裕介) (@shinojackie) March 12, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/6uW5RTxARs

これも「わかりやすい説明は実践知を省略している」というフレーズがわかりやすい。むしろこのブログのまとめになっている。ありがとうございます。

これも「他の人は分かってない」的な傲慢さがある。マインドマップ書いてからプレゼンとかやったことがある人なら必ず知ってることだが…

— Shinji Kono (@shinji_kono) March 12, 2022

あるいは、可能な枝に突っ込みまくる自分みたいな人がいると、ウザがられる的な。https://t.co/x7OSY4VCMa

この方は、私が「他の人はこういうことがわかってない人ばかりだ」と考えていると受け取っていて、そこに傲慢さを感じたということだろう。で、実際に読み直してみると、一番上の「追記」前はそう受け取られるような説明になっていた。見落としてました。ありがとうございます!

本人に伝わるようにツイートした方がいいのか.この方式はよくない.紆余曲折を伝えたいなら日記でも別途公開しておけばよい.

— 八槇博史 Hirofumi Yamaki (@yamaki3634) March 15, 2022

わかりやすい説明をすると「結論を理解する労力」が「その結論を導き出した労力」と誤解されるときがある|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/eNAZZOpdMx

「相手に試行錯誤してほしい」として、その方法として他人の試行錯誤を見せるのがよいことなのか、ここはちゃんと考えていない。確かに何かありそう。どっちかというと、既に試行錯誤している人が、いろんなヒントがほしくて他人の試行錯誤をみたいというニーズがありそうだ、という話として私はこの記事を書いている気がした。

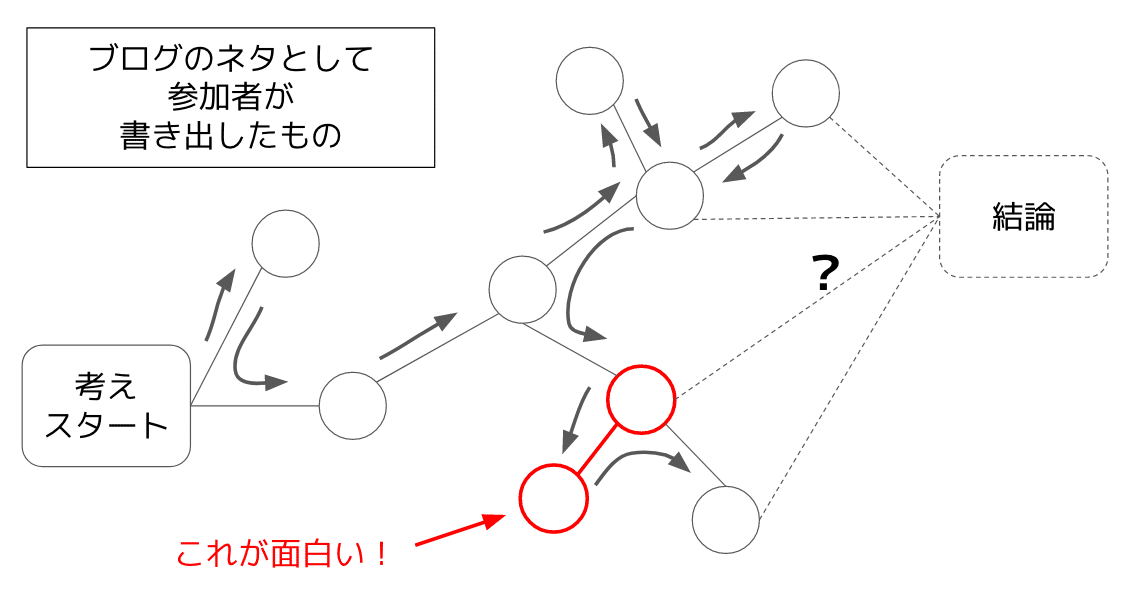

おまけ2:試行錯誤の様子は、わかりにくいからブログにも出てこない

いまこんなワークショップを10人以上とやっている(まだ募集しているので気になる方は以下からぜひ)。

参加者の感想はこんな感じ。

Aさん:めちゃくちゃ動機づけされる。普段書いている間はずっと「こんなの誰のためにもならないだろ・・」と思いながら書いている。今回は柴田さんに「これはめっちゃいい話ですね」と言われて、「そうか、これはいい話なのか」と勇気づけられました。

Bさん:とりあえずメモできる、反応してもらえるのでやる気が湧く、続く

Cさん:書き散らした内容に、柴田さんが「面白い」と言ってくれてうれしい。一人だと続かないけど、面白いと言ってもらえるなら続けられそう。

ここでワークショップの参加者が(自信なさげに?)出してきた「ブログのネタ」は仕事における試行錯誤の枝葉だったりする。

でもこれが本当に面白い。「掘り下げるといいブログになると思う!」と私が反応したりしているだけだ。ワークショップでもなんでもない。でもたぶん一般的には、以下のようなわかりやすい説明がいいブログだと思われてるのかもしれない。

個人的には試行錯誤の枝葉のほうが参考になるので、どんどん推奨してきたい。

いいなと思ったら応援しよう!