銀河フェニックス物語 【恋愛編】 第七話 彼氏とわたしと非日常 (まとめ読み版)

銀河フェニックス物語 総目次

<恋愛編マガジン>

<恋愛編>第六話 父の出張 まとめ読み版①

推しが卒業した世界。

宇宙船レースの最高峰S1の新たなシーズンが始まった。

『無敗の貴公子』ことエース・ギリアムは、無敗を守ったまま引退してしまった。最終戦では『銀河一の操縦士』のレイターと激戦を繰り広げた。

あれはもはやスポーツではなかった。勝負がついてしまうのが苦しいほどの興奮。あんなすごいレースはもう見られない。

エースロスだ。S1への興味が半減してしまっている。でも、わたしは宇宙船メーカーの営業職だ。レースを利用した販促計画や女性ファンの動向を考えるためにもレースを観ておく必要がある。

推しが全てだったわたしだけれど、なぜか、自分の趣味とは全く異なるレイターとつきあっている。

エース程かっこよくもないし、エースのような紳士でもない。推しと比べるのは推しに申し訳ない。

「エースのいねぇレース、ってのは久々で面白れぇな」

わたしが推しロスだとわかっていて、神経を逆なでするようなことを平気で言う。

「全然っ、面白くないわよ」

「レース賭博も盛り上がってるんだぜ」

「違法なことはしない、って約束でしょ」

「けけけけ」

彼氏との会話って、普通はもう少し甘い雰囲気なんじゃないだろうか。

レイターが所有するフェニックス号には最新の映像機器がそろっていて、レース観戦にはもってこいの環境だ。散らかったレイターの部屋が臨場感たっぷりの宇宙空間に変化する。付き合う前から、というか出会ってすぐの頃から、ここでS1を見るのは習慣になっていた。

『無敗の貴公子』一強時代の終焉でS1は戦国時代を迎えた、と解説は熱が入っている。

と言っても、レース結果は下馬評通りだった。

これまでずっとエースの影で二位に甘んじてきたギーラル社のオクダが初めて一位でゴールを切った。

レイターと一緒にオクダにトロフィーが手渡されるところを見ていた。

エースと一緒にデビューし『無冠の飛行士』と揶揄され続けてきた彼の初優勝だ。高精度のカメラが彼の涙を大写しにした。

「よし、よくやった」

レイターがガッツポーズで喜んでいる。感動シーンではあるけれど、彼がオクダにいれこんでいる話は聞いたことがない。

「どうして喜んでるの?」

「あん? あいつ、よくがんばっただろ。最後のカーブをよく持ちこたえた。俺の予想通りだ」

ピンときた。

「オクダにいくら賭けたわけ」

「ん? 10億」

「はっ?」

この人がお金にがめつくて、金銭感覚がおかしいことは知っているけれど、言葉を失う。

「オッズが1.2って低さだけど、2億儲かりゃ悪くねぇだろ。言っとくけど違法じゃねぇよ、地方政府がやってる公営だぜ」

宇宙船お宅のレース予想は預言者のように当たる。

「いっそのこと賭博のプロで食べていけば」

「そう甘くねぇんだよ、今回は特別さ。絶対いけるって踏んだんだ。エースがいなくなってオクダが集中してるし、船もいい。『兄弟ウォール』がねぇからリスクが格段に少なかったからな。俺だってギャンブルはしたくねぇんだよ」

「どこからどう見たってギャンブルでしょうが」

わたしは彼氏のことが全く理解できない。

準優勝は、べヘム社『兄弟ウォール』の兄アルファール。

『兄弟ウォール』は兄弟二人でどちらかが反則してでも勝ちを取りに来るS1界の悪役レーサーだ。わたしは好きじゃないけれど熱狂的ファンも多い。

弟のベータールは昨シーズンにレイターに船をぶつけた危険走行のペナルティーを受け半年間の出場停止中。今回、アルファールは危険飛行を一切しないで表彰台に上った。

「妨害工作しなくても、ちゃんと普通に強いのに。どうしてこの人たち反則するんだろう? 人気のためなのかな?」

「末の弟に負けたくねぇのさ」

「末の弟?」

「あいつら三兄弟で、末っ子のガンマールは飛ばし屋だったんだ。兄貴たちより断然速いぜ」

「末っ子と対戦したことあるの?」

「ああ、技の切れもセンスも抜群でさ。手強かった」

銀河一の操縦士がほめるなんてよっぽどだ。凄腕に違いないけれど聞いたことがない。

「その弟はどうしてるの?」

「事故で死んだ。小惑星に突っ込んだんだ」

「え?」

「仕方ねぇのさ。飛ばし屋ってのは競技じゃ得られねぇものを求めてんだから」

「仕方ない、なんて言わないで」

安全装置を切って飛行するから事故も多い。レイターはそんな飛ばし屋の一人だ。

「心配すんなよ。俺は『銀河一の操縦士』で不死身なんだぜ」

と彼は笑ったけれど、わたしは笑えなかった。

そして、うちのクロノスは三位だった。

エースの後を継いで第一レーサーになったマッキントッシュが、何とか表彰台を死守した。

「がんばったけどね。どうしたってエースと比較されちゃうわよね」

わたしの推しはいつも表彰台の一番高いところに立っていた。

エースロスは大きい。新たな推しを見つければ、もっとレースを楽しめるのだろうけれど。

*

一か月後のS1で大番狂わせが起きた。

シーズン第二戦。

ワークスであるうちもギーラルも『兄弟ウォール』もトップに立てなかった。プライベーターのチーム・スチュワートが初優勝したのだ。解説者が名付けた通りS1戦国時代がスタートした。

スチュワートの『万年六位』というジンクスを覆したのは、なんと、新人レーサーの『白魔』だった。

かつて、レイターにバトルで負けた飛ばし屋がS1に参戦し、真っ白な愛機で一着でゴールした。レース中、第一レーサーのコルバが新人をうまくサポートしていた。

「オレをなめるなよ!」

透き通るような白い髪に白い肌。前髪の赤いメッシュが燃えるように鮮やかだ。純白のレーシングスーツを着た白魔は表彰台でカメラに向かって叫び回り、表彰台の一番高いところで狂ったようにシャンパンボトルを振り回していた。

情報ネットが一気に騒がしくなっている。白魔の白いビジュアルはインパクトがある。エースロスで沈んでいた女性ファンが息を吹き返した。

「どうだい、ティリーさん。エースの後は白魔を推したらいいんじゃね?」

笑顔で手を叩いているレイターをチラリと横目で見る。

「貴公子への愛はあんな下品な白魔ごときじゃ揺らがないわ!」

「イライラするなよ。お肌に悪いぜ」

怒りがわかずにいられない。エースと白魔が同列に扱われるのは許せない。それだけじゃない。

プライベーターである白魔が操縦したのはギーラルの新型船で、ギーラルのオクダは準優勝だった。つまり、ワンツーをライバル会社に持っていかれてしまったのだ。

うちのマッキントッシュは四位だった。クロノスが表彰台に上らなかったのはいつ以来だろうか。少なくともわたしがS1ファンになってからは一度もない。

「レイターは悔しくないの?」

「あん? 俺が推してるスチュワートが優勝したんだからうれしいぜ」

「だって、あの白魔よ。レイターなら絶対勝てるじゃない」

彼氏が成し遂げていないS1優勝を白魔がしたことが、腹立たしさに輪をかける。

「そもそも、スチュワートに白魔を勧めたのは俺だから」

初めて聞く話だった。

「何てことをしてくれたの。そのせいで、うちが表彰台から落っこちちゃったじゃないのよ」

スチュワートさんは慣れた様子で報道陣のマイクに囲まれている。

「私の道楽にお付き合いありがとう。戦国時代に感謝するよ」

急成長したベンチャー企業の社長で大富豪の彼は、弊社の大口顧客で、一度だけ仕事でお会いしたことがある。人当たりは柔らかいけれど、生き馬の目を抜く世界で勝ち抜いてきた人だ。迫力というか雰囲気に飲まれて、うまく営業できなかったことを思い出す。レイターはスチュワートさんと昔からの知り合いで、あの時もレイターに助けられた。

昨シーズンのS1でスチュワートさんはレイターをチームに引っ張り、準優勝した。そして、今回優勝。とにかくやり手だ。

「レイターはS1で優勝したくないの? 『銀河一の操縦士』として歴史に刻まれる結果というか、そういう形のあるものを残したいとか思わないの?」

「う~ん、強い奴とバトルはしてぇけど、今のS1じゃ俺より速い奴いねぇしな」

昨シーズン、レイターと付き合っていなかった。エースとレイターが戦った時は、社長である推しを応援した。彼女となった今なら大手を振ってレイターを応援できる。

「クロノスの船でもう一度S1に出てよ。そうすれば、わたしたちウインウインだわ」

「そうだよな、俺もクロノスに乗ろうと思ったんだぜ」

「じゃあ、S1復帰しようよ」

期待が一気に高まる。

「けど、残念なことに交渉が決裂したからしょうがねぇんだ」

レイターはニヤリと笑った。

「あれは、茶番でしょ」

前回のレースの後、レイターとクロノスの間で移籍話が持ち上がり、この人はうちの会社に五千億リルの契約金をふっかけたのだ。最大手の弊社が払えなければ誰も払えない。S1には乗らないという明白なメッセージだった。あの交渉の裏でレイターはかなり儲けたらしいけれど、大人の事情過ぎてよくわからない。

「S1界にとって、宝の持ち腐れよ」

「うれしいことを言ってくれるねぇ、じゃ、飛ばしに行こうぜ」

頭をポンポンと軽くなでられた。

「はぁ、しょうがないわね。つきあってあげる」

エースロスを彼氏で埋めたがっている自分に、不純な感じがしないでもない。けど、レイターにS1に乗ってもらいたい理由はそれだけじゃない。

*

風に乗ってまっすぐに飛び続ける紙飛行機。普段のレイターの操縦にはそんなイメージがある。スピードメーターを見れば相当な速度だとわかるのだけれど、滑らかな飛行からはGを感じることがない。小惑星帯に到着した。

アステロイドは飛ばし屋のバトル会場に使われている.。レイターは奥へと船を進めた。小惑星の間隔が狭まり入り組んでいる。ほかの船が立ち入らないような難所だ。

「行くぜ」

紙飛行機は突如ジェットコースターへと変化する。次々と迫る小惑星を上下左右、三次元のすべてを使ってよけていく。重力に振り回され、恐怖に全身が興奮する。ひりつく感覚が、幸福感と直結する。操縦席のレイターをちらりと見る。心臓の音が耳の奥に聞こえる。気づくと小惑星帯を抜けていた。

「ああ、怖かった」

肩に入っていた力が一気に抜ける。爽快だ。わたしは三半規管が強いらしい。

同じルートでタイムアタックを繰り返す。

全然ダメな日もある。

「くっそぉ、折角エンジンいじったのに伸びやしねぇ、もっと出力攻めなきゃだめかよ」

フェニックス号に戻ってセッティングをし直す。操縦している時の横顔と同じくらい工具をいじるレイターを見るのも好きだ。ひたすらに追い求めるその姿は努力や訓練というより修行という言葉がしっくりくる。

これ以上速いタイムは無理じゃないかと思うのに、少しずつラップは更新されていた。けれど、レイターはため息をついた。

「難しいな」

わたしは知っている。彼が求めているのが単なるスピードではないことを。

「もう一度、白魔と対戦してみたら『あの感覚』をつかめるんじゃないの?」

「う〜ん」

腕組みをして唸った。即断即決が信条のような彼には珍しいことだ。

『あの感覚』

アステロイドで飛ばし屋の白魔と対戦した時、それは突然訪れた。

助手席に座っていたわたしも感じた。白く輝く世界と全知全能感。時が止まったような境地。

「最新鋭のうちのS1機なら、思わぬ経験ができるかもよ」

レイターが『あの感覚』を得て、クロノスが優勝すれば一石二鳥だ。

「そう簡単な話じゃねぇんだよ。スチュワートに頼んで、白魔と何度か本チャンのコースで対戦してんだけど、『あの感覚』に入らなくても、簡単に俺が勝っちまうんだ」

「そんなことしてたんだ」

「ま、S1じゃ、エースと対戦してもダメだったからな」

レイターはエースとS1史上に残る接戦を繰り広げた。それでも『あの感覚』にはたどり着けなかった。

レイターをS1に乗せたい、というわたしの希望は簡単にはかなわない。

「『あの感覚』ってこれまでに何回感じたの?」

「ティリーさんが乗ってた時いれて、三回だな」

「いつも助手席に人を乗せてるの?」

「うんにゃ、一回目は戦闘機だった。ハゲタカ大尉とやりあった時だ」

その名前に身体が反応した。ハゲタカ大尉の息子がレイターに復讐しようとした現場にわたしは居合わせたのだ。

「二回目は……」

と言ってレイターは一瞬躊躇した。

「フローラが一緒だった」

軽く息を吸い込んだ。レイターは人を乗せて飛ばすことが好きなのだ。『あの感覚』を共有したのはわたしだけじゃない。わかっていたことなのに胸がざわつく。彼は亡くなった彼女のことを忘れていない、というか今も愛している。わたしはそれを許容している。とはいえ彼女の話題を続けたくはない。

「『あの感覚』に入った人って、レイターの他にはいないの?」

「いるぜ」

「え、誰? エース?」

「違う」

むっとした顔で否定された。

「あいつはあくまでS1の申し子だ」

「じゃあ誰なのよ」

「俺の師匠」

前に聞いたことがある。師匠が亡くなったから自分が『銀河一の操縦士』なんだ、と自慢げに語っていた。

「レイターの師匠って誰なの?」

「バラドレック・カーペンター、って昔のS1レーサーさ。知ってるかい?」

「聞いたことないわね」

答えられないのが悔しい。

「ガビ・マルティンと戦ってたんだ」

「マルティンって昔の『常勝の獅子』?」

「さすがS1ファン、よく知ってるじゃん」

『常勝の獅子』はわたしが生まれる前に活躍したS1レーサーだ。最多優勝保持者だった彼の記録を二十年ぶりに『無敗の貴公子』のエースが更新した。あの時は興奮した。

「そうだ、師匠とマルティンの対戦動画でも見るか」

「見たい!」

レイターの師匠ってどんな飛ばしをするのだろう。

フェニックス号の4D映像システムは最強だ。レイターの散らかった部屋が見る間にレース場へと変わる。

二十五年前のS1決勝戦だった。今も使われているテッグレスのレース場。コースは今と変わっていない。

レイターも生まれていない頃の動画なのに、古さを感じさせない。

「俺はガキんころから、このレース何千回と見てる」

何千回、って、一瞬冗談かと思ったけど多分誇張でもなく本当だ。この人の船やレースに対する執着心は尋常じゃない。

「師匠は『超速』って呼ばれてたんだ」

レイターの師匠のバラドレック・カーペンターのプロフィール動画が流れた。結構イケメンだ。

「女性ファンがついていそうね」

「そうか? ファンサービスも何もしねぇから、受けはよくなかったんじゃねぇの」

ポールポジションを『常勝の獅子』マルティンがとっていた。決勝に臨むカーペンターは随分と後方からのスタートだった。

「予選は失敗したんだ。カーペンターは気分屋でさ、精神面でもろいところがある。でも、こっからすごいぜ」

レース機が一斉にスタートした。

レイターが手を加えたというこの動画は、カーペンターの機体が中心に編集されていた。

「す、すごいかも」

まるで、レイターのような操縦だ。次から次へと前にいる船を抜き去っていく。

気がつくと二位に浮上していた。

「『超速』カーペンターが本領発揮です。さあ、トップを行くマルティン、『常勝の獅子』は逃げ切れるか」

「次の第三コーナー、よく見てな」

レイターの目が真剣だ。師匠の『超速』がカーブで追い越しをかける。

危ないほど接近して、そして、一瞬船がゆがんだように見え、気がつくと先頭を飛ばしていた。

「な、何、今の?」

「反回転を逆サイドにかけながらすり抜けたんだ。どうしてあんな操縦ができるんだ、あいつは。ここじゃ勝負賭けねぇだろ。何度見てもすげぇ」

レイターが感嘆の声でつぶやいた。操縦のテクニックの詳しいところはよくわからないけれど、相当に難しいことは素人のわたしにもわかる。

「レイターは、できないの?」

「できるさ」

不機嫌そうな声が返ってきた。

「でもな、この映像を見ないで、ぶっつけ本番であの場であの瞬間にこの飛ばしができたか、っていうと多分、無理だ」

「へぇ」

めずらしい。レイターが操縦に関して「無理」と口にするのは。

そのまま『超速』カーペンターが『常勝の獅子』を抑えて優勝した。

わたしは素朴な疑問が浮かんだ。

「師匠とレイターはどっちが速いの?」

彼が下唇を噛んだ。

「カーペンターに勝ちてぇ。けど、俺はあいつほど天才的でもねぇ」

その答えにびっくりした。レイターは自分が操縦の天才であることを普段から鼻にかけているような人だ。

「天才より天才なの?」

「師匠は超天才なんだよ。本人に聞いてもどうして、ああやって飛んだのかわかってねぇんだから。直感、っていうか『あの感覚』の中で飛んでやがるんだ」

確かに師匠の飛ばしは『あの感覚』っぽかった。

レイターが『あの感覚』にこだわる理由はよくわかる。船と一体化して操ることは『銀河一の操縦士』にふさわしい。師匠を超えたいという思いが伝わってくる。

「師匠には、いつから操縦を教えてもらってたの?」

「九つだったな」

「前から気になっていたんだけど、どうして九歳から操縦できたの? 無免許なんでしょ」

「あんたの推しは、三歳から乗ってるだろが」

「それはそうだけど」

エースは子ども時代からチャイルドレースに出ていた。

けど、レイターがそういうレースに参加していたという話は聞いたことがない。今、レイターはわたしの問いに答えるのをそらした。この話に踏み込んでほしくなさそうだ。

「それにしても不思議ね。『常勝』マルティンは有名だけど、師匠のカーペンターさんの名前は聞いたことがないわ。こんなにすごい腕前なのに」

「あいつは、あんまり勝てねぇレーサーだったんだ」

「そうなの?」

「例えばエースは、前半戦で負けていても、ひっくり返すタイミングを必ず狙っている。エースはレースに勝つことが好きだからだ」

「そりゃそうでしょ。レーサーなんだから」

「カーペンターは違う。勝ち負けより、誰よりも速く飛びたいだけなんだ」

「それが勝つ、ってことなんじゃないの?」

「目の前の勝負じゃねぇんだ。誰よりも、過去の自分よりも速く飛びたい、ってことだけ考えてる。『超速』のあいつは、調子がいいとタイムレコードを更新するスピードでかっ飛ばす。けど、ちょっとでも自分の調子が狂うとやる気が無くなって、すぐに負けちまうのさ」

「記録に残らないから、速いのに有名じゃないわけね」

純粋な速さの追求。レイターがS1優勝にこだわらないのは師匠の影響かもしれない。

「それだけじゃねぇ。カーペンターはS1から永久追放されたんだ。だからS1関係者はあんまり積極的に取り上げたがらねぇ」

「永久追放?」

「S1の期間中に飲酒操縦で人身事故を起こしたんだ。そのまま交通刑務所行きさ」

「それで、レイターは飲酒操縦しないのね。ほかの悪いことは平気なのに」

「うるせぇ。師匠の遺言なんだ」

「刑務所から出てきて、レイターの師匠になったということ?」

「人生にはいろいろあるのさ。とにかくあいつは俺の恩人なんだ。さ、夕飯作るぜ。きょうは、あんたの星の郷土料理だ」

会話を切るようにしてレイターが立ちあがった。まただ、尊敬している師匠との話を深くは聞かせたくないようだ。

*

レイターと並んで調理台に立つ。ママからもらったアンタレス料理のレシピを見ながら二人で作業を進める。味付けはレイターに任せる。

はっきり言ってわたしは料理は得意ではない。けど、簡単な調理は彼に教えてもらったから、わたしだってできる。アンタレス産のお芋に火を通す。懐かしい香りが立ち昇ってきた。フライパンの上で転がしながら、チラリとレイターの横顔を見る。

「あん? どうした?」

「弱火で大丈夫かしら」

「いいんじゃね。じっくりゆっくり頼むぜ」

コンロの火を見ながら考える。

交通刑務所に入っていたという元S1レーサーの師匠。

レイターの過去はわたしが知らないことがたくさんある。将軍家とつながりが深いし、特命諜報部員というのも驚きだし。

彼女なんだから教えてほしい、という気持ちと、レイターが話したいと思うまで待っていよう、という気持ちの間で揺れ動く。

みんな、彼氏の過去って、どのくらい知っているものなのだろう。前の彼氏のアンドレには、そんな不安を抱いたこともなかった。同じアンタレス人だし、同級生で、価値観も近かった。

**

『あの感覚』への到達は、俺の想像以上に困難だ。

「難しいな」

思わず弱音を吐いた俺に、ティリーさんが無邪気に提案する。

「もう一度、白魔と対戦してみたら『あの感覚』をつかめるんじゃないの?」

同じことは俺も考えた。スチュワートに白魔を薦めてS1に乗せた。アフターケアと称して、何度も練習相手になった。コースでも飛んだし、小惑星帯でも対戦したが『あの感覚』は訪れなかった。

初めて白魔と対戦した時、どうして『あの感覚』に入れたのか、いくら分析しても見えてこねぇ。

かと言って、手ごたえが全くない訳じゃねぇ。S1でプロのレーサーたちと戦った経験は俺の身体に記憶として刻まれた。タイムは少しずつ伸びてる。

彼女を乗せて小惑星帯を飛ばす。

ティリーさんが『あの感覚』への触媒なんじゃねぇかと考えたこともあった。だが、そんな単純に答えがでる話じゃなかった。

『あの感覚』がもたらす、多幸感、恍惚感、全能感には及ばねぇが、ティリーさんと一緒に飛ばしていると安定した心地よさに包まれる。

ずっと求めて、手に入らなかったものを、俺は今、手にしている。

俺の夢だった。

俺の船でフローラと一緒に銀河中を飛び回ることが……

毎日毎日、フローラと他愛のない話をした。

「俺はさ『銀河一の操縦士』になるのが夢だけど、あんたは将来何になりたいんだよ?」

「レイターのお嫁さん」

「それでいいならすぐに叶うぞ。けど、ほかにやりてぇ仕事とかねぇのか?」

「お花屋さんかな」

「わかった。じゃあ、俺の船で宇宙中旅しながら花売って暮らすってのはどうだ」

「楽しみだわ」

そう言ってフローラは笑った。大きな夢ってわけじゃねぇ、手に届く未来だと思ってた。他愛のない日常、って奴はずっと続いていくもんだって疑ってなかった。

*

アステロイドの飛ばしから戻り、師匠のレース映像をティリーさんと見る。何度見てもカーペンターはすごい。その桁外れな操縦の感性をティリーさんと共有できるのがうれしい。

「師匠とレイターはどっちが速いの?」

その答えを俺も知りたい。今の俺なら師匠に勝てるのか。いや、『あの感覚』を操れない俺があいつに勝てるわけがねぇ。

「刑務所から出てきて、レイターの師匠になったということ?」

カーペンターと俺の関係をティリーさんが聞きたがってる。けど、あの頃のことを今は触れられたくねぇ。過去から人は逃げられねぇんだ、ってことを思い知る。いや、別に逃げてるわけじゃねぇけどな。うまく説明できる気がしねぇ。嫌われたくねぇって感情が俺に残ってたことに驚く。

フェニックス号にはティリーさんの調理用エプロンが置いてある。一人じゃ任せられねぇが、一緒に飯を作る。

火のコンロの扱いにも慣れてきた。芋を炒めるティリーさんが、俺に顔を向ける。

「あん? どうした?」

「こんなに弱火で大丈夫かしら」

「いいんじゃね。じっくりゆっくり頼むぜ」

コンロの火をのぞきこむティリーさんが、かわいくて仕方ねぇ。抱きしめたくなる。

向かい合って飯を食う。

「おいしい」

「当り前さ、俺が作ってんだ」

「あら、わたしの炒め方がよかったんでしょ」

会話の全てに「幸福」という言葉が刷り込まれているようだ。

日常がその「幸福」ってやつをどんどんと送り込んできて、世界を膨らませていく。

俺はこの感覚を知っている。身体中の細胞が満ち足りた世界。

そして、俺は知っている。この「幸福」って世界はシャボン玉のように一瞬で壊れてしまうことを。

膨らめば膨らむほど、俺は怖くなる。これ以上追い求めることを自制する。失う辛さを俺の身体は覚えている。

*

「絶対に『銀河一の操縦士』になってね。約束よ」

「当たり前さ、約束する」

フローラとの最後の約束を、俺はまだ果たせてねぇ。

未来って言葉が俺の中に存在すること自体が許せなかった。とにかく、すぐにこの世界から俺自身を消しちまいたい。そうすればフローラに会える。

後を追おうとしたらジャックに止められた。

「お前が『銀河一の操縦士』になることはフローラの夢だ。それを叶えるまでお前を死なせるわけにはいかん」

自殺したら約束を果たせねぇ。けど、銀河一の操縦を追い求めて事故死するのは許されるんじゃねぇか。

『死にてぇ』

将軍家を出た俺は、危険な飛ばしに明け暮れた。アレグロに言われるまま『裏将軍』を名乗り、死に場所を求めた。

このバトルで『死ねたらいい』

そんな俺の希望を、生存本能って奴が邪魔をした。操縦桿が勝手に障害物をよけていく。生と死のヒリヒリする境目を超えられず、『あの感覚』にもたどり着けず、死にぞこなった自分を持て余していた。

事故死をする奴がうらやましい。俺は何人も殺してきた。人は簡単に死ぬ。なのに簡単に死ねない。息をするのも苦しい。

何も考えられず、船を飛ばすことしかできねぇ俺を、アレグロと御台は支え続けた。

時間ってのは不思議な力を持ってる。積極的な死への願望は、少しずつ変遷した。『死にてぇ』が、『死ねたらいい』に。

そして、俺は悟った。死にかけた大爆発の炎の中で。あせらなくても人はどのみち死ぬんだってことを。フローラには必ず会える。だったら『いつ死んでも構わねぇ』。

それまでもう少し『銀河一の操縦士』を極めてみるか。

*

「お前、父上のために働かないか?」

俺が断れねぇことを見越したうえで、天才のあいつが声をかけてきた。

特定の彼女は作らない。恋人も家族もいらねぇ。気の向くまま刹那的に時を過ごす。殺されて死のうと誰にも迷惑かけねぇ。加えて人を殺す能力にも長けている。こんな俺は特命諜報部にぴったりだ。

『いつ死んでも構わねぇ』

敵に捕まった時のために奥歯の裏に自爆装置を仕込んだ。ジャックに恩返しして死ぬなら、フローラも文句を言わねぇはずだ。生還可能性が低くて誰にも行かせられねぇって任務にも躊躇なく出かけた。敵さんとの間に『暗殺協定』が結ばれて、いつ殺されてもおかしくない状況だ。けれど、運が良いのか悪いのか、俺は生き延びている。

生きることに執着が無かった俺が、ティリーさんと出会った。ざらざらする違和感の連続。フローラのことは今も愛してる。けど、フローラしか愛さないと決めた俺の決心は揺らいだ。

折り合いはついてねぇ。中途半端でかっこ悪りぃ。

それでも、この日常を手放したくねぇ。変遷は続いている。

もっと、いろんなティリーさんを見ていたい。もっと、ティリーさんと飛ばしたい。一緒に『あの感覚』をつかみたい。俺の船で銀河中へ出かけたい。

つまりは『生きたい』ってことだ。

失う怖さに目をつむって、せめて今だけ、この幸せに溺れていたい。

そんな俺に、モリノ大佐から呼び出し通知が届いた。

**

レイターは、いつもと変わらない調子で話した。

「ティリーさん、俺、来週、戦闘機に乗るんだ」

「えっ、そうなの、見に行けるの?」

思わず反応してしまった。去年、チャムールに誘われて連邦軍の宇宙航空祭へ出かけた。最初、気乗りはしなかった。わたしの故郷アンタレスは軍隊を持っていない。父は駐留する連邦軍の撤収を求めるデモへわたしを連れて出かけた。子どもの頃から軍隊に対していい印象はない。

けれど、航空祭でレイターが戦闘機を飛ばすのを目にして何かが変わった。

模擬戦で機体が縦横無尽に飛び回った。S1ともまた違う鋭く美しい軌跡。人を殺す兵器に見とれてしまう罪悪感と背徳感に締め付けられながら、戦闘機は芸術品のようにわたしの心を揺さぶった。

「残念だなぁ、ティリーさんにお見せしてぇけど、今回は航空祭じゃなくて、現場のお勤めなんだ」

おどけた口調。でも、背中を冷たい感覚が走った。

認めたくないけれど、レイターはレーサーではなく戦闘機乗りなのだ。

「俺、予備役登録してるって言ったろ、軍に呼ばれたら行くことになっててさ。そのための手当てももらってんだ」

レイターは本当は特命諜報部員で現役の軍人だ。でも、そのことは表に出ていない。あくまで皇宮警備予備官を退役した民間人の予備役として呼ばれたということだ。

「どこへ行くの?」

たずねるわたしの声が震えている。

「戦地」

「それじゃわからない」

「すまねぇ、言えねぇんだ」

「危険な仕事なの?」

「大丈夫さ。俺は銀河一の操縦士だぜ。しかも不死身の厄病神。どこでも平気さ」

その答えで分かる。命の保証がない現場だ。

「拒否できないの?」

「もう、カネ、もらっちまってるからなあ、これで行かねぇとティリーさんの嫌いな詐欺行為だぜ」

笑いながらわたしの額を小突いた。

これは笑って話す話ではない。

「お願い。行かないで。断って!」

「……」

レイターが困った顔をした。これまで見たことない表情だった。

いやだ、このままどこにも行かせたくない。わたしは泣きながらレイターに抱きついた。

彼の広い胸を拳で打つ。

「お願いだから断って。違約金でも何でも、お金で何とかなるなら、わたしの貯金を下ろすから」

**

ティリーさんの細くて柔らかい身体。泣きじゃくって揺れる肩を抱きしめる。

何と返事をすればいいのだろう。

俺は死なねぇよ。不死身だから。五十二戦五十二勝だぜ。

違うな。ティリーさんは、俺の無事だけでなく、俺が他人を傷つけることも怖がってる。

エースパイロットのハミルトンの顔が浮かんだ。

十年前、俺をかばって死んだ戦闘機乗りのハミルトン。凄腕だったが『逃げのハミルトン』と揶揄されながら生きていた。

ハミルトンは戦闘になると戦線離脱し味方の援護に徹する。敵前逃亡ギリギリだ。

「俺には子どもがいるんだ。死ぬわけにはいかないんだよ」というのが口ぐせだった。

かつて、エースパイロットとして軍から表彰されたハミルトンに、俺と同い年の息子は「人を殺して楽しいの?」と責めたと言う。

あんたも辛かったんだろうな。俺も『逃げのフェニックス』として生きるか。

いや、できねぇな。

モリノ副長はめったなことじゃ俺を呼ばない。それだけ、重要な任務、ってことだ。あのエネルギー惑星が敵の手に落ちると厄介だ。やり遂げねぇと、戦闘はさらに長引く。

俺がティリーさんに言える言葉は一つしかねぇ。

「ティリーさん、ごめん。待っててくれ。大丈夫、天才が立てた作戦だからすぐ帰ってくる」

**

朝起きて、ご飯を食べて仕事へ向かう。いつもと変わらない毎日。違うのはレイターと連絡が取れないこと。

彼は戦地へと向かった。いつまでどこへ行くのか、何も教えてくれなかった。知らされたのはアーサーさんと一緒ということだけだ。

彼女なら知っているのかもしれない。

「チャムールはアーサーさんがどこに行ったか聞いてる?」

会社の帰り道、二人きりのタイミングを狙って聞いてみた。

「ううん、大事なお仕事としか聞いてないわ」

チャムールは小さく首を横に振った。

「そっか」

アーサーさんの彼女であるチャムールも聞かされていなかった。わたしだけじゃなかったことに安堵する。その一方で不安は増幅した。大事な任務と危険度は比例するに違いない。チャムールも知らないということは、それだけ重要度が高いということだ。

「アーサーは天才軍師だから、大丈夫だと思う」

チャムールが自分に言い聞かせているように言った。

「そうだよね。レイターは不死身の厄病神だし」

つられる口にしてから、あまりいい例えじゃなかったことに気がついた。

わたしの日常は何ら変わらない。

『厄病神』が長期の休みを取っている。と社内では喜ばれてすらいた。

宇宙船を購入するお客さまにわたしは笑顔で会話をする。

「おめでとうございます。息子さんの就職が決まったんですね」

戦地でレイターが命の危険にさらされているかもしれないというのに。

何も起きていないかのように笑っている。

学校では『見えない戦争』と習った。

前線と呼ばれる周縁星系では戦闘が後を絶たたない。けれど、その地域以外の人は戦争が起きていることを知っているだけ。宇宙三世紀の間、そうやって続いている。

家で一人で待つ時間が長い。

お笑いチャンネルを見ても、笑ってはいけないような罪悪感に襲われる。

情報ネットの『戦争チャンネル』にあわせてみた。社会の授業で使って以来だ。ここでは見えない戦争を可視化している。

戦地のライブ映像やニュース番組が集められている。

地域選択を指定するよう求められた。前線星系の名前が次々と現れた。

わからないまま地域名を適当に選択する。

レイターは今どこにいるのだろう。軍服を着たわたしの知らない彼氏が戦地のどこかにいる。

地方議会の様子が映った。この星系では戦闘は二年前に収まったらしい。復興予算を審議していた。

戦闘地域にチェックを入れて検索する。「あなたは十二歳以上ですか?」と確認を求められた。生体認証スイッチに触れると画面が進んだ。

適当に選んだ地域の戦闘映像が流れる。砲撃され爆発するビル。ごった返す救急病院。地元の言語で叫び声が飛び交っている。

血を流し道端に倒れて動かない人の映像が映る。思わず目を閉じる。

これまで興味を持って戦争チャンネルを見たことはなかった。悲惨な映像は見たくない。どこかで避けていた。

けれど、この中にレイターがいるかも知れない。他人事とは思えなくなった。

わたしの勤めるクロノス社には軍事部門があり戦艦を建造している。

「戦争に加担するなんて許さん。軍事部門に配属になったら辞めて帰ってこい」

と鼻息荒く父はわたしに言った。

所属する営業部は、軍事案件に直接関わってはいない。けれど、会社が得た利益から給料をもらい。生活している。

苦しい。法に触れるような悪いことは何一つしていないのに。

**

連絡をもらってフェニックス号へとわたしは走った。

「ティリーさん、ただいまぁ」

出張帰りと変わらぬ様子の彼がいた。

「けがしなかった?」

「平気平気、無傷だぜ。すまねぇな、みやげ、買ってこれなかった」

いつもと同じ軽い調子。

「お土産なんていらないわよ。無事でよかった」

レイターとハグをする。走ってきたから息が整わない。彼とわたしの心臓の音がリンクして聞こえる。体温を感じながら「よかった」という言葉が何度も何度も口からあふれた。

『戦争チャンネル』を見過ぎた。命を落とす兵士たちの映像とレイターが重なって怖かった。

「戦闘機に乗ったの?」

「……」

「大変だった?」

「俺、腹減ってんだ。飯食おうぜ」

彼はするりと話題を切り替えた。

*

日常が戻ってきた、と思う。

会社で見るレイターは相変わらずのお調子者で、楽しそうに女子社員とおしゃべりをしている。

けれど、フェニックス号に戻るとエネルギー切れを起こしたロボットのようにリビングのソファーに横になっていた。

「疲れてるんじゃないの?」

「あん? 俺はゴロ寝するのが好きなんだ」

「それは知ってるけど」

戦地は大変だったに違いない。それを口にしていいのかどうか判断がつかない。

週末、フェニックス号でレイターとS1レースを観ていた。

「よし!」

思わずガッツポーズが出る。予選で久しぶりにうちの、クロノスのマッキントッシュがポールポジションを取ったのだ。

二位はオクダでその後ろが白魔、アルファール、といつものメンバーが並んでいる。

「がんばって、マッキントッシュ」

祈る気持ちで画面を見つめる。ファンというより社員としての義務感だ。腕は決して悪くないのだけれど『無敗の貴公子』と比べてルックスも操縦もすべて地味。推しのエースを応援していた時のようにはのめりこめない。

赤いスタートシグナルが消えた。マッキントッシュがトップのまま上手く飛び出す。いい感じだ。

「ねえ、レイター。マッキントッシュはこのまま逃げ切れると思う?」

「どうだろな」

返事に力がなかった。

安定して速いクロノスの機体。エースの陰に隠れて目立たなかったけれど、堅実な飛ばしで完走率は高い。何とか優勝してほしい。

トップ集団の四機は終盤まで、その順番を変えることなく飛ばしていた。一体、どこで誰が仕掛けるのか。緊張で肩に力が入る。

団子状態で最終コーナーに入った。後方から『兄弟ウォール』のアルファールが突っ込んできた。危険飛行に慣れている悪役レーサーがギリギリまで攻める。いや、ギリギリを超えた危険飛行だ。

四機がもつれる。水色に発行するコーナーガード柵が白く光った。まずい、先頭を飛ばすクロノスの機体が接触した。

曲がり切った時、順位は入れ替わっていた。

トップはアルファール。続いて白魔、オクダとなり、マッキントッシュは四位に落ちた。

「ちょっと、今のアルファールは規程違反よ。危険飛行よね?」

レイターに声をかける。

「悪りい、よく見てなかった」

「は?」

ありえない。今のシーンを見ないでこのレースの何を見ていたのだろう。

「ああ、悔しい。折角のポールポジションだったのに」

危険飛行は認定されずアルファールが初優勝した。今回もクロノスは表彰台に昇れなかった。

いつもならレイターはここで冷やかしてくる。なのに、無表情のまま表彰式を見つめていた。この反応の薄さは異常だ。

「絶対おかしいわよ。体調悪いんじゃないの?」

「あん? レースが下手くそすぎて、見てらんなかったんだよ」

おちゃらけた笑顔を見せる。わざとらしさが苛立ちを募らせる。

「ねえ、何があったの? このところ変よ」

「変人にとっての変は常識人。まったく問題ねぇな」

「それ、わたしが変人だって言ってるの?」

納得いかないままレイターが作った夕飯を食べる。いつもならアルデンテのはずのパスタに腰がなかった。ゆで時間を間違えたんだ。ありえない。

*

週末、チャムールが会社帰りにわたしの家へやって来た。

「突然押しかけてごめんね」

「問題ないわよ。レイターがいれば、おいしい夕飯をごちそうできたんだけど、このところ、フェニックス号からでてこないのよね」

近くの人気店で買ったサンドイッチのセットを二人でつまむ。

「レイターは大丈夫?」

チャムールがわたしの瞳をのぞき込んだ。予感はしていた。チャムールが家に来るのは軍に関する秘密の話がしたい時だ。

「大丈夫、じゃないと思う」

「やっばりそうなのね。将軍が心配しているわ」

「将軍が? アーサーさんじゃなくて」

将軍はレイターの後見人で親代わりだから、心配しても不思議ではないけれど。

「アーサーは体調を崩して、月の御屋敷でメンタルケアのプログラムを受けているの」

「え?」

パンを持った手が止まる。チャムールの表情が不安をかき立てる。

「最近は落ち着いて、簡単な仕事に復帰したんだけれど、帰ってきてすぐは本当に苦しそうだった。将軍がレイターにも同じプログラムの受診を命令したそうだけど、無視しているんですって」

だるそうにソファーに寝転ぶレイターの姿が浮かんだ。

「一体、何があったの? レイターはわたしには何も話してくれないのよ」

「今回の戦闘で、二人が子どもの頃から親しかった方が亡くなったそうなの」

お腹の底からため息がでた。彼の具合が悪い理由がわかった安堵と、そんな大事な話をわたしにしてくれない苛立ちが入り混じる。

「そうだったんだ。それは、悲しいわね」

「ティリーも会ったことがある人よ」

「会ったことがある?」

「航空祭の時に乗った、空母フォレスト号の艦長モリノさん」

思い出した。チャムに誘われて出かけた航空祭。きりっとした軍人らしい軍人さんで、第一印象は怖そうだった。けれど、「きょうは、楽しんでいって下さい。あいつも久しぶりに暴れて浮かれているでしょうから」とレイターの話をする時に見せた優しい笑顔は、手のかかる子どもを見守る保護者の様だった。

知っている人が戦死したという経験は初めてだ。ほんの一瞬あいさつをしただけのつきあいだけれど、苦い気持ちが胸中に広がり心臓がつかまれたような気がした。病気や事故で亡くなるのももちろん悲しい。けれど、他人に命を奪われたという事実が暴力的に襲い掛かってくる。心が削り取られるようなストレス。

ましてや子どもの頃からのつきあいだったら……

「今回はエネルギー資源惑星の防衛戦だったんですって。敵の侵攻は食い止めて、任務は成功したんだけれど、あのフォレスト号は現地基地の盾となって撃沈したそうよ。アーサーは自分が立てた作戦だったから、責任を感じていて、現場で実際動いたのはレイターだから、さらにきついはずだって……」

宇宙船お宅のレイターがS1レースを観られなくなるほどの。

チャムールはアーサーさんと辛さを共有されている。羨ましさと妬ましさが混じり合わさる。

「どうしてそういうことを、レイターは話してくれないんだろ。信用がないのかな」

チャムールが声を落とした。

「今回の作戦で、敵機の撃墜数はレイターが圧倒的だったそうよ」

レイターが無事に帰ってきて安心していた。その裏で、忘れていた。彼が戦闘機に乗って人を殺しに出かけたという事実を。戦争で戦闘機乗りが敵を撃墜するのは仕事だ。褒められることなのだ。

でも、本当にレイターは悪くないの?

人の命を奪うことが褒められることなの?

わたしが疑問を抱いていることを彼は知っている。

「わたしには、話しづらいってことね」

いつもはお気に入りのサンドイッチが、まるで味がしない。

「レイターが睡眠障害を再発しているんじゃないかって、アーサーが心配しているわ」

「睡眠障害?」

「悪夢を見て、眠れなくなるんですって」

「ソファーでゴロゴロしてるけど、眠れてないのかな」

「レイターのことだから、ティリーに心配かけまいとして自分から話さないと思うけれど、悪夢のことをレイターは『赤い夢』って呼んでるそうよ」

その言葉に聞き覚えがある。

「聞いたことがある。どこで聞いたんだろう?」

「アーサーは、ティリーならレイターを救えると考えている」

「救える? 彼女だから?」

「レイターにとって、あなたの存在が救いなんだそうよ」

重たい言葉に思わず身構えた。

「救い、ってわたしは一体どうすればいいの?」

「フローラはずっとレイターの話を聞いていたんですって」

「フローラさん?」

突然出てきたその名前が胸の辺りをかき乱す。アーサーさんの妹でレイターの前の彼女。

「アーサーとレイターが十二歳の頃から、過酷な戦地を回っていたことは知っているでしょ。ソラ系に戻ってきて二人に精神面のケアが必要と判断されたんですって。でも、レイターは病院へ行くことを嫌がって、フローラがカウンセリングを担っていたそうなの」

フローラさんはレイターにとって「救い」だったということだ。彼女はアーサーさんと同じく高知能民族だ。医師や心理士の知識を持っていたに違いない。わたしにその代わりは務まらない。けれど、

「ちゃんとカウンセラーにレイターを診てもらえばいいのね」

「ティリーしか、レイターを説得できる人はいないと思う」

「やってみる」

救い。その言葉にプレッシャーを感じながら、翌日わたしはフェニックス号へ向かった。

*

船の前に立つとドアが自然に開いた。

「レイターは居間で寝ています」

マザーは小声で伝えた。眠れないはずのレイターが寝ている。起こさないようにそっとソファーに近づく。

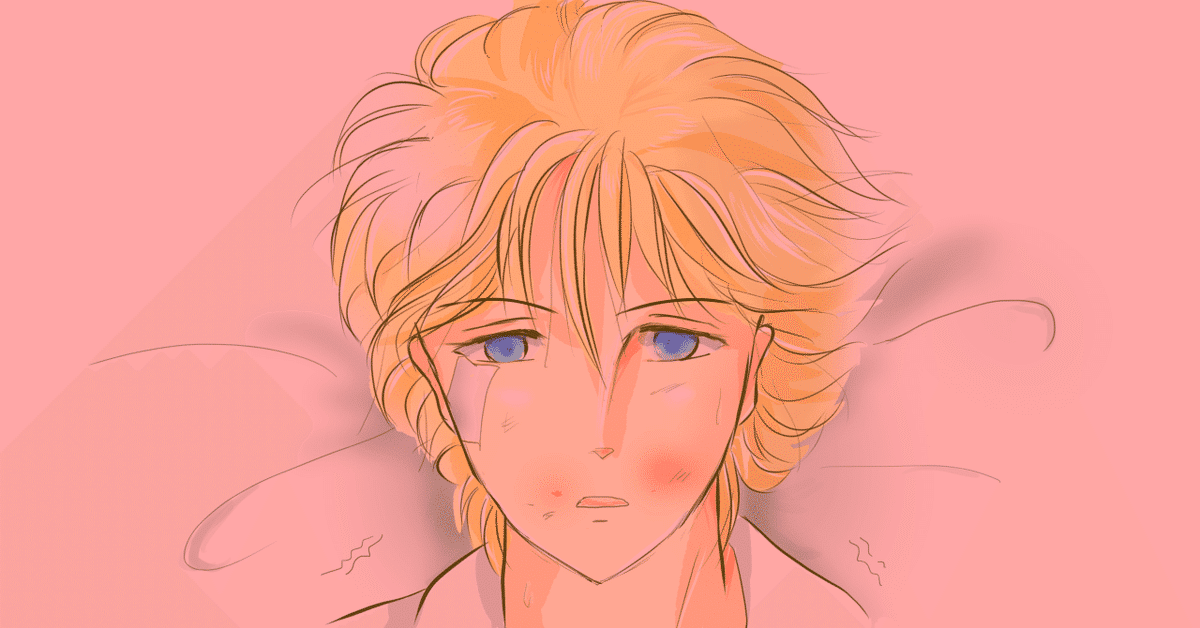

絞り出すようなうめき声が聞こえた。のぞき込むと眉間にシワを寄せ、苦しそうにうなされている。

チャムールが言っていた悪夢だ。

「レイター」

呼びかけてみたけれど反応はない。額に脂汗が浮かんでいた。息も荒い。これは、起こした方がいい。レイターの肩を大きく揺さぶった。

「レイター、起きて!」

「ティ、ティリーさん?」

レイターは、素早く起き上がるとわたしを抱きしめた。

「ったく、俺の寝こみを襲うつもりかよ」

いつもの軽口だ。でも、様子がおかしい。身体が固まったように動かない。必死に息を整えている。

「レイター、あなたはけが人なのよ」

「あん? 何言ってんだ。擦り傷一つねぇよ」

「チャムールから聞いたの。戦地で親しい人が亡くなったんでしょ。あなたは、無傷じゃない。心に傷を受けたのよ。深い傷を。ちゃんと治療を受けたほうがいいわ」

「チャムールさんもおせっかいだねぇ。平気平気」

「平気じゃない。病院へカウンセリングを受けにいこう」

「行かねぇよ。チャムールさんから聞いたんだろ。俺がジャックの命令無視してること。ジャックの奴、命令違反は減給だ、って脅しやがるから不当処分を申し立ててやろうと思ってるところさ」

お金にうるさいレイターが、減給されてもいかないとは。

「どうして、そこまで嫌なの?」

「病院が嫌いだから」

「じゃあ、ここにカウンセラーを呼ぶのはどう?」

「面倒くせぇ」

レイターは病院が嫌いだし面倒くさがり屋だ。けれど、彼の眼を見つめて問いかけた。

「本当の理由が知りたい」

レイターは困った顔でわたしを見つめ返した。青い瞳が揺れている。どこまでわたしに心を開いて本音を語るか葛藤している。お願い、逃げないで。

彼はぽつりとつぶやくように答えた。

「楽になりたくねぇんだ」

レイターの本心だ。楽になりたくない、ということは、裏を返せば苦しいという自覚があるということだ。

「どうして?」

「理由なんてねぇよ。そうしたいだけだから」

その言葉にリンクするように浮かんできた。あの日、抵抗せず蹴られるがままにしていたレイターの姿が。

レイターと付き合う前だった。リル星系へ出張したわたしとレイターはゲリラに身柄を拘束された。

ゲリラのロベルトは、「父を返せ!」とレイターに暴行を加え続けた。彼の父親はレイターに殺されたのだという。レイターは何一つ抵抗せず、その罰を甘んじて受け入れているように見えた。

どちらが死ぬかわからない戦地でロベルトの父親をレイターが撃墜した。仕方なかったのだ。レイターは悪くない。それでもロベルトの運命は悲惨なものへと一転した。

『赤い夢』という言葉がわたしの記憶の中に浮かび上がってきた。あの後だ。ロベルトたちに全身を痛めつけられたレイターが、高熱でうなされてつぶやいた。「赤い夢、見たくないと」

紐につながっているかのように、一つの記憶がほかの記憶を手繰り寄せる。

「夜も眠れないでいたわ。赤い夢を見るのが怖い、って怯えて」

御台所のヘレンさんから聞いた。『裏将軍』のころのレイターのことを。

わたしが見ているおちゃらけたレイターとのギャップが心の底で引っかかっていた。

*

わたしはゆっくりと口にした。

「赤い夢」

その言葉に触れた瞬間、レイターの身体がこわばった。

「アーサーの野郎か。くだらねぇ話をしやがって」

悪態をつく姿は、強がっているように見えた。

「きのうチャムールから話を聞いたけど、わたし、前から『赤い夢』のこと知ってた」

「あん?」

「ロベルトに暴行された後よ。自白剤が抜けなくて苦しんでいたあなたは、アーサーさんの艦でうなされていたのよ。赤い夢、見たくないって。だから、わたし、大丈夫、って言い続けた」

レイターが目を大きく見開いた。

「あれは、夢じゃなかったのか」

「だから今だって大丈夫、わたしがついているから。わたしに分かち合えることは話して」

彼はゆっくりとわたしを抱きしめた。

「しばらく、こうしていさせてくれ」

レイターの顔は見えなかった。そのままポツリポツリと語りだした。

「モリノ副長はさあ、真面目で堅物で、戦闘機乗りだけど俺とは全然気が合わなくて……殺したいって思ったこともあったんだ。そんな俺のことをガキん頃から、ずっと気にかけてくれて、俺を引き取りたいとまで言ってくれた……ガキだった俺は反抗ばかりして、礼も言ってなくて。いつか借りを返さなきゃって思ってたのに、全部間に合わなかった……アーサーの作戦は間違ってなかった。けど、敵は亜空間の臨界を超える数の戦闘機を繰り出してきやがった。俺としたことが、大気圏外の敵機に手こずった。どうしてあそこで一発で仕留められなかったのか、操縦桿の手触りを今でも何度も思い返す。あと三分早く戻れれば、援護ができたんだ。こないだS1見てたら、もたついたあん時のことが蘇ってきた……」

広い背中をさする。

「基地の近くで艦影が見えた時には被弾したフォレスト号は真っ赤に燃えてた。副長は自動操縦が効かなくなった後、部下を逃がして、エネルギー基地に墜落しねぇように操縦して自分だけ死んだんだ。俺は副長の命を守れなかった。大人になっても、何の恩返しもできなかった……名誉の戦死だとさ。二階級特進で中将に昇進で、戦闘機部隊長だった副長らしい最期だ、軍人だから本望だ、ってアレックは言ったけど、本当かよ」

レイターの肩が震えている。

おしゃべりな彼が心情を吐露するのを、初めて聞いた。この人はずっと一人で闇を抱えてきたのだ。

「今回、俺、敵を根絶やしにするほど撃墜したんだ。任務は成功した。なのに、何一つ喜べねぇ」

胃の中から血反吐を吐いているような声。聞いているわたしも苦しくなる。

レイターだってわかっているのだ。仇を討っても副長さんは戻ってこない。自分の辛さが増すだけだということを。

レイターはこの責苦をわたしに味わわせまいとして黙っていた。

哀悼の念と後悔と空虚な思い。

深い深いこの人の業を、わたしは受け止めることができるのだろうか。自信はない。でも、目の前にいるレイターを救いたい。わたしに話すことで少しでも軽くなるのなら、わたしは聴き続ける。

「大丈夫、大丈夫だから。レイターのせいじゃない。レイターは悪くない」

わたしはレイターの身体を抱きしめ、同じ言葉を繰り返した。レイターは悪くない。本当にそうなのかわからない。けれど、ほかに言葉は見つからなかった。 (おしまい)

いいなと思ったら応援しよう!