2022年ベストアルバム60

選盤にまつわるあれこれや3年前とちょっと違った形で公開している事などは別稿で語ります。

お待たせもしましたので前置きは短めに、2022年のベスト60枚です。あなたの音楽ライフの参考になれば幸いです。

60位: Makaya McCraven - In These Times

自らも高い技術を持つドラマーでありながら打ち込みやサンプリングへの造詣も深い"ビート・サイエンティスト"。日本ではJazz The New Chapterの紹介から広がった印象がある所謂"現代ジャズ"がここに来て、”ヒップホップのビートから影響を受けた”といった範疇から一歩推し進めてヒップホップやその他様々な音楽との境界線がわからなくなった表現を許容するようになった…つまり”ジャズ”の枠組み自体がまた新たに拡張されている事を象徴する1枚ではなかろうか。

59位: Arctic Monkeys - The Car

わりと早い段階でThe Last Shadow Puppets(フロントマンAlex Turnerのサイドプロジェクト)という伏線が張られていたとはいえ、初期の性急でバタついたバンドアンサンブルとは遠くかけ離れた、前作で本格化したスローなBPMでの歌い上げ路線がさらに深化し堂に入っている。「自分、50年前からこんな音楽やってましたけど?」みたいな顔して出てくるのは初期の尾崎紀世彦すら彷彿とさせる。うっとり浸って聴きたい1枚。

58位: 山下達郎 - SOFTLY

シティポップ・リバイバルも円熟期を迎えた今、ついにそのドンが堂々と降臨…といったムードはほぼ無い。まあ流石に「LOVE'S ON FIRE」はその辺りの若手をなにか意識したか、というネオ・シティポップ的な色合いがあるが、基本路線としては『MELODIES』以降の内省的なポップ。土臭いアンサンブルで反戦歌を歌ってみたりもして、こんな業界状況だからこそ我を貫くのだという姿勢が見える骨太さで居住まいを正される、それでいて極上のポップスでもある職人技。

57位: Beach House - Once Twice Melody

ドリームポップのいまや重鎮と言っていいほどのキャリアを積んできたデュオ、初のセルフプロデュース作。2LPのレコード片面ずつに別々の題を冠してコンセプトアルバム的な打ち出しをしているのだが、分けた意図が正直よく掴めない。そこが批評的な足枷になったか話題性に乏しく終わった感は否めないが、相変わらずのグッド・メロディ・メイカーぶりを披露しており、初のセルフプロダクションもこれまで錚々たる面子と組んできた経験が反映されておりリッチ。

56位: James Blake x Endel - Wind Down

睡眠やリラクゼーションにフォーカスしたジェネレーティブ・ミュージック・アプリEndelがジェームズ・ブレイクとコラボ。ブレイクにとっても初の純粋なアンビエント作品となり、新境地となるわけだが、企業コラボということや少々おざなりなジャケもあってだろうか、あまり話題になっていない印象もあったが質は高い。アンビエント、そしてジェネレーティブ・ミュージックの先鞭Brian Enoの作品でいうと『Music For Films』を思い出す。

55位: 大石晴子 - 脈光

神奈川のSSW初フルアルバム。なめらかな耳触りの声でメロディもまたシルキーでありながら、リズムの運びに尋常ではない切れ味がある。それはバックの演奏にも反映されており、全体に非常にメロディアスながらも”音楽とはリズムなのだ”という事を感じさせるという点で声質や作曲の方向性は全く違うながらも岡村靖幸を想起させるものが。

54位: Elzhi - Zhigeist

元・Slum Villageであるデトロイトのベテランラッパー。今作は全曲プロデュースにStones ThrowやBrainfeederなど名だたるレーベルを渡り歩いてきたLAのGeorgia Anne Muldrowを招いた完全タッグ作。ほんのりスピリチュアルなウワモノとストイックなブーンバップのビートからなるマルドロウのトラックとエルザイのいぶし銀なラップの相性は抜群で、あまりの渋さに「キャ~カッコイー!!」とタンテの前で黄色い歓声をあげたくなることしきり。

53位: Ellen Arkbro & Johan Graden - I Get Along Without You Very Well

これまではアンビエント/ドローンの領域で活動してきたアークブロが、北欧ジャズのピアニストであるグラーデンの支えを得て歌にチャレンジした浮遊感の強いジャズヴォーカル作品。本作はThrill Jockeyからの発表だが、北欧ジャズといえば、な名門レーベルECMを思い浮かべる瞬間が多々あり、またそれらと『Amnesiac』に代表されるRadioheadのジャズ路線との結節点のようにも響く。

52位: Shin Sasakubo - Mount Analogue

21年Sam Gendelとの共演作も話題になった埼玉は秩父のギタリスト。Pat MethenyやらPaco De Luciaやらという先人の名前が思い浮かぶ南米から南欧…ラテン語圏の風合いをふんだんに含んだジャズを基調にしつつ、エレクトロニクスと絡んでアブストラクトになったり、アイヌ音楽からのインスピレーションを形にしたり、ミニマリスティックになったり。張り詰めた緊張感と流麗な美しさが見事に同居している。

51位: Daphni - Cherry

Caribouで知られるDan Snaithのもう一つの名義。グルーヴや音響の快楽にシンプルに忠実なトラックが並び、とにかく気持ち良い。フィジカルの話になるが、そのままDJ対応を意識したであろう、1枚に収まる尺を2LPフルで切った故の高音圧高音質が嬉しい。多幸感でびしょ濡れのオープナー「Arrow」はスケベ過ぎて学校で聴いていると風紀委員長に取り上げられます。

50位: OMSB - ALONE

SIMI LABの一員として鮮烈に登場したラッパー/プロデューサー、ソロ3作目。今作はリリックのクレジットを本名である加藤ブランドンとラッパーとしての名前であるOMSBとで分けており、加藤とOMSBの"共作"クレジットもある。察しが付くように加藤の名をプライベートでパーソナルな表現に、OMSBの名をヒップホップカルチャーのレペゼンやボースティングに近い表現にと使い分けている。それによってこれまでになく素を曝け出した加藤名義のリリックが刺さる。

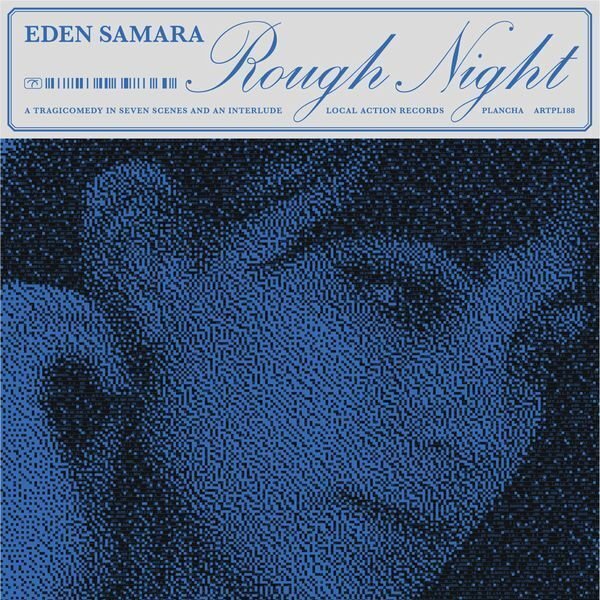

49位: Eden Samara - Rough Night

カナダ出身ロンドン拠点のシンガー初フル作。Loraine Jamesの作品に参加するなど前衛的なアーティストとの交流もあるが、本作はスムースなダンスポップ。摩天楼を駆け抜ける都会的な感覚とジャケットの青が似合う冷えたサウンドの質感を備えながらも通奏低音は官能的な肌触り。Jessie Wareあたりを彷彿とさせる部分もあり、挑戦的なサウンドをキープさせながらのメジャーヒットを今後に期待したい。

48位: Kode9 - ESCAPOLOGY

言わずと知れたHyperdubの主宰。Sci-Fiオーディオ・エッセイ『Astro-Darien』のサントラという位置づけで、故にこれまで以上にSci-Fi的未来的な表現が目立つ。トレードマークのダブステップはもちろんのことながら様々なエレクトロニック・ミュージック/ダンス・ミュージックを混交し、特に"未来派・アマピアノxフットワーク"な「Angle Of Re-Entry」は凄まじい。

47位: Hollie Cook - Happy Hour

元The Slitsにして現代ラヴァーズ・ロックの女王(元Sex PistolsのPaul Cookの娘でもある)。もうとにかく何が良いって曲が良くて演奏が良くて歌が良くて録音やミックスも良い。優れたポップミュージックの必要条件を全て満たしている。特に真夜中をソフトなネオンカラーで彩る「Love In The Dark」は極上で、真夏の夜の睦言にこれ以上相応しい音は無い。

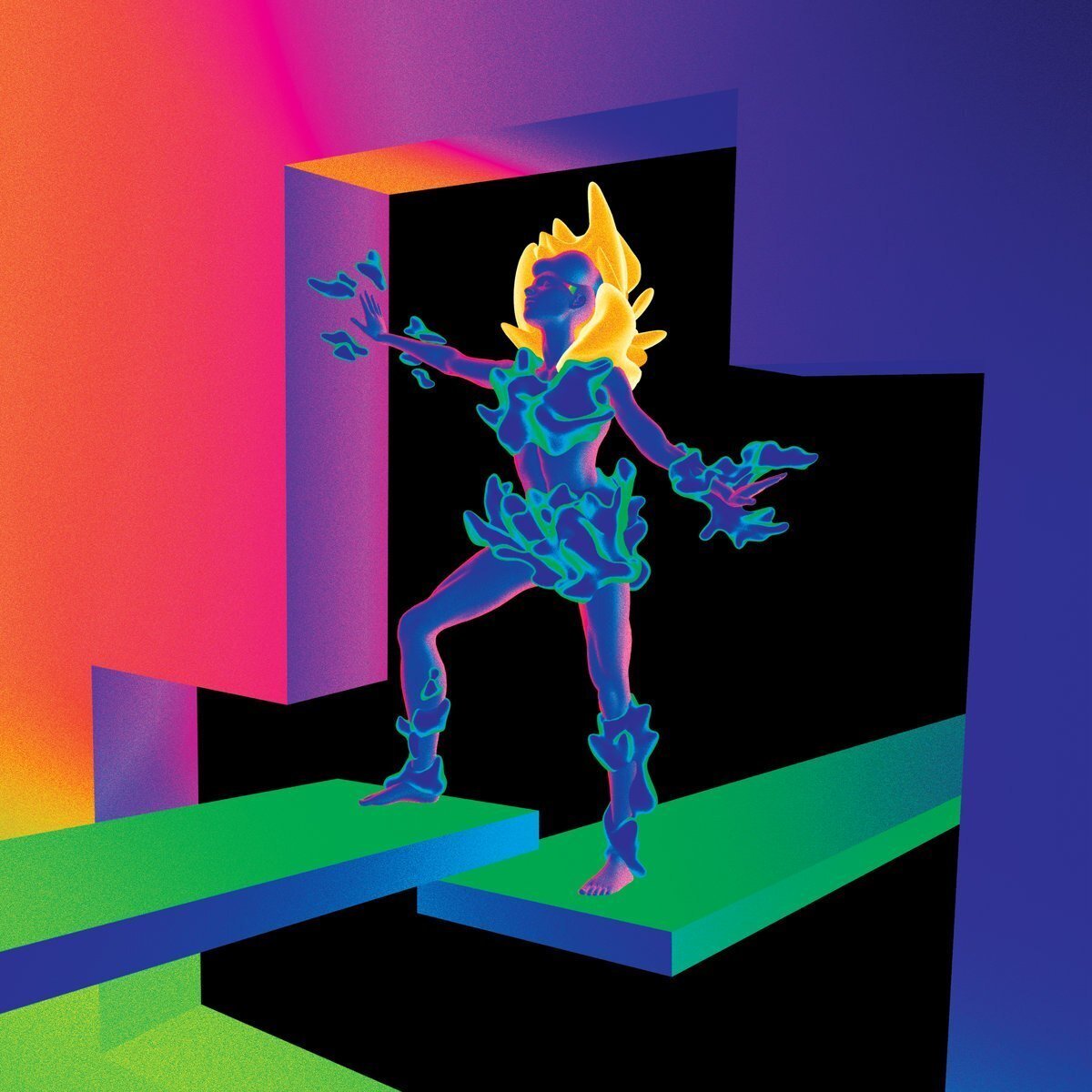

46位: Kaitlyn Aurelia Smith - Let’s Turn It Into Sound

ニューエイジリバイバルの拡大に伴ってその評価を高めてきたムーブメントの象徴のような作家だが、今作は音色の傾向は残しつつも楽曲構造はとてもとてもメディテーションには適さないハイパーポップ的なめまぐるしいものに大胆に舵を切っている。結果生み出されたのはヒッピー崩れのニューエイジャーが機材はそのままに若かりし頃のサイケデリック体験を思い出しながら作ったような音楽で、率直に言ってかなりぶっ壊れている。

45位: Alune Wade - Sultan

汎アフリカ的に様々な地域の音楽をミックスして提示するセネガルの鬼才ベーシスト。アフリカ音楽の要素から成るとはいえ録音の質感含めフィニッシングはジャズ/フュージョンの趣で、Frank Zappa一門のような変わり種ジャズのひとつとしても聴ける。また、"砂漠のブルーズ"派生形ハードロックや、ドラムンベースの上にラッパーを招いた楽曲など、バラエティに富んでおり楽しい。アフリカ音楽入門としても◎。

44位: Coby Sey - Conduit

Kelly Lee OwensやTirzahらエッジーな才能と共演を積み、自らも幾つかのシングルをリリースしてキャリアを重ねてきたロンドンのラッパー/プロデューサー、待望の初フル作。90年代にMassive AttackやTrickyらが、あるいはそこにBjorkやRadioheadを加えてもいいかもしれない、それらのアーティストが作ってきた前衛的かつ世紀末的な空気を先述のオーウェンスやティルザらを含めた近年の音楽を踏まえて蘇らせる事で、結果的に非常に独自なサウンドに辿り着いたのが本作だ。

43位: ROTH BART BARON - HOWL

自信に満ち溢れている。到達点にしてひとつのフェイズの終着点だろう。これまでの活動を通して米国を中心に世界のさまざまなインディロックを吸収し、レコーディングであらゆる実験を行ってきた事に裏打ちされた自信が前景化し、相変わらずの変則的な音作りを交えながらもソングライティングで堂々と勝負するのだという気概を感じる。実際それは見事に成功していて、「MIRAI」を筆頭にアンセミックな曲がズラリと並ぶ。

42位: Wild Up - Julius Eastman, Vol. 1: Femenine / Vol. 2: Joy Boy

LAの楽団ワイルド・アップが生前は評価されずに苦しみ早逝したものの昨今再評価が進んでいるミニマルミュージック作曲家ジュリアス・イーストマンの作品を取り上げた2作。指揮は自らも作曲家であるクリストファー・ラウンツリー。『Femine』は1時間超の大曲である表題曲を収録。流麗で美しい。『Joy Boy』はエレクトリックギターのための編曲などを含み、バラエティ豊かな形でイーストマンの横顔を振り返れる。

41位: METAFIVE - METAATEM

初出は21年だが一般流通に乗ったのは22年という事で新作扱い。高橋幸宏のバックバンドとして集められたメンバーが、高橋も含めて一体のバンドとして結成、2作目。錚々たる面々が一聴してわかる個性を主張しつつも打ち消し合わずまとまっている奇跡的なバランス感覚は健在で、ニューウェーブ的な感性を軸としたエッジーなポップを聴かせる。ラスト2曲の歌詞は高橋がこれが最後の自身の作品となるのを覚悟した上でのメッセージのようで、実際そうなってしまった今はより胸を引き裂くフレーズとして響く。

40位: Bobby Oroza - Get On The Otherside

フィンランドのSSW。冒頭でいきなりリズム隊がLチャンネルに寄せられた60年代レトロな音像でそのスタンスを表明する。ソングライティングもプロダクションも、まあ例えばチルウェイヴを通過して10年経つ音楽だと言われれば納得するような部分はあるなど現代性が皆無とは言えないにせよ、はっきり言って懐古趣味。だがそれを理由にこのほんのりサイケでエロティックでストーンした謎の薬効があるぬるま湯の魅力から逃れられようか?最高。

39位: black midi - Hellfire

最初に聴いた印象は洗練に向かった、ソングライティングを軸にしてきた、というようなものでもあったが、聴く回数を重ねる程にむしろ破天荒な部分が際立って聴こえてくるのが面白い。個人的にはある種のスピリチュアリティさえ伴った即興演奏を軸とした前作に軍配が上がるが、「丸くなった」などと評するにはまだまだ若さが暴れ回っている。やはり今ロック界で最も先が気になるバンドであることに疑いはない。

38位: The Orielles - Tableau

ポストパンク的な感覚を基調としながら、エレクトロニカ、ダブ、エモ、ポストロック、シューゲイザー、ドリームポップ、ジャズ、映画音楽…と様々なジャンルをスパイスとして調合し1時間の尺をほぼシームレスに突っ走る。マンチェスターのバンドでありながらロンドンやNYの感覚も備えており、NYと言えば先日惜しまれつつ亡くなったTom Verlaineがフロントマンを務めたTelevisionを彷彿とさせる部分も…「Television」という楽曲はさて?

37位: Joji - SMITHEREENS

偽悪的なコメディYouTuberだった頃を思えば随分と遠くに来たものだ。シリアスな内省に満ち満ちたSSW作品で、James Blakeの1stすら思わせる空気感がある。繰り返し聴きたくなるキャッチーである種の中毒性を備えていながらも、30分に満たない尺とは思えないほど深く重い余韻もまたある。現代的なプロダクションの中で歌に内省を込める理想的なバランスがここにあるかもしれない。

36位: King Gizzard & The Lizard Wizard - Omnium Gatherum / Laminated Denim / Ice, Death, Planets. Lungs, Mushrooms and Lava / Changes / Made In Timeland / Butterfly 3001

このワーカホリックを絵に描いたような豪州のバンドは2022年にはリミックス盤も含むとなんと6作もリリース。本人達に優先順位を付ける意識は無いかもしれないがフラッグシップ的なのは『Omnium Gatherum』か。サイケにガレージ、メタルにプロッグ、ファンクにヒップホップに更にはAORと、バンドスタイルで表現できる音楽なら何でもやる彼らの音楽的多様性が良く出ている。ハードロック化したNeu!のような『Laminated Denim』も面白い。

35位: Ravyn Lenae - HYPNOS

エレクトロ的な質感が中心でありながらも簡素でトラック数少なく(聴こえる)intimacyな空間をコンセプトのようにしつつ、Steve Lacyのギターと文字通り親密に寄り添って歌う楽曲、ローファイなトラップ、Kaytranadaによる4つ打ち、と様々バラエティをもたせながら、あくまで主役のセクシーなヴォーカルが太く芯を貫いているのが良い。色香に悶えるR&Bの粋。

34位: FKA Twigs - Caprisongs

Arcaによる音楽を刷新せんとする音響の中で身を切るようにして歌っていた頃からは随分とポップになった。その初期に抱いた夢のことを思えば、一抹の寂しさを感じないと言えば嘘になる。が、その寂しさをも覆い隠す初期にはなかった魅力が溢れている。一般的なR&Bの基準で言えばまだまだ野心的な音作りでもあるし、安易にエクスペリメンタルな方向を深めるよりも困難で誠実な道を歩む姿は力強く、美しい。

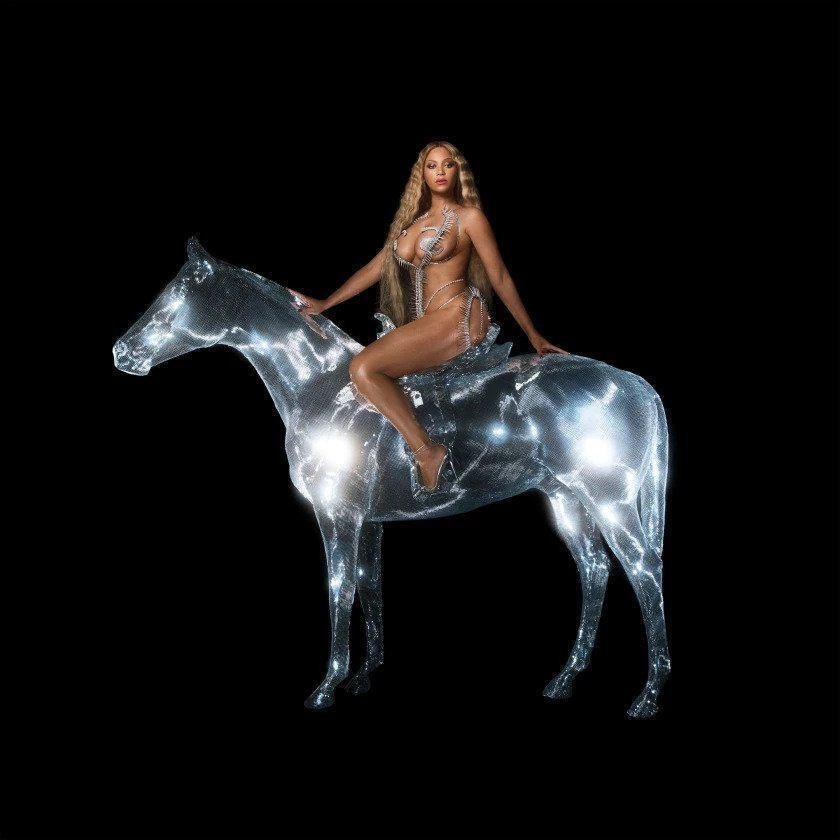

33位: Beyonce - Renaissance

先行曲のインパクトもありハウスの導入が話題になっており、さもビヨンセがMoodymann化したかとばかりに喧伝する向きすらあるが、全体をハウス・アルバムだと受け取ると見誤る。そもそも冒頭からアンダーグラウンドの鬼才Kelman Duranを起用した異形のレゲトンであるし、Sabrina ClaudioとThe InternetのSydを邂逅させたメロウなR&Bもある。結局の所本作は、ハウスだとかダンスミュージックだという以上に、いつも通りの女王”Queen-Bey”のアルバムなのだ

32位: death's dynamic shroud - Darklife

Vaporwaveが洗練した結果辿り着いた着地点としてこれ以上が望めようかというハイパーなエレポップ。本来なら80年代におけるMichael Jackson『Thriller』並に売れているべき音楽というか、2022年の音楽を10年以上未来から振り返った時ある種の象徴として感じられるのではないかというサウンドで、一つのマイルストーンと呼ぶに相応しい作品。

31位: Quadeca - I Didn’t Mean To Haunt You

元々著名なラッパーのフロウをモノマネした動画をYouTubeに投稿していたほどで、達者な口滑りのフロウも魅力の一つであったラッパーだが、今作はテクニカルなラップを控えめにしてシングとラップの間のようなフロウが増えた。更に旧来からあったロック的なアレンジ構築やダイナミズム設計が加速し、James Blakeの1stやBon Iver『22, A Million』のようなSSW像を刷新する作品の系譜に位置付けられる傑作をモノにした。

30位: Weyes Blood - And In The Darkness, Hearts Aglow

Gilbert O'Sullivanの代表曲「Alone Again (Naturally)」を思い起こさせる導入の1曲目「It's Not Just Me, It's Everybody」がまず出色。前作のオープナー「A Lot's Gonna Change」も途方も無い名曲でハードルはかなり上がっていたが、それを軽々と超えてきた。ここでもうツカミはOK。あとはCarole Kingら60〜70年代の名SSW、Enyaらニューエイジ系、などを具材にこの美しい魔女が煮込んだ鍋を美味しく頂くだけ。もちろん美の毒はたっぷり入っている。

29位: Zeal & Ardor - Zeal & Ardor

匿名掲示板での「ブラックメタルとブラックミュージックを合体させてはどうか」とのアイデアから生まれたとされるバンドの3作目。対極的なものを結びつけているようで、ブルーズやゴスペルといった要素はむしろメタルの源流にありながらもメタルの発展に従って漂白されてきた要素なわけで、必然的に新鮮さと先祖返りが同居する。「Death To The Holy」はその試みの完成形で、まるでこのようなスタイルが連綿と受け継がれてきたような風格がある。

28位: SAULT - AIR / AIIR / Earth / Today & Tomorrow / Untitled (God) / 11

どうやらInfloが中心人物で、Cleo Solらも関わっているらしいものの未だ謎の多いコレクティブはなんと2022年だけで6作もリリース。まずそのクリエイティビティに圧倒されるし、一つ一つを詳述していく文字数は無いがどれも素晴らしいのだから恐ろしい。まず最初にリリースされたフラッグシップ的な『AIR』はこれまでのイメージを覆すノンビートの現代音楽〜映画音楽的オーケストラ作品。対極の路線でこれまたイメージを覆す『Today & Tomorrow』も面白い。

27位: Loraine James - Building Something Beautiful For Me / Whatever The Weather - Whatever The Weather

ロンドンのエレクトロニックシーンを代表するまでに成長した若きUKのプロデューサーは、2022年に2作をリリース。批評的評価、世間的人気共にWhatever The Weather名義での作品の方が上回っている印象があるが、私は『Building...』に分があると見たい。生前は非常に苦しみ若くして命を落とすもこの10年で再評価が高まってきたミニマル作曲家Julius Eastmanの作品からインスピレーションを受けたトラックが並び、特に「The Perception Of Me」が素晴らしい。

26位: Emma Volard - Deity

近年のジャズのフィードバックを受けたモダンなソウル、といった風合いを基調にしつつ、粘っこいグルーヴのファンクとロック的なギター…つまり初期Funkadelic的な色も大いに混ぜ、更にテクノ、ハウスやドラムンベースなどなどのダンスミュージックも混交。ジャンル横断的な佇まいにはエネルギーが満ち満ちている。バランス感覚はどこかceroの名盤『POLY LIFE MULTI SOUL』を思わせる所も。

25位: Sabrina Claudio - Based On A Feeling

まだ20代のこのSSWのオリジナル4作目はとにかく官能的。ニューソウル~ネオソウルを横断する感覚のジャジーなコードワークやメロディは非常に理論的な分析材料としての側面を持っていながらも、アルバムタイトルの通りに”感覚に基づいて”、そしてこちらの身体的感覚にも訴えかけてくるのが素晴らしい。再生したが最後、トロトロにメロウな官能の海にひたすら溺れるしかない極上のエロティック・ソウル。

24位: Shuta Hiraki - A Wanderer / Univocal

Twitter上や文筆活動では"よろすず"と名乗っている日本のアンビエント/サウンドアート作家の2作品。『Univocal』はギリギリ現世に留まっているというか、Brian Enoの提唱したアンビエント文脈でも聴けるが、出色なのは『A Wanderer』で、彼岸と此岸の間で漂いながらノスタルジアの亡霊に取り憑かれているような音楽。聴いていると自分と外界の境界線が溶解していく。

23位: Little Simz - NO THANK YOU

現代のUKでトップクラスを争うであろう素晴らしいテクニックを持ったラッパーの新作だが、ラップもさることながらSaultでも驚異的なクリエイティビティを発揮した前作から引き続きのプロデューサーInfloの活躍が目立つ。前作を象徴した壮麗なオーケストレーションは部分的に引き継がれるにとどまり、シンプルにビートメイカーとしての才を輝かせる場面が多い。冒頭でJ Dilla的なビートのヨレによるグルーヴの追求に新風を吹かせたインパクトは大きい。

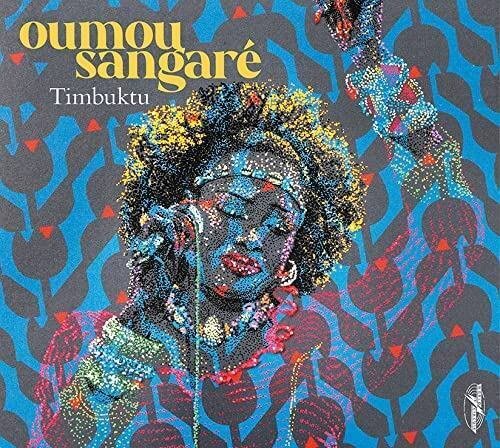

22位: Oumou Sangare - Timbuktu

マリのベテランシンガーがエレクトリックギターを伝統音楽に大々的に導入。マリの音楽を電化、となると必然的に所謂”砂漠のブルーズ"とも接近するわけだが、Tinariwenら反復の快楽を追求するような面々と異なり、あくまでソングライティングを聴かせる。するとUSのルーツ志向ロックにも繋がり、アフリカから奴隷が連行された先のUSで"ルーツ"と謳われる音楽とその更に源流にあるアフリカの音楽を重ね合わせる批評性が光る。

21位: Moonchild - Starfruit

メンバー3人全員がマルチインストゥルメンタリストで打ち込みも録音も手掛けられるという多芸集団。しかしやはり最も重要なのは全曲の作詞作曲に関わり全ての楽曲で中心に据えられている"シルクの似合う声"の持ち主Amber Navranだろう。"聖と性"というのはある種のR&Bを語るのに使い尽くされたクリシェだが、本作は"聖"的なトピックはあまり用いず性愛の機微の積み重ねだけで聖性の獲得に至っている。さながらD'Angeloの名盤『Voodoo』のように。

20位: Original Love - MUSIC, DANCE & LOVE

原点回帰とも言えるニューソウル路線を基調にジャズの色合いを強めたサウンドの上で、これまでになく力強くストレートなメッセージ性ある言葉が踊る。なんと言っても冒頭曲のタイトルは「侵略」で、"何度でもはっきりとアピールしよう この侵略戦争は大罪であると"とウクライナ侵攻に対する怒りが直接的に歌われる。陳腐な表現かもしれないが、現代の「What's Going On」と呼ぶに相応しいアルバム。このような作品が日本から出てきた事を嬉しく思う。

19位: 宇多田ヒカル - BADモード

前2作のややオーガニック寄りの風合いからエレクトロニックに回帰。Floating Points、A.G. Cook、小袋成彬といったクセの強い面々をプロデュースに招いても芯に確固たる宇多田の表現があるのが伺える。しかし、元々非常に優れたソングライターではあったが、"人間活動"という名目での休止から復帰以来このかた凄まじいフェーズが続いている。一体"人間活動"中に何を体験したのだろうか。

宇多田ヒカル『BADモード』全曲レビュー

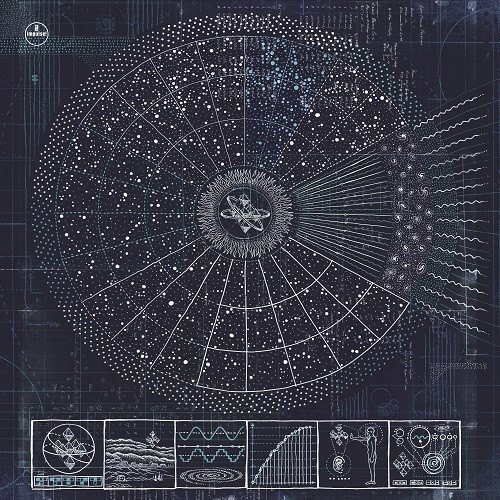

18位: The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam

その筋やあの筋ではすっかりお馴染みとなった管楽器奏者、Shabaka Hutchings擁する3ピース人力テクノxジャズなバンド。『超次元拡張光線』なるタイトルで、「トウキョウナイツ」「明晰夢者」「暗黒の天使」「原子波の踊り子」といった曲名が踊るアルバムが悪いはずがあろうか?いや無い。サックス、シンセ、ドラム全てがパワフルかつコズミック。

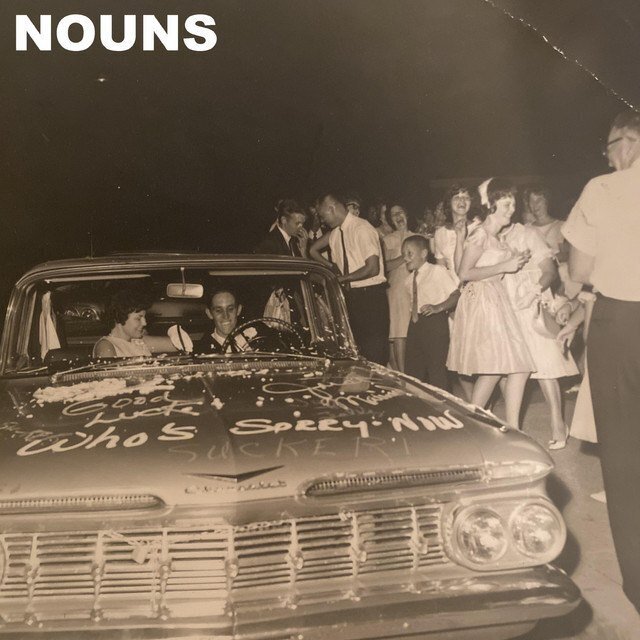

17位: nouns - WHILE OF UNSOUND MIND

唸るディストーションギター、パワフルなドラム、叫ぶヴォーカル。一聴するとバンド録音に聴こえるギターロックだが、実はかなりの部分が一人多重録音。それを踏まえて聴き直すと、ハードコア、エモ、ブルータルプロッグなどを混交した楽曲構成以外にも、ミックスなどサウンド面でもトラディショナルなギターロックの枠組みを抜け出す様々な仕掛けが聴いて取れる。ギターロックの未来への可能性を感じさせるマスターピース。

16位: Congotronics International - Where's The One?

コンゴの民俗音楽を電化したコンゴトロニクス一派=Konono No.1とKasai Allstarsに、DeerhoofやJuana Molinaら各国のロック文脈のアーティストが合流したスーパーグループ。ライブ録音とスタジオ録音が混在しているがライブ的な音響感覚を基礎としてまとめられており、トリプルドラムのバタバタとしたグルーヴの上で電化されたカリンバやギターが踊る様は生を寿ぐような祝祭感に満ちている。

15位: Asian glow - Stalled Flutes, means

Parannoulとも共演している韓国インディの気鋭。過剰に広く取ったダイナミックレンジの振幅にエモ、シューゲイザー、ドリームポップ、サイケロック、エレクトロニカ、フォークトロニカ等を詰め込んで溢れたまま若さで疾走する音楽。精緻な構造物というより作り手もリスナーと共に音楽がどう展開するかを楽しんでいるかのような手つきが魅力的。

14位: 七尾旅人 - Long Voyage

稀代のストーリーテラーがジャズに接近したサウンドで語るのは、新型コロナのクラスターが発生したクルーズ船、飛び降り自殺を図る男、悲惨な事件が起きた入管、黒人奴隷がソウルフードを作るに至る物語、家出少女、すれ違う恋人達、パン屋の倉庫に住む障害者夫婦、自死した在日韓国人…などなど。その筆致は怒りや厳しさを交えながらも、暖かく力強い。描かれる物語の数だけサウンドアプローチも多彩だという点も見過ごしてはならない。

13位: caroline - caroline

高校生の時分にフリージャズやノイズミュージックを聴いた時と同じような新鮮な困惑があった。アパラチアンフォーク、ジャズ、オルタナティブロックなど基礎にあるパーツは既存のものなのだが、それらを未知の配合で混ぜ合わせることに成功している。順列組み合わせ的なアートフォームとしてのポップミュージックにまだまだ可能性があるのだと感じさせられる。

12位: Duval Timothy - Meeting With A Judas Tree

久石譲なども想起させるメロディのポップな美しさと、ニッチでマニアックな聴き方を誘発する細かい音の処理に関するトリックがぶつかりあう事なく見事に溶け合ったマリアージュを響かせている。Music From Memoryからの良作『Yellow River Blue』で煩型の耳を奪ったYu Suと共作した「Wood」は白眉。音楽を聴く喜びの根源に触れるものがある感動的な1枚。

11位: 岡田拓郎 - Bestu No Jikan

森は生きているを率いて鮮烈に登場以降、列挙すればそれだけで文字数が尽きるほどのアーティストと共演を重ね続けていたワーカホリックなギタリスト/ヴォーカリスト(本作では歌は1曲にとどめている)。これまた列挙すれば文字数が尽きるほどのアーティストを招いた作品ではあるが、キーパーソンは石若駿で冒頭はJohn Coltraneのカバー。つまりジャズにかなり接近した作品なものの、素直にジャズの棚に入れるのも心苦しい異形さがある。幽玄。

10位: Immanuel Wilkins - The 7th Hand

このまだ20代の新鋭サキソフォニストによる2ndには、昨今のジャズに少なからず見られるようなポップミュージックの前衛に再び立たんとするわかりやすい新奇性はあまり無い。むしろルーツたるゴスペルや、アフリカンポリリズム、スピリチュアルなフリー演奏、などジャズの歴史を噛みしめるように辿っている。これは旅であり、祈りであり、すなわち生きる事そのものだ。実直に音楽に向き合った様が胸を打つ。

9位: Lucrecia Dalt - ¡Ay!

コロンビア出身ベルリン拠点の前衛作家。これまでの冷えた電子音響の感覚にルーツであるラテンの官能的な肉体性を加えたコントラストの音楽。コントラストは音響面における地獄から響くような超低域と耳を刺すような超高域の関係性でもあり、それを表現する録音、ミックス、マスタリング(更に言えばヴァイナルカッティングも)といったテクニカルな面での技術的高さが凄まじい。特にミックスのMarta Salogniは一種のマスターピースを打ち立てたと言える。

8位: 寺尾紗穂 - 余白のメロディ

文筆家としても活動するシンガーソングライターの10作目。ピアノSSWに一般に求められる澄み切った美しさが基調でありつつも、Momのトラックの上でフェンダーローズをRei Harakami風に踊らすといった意外なアプローチも含めた自在で多様なリズムアプローチが厚みと豊穣さを加えている。総体は凛として力強く、「歌の生まれる場所」は輝かしいキャリアの中でも珠玉の輝きを放っている。

7位: 優河 - 言葉のない夜に

Judee Sillから折坂悠太まで、古今東西あらゆるシンガーソングライターの名前や顔が浮かんでは消える。過去の伝統に向き合い、学び、一方で新しい探求も決して怠ることは無い。そしてそのアウトプットを完全に自分のものにしているのが当然ながら重要で、オリジナルフルアルバム3作目の30歳という若さでこのレベルに達してしまって今後どうするのかと余計な心配をしてしまう程。今最も誠実に"音楽"に向き合っている作家の一人ではないか。

6位: yeule - glitch princess

暗く寒々しいサーバールームにぼやり浮かぶ感情を持ったAIの幽霊(yeulei?)。"感情を持った"というのが重要で、ここに込められた感情は往時ならギターやピアノの弾き語りで語られていたかもしれない切々としたもの。James Blake登場以降のエレクトロニクスによるSSW表現の刷新という点でQuadecaとも並べられるが、こちらのほうがヒリついている。サブスクではラストトラックに、フィジカルではDLコードで付属の超長尺アンビエント組曲も見逃してはならない。

5位: 春ねむり - 春火燎原

フェミニズムやセルフケアのメッセージを内包しながら、シング、ラップ、ポエトリーリーディング、スクリーム、と、どれだけ使ってもまだ足りないかのように様々なスタイルで自らの声帯を駆使しつつ、疾走するロック、トラップ、ハイパーポップ、これまた様々なスタイルのトラックの上で若さを暴れ回らせる。時に過剰になることを恐れずにひたすら己のメッセージを伝える事に邁進する姿はひたすらに胸を打つ。

4位: Kelly Lee Owens - LP.8

純白なホワイトヴァイナルの如き無垢な声と硬質なインダストリアルビートの組み合わせが醸し出す官能性、Sunn O)))らと組んできたLasse Marhaugの無機質なドローンに神々しさを宿らせるマジック、唐突に響くノスタルジックなアコースティックピアノ、全てが完璧なバランスで絡み合っている。坂本龍一が立っている音響的な高みに今一番近いのはひょっとして彼女かもしれない。

3位: The Ephemeron Loop - Psychonautic Escapism

14年もの時間をかけて作られたという80分の大作は、悲痛な叫びで、ハーシュなノイズで、シンセサイザーで、エレクトリックギターで、ガバキックで、ブラストビートで、暗く閉鎖的なベッドルームから深く無限に広がる宇宙へとコネクトする事に成功した。音楽というアートフォームが成し得る最良の奇跡を獲得してはいるのだが、アルバムは出口を見つけることなく幕を閉じる。

2位: 高田みどり - Cutting Branches For A Temporary Shelter / You Who Are Leaving To Nirvana

83年作『鏡の向こう側』の再注目〜リイシューでニューエイジ・リバイバルの象徴となったパーカッショニストの新録は、ムビラで演奏されてきたジンバブエの伝統音楽に題材をとったものと、高野山の声明との共演という2作。どちらもポップ・ミュージック勃興の遥か以前から伝わる題材に新風を吹き込んでいる。前者はある種のアンビエントとして聴ける一方で、後者は張り詰めた緊張感が背筋を正させる。共に他では得難い感触。

1位: Alanis Morissette - the storm before the calm

90年代から00年代初頭、カラッとしたポップなロックでチャートを賑わせた時代のイメージが強いモリセットがパンデミックとロックダウンの中で音楽的パートナーに選んだのは、イメージからすると意外なエレクトロニック・プロデューサーDave Harrington。そして出て来た音楽は更に意外なアンビエント~ニューエイジ的な路線で、意外性という意味でのニュースバリューは皆無でもなかろうに多くのメディアはそれほど取り上げなかった。この情報過多の時代に埋もれた格好にもなっている本作だが、私には10年20年と時間が経つ程に、この混迷の時代を振り返った時象徴となる音楽はこれだったのではという評価が高まる確信がある。

"嵐の前の静けさ”をひっくり返した”静けさの前の嵐”を意味するタイトルが表しているように、これは祈りの音楽だ。混迷極まる今=“嵐”が過ぎ去れば、穏やかな日常=“静けさ”が訪れてくれるはずだという祈り…どこに縋れば良いのかわからない神無き時代に、この音楽は、この祈りは、どこに届いてくれと作られたのだろうか。先述のような路線を聴いていた旧来のファンに万雷の拍手で迎えられる事など無いとわかっていただろう。ハリントンがNicolas Jaarと組んだDarksideのいくつかのスマッシュヒットのようにダンスフロアを意識したアピールも無い。どこに届くのかわからない中でこの2時間近い大作を完成させるモチベーションはどこから来たのか。

それはこの作品を作るそのプロセスそのものが祈りであると同時に癒しであったからではないのか。ここで鳴っているのは一般に世に聴かせてこそ完結するものと思われている音楽ではなく、スタジオで完成した時点で彼女らの中で完結しているものである。それはプライベートで、秘められたもので、だからこそパッケージングできた時代の”生”がある。誰のためでも無い、作り手の自らのための音楽が、故に人の心を揺るがす。それこそ音楽の始祖の、根源のあり方だったのではないか。

いいなと思ったら応援しよう!