2024年8月の記事一覧

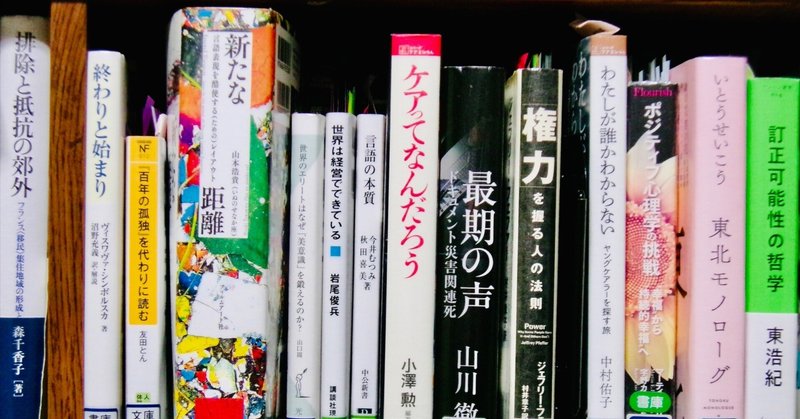

読書感想 『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』 「社会の本質的な変化への願い」

世界は、よくなっていかない。 人類が滅亡するのは、もう避けられないのではないか。 もう少し若い頃は、もしかしたら人類はよくなっていくのではないか。といったことも考えたりもしたのだけど、21世紀になってからの、自分では直接的には感じられない社会の動き---ロシアのウクライナへの攻撃や、ガザでの戦闘といったこと---最近でいえばまだ収束していないコロナ禍というパンデミックへの対応を身近で感じたりすると、世界が良くなるのは、もう無理ではないかと思うようになった。 だから