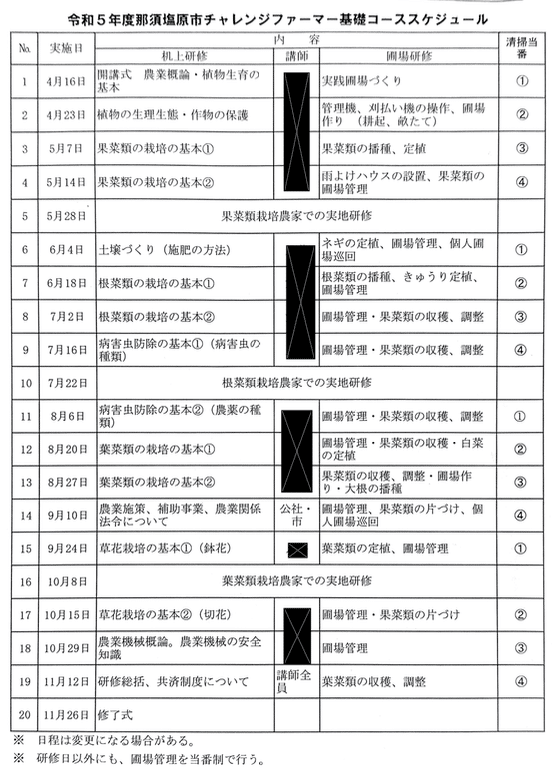

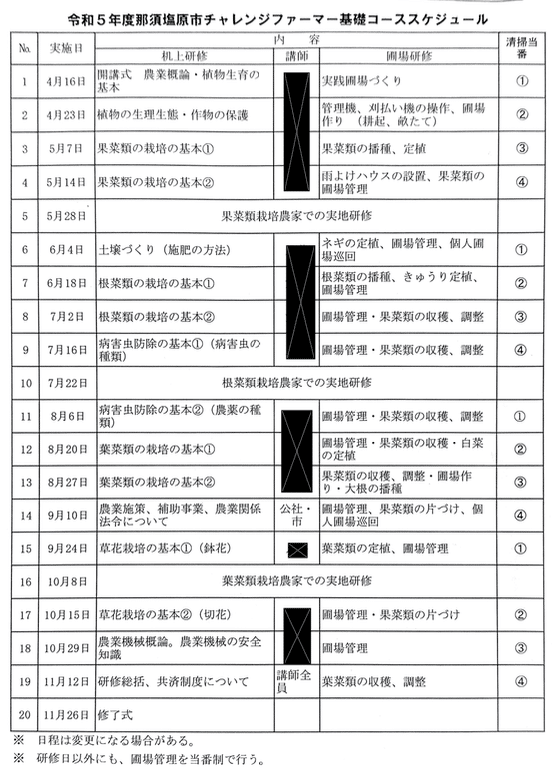

畑やるまで方位なんて気にしなかった|那須塩原市チャレンジファーマー研修まとめ【2023年第6回】

こんにちは、すさやさいです。

研修もほぼ1/3が修了。今日は6回目の講義です。

6回目は

・机上研修:土壌づくり

・圃場研修:

・ネギの定植

・前に植えた果菜類の管理

・個人圃場の巡回(こわ)

という内容でした!

※年間のスケジュールはこちら。

ネギはこれまで育てたことがなかったのですが、他の野菜に比べて植え方が独特で、勉強になりました。

ネギは

・育てやすい(水やり不要)

・連作に強い(何回植えてもOK)

と言う農業初心者におすすめの野菜なので、この機会に覚えられてよかったです!

それでは内容を振り返っていきます。

ネギの定植

まずはネギの定植です!

講師の方から、ネギのポイントを教えてもらいました。

内容をまとめると以下になります。

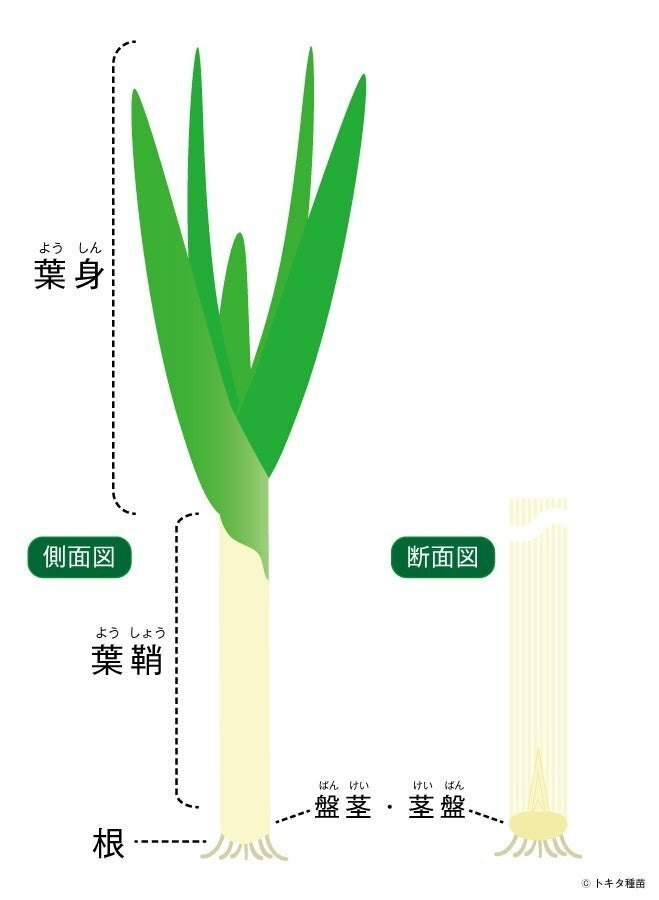

ネギは乾燥に強い。よっぽどのことがない限り水やりは不要(下の土が砂のようにサラサラにならない限り)。盤茎(ばんけい)に水分が保たれているため。

ネギは連作に強い。連作障害にならないので輪作に使われたりする。

ただしネギは虫にやられやすい(ネキリムシやアザミウマ、ネギコガなど)。虫にやられるとネギが倒れるので、土を掘って虫を見つけたら潰す。そうしないと被害が拡大する。

「盤茎に水が貯まるから水やり不要?どこだそれ?」

と聞きながら思ってましたが、後から調べると、ネギのこの部分を指す言葉だそうです。

この根っこの近くに水分を溜め込んでいるので、よほど乾燥しない限り水やりは不要ということでした!楽ちんでいいですね。

説明が終わったら実地作業です。畝を立てていきます。

まずはまっすぐ畝を立てるためラインを引きます。

線を引き終えたら、講師の方から畝を立てるときのポイントを教えてもらいました。

内容をまとめると以下のようになります。

畝幅は90センチ。植え付ける苗の幅は5cm~8cm。幅が広いほどネギが大きくなる。

陽をよく当てるため、ネギの盛り土は北に寄せる。

植え付ける時は盛り土の壁に近づけて植える。土を被せて抑える。

なかでも面白いなーと思ったのは、

陽をよく当てるため、ネギの盛り土は北に寄せる。

というポイント。

地球の軸は傾いているので、冬にかけて太陽は南に倒れ込む。

よって、南側に盛り土を立ててしまうと、土が野菜の影になってしまう。

ということですね。中学の理科を思い出して楽しい気持ちになりました。

畝の立て方を習ったら、あとは実践です。

講師の方から、桑の使い方を教えてもらいます。

と、こんな感じです。一見簡単そうですが、やってみると土は重いし、鍬も重いし、なかなかの重労働です。

体重と桑の重さを振り子にして使えば、力を込めずサクサク農作業できるみたいです。経験あるのみですね。

というわけで、みんなでせっせと畝を立てていきます。

畝を立てたら、あとは習った通りネギを並べて、土かぶせたら完成です!

意外と簡単ですね。来年はネギも育ててみたい。

余談:自分の体の長さを測っておくと、畑をやるのに便利

完全な余談ですが、畑をやる人は自分の片田の長さを覚えておくと便利だそうです。

野菜を植える感覚や畝の横幅をざっと出すのに、いちいち定規を使っては面倒ですよね?

なので、以下3つの長さを記録しておくよいそうです。

たしかに、苗を植える距離ってだいたい10cm~50cm以内。

定規忘れた時とかは便利ですね。

圃場管理

続いて、前週までに植え付けた果菜類(きゅうり、トマト、ナス)の管理について習います!

キュウリの芽かき

まずはキュウリから。

ポイントをまとめると以下になります!

5枚目の本葉の下のキュウリ・脇芽は摘み取る。風通しを良くするのと、木の成長を促進するため。実に栄養がいくとキュウリ全体の生育が悪くなる。

キュウリはちっちゃい実でもどんどん取る。木の成長を大きくするため。

成長点近くの茎はネットに結んでおく

6節以上の脇芽は、2節で摘芯する(=葉が2つできたら成長点を摘み取る)この脇芽できゅうりを育てる。

上にいけばいくほど、3節で摘芯したりやり方を変える。※また後半で説明するとのこと。

画像でも説明するとこんな感じです。

キュウリは木をどんどん大きく成長させないと収穫量が増えないので、最初の管理が結構大変ですね。

ただ2週間後から実が収穫できるそうです!楽しみ。

トマトの芽かきとロープ誘因

続いてトマトです。

習ったポイントはこんな感じ。きゅうりと違って脇芽はガンガン摘み取っていったほうが、実に栄養がいくから美味しくなるとのこと。

トマトは1花房で3つくらい花が咲いたら、咲いた花にホルモン処理をして実を大きくさせる。※家庭菜園なら不要

1本仕立てなので、脇芽は全部取る。できるだけちっさいうちに取る。大きい時に取ると病気になってしまう

花房から葉っぱが出てると栄養過多で、あまり出来が良くならない

余談:今年はトマトの出来が無茶苦茶いいらしい。(植え付けた時「絶対失敗する」って言ってたやんけ!)

脇芽を摘み取ったら、気が大きくなってきたのでロープをくくりつけて誘因しました。

ナスの芽かき

最後に、ナスの芽かきです。

ナスは、最初にできた花の下2本の脇芽を伸ばして、主枝と合わせて3本仕立てにすると、一番多く収穫できるみたいです!

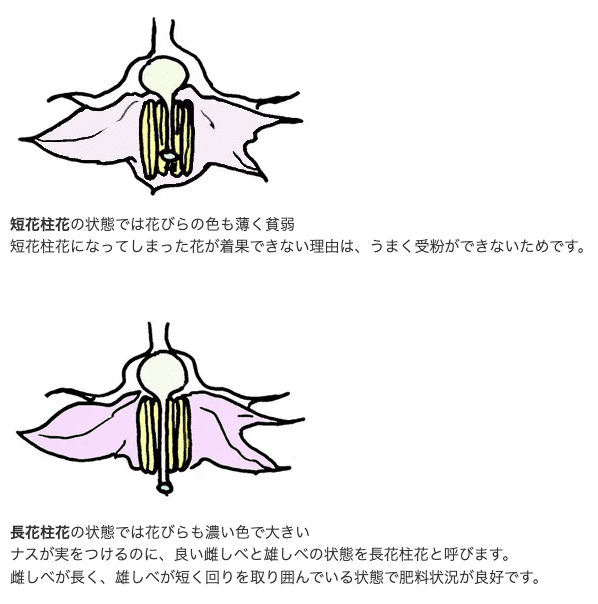

あとは、ナスの雌しべを見て、追肥するか決めるのもポイントでした。

自分で苗を買うときにも参考になりそうですね!

まとめるとポイントは以下になります。

家庭菜園は3本仕立てが一番いい。収穫が狙えるため

ナスは根っこが下に伸びていくので、脇に追肥してもあんまり効果がない

よって、ナスの追肥は液肥がベスト

ナスのできは、花の雌しべの大きさで判断する。短花柱花の場合は、追肥をする

ナス農家で脇芽取りを徹底的に体で覚えたので、今年自分の畑で育ててる白ナスは上手く育ってくれるといいな………

個人圃場の巡回指導

最後に、個人で自由に運営してる個人圃場の指導が入りました!

プロから直接指導してもらえるのはありがたいですね。

ただ僕の番は時間切れでスキップされてしまいました😭

次回やってくれるそうなので楽しみにしておきます。

机上研修

最後にさくっと机上研修をやりました!

1時間くらいかけて土壌の作り方を勉強しました。

内容としては以下になります。(正直テキストだけだとわからないので、これこそ集団圃場で実践しながら教えてほしい内容!ぜひ来年は導入してほしい…………)

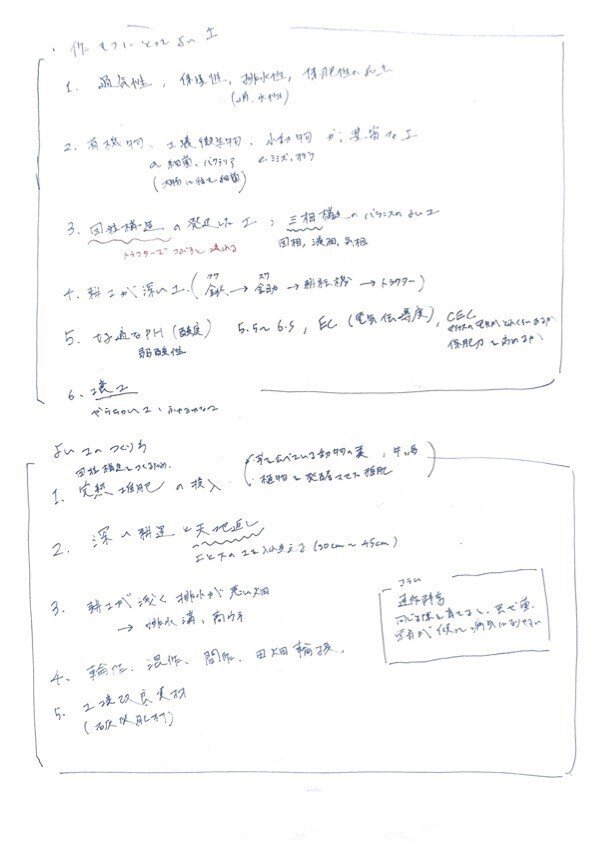

作物にとっての良い土

通気性、保湿性、排水性(通水性)、保肥性の良い土

有機物、土壌微生物、小動物(ミミズなど)が豊富な土

団粒構造の発達した土。固相、流層、気層のバランスの良い土

耕土が深い土

PHが弱酸性で最適。EC(電気伝導度)とCECが最適な土

壌土(やわらかくふかふかな土)

良い土の作り方

完熟堆肥の投入

深い耕土と天地返し

排水溝や高畝で排水性を高める

輪作、混作、間作、田畑輪換(でんぱたりんかん)

土壌改良剤の投入

後半、野菜ごとの肥料タイミングがまとまった資料をもらったのですが、これが非常に参考になったので載せておきます。

今まさにカボチャやトウモロコシを育てているのですが、追肥しないと大きくならないだろうなという感じがします。

またナスやトマト、ピーマンなどのナス科はコンスタントに追肥する必要がありますが、カブや人参などの根菜は最初に肥料やれば、後から追肥しなくてもいいのが面白いですね。

畑やるときに知っておくと便利だと思います。

まとめ

果菜類についてネギの定植方法を学びました。

来週はいよいよ「根菜」!

どんなことを習うか楽しみですね。