鈴鹿・ガレージ・堀ひろ子

《この記事はいつもの記事ではなく挿入記事です。》

目の前にあるのはモーターサイクル雑誌「CYCLE WORLD」創刊3号です。引き続き日本の黄金時代(80年代)にタッチしてみよう。この号では創刊号以来、日本の4大モーターサイクルメーカーのうち、唯一、広告を出していなかったYAMAHAが表紙裏面の最初の見開きに初めて広告を出しました。ただ、内容が長い文章が中心の広告だったため、ここでは紹介できないのが残念でした。そして、裏表紙の広告スペースを創刊号から抑えているHONDAの広告は創刊号と同じもので、これも紹介はスルー。さて、記事の内容ですが、前号で速報された鈴鹿8時間&4時間耐久ロードレースに最多のページを割いています。それに次ぐ大きな記事が「日本の男のガレージ」というべき記事の紹介になっています。バイク乗りなら、誰でも手に入れたい愛車を弄るためのガレージ、80年代の日本の男たちは果たしてどんなガレージを手に入れていたのか観ていきましょう。

◼️◼️◼️◼️

CYCLE WORLD探検記 3 (1983.10号)

創刊3号の表紙も2号に続いて白人の男性モデルがイタリアのオンロード車に跨ったツーリングと思われる姿をスタジオ撮影したものでしたが、紙面に関連の記事は観られません。

創刊から3号まで、表紙撮影は平凡パンチ誌でおなじみのフォトグラファー長濱 治(ながはま おさむ)氏であることが分かった。

育ちも大学も小生の先輩である。

◼️鈴鹿8時間&4時間耐久ロードレース◼️

現在では若者が夏休みを利用したイベントを楽しもうとすると、個人個人に対応した多角的なイベントが存在します。

それでも大勢の若者が夏に屋外で宿泊しながら楽しむなら、やはり野外コンサートになるでしょう。

80年代から90年代に渡るバブルの時代、そこに割り込んでいたのが通称、「鈴鹿8耐(すずかはちたい)」と呼ばれた、鈴鹿8時間&4時間耐久ロードレースでした。

夏休み、若者たちは愛車を駆って、全国から鈴鹿を目指しました。

鈴鹿8耐は1978年から開催され、現在も行われていますが、その活況はモーターサイクルを趣味としている若者の人口に左右されます。

観客動員のピークは1990年で、当時の鈴鹿市の人口約14万人を上回る16万人となり、大会期間中の延べ入場者数は36万8,500人を記録しました。

1984年から日本コカ・コーラ社が冠スポンサーとなったことが大きかったようです。

80年代に入ると、このレースで活躍した海外の選手のワールドGPへの登竜門という位置づけのレースになりました。

また、逆にワールドGPを退いたキング・ケニーことケニー・ロバーツが全日本の第一人者ライダー平忠彦とのコンビで鈴鹿8耐に参戦するようになったことも、若者たちとメーカーを鈴鹿に引き寄せました。

これ以降、日本の4大オートバイメーカーが威信を懸けてWGPやスーパーバイク世界選手権からトップライダーを鈴鹿に送り込むようになったため、鈴鹿8耐はさながら「レーシングライダー世界一決定戦」とも言うべき活況を呈したのです。

さて、1983年の鈴鹿8耐は如何。

最初の記事ページは全国から集まった15万人がグランドスタンド券を求めて殺到し、パニック寸前の状況を紹介した写真から始まり、ル・マン式(スタンディング)スタートの様子が紹介されています。

実はこのスタートの直後、レーサーの接触・転倒・炎上のハプニングが起きています。

鈴鹿8耐第1回、3回の大会を制したレーシングチームのヨシムラは、今回は同じレーシングチームのモリワキとドッキング(現在用語では「コラボ」です)して挑んだ今8耐で必勝を期しました。

しかし、最初の夜間プラクティス(練習)でアクシデントに見舞われた。

ところが2回目のプラクティスでG.クロスビー選手がベストラップをたたき出したのです。

そして決勝。

スタート後ヨシムラ&モリワキチームは1、2、3周とトップを快走し、今年は鈴鹿の勝利の女神が彼らにほほ笑むかに思われた。

だが、残り4時間半(132周目)の時点でエンジンのオイル漏れが発生。

ペースダウンしてピットインを強いられ、スタッフは下記写真はのようにオイル漏れをチェック。

結局、13位という不本意な成績で、今年の鈴鹿を去ることになった。

ヨシムラはモーターサイクルの部品・用品の開発・販売をする中小企業でありながら、鈴鹿8耐に参戦。

そのリーダーだった「ポップ吉村」こと、カリスマ技術者であった吉村秀雄による牽引で、鈴鹿8耐においてトップメーカーのHONDAを破ったことで、その存在を知られることになったチューナー・レーシングチームである。

「ポップ(おやじ)」というニックネームは吉村が英語が話せることから、戦後間もない頃、バイクのチューニングを依頼してくる若い米兵から父のように慕われ、呼ばれるようになった名でした。

下記写真はヨシムラ&モリワキ・チームもアクシデントに見舞われた第2

コーナーから第3コーナーの出口に溢れていたオイルによって、各車全開走行に移る3周目に、同じ場所でブッ飛ぶマシンたち。

フラットツインエンジンを頑固に守り抜くBMWもマイナーながら、8耐常連マシンの一つだ。

以下の写真のようにBMWのようなスプリントレースではありえない車種の登場も鈴鹿8耐の楽しみの一つだ。

パワー的には圧倒的に劣るエンジンで、上記写真のように両側に突き出しているシリンダーヘッドによって、車体を傾けてコーナーでスピードを稼ぐこともできず、さらに伝統のシャフトドライブもファイナルレシオの変更もままならない前提でのエントリーは、不利な条件の中でいかにベストを尽くすかということも8耐の楽しみの大きな要素の一つだ。

その結果、BMWボクサーエンジンを擁した今年のミントレーシングチームは19位と、おおいに気を吐いた。

メインイベントの鈴鹿8耐をはさんで、鈴鹿バイク族は最大4日間のカーニバルに明け暮れる。

北から南から何日もかけて鈴鹿にやて来る者も多い。

そして、キャンプ場とはいえ、格好つけた愛車にテントを積んでこられる者は多くはない。

記事のキャッチコピーに「盛り上がるキャンプ場の夜」とあるように、野外コンサートほど割合は高くなくとも、女性も混じって夜明けを迎える。

そんな中でウィリー大会も始まり、そこに若者の輪ができる。

そして昼間はレーシングサウンドの響く中で連日、以下のようなことになる。

彼らにとって鈴鹿8耐は数日、愛車と過ごす中の8時間に過ぎない。

レースが終われば、来年もまた鈴鹿で会おうぜといって、全国に散っていくのだ。

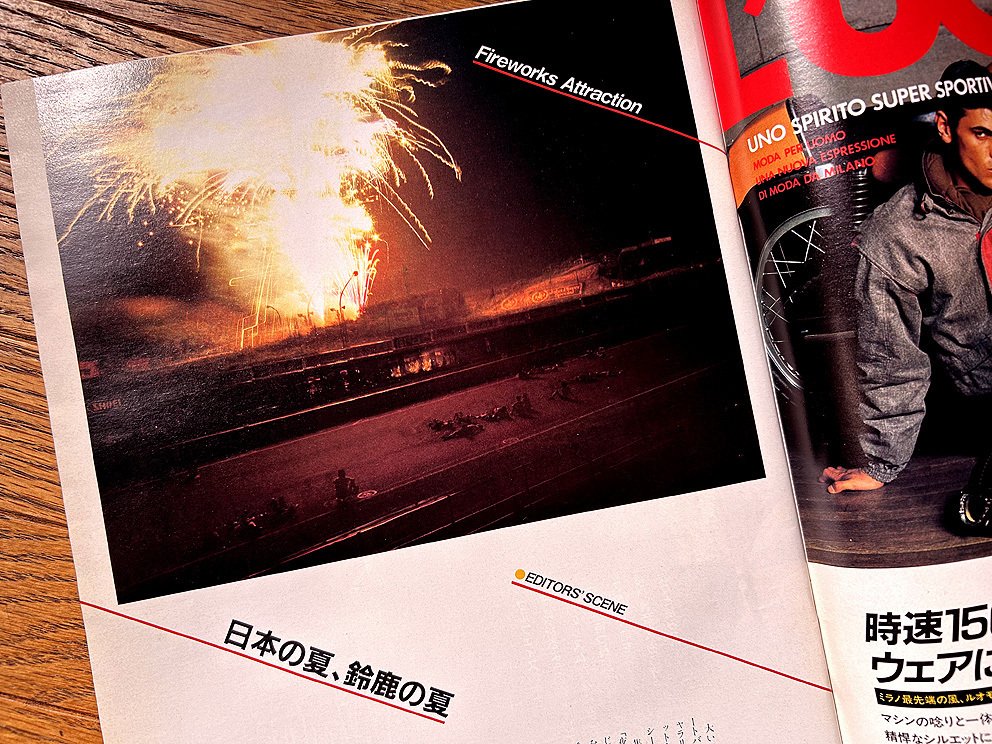

この号の最初のグラビアページには宴の終わった鈴鹿サーキートのコースに身を横たえて、花火で余韻を楽しむバイク族の光景が掲載されていた。

そのキャッチフレーズは「日本の夏、鈴鹿の夏」だった。

◼️男のガレージ◼️

次に紹介する記事はバイクガレージと暮らす男たちの探訪だ。

バブル時代の日本でも住宅事情は自分の生活スペースさえままならないのが現状だったようで、すでにガレージを所有してしまった、うらやましき男たちの様子を参考にしようという記事である。

8人の男性たちが紹介されていたが、その中から4人の方をピックアップして紹介する。

●プロ・ツール満載のガレージ

杉本直隆氏。

29歳 フォトグラファー

バイク暦10年という杉本氏は父親のガレージを弟と共有で受け継いだという。

自宅は1階がすべてガレージになっている。

床はコンクリートが打たれ、天井は通常より高くなっている。

充電器からエア・コンプレッサー、ボール盤まで揃い、作業用のスチール机も揃っている。

杉本氏はエンジンの分解や組み立てをして、バイクに親しんでいるという。

ガレージを持っているありがたみは、MVアグスタ(イタリア製モーターサイクル)を所有していた時、雨や盗難からアグスタを守れたことだったそうだ。

上記写真のガレージ内のモーターサイクルは同じイタリアのドゥカッティ900のようだ。

●ショールーム的ガレージ

井上智正氏。

38歳 フォトグラファー

3年前から入間に住み始めて、ガレージを作ったのは今年に入ってすぐとのことだ。

リビングルームの前にあったテラス部分を囲っただけというが、もともとアメリカンハウスだから、ペンキの白が効いた美しいガレージに仕上がっている。

というわけで、リビングルームからガラス戸1枚を隔てただけで、居ながらにして愛車を眺められる幸せな状況にある。

ただ、スペース的にガレージが狭いので、車を2台置けるようなガレージに改造したいという。

現在のガレージには英国のロードスター、オースティンヒーレー・スプライトと分解中のSUZUKI カタナ125ccが収まっているのが見える。

この記事とは別に個人的にもっとも憧れの4輪車が、この通称「カニ目」のオースティンヒーレー・スプライトです。

●廃材利用の広いガレージ

四条誠一氏。

37歳 歯科医師

自宅の敷地の片隅に、廃業した家具屋の廃材を利用して建てたガレージだという。

乗ったバイクや車は手元に置いておきたいという。

18歳の時に乗り始めたスーパーカブから、唯一衝動買いしたSUZUKI ガンマまで、自分で乗り継いだバイクや車を一堂に置けるガレージが必要だったわけだ。

そして、ただコレクションしておくのではなく、いつもコンディションを完調にしておきたい氏にとって、整備のための広いスペースが必要だという。

上記ガレージ内に映り込んでいる赤いアルファロメオはボロボロに腐っていたものをレストアしたもので、今はドゥカッティに挑戦している。

イタリア製にこだわりのあるのが氏である。

●手造りの木造ガレージ

秋山省二氏。

32歳 自由業

東京から250km足らず、いわき市の防波堤と防風林に挟まれた海岸沿いにこのガレージはある。

交通の便の悪さから跨ったモーターサイクルが趣味に高じたという。

KAWASAKI W1をはじめとして、多い時には30台以上のモーターサイクルがガレージに並んでいたという。

そんな氏の噂を聞きつけて人が集まるようになり、持ち前のリーダーシップが働き、かねてから造りたいと思っていたガレージ小屋を10人の仲間で造り上げたのは1980年のことだったという。

電気や水道も自分たちで引き、夜中でも好きな時に好きなだけバイクがいじれる理想のスペースだという。

小屋の外にはTOYOTA 2000GTとVW。

ガレージ内には英国車のトライアンフ タイガーが見える。

8人のガレージ持ちの中から4人を選んで、ここに紹介したのだが、4人の方々の共通点に気づいただろうか。

4人とも家族用ではなく、趣味の4輪車を所有している。

ガレージを持つには、その前に趣味の4輪車を所有するのが基本という気がしてきた。

ちなみにガレージを持っている8人の方々の職業を下記にまとめてみた。

グラフィック・デザイナー

フォトグラファー 2名 ★★

ドゥカッティ専門店オーナー

バイク・ショップ店長

バイク・ショップ勤務

歯科医師 ★

自由業 ★

どんな職業ならガレージを持てるのか。

◼️SUZUKI GSX750S◼️

創刊3号の広告だが、裏表紙のHONDA VT25F INTEGRAの広告を除くと、ここでピックアップするに足る広告は中央見開きのSUZUKI GSX750Sの広告のみだった。

この広告、商品写真のGSX750Sは格好いいのだが、キャッチコピーでピンと来るものが皆無な広告だった。

それでも、GSX750Sをデザインした元BMW出身の工業デザイナー、ハンス・ムートの名が出してあるのは良かったのだが、名前を省略した「H.ムート」という表示では、人名であることが理解できない人も多いのではないだろうか。

◼️堀ひろ子写真集◼️

広告で、もう一つ目に付いたものがあった。

それは本文モノクロ頁のCBS・ソニー出版の自社広告だった。

堀ひろ子さんの写真集『Ride on Life』が出版されるのだ。

そして、『Ride on Life』に絡めたカラー・グラビア記事が掲載されていた。

タイトルは『from スペイン to スイスの2000km』。

撮影は『Ride on Life』の写真もメインで担当している木引繁雄氏、レポートは1980年・81年の鈴鹿四時間耐久レースで堀さんの相棒として出場した腰山(旧姓今里)峰子氏だ。

腰山氏はサハラ砂漠縦断8000キロでも堀さんに同行している。

おそらく『Ride on Life』で撮影した一部の写真が『from スペイン to スイスの2000km』の記事に流用されているのだろう。

堀さんと今里氏は成田からミュンヘン(ドイツ)へ向かい、HONDA VF750FとYAMAHA XJ900をレンタルし、マドリード(スペイン)で木引氏と合流して撮影。

最終地点のスイスに向かったツーリングの旅だった。

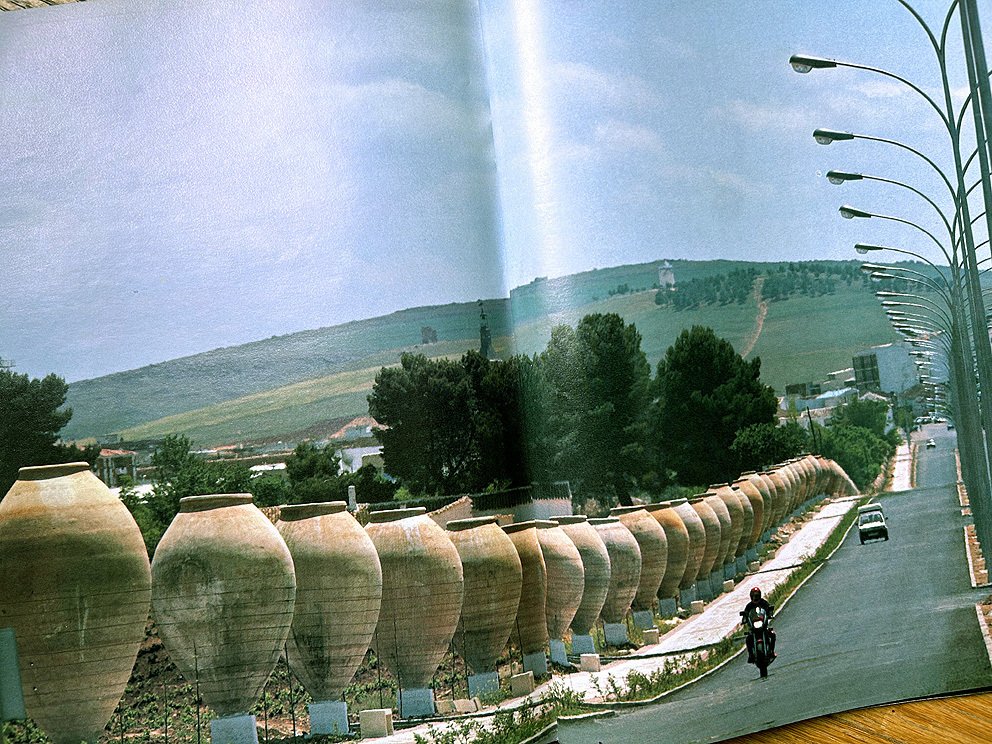

上記写真はスペインにあった「焼き物の町」の入り口にあった建造物で撮影したもの。

続く写真も「焼き物の町」のアップダウンのコースを地中海に向かった時の光景のようだ。

下記写真はスイスに向かう際、グラン・サン・ベルナール峠にあったホテル前の堀ひろ子さんとVF750F。

◼️◼️◼️◼️

創刊3号では、やはりバブル期にピークを向かえた鈴鹿8耐をメイン記事に、ガレージを持った日本の男たち、そして1976年から女性初のロードレースに参戦し、日本における女性ライダーの草分けとなった堀ひろ子さんのヨーロッパ・ツーリングが記事となっていた。いずれも、バブル期だから成立した記事と言えるものだ。もっとも、堀ひろ子さんの場合は日本のバブルを牽引した側なのだが、この号から2年後に、やはり相棒の今里氏とともに中国タクラマカン砂漠冒険ツーリングの準備中、自宅で急逝してしまった。36年の生涯だった堀さんとは彼女が愛車としたLaverda 1200LTDにまたがっているところを環八の等々力で遭遇し、砧公園まで並走していただいたことがある。身長が高い女性だけあって、大型車を操る姿は本当に格好よかった。彼女と並走経験のある男はよく聞く話だったから、彼女も慣れたものだったと思われる。彼女はレース参戦後、「ひろこの」という女性ライダーをターゲットとしたオートバイ用品店のオーナーになり、女性のための商品開発を行い、オートバイ関連のライターとして、多くの書籍を企画・執筆した。日本の女性ライダーの育成、啓蒙に貢献し、自ら体現した生涯だった。