伊川津貝塚 有髯土偶 47:イザナギ〜役小角

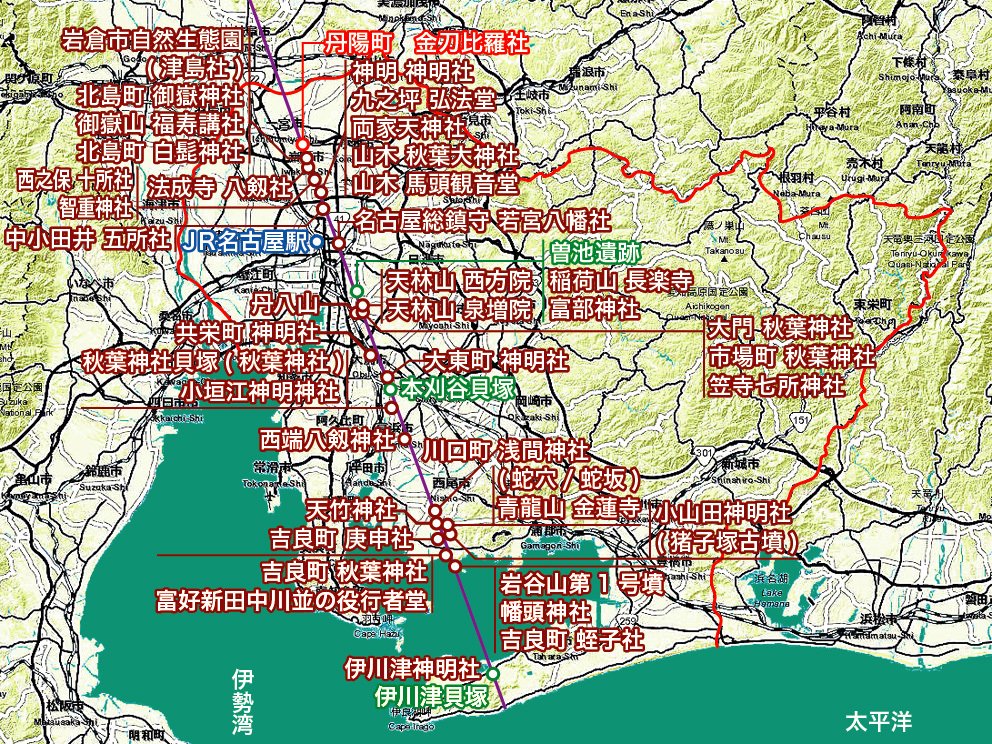

愛知県岩倉市北島町の岩倉市自然生態園から北北西1.2kmあまりに位置する一宮市丹陽町の金刀比羅社(ことひらしゃ)に向かいました。

金刀比羅社の社頭は北東〜南西に延びる路地の北側に面し、「金刀比羅社」と刻まれた社号標が路地沿いに設置され、社頭には対になった背の高いクロームメッキされた4本の幟柱が青空に向かっていた。

参道に敷石などはなく、赤土の上に細かな砂利の敷かれた境内が奥に延びており、社頭から10m以内に石鳥居が設置され、その正面奥に瓦葺の社殿が見えていた。

その社殿の背後には社叢が立ち上がっている。

社叢は他に鳥居の左右に中木と潅木が見える。

路地と境内の境に玉垣などは無く、入り口部分は開かれていたので、愛車は狭い路地を避けて、向かって左手にある大きな塚の麓に突っ込むように駐めるしかしかなかった。

社頭から表参道に足を踏み入れ、石鳥居の前に立つと、「金刀比羅社」と浮き彫りされた石造の社頭額を掲げた台輪鳥居であることが判った。

鳥居の前に立つと、奥に見える瓦葺の社殿は鳥居の中心軸からはかなり左にズレており、境内の右手にはカラフルな滑り台が設けられていた。

公園を兼ねた神社になっている。

鳥居をくぐって奥に進むと、瓦葺切妻造棟入で吹きっぱなしの拝殿が大型の河原石を美しく組んだ石垣の基壇上に設置されていた。

拝殿前には石造の線香立てが設けられている。

拝殿の屋根を見上げると、その正面頂上には鬼瓦に当たる、雲水模様の装飾された経の巻(きょうのまき)に五三ノ桐神紋が入っていた。

拝殿前に上がって奥を見通すと、奥には石段を持つ高さ2mほどの、やはり河原石を美しく組んだ石垣の段が組まれており、さらにその上の石垣を組んだ基壇上には同じ規格の社が3社並んで祀られていた。

参拝は拝殿前ではなく、奥の本殿前ですることにした。

拝殿の奥側に回り込んでみると、段の前には左右に対になった常夜灯と狛犬が配置されていた。

中央が金刀比羅社本殿で両側の社は相殿だと思われる。

石段の下で参拝したが、本殿には大物主神が祀られているが、相殿の祭神に関する情報は残っていないようだ。

下記写真本殿を含めた3社には銅板葺素木造で5房の垂れた注連縄が張られている。

3社の奉られた段の麓から表参道を戻ってくると、社頭の西脇には2m以上の高さの塚が設けられ、その表参道側の麓に東向きの境内社洲原社(すはらしゃ)が祀られていた。

洲原社の総本社は岐阜県美濃市の洲原神社で祭神は以下となっている。

・伊邪那岐命(イザナギ)

・伊邪那美命(イザナミ)

・大穴牟遅神(オオアナムチ)

一般に、金刀比羅社祭神大物主神と大穴牟遅神は大国主神の別名とされているが、『ホツマツタヱ』ではオオクニヌシとオオモノヌシをオオアナムチの子のクシヒコ(初代コトシロヌシ)の別名としている。

上記写真でも塚の頂上左上に写り込んでいるが、塚にの頂上の東端には境内社津島社が祀られている。

表通り側から観ると、塚の頂上に向かって3本の石段が設けてあり、その東端の対になった石灯籠の間の石段上に祀られているのが境内社津島社。

津島社祭神の建速須佐之男命(タケハヤスサノオ)は一般にイサナギ・イサナミの第四子とされ、オホナムチの義父とされているが、『ホツマツタヱ』ではオオモノヌシを役職名としており、初代オオモノヌシをオオナムチとしている。

スサノオとオオクニヌシ(=オオナムチ=オオモノヌシ)の関係をオオモノヌシという役職名が混乱させているが、丹陽町 金刀比羅社の本殿と境内社に祀られている神々の関係は親子関係に当たる。

そして、不明の金刀比羅社相殿の神はスサノオの親に当たる、イザナギ・イザナミである可能性があると思える 。

上記写真右から二番目に当たる石段上には板碑が見えるが、その内容は不明。

写真には映り込んでいないのだが、上記板碑の左隣にも3本目の石段があるのだが、石段の両側の潅木が枝を伸ばして石段を覆ってしまい、登れないので、板碑に登る石段で頂上に上がり、隣の3本目の石段の上にあるものを観に行くと、銅板葺切妻造入の社内には役行者像が納められていた。

この役行者の社前には像容が確認しにくい石像板碑が左右対になって設置されていた。

両像とも右腕と右膝を上げている立像であることから、どちらも役行者が祈り出した蔵王権現像だと思われる。

社内の役行者は右手に握った錫杖が失われているが、他は基本的な要素がすべて揃っている無傷の美しい役行者石像だった。

役行者の名前、役小角(えんのおづぬ)に「角(つの)」が付いているように、小角は角を持つ牛頭天王(スサノオ)の関係者である。

◼️◼️◼️◼️

境内社津島社と役行者の祀られた塚には屋外に置かれた役行者像が2体(1体は像高30cmほどの小像)と空海像が奉られ、面白い塚でした。