完璧主義で疎まれていた上司がコーチングを受けて部下から愛されるようになった話

こんにちは。コーチングを通し、次世代リーダー育成を支援している35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)CEOの桜庭です。

さて、みなさんが所属する組織の中に、完璧主義の上司は、いないでしょうか?部下への成果物に対して徹底的にクオリティを追求したり、自分が関わるプロジェクトに関して必要な情報は、全てインプットしようとしたり。大手医療メーカーの部長として、100名以上の部下を率いていた田中さん(仮名)は、まさしく、完璧主義な上司でした。完璧主義が故に部下から疎まれ、退職者もでてしまい、人事からも指摘を受ける日々。

本記事では、田中さんがコーチングをきっかけに誰からも愛される上司になった事例をご紹介します。完璧主義だった田中さんを変えたコーチングとは?コーチングの中で田中さんが気づいたこととはーーー。

【著者プロフィール】

桜庭理奈(さくらば りな)

35CoCreation合同会社CEO (元GEヘルスケアジャパン人事本部長)

GEヘルスケア・ジャパンへ入社後、人事本部長、執行役員を歴任。2020年に35 CoCreation合同会社を設立し、経営・組織・リーダーシップ開発コーチングを伴走型で支援。2023年に株式会社メドレー社外取締役に就任。国際コーチング連盟認定コーチ。

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/rinasakuraba/

そもそもコーチングとは?

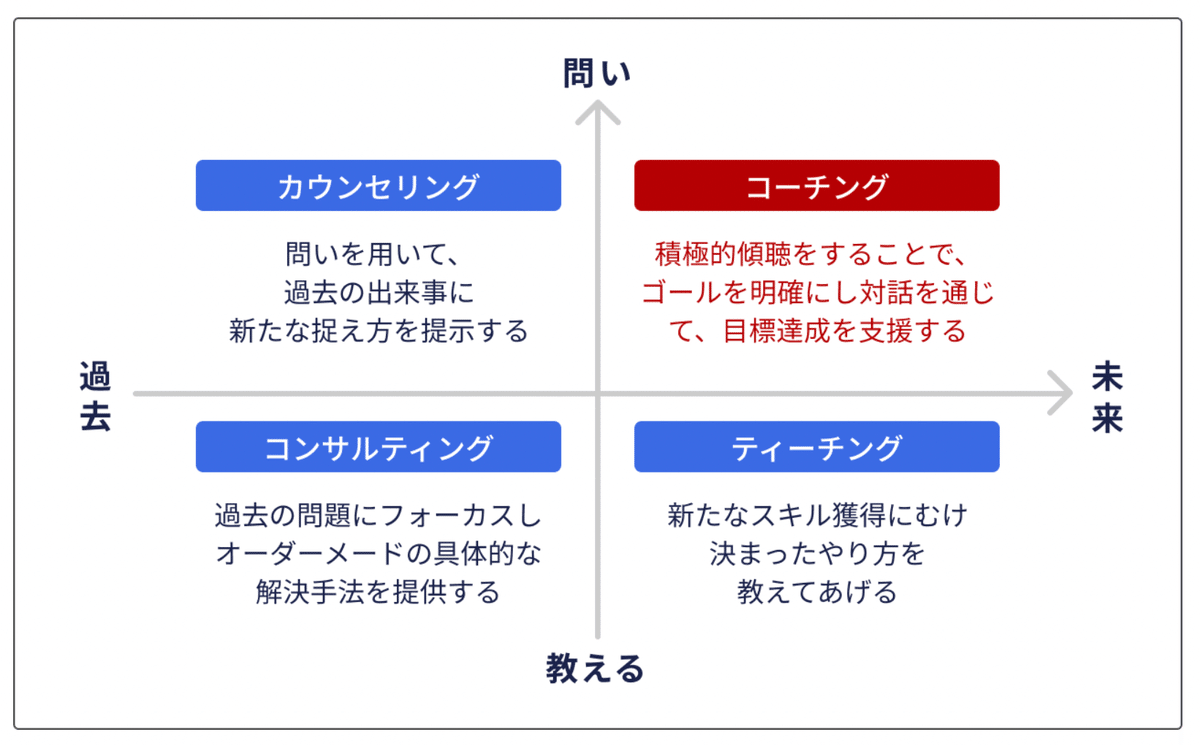

コーチングとは、コーチングをする人(以下、コーチ)とコーチングを受ける人(以下、クライアント)が対話を通して、クライアントの視座、視野、視角を変え、盲点に光を当て、解決方法を導き出すものです。特徴は、コーチが課題解決に向けて、先導したり強制したりするのではなく、クライアント自身が主体性を持ちながら実現を目指すことです。そのため、コーチングでは、基本的にコーチが「教える」「アドバイスする」ということはしません。その代わりに、「問いかけて聞く」という対話を通して、相手自身から様々な考え方や行動の選択肢を引き出します。

海外では個人でコーチを雇うことも多いのですが、日本では、所属先の企業を通してコーチングを受講するスタイルが一般的です。企業がコーチングを提供する企業と契約を行い、社員がコーチングを受ける機会をつくっています。

コーチングを実施した背景

田中さんは、開発者・研究者としてキャリアを重ねてきました。誰よりも知識が豊富で会社からも一目を置かれる存在でした。これまで取りまとめてきた開発部門に加え、コールセンターなどのオペレーション部門も含む、総勢100名を統括する部長として、奮闘していました。

しかし、田中さんは、統括部長に就任した後、これまでの高い専門性を活かしきれない部門まで管轄することになり、部下との信頼性構築に課題を感じていました。事実、これまで長く一緒に仕事をしてきたメンバーからは信頼、尊敬されていましたが、新しいメンバーとの関係性が希薄で退職者も出ている状況でした。そんな状態に人事も頭を抱えていました。そこで人事からの提案で田中さんは、私のコーチングを受講することになりました。

コーチングとティーチングの違い

一番はじめに私が田中さんとお会いした際、田中さんは、自分のことを何も知らず、さらにマネジメント経験も自分より少ない年下の私からアドバイスをされることに懸念を抱いてました。そこでまずは、コーチングとティーチングについて、説明しました。

コーチングでは、「教える」「アドバイスする」ことはせず、「問いかけて聞く」という対話を通して、クライアントの課題解決に向かっての道を探すために伴走します。コーチングを実施する上でクライアントとの信頼関係の構築が何よりも大切です。

クライアントとの関係性構築の方法はたくさんありますが、私の場合は、できるだけ(こんなこと知り合ったばかりの人に言うの?と相手が思うくらい)私自身について自己開示し、無防備な姿をクライアントに見せます。そして、クライアントのこれまでの行動や言動を決して、良い悪いのジャッジせず、安心できる存在であることを感じてもらいます。自らをさらけ出すことでクライアントも段々と心の強張りがほぐれ、本心で向き合ってくれるようになります。

そして、クライアントが本心で語ってくれた言葉をただ聞くだけということはしません。身体の状態はどうか?、今どんな感情か?、どんな言葉を使っているのか?という身体、感情、言葉を観察しながらクライアントの状況を深く理解することに努めます。

田中さんとの毎回のコーチングセッションでも彼の身体、感情、言葉をじっくりと観察して、彼自身の思考や状態を理解するように努めました。コーチングは、さまざまな流派がありますが、言葉だけではなく、身体や感情にも目を向けるのは、35のコーチング(オントロジカルコーチング)ならではの手法になります。

問いかけから見えてきたキーワード

私とのコーチングセッションを重ねる中で田中さんは、何度も「全てを知らないといけない」と繰り返していました。“知らないといけない”というキーワードを頼りに、私は、以下の問いかけを田中さんにしました。

「何度か“知らないといけない”と口にしていますが、それはあなたの大切にしているどの価値観や信条と紐づいていますか?」

「いつからその価値観・信条を大切にしていますか?」

「もし“知らない”ことを周りに知られた時に、自分が恐れていることは何ですか?」

これらの問いを通して、田中さんは、自分自身の中に

知るということは、専門分野であり、周りから尊敬されること

誰よりも知識が豊富でいることで、自分が一流であると安心したい

という想いが強く存在することを認識しました。

そして、さらに私は、田中さんの土台にあたる、意識や認識に焦点をあて、また、思考だけではなく身体の状態も観察するための問いかけを続けました。

「知らないといけないと思っていた自分が以前置かれていた文脈と、今の文脈とで変わったことは何ですか?」

「今からゆっくりと椅子に腰かけてみましょう。大きく深呼吸をして目の前の部下の様子を再生しましょう。どのような気持ちが沸き上がってきますか?」

「すべてを知っていないといけない状態だった、前のめりの自分の身体は、どんな状態でしたか?」

問いかけを通して、田中さんは、開発だけでなくオペレーション部門も統括する今、全てを完璧に誰よりも“知っている”状態を目指すことは不可能だということに気がつきました。そんな彼から出てきた言葉は、「全てを知らなくてもいい、ということを受け入れられるようになりたい」でした。「頭ではわかってるけど、心と身体がついていかない。」そんな戸惑いがあることも話してくれました。

これまでの対話から、田中さんは、知識と知識で結ばれただけの関係性の築き方しか知らなかった自分に気がつき、今の状況を変えるために、“知識で結ばれない信頼関係の構築の仕方”を学ぶ必要があると理解しました。

「気づき」から変わった「行動」

自分が固執している考えに気づき、そしてそれを変えていくことは、大変勇気がいることです。しかし、田中さんは、自分の思考に気づいた上で部下との関係性改善を目指し、これまでにない方法での信頼関係構築に挑戦しました。

田中さんは、部下10名と知識の話(仕事の話)は全くせずに、ランチすることを自ら宣言し、実行しました。ランチを通して、彼と同じように元々専門知識を活かして誰よりも知識がある存在として活躍していたけれど、今は、立場が変わっている部下も身近にいることに気がつきました。田中さんは、同じ想いをしている部下も環境が変わっても挑戦しながら前を向いていることを知って、心強く感じました。

さらに彼は、"知らない"、"わからない"という言葉を職場で5回発言することを自らに課しました。「”知らない”、"わからない”」と言うことは、ものすごく抵抗があったけれど、想像していた反応とは異なり、周りの部下たちは、とても親切だった。」と話してくれました。この出来事から、田中さんは、周りをもっと頼っていいことに気がつくことができたのです。

10回のコーチングを終えて

10回のコーチングを通して、田中さんは、自身の内面を見つめ、そして固執していた考え方に自ら気がつき、変わるための行動を粘り強く繰り返しました。「全てを知らないといけない」という思考を手放し、「全部知らなくてもいい。知識だけが部下との信頼関係を構築するツールではない。むしろ、少しくらい抜けてる方が愛される上司の方が部下から愛される」という大きな気づきを得ました。

さらにエンゲージメントサーベイの結果も田中さんの変化を如実に表していました。これまで、常にワースト3位だった“安心できる職場である”という項目がトップ5に入ったのです。今回のコーチングの受講を勧めた人事も着実な変化を目の当たりにして、満足した様子でした。

10回にわたるコーチングを通して、田中さんは大きく在り様を変容させていきました。しかし、コーチングという機会があったとしても、それを掴むために、勇気と真摯さを注いだのは、誰でもなく田中さんご本人です。そんな彼を、心から尊敬しています。

今後も私のコーチングセッションの様子やコーチングのテクニックをお伝えすることで、みなさんが組織のリーダーとして活躍するための参考になればと思っています。不定期にはなりますが、次回の投稿もぜひお楽しみに。

【35 CoCreation合同会社】

35 Co Creation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社は、「ヒトの心・身・信の3つの領域の真を統合することを通して、リーダーシップの進化を大胆に促進し、地球を次世代へ手渡していくリーダー人材を開発する」をミッションに掲げ、日本初上陸オントロジカル・コーチングのアプローチに基づいた組織開発、次世代のリーダーシップ開発、人材育成、組織風土改善を支援するコーチング事業を運営しています。

オントロジカル・コーチングは、自分自身の価値観・信条・倫理観、思考傾向など自身の在り方を理解することで行動習慣を本質的に変える、ヒト起点の改革を支援します。この改革を通じて、組織における価値創造、人材育成、組織改革を実現します。

公式HP:https://35cocreation.com/

【桜庭 理奈(さくらば りな)】

35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社 CEO

元GEヘルスケア・ジャパン株式会社アジアパシフィック地域統括のHRビジネスパートナーとしてGEヘルスケア・ジャパンへ入社後、人事本部長、執行役員を歴任。2020年に35CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社を設立し、多様な業態や成長ステージにある企業で人事部長不在の企業間で、シェアドCHROサービスを開発提供し、経営・組織・リーダーシップ開発コーチング、アドバイザリー活動を伴走型で支援。経営者や人事担当者向けの執筆コラムも多数出版。国際コーチング連盟認定PCCコーチ。一般社団法人日本オントロジカル・コーチング協会 代表理事。1on1コーチ、チーム・コーチ、ヘルス・ウェルネスコーチとして活躍中。愛知県出身。

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/rinasakuraba/